漸被淡忘的大師之師

王世鐸

何魯,這位當(dāng)今少有提起的著名數(shù)學(xué)家、書法家、詩人,在民國時期,卻是大名鼎鼎,以曠世奇才,揚名天下。用今天的流行話來說,真正算得學(xué)界大腕。同時,以天下為己任的那份知識分子的良知與擔(dān)當(dāng),令獨夫側(cè)目的錚錚傲骨,更使何魯素享“布衣名士”的清譽。

世事遷替,時人不識何魯,已不足為怪。而對嚴(yán)濟慈、吳有訓(xùn)、錢三強、趙忠堯、柳大綱、吳文俊、吳新謀……這些蜚聲海內(nèi)外的物理、化學(xué)、數(shù)學(xué)家,總該有聞?可知道,這些赫赫大名的科學(xué)家都曾受業(yè)于何魯,都是何魯先生精心培育的高足。故而,稱何魯為“大師之師”,名副其實,并無時下大師帽子滿天飛的流弊與虛妄。

尤應(yīng)關(guān)注的是,何魯還是九三學(xué)社的創(chuàng)始人之一。九三學(xué)社歷史上見諸報刊的第一條資料,1946年1月9日,重慶《新華日報》以《學(xué)術(shù)界舉行九三座談會,決定籌組九三學(xué)社》為題的報道,便有何魯先生的信息:

本社消息:褚輔成、許德珩、稅西恒、張西曼諸氏,邀請重慶學(xué)術(shù)界人士舉行九三座談會。出席何魯、劉及辰、潘菽、吳藻溪等二十余人。首先檢討新疆問題,其次交換對政治協(xié)商會議意見,發(fā)言踴躍,一致認(rèn)為,政治協(xié)商會議必須完全公開,只許成功,不許失敗……何魯?shù)陌l(fā)言更為沉痛,他慷慨指出,今日的中國,趙高太多,若不予以鏟除,將蹈亡秦的覆轍,鄭重忠告馬歇爾元帥和國共兩黨及民主同盟各黨派領(lǐng)袖,如果要想真正把中國搞好,就必須親自采訪中國在野真正專家學(xué)者的公正意見。聽眾一致報以熱烈的鼓掌,歷久不息。最后決定推褚輔成、許德珩、張西曼等籌組九三學(xué)社,聲援出席政治協(xié)商會議各代表,完成他們所負(fù)的歷史任務(wù)。

這是“九三學(xué)社”名稱首次揭橥于社會。而在會上剴切陳詞,先聲奪人的何魯先生,也在這行文字中,躍然欲出……

破壁求新泛滄海

何魯,字奎垣,1894年生于四川廣安鄉(xiāng)下一個貧寒的農(nóng)家。何魯自幼天資聰穎,十分好學(xué)。每天私塾放學(xué)回來,仍舍不得把書本放下。晚上,為了節(jié)省燈油,常在家人睡下以后,悄悄爬上供桌,借著神龕前一盞幽暗油燈,讀書到深夜。

1901年9月,清廷實行“新政”后,科舉考試雖未廢除,但是,將育人、取才合于新式學(xué)校一途的趨勢,已經(jīng)在各地蔓延。1903年春,成都成立機器學(xué)堂。年方10歲個頭兒矮小的何魯也穿起長衫,與眾多年長的生員一起,前去報考。不料考場點名時,偏偏漏掉了他的名字。何魯不顧許多,擠出人群質(zhì)問。主考官員自知理虧,只得對何魯出題另考。

面對命題作文,何魯落筆成章,一氣呵成。主考官讀罷,感覺文筆流暢,先已有了喜愛之意,遂選左傳《鄭伯克段于鄢》一段,讓他背誦。何魯應(yīng)聲高誦,未有半句磕絆。主考又用“梁鴻傳”典故擬一對聯(lián)上句:“童子鴻不因人熱” (注:《世說新語》梁鴻字伯鸞,少孤,嘗獨止,不與人共食。比舍先炊已,呼伯鸞及熱釜炊,伯鸞曰:“童子鴻不因人熱者也。”不因人熱,不因人冷,又見王先謙《后漢書集解》),要何魯來對。何魯聽了,脫口對曰:“學(xué)生魯當(dāng)以揚名”——可謂敏而工巧。主考不禁驚嘆:“此神童也!”

由是,何魯以第一名成績,考入成都機器學(xué)堂。四川總督岑春煊聞訊,將何魯延至府中,饗以奶茶。闔府上下爭睹這位巴蜀垂髫奇才。

何魯在成都機器學(xué)堂的學(xué)習(xí),各科成績皆優(yōu)。三年后畢業(yè),被保送到南洋公學(xué),后又轉(zhuǎn)入清華學(xué)堂就讀。

1910年暑假,何魯由同盟會員朱伯為介紹到天津《民意報》工作,并加入同盟會。1912年春,南北和談告成,何魯回到清華繼續(xù)讀書。

在清華留美預(yù)備學(xué)校,何魯見到外籍教師侮辱中國學(xué)生,難抑怒火,率領(lǐng)同學(xué)嚴(yán)辭批評洋教師,被認(rèn)定為“鬧學(xué)潮”而被開除。宣布開除他的全校大會上,何魯面對校長侃侃而談:“經(jīng)此學(xué)潮,清華若能改革進步,何魯一人縱然犧牲學(xué)籍也無關(guān)系。若不改弦更正,而使最高學(xué)府萎靡腐敗如前,就是請我來讀,我也不會來的!”說罷在全場學(xué)生的掌聲中,揚長而去。

何魯離開清華學(xué)堂,考入天津工業(yè)學(xué)校。此時,李石曾、吳玉章、吳稚暉等人恰在北京發(fā)起“留法儉學(xué)會”,鼓勵青年人赴法勤工儉學(xué),以便“輸世界文明于國內(nèi)”。決心負(fù)笈海外精進學(xué)識的何魯,得此機會,自然不會錯過。經(jīng)過在北京安定門內(nèi)方家胡同留法儉學(xué)會預(yù)備學(xué)堂近半年的學(xué)習(xí),何魯漂洋過海,進入里昂大學(xué),成為我國第一批赴法勤工儉學(xué)的留學(xué)生。

中法教育的差距,加之語言上的障礙,使初到法國的中國留學(xué)生困難重重,很不適應(yīng)。課堂上,常有留學(xué)生回答不出教師的提問而被罰站。何魯這位昔日的“天府奇才”,也遭遇了同樣的尷尬。甚感羞辱的何魯,決心突破障礙,迎頭趕上。假期里,他每天都泡在圖書館里查字典,把艱澀難懂的專業(yè)名詞全部熟記下來。

何魯?shù)膶W(xué)習(xí)能力傾倒了他的老師。法國教授不但對何魯刮目相看,也改變了對中國留學(xué)生的印象。從此,當(dāng)眾受到教授表揚,成了何魯留學(xué)期間的“保留節(jié)目”。 何魯學(xué)習(xí)刻苦是出了名的。他把法文的物理、化學(xué)教科書,熟讀到了甚至可以倒背如流的程度。除了法文,他還學(xué)會了英、德、俄等語言。

1919年,何魯以優(yōu)異成績在法國里昂大學(xué)畢業(yè),成為第一位獲得科學(xué)碩士學(xué)位的中國人,并且憑借攻克世界數(shù)學(xué)三大難題之一“由一種變數(shù)發(fā)展到多種變數(shù)”,而蜚聲國際數(shù)學(xué)界。

育才啟智憑絳帳

1919年,五四運動爆發(fā)。何魯聽到消息,按捺不住報國激情,迅即束囊返國。然而,踏進國門,面對政治黑暗、官吏顢頇、民不聊生的種種現(xiàn)狀,何魯感到只有培養(yǎng)出眾多新時代的科學(xué)人才,才能挽大廈之將傾,拯黎民于水火。心志既下,終生恪守。何魯在“教育救國”的道路上披荊斬棘,奮勇精進,先后執(zhí)教于國立東南大學(xué)、上海中法通惠工商學(xué)校、大同大學(xué)、第四中山大學(xué)、云南大學(xué)、安徽大學(xué)、重慶大學(xué)、北京師范大學(xué),歷任教授、教務(wù)長、重慶大學(xué)校長等職。

北伐戰(zhàn)爭后,楊杏佛、何魯?shù)热朔钆山邮諊|南大學(xué)(1928年改為國立中央大學(xué),第一任數(shù)學(xué)系主任為熊慶來)。何魯?shù)叫:螅尤螖?shù)學(xué)系主任。經(jīng)過熊慶來、何魯?shù)呐ΓK使中央大學(xué)數(shù)學(xué)系的規(guī)模躍居全國第一。何魯對中央大學(xué)數(shù)學(xué)系的建設(shè),傾注了大量心血。

1929年,四川軍閥劉湘根據(jù)四川省善后會議議案,組建重慶大學(xué),劉湘自任校長。經(jīng)人推薦,劉湘簽發(fā)“委任狀”和“訓(xùn)令”,委任何魯為理學(xué)院院長。

時任安徽大學(xué)校長的何魯,接到聘書,認(rèn)為劉湘對教書先生太過傲慢,便將原件退回。劉湘自知失禮,多方賠禮道歉。何魯考慮到家鄉(xiāng)教育落后,服務(wù)桑梓,自是不可推卸的責(zé)任。于是,何魯在1932年離開安慶,來到山城重慶,就任重慶大學(xué)理學(xué)院院長。

當(dāng)時,由于翻譯各異,我國數(shù)學(xué)名詞術(shù)語混亂,急需統(tǒng)一。1934年,教育部決定審訂數(shù)學(xué)名詞,由陳建功、何魯?shù)?5人組成委員會。經(jīng)過近四年的努力,1938年出版了我國第一部《算學(xué)名詞匯編》,為我國數(shù)學(xué)的研究發(fā)展提供了必要的條件。

何魯不僅致力于高等學(xué)校數(shù)學(xué)的教授,對于我國中學(xué)數(shù)學(xué)的教學(xué)改革和課程建設(shè),也付出了許多心血。何魯還直接參加了中學(xué)數(shù)學(xué)教科書的編撰工作。1923年,《新學(xué)制高級中學(xué)教科書代數(shù)學(xué)》由商務(wù)印書館出版。1924年,中國科學(xué)社又出版了《高中代數(shù)學(xué)》。這些教科書是我國數(shù)學(xué)教育由仿效西方,改由中國學(xué)者自己編撰的寶貴教材。

何魯非常注重學(xué)術(shù)研究,主要著作有收入“算學(xué)叢書”的《行列式詳論》《虛數(shù)詳論》《二次方程式詳論》《初等代數(shù)倚數(shù)變跡》以及《變分法》《微分學(xué)》《愛因斯坦學(xué)說概述》等。何魯?shù)闹髡摾韲?yán)謹(jǐn),深入淺出,為西方近代數(shù)學(xué)在中國的傳播,起到了重要作用。

何魯是我國學(xué)術(shù)社團的重要組織者和活動家。早在留學(xué)法國期間,何魯就創(chuàng)辦了“學(xué)群”團體,后來并入中國科學(xué)社,是為我國早期重要的科學(xué)學(xué)術(shù)團體。1935年7月,中國數(shù)學(xué)會在上海交通大學(xué)圖書館成立,何魯被選為董事會9位董事之一。

桃李萬樹孕芳英

何魯教書育人,愛惜和獎掖人才,是出了名的。至于在經(jīng)濟上得到過他援助的學(xué)生,更是不勝枚舉。

何魯初在南京高師任教時,發(fā)現(xiàn)一個學(xué)生不但每堂課聽得專心致志,還經(jīng)常提出問題和心得——這個學(xué)生不是別人,就是后來成為著名科學(xué)家的嚴(yán)濟慈。

何魯慧眼識才,便把平生所學(xué),悉心相授。嚴(yán)濟慈家境貧寒,何魯經(jīng)常將他留在家中,供其食宿,并把珍藏的法文原版書籍供其閱讀。何魯離寧到滬任教,也每于假期邀嚴(yán)濟慈住到家中。如此,嚴(yán)濟慈很快通曉了法文,演算了大量習(xí)題,學(xué)業(yè)猛進。1923年,嚴(yán)濟慈在何魯?shù)闹笇?dǎo)資助下,赴法留學(xué)。1927年,嚴(yán)濟慈完成博士論文,成為世界上第一位精確測定石英壓電定律“反現(xiàn)象”的科學(xué)家,也成為第一位獲得法國國家科學(xué)博士學(xué)位的中國人。后來,嚴(yán)濟慈成為九三學(xué)社的領(lǐng)導(dǎo)人之一,與恩師何魯在九三學(xué)社初創(chuàng)時的挺身吶喊,可謂前后呼應(yīng),淵源自在。

1938年,在西南聯(lián)大任教的華羅庚,完成經(jīng)典巨著《堆壘素數(shù)論》。原稿送到中央研究院,卻無人能審。后送教育部,交由何魯主審。時值盛夏,何魯躲在一幢小樓上,揮汗審閱。審畢,不僅撰文賜序,大加贊賞,還以部聘教授的聲望,堅請政府給華羅庚頒獎。在何魯?shù)亩αν扑]和多次建議下,1941年,華羅庚終于獲得了國民政府頒發(fā)的僅此一例數(shù)學(xué)獎。

除了大學(xué)任教,何魯還在重慶、廣安辦過三所中學(xué)。尤其是1939年在重慶唐家沱創(chuàng)辦的“載英中學(xué)”,以收留貧窮學(xué)生和因參加進步活動被開除的學(xué)生而聞名。

2014年3月23日,為了紀(jì)念何魯誕辰120周年,重慶市第四十六中學(xué),恢復(fù)了載英中學(xué)的校名。由載英中學(xué)、重慶大學(xué)培育出來的各界精英,憶起他們可敬的何魯校長,自是感懷不盡。

憤時疾惡有斥聲

何魯早年加入同盟會,參加辛亥革命,算得是國民黨元老。

1927年,“四一二事變”后,正值何魯接替胡適出任上海中國公學(xué)校長。見到蔣介石制造寧漢分裂,大肆捕殺共產(chǎn)黨人,何魯公開發(fā)表演講:“蔣介石這一手做得很孬!蔣介石要闖禍!”事后,特務(wù)氣勢洶洶追查何魯是否講過這樣的話,何魯義正辭嚴(yán)地說:“我說過蔣介石要闖禍的話,如果他不改正,他還要闖大禍!”

1936年夏,中國科學(xué)社在廬山召開年會,恰值蔣介石也在廬山消暑。蔣介石為了籠絡(luò)這些科學(xué)家,發(fā)帖宴請科學(xué)社全體成員。不料何魯接過請柬一看,上有:“奉蔣委員長手諭”之類套語,便將請柬擲在地上,說:“我這個人生來就笨,吃不來奉諭飯!”

教育部長陳立夫約見何魯,表示愿向蔣介石推薦。何魯笑道:“我見到他非罵他不可,你當(dāng)介紹人,怕不怕?”弄得陳立夫很尷尬,只好作罷。事后談起此事,何魯詼諧地說:“陳立夫要介紹我去給蔣介石‘排朝,我辭以不夠資格。給蔣介石‘排朝,要花鼻梁才合格。我的鼻梁不花,所以不夠資格。”

何魯經(jīng)常指名道姓斥罵蔣委員長的事,傳到了軍統(tǒng)局特務(wù)的耳朵里,軍統(tǒng)頭子康澤有些坐不住了。為了給何魯施壓,康澤在重慶沙利文西餐廳,宴請何魯。康澤先發(fā)制人,問:“何先生是否有過對委員長不敬的言論?”何魯一笑:“是啊,經(jīng)常罵,不知你說的是哪一次?” 康澤聽了,哭笑不得。康澤又問:“何先生認(rèn)為中央軍入川以來,哪些地方比劉湘時期為好?”何魯答:“如水益深,如火益熱,何好之有?”康澤反詰:“何以見得?”何魯說:“兵工筑路,勞命傷財,一也;歲征糧超過劉湘,二也;往時我當(dāng)面斥責(zé)劉湘把天府之國的四川搞得民窮財盡,就是因為他養(yǎng)兵太多,剝削過甚所致,誰知今天尤有過之!”面對軟硬不吃的何魯,康澤只落得悻悻而退。

1946年5月4日,何魯出席了九三學(xué)社成立大會,并與侯外廬、黎錦熙、梁希、陳劍鞘等被選舉為監(jiān)事。

1947年的東北,國共雙方重兵云集,大戰(zhàn)一觸即發(fā)。4月,何魯?shù)热税l(fā)起“重慶大專學(xué)校教授時事座談會”,到會者二百余人。何魯首先發(fā)言:“二十多年前我就說過,蔣介石做得很孬,要闖大禍。二十年后的今天,我說蔣介石做得更孬,要闖更大的禍!而且禍在眼前!”接著列舉國民黨政府貪污腐敗的種種劣跡,指其為制造內(nèi)戰(zhàn)的禍?zhǔn)住:昔數(shù)难葜v激起陣陣掌聲。次日,重慶各大報刊都進行了報道。

延安《解放日報》也刊登了此條消息。新中國成立后,一次毛澤東主席接見全國政協(xié)委員,與何魯握手時還饒有興致地慨嘆:“你的膽子不小啊!”足見其影響之大。

1946年10月27 日,九三學(xué)社重慶分社成立,推選稅西恒、何魯、吳藻溪等15人分別為理、監(jiān)事。何魯與九三學(xué)社在渝同人,積極投入了反獨裁爭民主、反內(nèi)戰(zhàn)吁和平的斗爭。

何魯?shù)难孕薪K于惹惱了當(dāng)局。1949年重慶解放前夕,他的名字列入了特務(wù)暗殺的黑名單。名單上報重慶衛(wèi)戍司令楊森。楊森因與何魯有同鄉(xiāng)之誼,為其開脫道:何魯不過是個嗜好飲酒的讀書人,是不會造反的。遂把何魯?shù)拿止慈ィ购昔斝颐庥陔y。而黑名單上其余的人,幾乎皆遭殺害。

一身明月化詩書

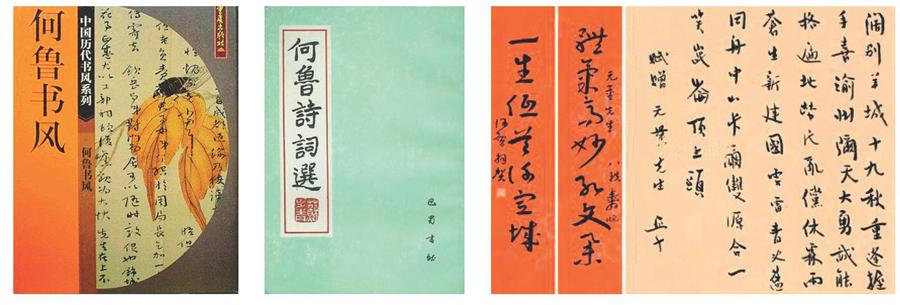

何魯不僅在數(shù)學(xué)王國抉微探密,自由馳騁,其他領(lǐng)域,諸如經(jīng)史、文學(xué)、詩詞、書法、佛經(jīng)……亦為擅場,造詣精深,而尤于書法詩詞,天機闡發(fā)、匠心別具、風(fēng)韻超逸。有人評說:正是何魯在數(shù)學(xué)界的卓越成就,掩抑了他在書法與詩詞方面應(yīng)該享有的更大聲名。

何魯幼習(xí)書法,一生臨池不輟。他的一方硯臺上鐫有:“終日相攜,行影不離,子不棄我,如式佩帶”的銘文。何魯精于行、草、篆、籀,于書法理論亦多創(chuàng)見。何魯認(rèn)為,“書法當(dāng)從鐘鼎金石銘刻篆隸入手,方能于書體之平正端嚴(yán)中涵泳出莊凝氣象。若夫鼓努為力,旁姿側(cè)媚,書家所不取也”。

1940年代在重慶時,何魯常與謝無量研討書法。慕名而來者甚多,確是“寸箋尺素,得之者珍同拱璧;真草篆隸,求之者為穿戶限”—— 求書者幾乎踏破門檻。謝無量評論何魯?shù)牟輹骸翱壬鞑萑缱骺侍貫槎藙拧F饺蘸弥空淦涑郀!?/p>

有人問何魯,今世書家誰當(dāng)?shù)谝唬亢昔斴笭柎鹪唬骸坝邝孜蹋ㄓ谟胰危嶂畮熞玻岽魑釒煘榈谝唬x無量長于我,我兄事之。此外則吾不知已……”此話,足證何魯對于右任書法的推崇,亦可見其“名士”派頭的自信與自負(fù)。

1956年,何魯調(diào)入北京師范大學(xué),移居燕都。榮寶齋極為珍視何魯?shù)臅ㄗ髌罚埶麡?biāo)定潤格。何魯說:“我的字千金不賣,凡朋友愛好,分文不取。”

日本前首相田中角榮對何魯?shù)臅O為推崇。1970年代,中日建交,曾策劃邀請何魯率中國書法代表團訪日,惜未成行。

何魯不但精通多國語言,還深諳古漢語音韻。在南京中央大學(xué)擔(dān)任數(shù)學(xué)教授時,興之所至,竟也開起古典詩詞講座。何魯講起詩詞來,旁征博引,妙趣橫生,加上一口抑揚頓挫的四川話,常常引得連窗臺上都擠滿了旁聽的學(xué)生。這個時期,何魯還與性情狷傲的國學(xué)教授黃侃結(jié)為忘年之交,常在一起詩酒唱和,游蹤遍及金陵名勝古跡,留下了許多生動詩篇。

才情橫溢的何魯,經(jīng)常徜徉于詩的境界。或紀(jì)游抒懷,或感時詠物,或酬酢唱和,身后留下的詩詞達數(shù)千首之多,給后人留下了品味不盡的審美享受。論者稱其詩:“氣象沉雄則如老杜,文筆磅礴則似退之。若夫口占絕句之作,則以耳目之所睹記,信手拈來,亦成妙諦……寧不嘆其意境之空靈乎?”

何魯與另一位九三學(xué)社創(chuàng)始人稅西恒交誼深厚,《何魯詩詞選》收有他與稅老唱和的詩篇多達十余首。何魯晚年在《秋興·其二》吟道:

葉葉題詩句,句句著香痕。

分明無怨曠,一心報國恩。

“文革”中,何魯與眾多知識分子一樣,厄運難逃。1973年9月13日,何魯心疾突發(fā),倒在了書桌旁,終年80歲。

學(xué)問家的常態(tài),自是枯坐書齋,白首窮經(jīng)。然而對于家事國事天下事,事事關(guān)心的何魯先生,則是嫉惡如仇,剛直不阿,每每由低眉菩薩,轉(zhuǎn)瞬化作怒目金剛。何魯先生身上的凜然正氣,可欽可愛的人格魅力,強烈的愛國熱忱,正是中國知識分子可貴的獨立精神在天地間的氤氳傳遞……

(作者為九三學(xué)社中央文化工作委員會委員,社史研究中心研究員)