附著基對分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)種群密度及水體化學要素的影響

王凱, 李坤明, 胡文靖, 邵君鳳, 洋雯, 李敏

附著基對分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)種群密度及水體化學要素的影響

王凱*, 李坤明, 胡文靖, 邵君鳳, 洋雯, 李敏

魯東大學農學院, 煙臺 264025

以分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)為研究對象, 對比室內養殖條件下添加附著基與否對分叉小猛水蚤的種群密度的影響, 并同步分析水體化學要素(亞硝態氮、硝態氮、氨氮和磷酸鹽)與橈足類種群密度的關系。研究結果表明, 加入附著基并未達到增加橈足類種群密度的效果, 反而有一定的抑制作用。對水體三氮一磷的分析表明亞硝態氮、硝態氮和磷酸鹽含量均與橈足類種群密度呈極顯著正相關, 而氨氮濃度與橈足類種群密度間沒有相關性, 這與之前研究結果一致, 進一步驗證了現有養殖方法的可靠性。此外, 添加附著基養殖池中快速升高的亞硝氮含量可能抵消了附著基的積極作用, 因此, 后續相關研究需要綜合考量上述因素。

分叉小猛水蚤; 橈足類; 附著基; 種群密度; 水體化學要素

1 前言

橈足類(Copepods)是海洋浮游動物中的一類小型甲殼動物, 分布廣泛, 遍及世界各大洋、湖泊、河流和鹽沼等各種水生生態系統。上世紀八十年代以來, 橈足類作為水產養殖經濟動物魚、蝦、蟹育苗的優良餌料[1–3], 在我國水產養殖行業中的應用日趨廣泛。特別是近些年, 隨著一些高價值海水魚類如石斑魚、大黃魚、海馬等養殖產業化進程的不斷推進, 橈足類已成為魚苗優質餌料中的最佳選擇之一。目前, 用于人工養殖的橈足類主要是猛水蚤目(Harpacticoida)、哲水蚤目(Calanoida)、劍水蚤目(Cyclopoida)中的一些種類。

猛水蚤攝食方式為碎屑食性, 主要通過刮取表面的有機物來攝食,養殖容器的表面積是限制猛水蚤種群數量的關鍵因素[4], 因此, 在體積小、表面積大的水體中養殖猛水蚤更有利于提高生產力[5]。在底棲性猛水蚤的大規模養殖過程中, 通過向養殖水體中增加附著基來提高水體的表面積與體積的比值,進而提高水體中橈足類種群的容納量可能會成為一個行之有效的途徑。此外, 研究證實海參池中大量繁殖的橈足類多為猛水蚤[6], 能夠迅速繁殖并成為海參池中的優勢種, 這可能與其底棲貼壁的生活習性以及海參筐內眾多筐片可以提供更多的棲息場所有關。為驗證上述觀點的可靠性, 進一步優化橈足類室內大規模養殖技術, 本研究在前期已經實現分叉小猛水蚤的室內大規模、高密度、可持續養殖的基礎上[8–10], 選用海參養殖筐作為附著基進行分叉小猛水蚤的高密度養殖實驗; 同時, 監測并分析水體三氮一磷(亞硝態氮、硝態氮、氨氮和磷酸鹽)對其種群密度的影響, 為橈足類大規模養殖技術提供理論指導, 同時為豐富魚類育苗和養殖的優質餌料提供可行的養殖方案。

2 材料與方法

2.1養殖材料及養殖條件

養殖的橈足類為來自煙臺近海以分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)為優勢種的本地橈足類。

試驗于 2015 年 4—5 月在魯東大學農學院養殖科研基地進行。室內選擇體積為 18 m3(5 m× 3.6 m×1.0 m)的水泥池養殖橈足類。每個養殖池實際加水至 0.8 m, 水體總體積為 12.8 m3。每池均勻布置 8個氣石, 整個養殖過程不間斷通氣。養殖用水為近海經過沙濾并加溫至 22 ℃ 的海水, 室內用暖風機維持溫度穩定在 21 ℃左右; 鹽度維持在 31‰—34‰ 之間, 與所用近海海水鹽度相近; 溶氧濃度范圍在5.7—6.6 mg·L–1之間; pH 變化范圍在 7.72—8.02 之間。利用自然光照, 平均光照強度 700—1500 lx。

2.2復合飼料原料及配比

復合飼料原料包括馬尾藻粉、扇貝邊粉、海參配合飼料、高活性干酵母以及玉米粉, 并按照固定的配比定時投放[8–9]。此外, 養殖池每周還需加入一定量的微擬球藻藻液, 以維持池中水體生態平衡[8–9]。

2.3實驗方案

2.3.1 不同養殖方式

實驗采取加附著基和不加附著基 2 種養殖方式, 其中加附著基的養殖池中共放置 24 個海參養殖筐, 每 3 個筐上下疊加在一起。每種養殖方式設3 個養殖池。所有養殖池均采用相同的清池、肥水和接種方式[8–9]。2.3.2 日常養殖

實驗周期為25d, 隔天投餌1次; 鑒于橈足類晚上活動及攝食強于白天[11–12], 投餌時間選在下午6點; 餌料經過兩天的發酵; 各池每周加入微擬球藻藻液50ml; 每天巡池, 檢測橈足類的生長情況, 并記錄橈足類的種群密度[8–9]。

(1)網絡密度(density):網絡密度是衡量旅游經濟整體網絡結構的緊密程度,用網絡中實際存在的關系數量與理論可能存在的關系數量的比值表示。其取值范圍為[0,1],密度值越大,網絡結構發育越完備,各節點間旅游經濟聯系越密切。

2.4水體指標測定方法

每天下午 2 點分別使用便攜式溶氧儀(JPB-607A,上海雷磁)測量池水體溫度和溶氧; 手持式鹽度計(MATER-S28α, ATAGO)測量水體鹽度。水體三氮一磷(亞硝酸氮、硝酸氮、氨氮、磷酸鹽)分別參照國標《海洋調查規范》第四部分: 海水化學要素調查(GB/ T12763.4—2007)中的重氮-偶聯法、鋅鎘還原法、次溴酸鈉氧化法以及磷鉬藍分光光度法, 并結合紫外分光光度計(UV-3300, 上海美譜達)進行測定。

2.5數據統計與分析

采用SPSS 16.0 統計軟件對2種養殖方式中的橈足類種群密度進行獨立樣本T檢驗分析; 分別對水體氮、磷濃度與橈足類的種群密度進行二元變量相關性分析。

3 結果與分析

3.1附著基對分叉小猛水蚤生長的影響

以每 6天(6 d)的橈足類種群密度數據進行獨立樣本 T 檢驗分析。如圖 1 所示, 前 6 d 橈足類密度均低于接種密度, 這是由于分叉小猛水蚤具有底棲、貼壁的生活習性, 而橈足類計數時只計算水體和筐上橈足類的數量; 第 6 d 和第 12 d 不加附著基池中的橈足類密度均顯著高于加附著基的, 第18 d 后兩組養殖池中的橈足類種群密度雖差異不顯著, 但加附著基池中的橈足類密度一直略低于不加附著基的。上述結果提示, 向養殖池增加附著基并不能增加分叉小猛水蚤的種群密度。

3.2水體中亞硝態氮、硝態氮、氨氮和磷酸鹽濃度與橈足類種群密度的關系

兩種養殖條件下, 分叉小猛水蚤種群密度均與水體亞硝態氮濃度均呈極顯著的正相關性(圖 2)。兩組水體中分叉小猛水蚤的種群密度均隨養殖時間的增加逐漸升高, 并在第 25 d 達到最高值, 分別為312 只·L–1和 256 只·L–1。此外, 加附著基水體中亞硝酸氮含量增加速度明顯快于不加附著基的。整個實驗過程中, 不加附著基水體中亞硝態氮濃度小于0.4 mg·L–1, 而加附著基水體中亞硝態氮濃度在第12 d 后便超過 0.4 mg·L–1, 并持續上升; 兩組水體中亞硝態氮濃度在第 25 d 達到最高, 不加附著基和加附著基的濃度分別為 0.13 mg·L–1和 1.39 mg·L–1。

圖1 附著基對分叉小猛水蚤種群密度的影響Fig. 1 Effects of adhering substance on population density of indoor-cultured Tisbe furcata

圖 2 兩組水體中亞硝態氮濃度與橈足類密度間的相關性分析Fig. 2 The relationship between nitrite concentration and growth of Tisbe furcata under two culture manners

如圖 3 所示, 兩組水體中硝態氮濃度與橈足類密度均呈極顯著正相關性。不加附著基水體中硝態氮濃度始終維持在 0.32 mg·L–1以下, 而加附著基水體的硝態氮濃度呈快速上升趨勢, 并在第 24 d達到最高值 3.15 mg·L–1。

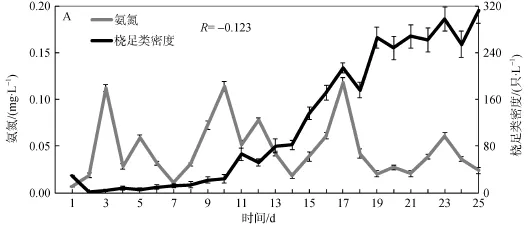

如圖 4 所示, 兩組水體的氨氮濃度與橈足類密度均無相關性。兩組水體中氨氮濃度均在養殖第3 d、9 d 和 17 d 出現峰值, 且不加附著基水體中的濃度略高于加附著基的。整個養殖過程中, 兩組水體中的氨氮濃度均低于 0.13 mg·L–1。

如圖 5 所示, 分叉小猛水蚤的種群密度與磷酸鹽濃度均呈極顯著正相關性。兩種養殖方式中的磷酸鹽濃度在整個養殖過程中持續增加, 第 25 d達到最高值, 不加附著基和加附著基的濃度分別為1.27 mg·L–1和 1.47 mg·L–1。

綜上所述, 對于以分叉小猛水蚤為優勢種的本地橈足類而言, 加附著基的養殖效果略差差于不加附著基的。此外, 兩種養殖方式中橈足類的種群密度與水體化學要素間的相關關系較為一致, 即橈足類的種群密度均與水體亞硝態氮、硝態氮濃度和磷酸鹽濃度均呈極顯著正相關性, 與氨氮濃度沒有相關性。

圖3 兩組水體中硝態氮濃度與橈足類密度間的相關性分析Fig. 3 The relationship between nitrate concentration and growth of Tisbe furcata under two culture manners

圖4 兩組水體中氨氮濃度與橈足類密度間的相關性分析Fig. 4 The relationship between ammonia nitrogen concentration and growth of Tisbe furcata under two culture manners

圖5 兩組水體中磷酸鹽濃度與橈足類密度間的相關性分析Fig. 5 The relationship between phosphate concentration and growth of Tisbe furcata under two culture manners

4 討論與結論

本研究在前期實現北方室內的大規模、高密度養殖分叉小猛水蚤的基礎上進一步探索附著基對于增加橈足類種群密度的影響。養殖過程中溫度、鹽度、溶氧、pH 等水體指標均較為穩定, 達到了分叉小猛水蚤室內大規模養殖的要求[8–10,13]。與加附著基的養殖池對比, 不加附著基池中的橈足類種群密度始終較高, 這提示向養殖水體中增加附著面積對增加橈足類種群密度沒有積極作用, 反而還可能在一定程度上抑制橈足類的種群密度。

兩種養殖方式水體中三氮一磷的分析結果顯示,橈足類的生長狀況與水體亞硝態氮、硝態氮濃度以及磷酸鹽濃度呈極顯著正相關性, 與氨氮濃度沒有相關性, 這與之前研究結果一致[8], 進一步驗證了現有養殖方法的可靠性。

亞硝態氮是氨氮向硝態氮轉化的中間產物[14], 對水產動物具有較強的毒害作用[15–16]。不加附著基的養殖池中亞硝態氮一直維持在 0.4 mg·L–1以下, 這與之前研究結果一致[8–9]; 養殖水體中增加附著基后, 在養殖 12 d 后就達到并超過 0.4 mg·L–1, 這可能是密集的附著基阻礙了池底有機物及附著基上橈足類排泄糞便的充分氧化轉而進行厭氧分解造成的[17–18]。由于猛水蚤對水體因積累的含氮廢物分解產生的有害物質的耐受性比較強[5,19], 因此加附著基養殖池中較高的亞硝態氮沒有顯著抑制橈足類的種群密度, 但這也可能是其中橈足類種群密度始終低于不加附著基的主要原因。研究證實硝態氮作為氨氮的最終氧化形式對于水產動物沒有危害[20],本研究中硝態氮濃度與橈足類生長呈極顯著正相關性恰好反映出橈足類種群數量增多和排泄產物增多以及殘餌積累間的關系[8]。與之前研究相比, 本研究中氨氮濃度最高不超過 0.12 mg·L–1遠低于已有報道中橈足類的毒害濃度[21], 因此不會對橈足類的生長產生太大影響。此外, 磷酸鹽是甲殼動物殼體的主要成分之一, 對橈足類的生長具有促進作用[22],本研究中橈足類的種群密度與磷酸鹽的濃度具有極顯著正相關性, 說明復合飼料的成分兼顧了橈足類對磷酸鹽的需求[8]。總之, 本研究中附著基的添加并沒有對橈足類的種群密度產生積極影響, 養殖過程中亞硝氮含量的快速升高可能抵消了附著基的積極作用, 因此后續研究需要綜合考量上述因素。

[1] NATON D A, CASTELL J D. The effect of temperature and dietary fatty acid on the fatty acid composition of harpacticoid copepods, for use as a live food for marine fish larvae[J]. Aquaculture, 1999, 175(1): 167–181.

[2] MCKINNON A D, DUGGAN S, NICHOLS P D, et al. The potential of tropical paracalanid copepods as live feeds in aquaculture[J]. Aquaculture, 2003, 223(1): 89–106.

[3] EVJEMO J O, REITAN K I, OLSEN Y. Copepods as live food organisms in the larval rearing of halibut larvae (Hippoglossus hippoglossusL.) with special emphasis on the nutritional value[J]. Aquaculture, 2003, 227(1): 191–210.

[4] 趙文, 董雙林. 鹽堿池塘細巧華哲水蚤對浮游植物的攝食生態研究[J]. 生態學報, 2002, 22(5): 682–687.

[5] ST?TTRUP J G, NORSKER N H. PRODUCTION AND USE OF COPEPODS IN MARINE FISH LARVICULTURe[J]. Aquaculture, 1997, 155(1–4): 231–247.

[6] 霍良友, 王洪瑞, 吳明月, 等. 橈足類在刺參育苗保苗過程中的危害及防治[J]. 齊魯漁業, 2005, 22(3): 35.

[7] 趙文, 殷旭旺, 高敬. 分叉小猛水蚤的外部形態和發育特征研究[J]. 大連海洋大學學報, 2011, 26(6): 475–483.

[8] 王凱, 李坤明, 洋雯, 等.水體化學要素對分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)和小擬哲水蚤(Paracalanus parvus)室內養殖種群密度的影響[J]. 生態科學, 2015, 34(6): 105–110.

[9] 王凱, 李坤明, 洋雯, 等. 飼料中添加海泥對分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)室內養殖水體化學要素及種群密度的影響[J]. 廣東農業科學, 2015, 42(21): 134–139.

[10] 白雪峰. 海馬開口餌料的選擇與培養[D]. 煙臺: 魯東大學, 2014: 28–46.

[11] ST?TTRUP J G, MCEVOY L A. Live feeds in marine aquaculture[M]. Oxford: Blackwell Science, 2003: 145–318.

[12] 趙文, 董雙林. 鹽堿池塘細巧華哲水蚤對浮游植物的攝食生態研究[J]. 生態學報, 2002, 22(5): 682–687.

[13] HUNTLEY M E, LOPEZ M D. Temperature-dependent production of marine copepods: aglobal synthesis[J]. American Naturalist, 1992, 140(2): 201–242.

[14] 李萍. 水中氨氮、亞硝酸鹽氮及硝酸鹽氮相互關系探討[J]. 上海環境科學, 2006, 25(6): 245–250.

[15] 寇紅巖, 冼健安, 郭慧, 等. 亞硝酸鹽對蝦類毒性影響的研究進展[J]. 海洋科學, 2014, 38(2): 107–115.

[16] PHILIPS S, LAANBROEK H J, VERSTRAETE W. 2002. Origin, causes and effects of increased nitrite concentrations in aquatic environments[J]. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 2002, 1(2): 115–141.

[17] 李賽城, 湯亞斌, 趙春紅. 蟹池底質惡化的原因及處理方法[J]. 漁業致富指南, 2014, 9: 48–49.

[18] 黃 毅. 硝化細菌對淡水水族箱水質和異養細菌類群變化的影響[D]. 上海: 上海海洋大學, 2013: 1–14.

[19] CUTTS C J. Culture of harpacticoid copepods: potential as live feed for rearing marine fish[J]. Advances in Marine Biology, 2002, 44(1): 295–316.

[20] 張霞霞, 李世森, 胡藝珂, 等. 亞硝酸鹽對水產動物毒性的影響[J]. 安徽農業科學, 2014, 42(5): 1398–1400.

[21] 盧夢雪. 氨氮對兩種海洋橈足類毒性效應初步研究及夏季氨氮海水質量基準推算[D]. 青島: 中國海洋大學, 2014: 16–42.

[22] VREDE T, ANDERSO T, HESSEN D O. Phosphorus distribution in three crustacean zooplankton species[J]. Limnology and Oceanography, 1999, 44(1): 225–229.

Effects of attached substance on population density of Tisbe furcata and water chemical elements during the mass culture

WANG Kai*, LI Kunming, HU Wenjing, SHAO Junfeng, YANG Wen, LI MinSchool of Agriculture,Ludong University,Yantai264025,China

Tisbe furcatawas cultured in indoor cement ponds in research base of Ludong University. The population density was compared under both adding and non-adding attached substances conditions. Then the relationships between population density and water chemical elements, nitrite, nitrate, ammonia nitrogen and phosphate were analyzed. The results showed that adding adhering substances could not increase the population density ofT. furcata. The population density ofT. furcatain substances-adding ponds was lower than that in ponds without adding substances. The concentrations of the nitrite, nitrate and phosphate were positively correlated with the copepods population density except for the concentration of the ammonia nitrogen. It is consistent with our previous results, which can verify the validity of the current mass culturing method. Moreover, the concentration of the ammonia nitrogen increases rapidly in substances-adding ponds, and it may decrease the positive effects of adding substances in the ponds. Therefore, further study might be needed.

Tisbe furcata; copepods; adhering substance; population density; water chemical elements

10.14108/j.cnki.1008-8873.2016.05.026

Q145

A

1008-8873(2016)05-194-06

王凱, 李坤明, 胡文靖, 等. 附著基對分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)種群密度及水體化學要素的影響[J]. 生態科學, 2016, 35(5): 194-199.

WANG Kai, LI Kunming, HU Wenjing, et al. Effects of attached substance on population density ofTisbe furcataand water chemical elements during the mass culture[J]. Ecological Science, 2016, 35(5): 194-199.

2016-02-25;

2016-03-04

國家自然科學基金青年項目(81302233); 煙臺市科技發展計劃(2016YT06000174); 魯東大學科研啟動基金(ZR2013CM026)

王凱(1981—), 男, 博士, 講師, 主要從事水產養殖、病害及生態學研究, E-mail: wangkyt@163.com

*通信作者: 王凱