權力的運河與運河的權力

●邱立本

?

權力的運河與運河的權力

●邱立本

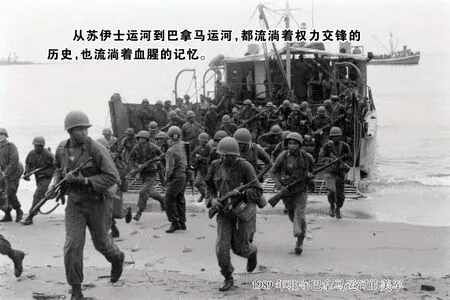

1989年駐守巴拿馬運河的美軍

從蘇伊士運河到巴拿馬運河,都流淌著權力交鋒的歷史,也流淌著血腥的記憶。

從19世紀就開始興建的蘇伊士運河歷盡了大國權力的交鋒,也歷經數次戰爭的洗禮。這座興建了11年的運河握歐亞非三大洲交匯之處的咽喉,是兵家必爭之地,也是強權政治的核心。從19世紀興建開始,就牽動了歐洲諸國的權力神經,甚至成為二戰時的戰場,是納粹德國“沙漠之狐”隆美爾元帥“非洲兵團”與英國蒙哥馬利元帥精銳之師殊死戰的磨心,但最終還是英國人占了上風,取得控制權。

在20世紀50年代冷戰時期,英國為了保持住這個殖民時期的禁臠,不惜與法國出兵保衛運河,避免被埃及國有化,但由于最后關頭沒有美國的支持,功虧一簣,從此失去了運河的掌控權。

因而蘇伊士運河的爭奪戰也是大國利益交換的籌碼。1967年以色列與埃及爆發“六日戰爭”,埃及慘敗,也導致蘇伊士運河的關閉,影響國際航運達八年之久,直至1975年才恢復。

巴拿馬運河的歷史,也見證了死亡與槍聲。法國人在19世紀末參與興建,投下巨資,但卻面對工地上疫病叢生的痛苦,高達兩萬名法國工人死亡,技術上又挫折重重,最后被迫將開拓權賣給美國,歷經波折,導致美國幕后導演了一場革命,支持巴拿馬獨立建國,脫離哥倫比亞,從此受美國“保護”。運河在1914年通航,儼然美國的屬地。直到1977年卡特當選美國總統后,在美國自由派的鼓吹下,才將運河歸還給巴拿馬政府。

但到了1989年,美國的老布什政府以巴拿馬總統諾列加涉嫌販毒為名,出兵巴拿馬,不僅將總統逮捕,還占領了運河區域,盡顯美國“牛仔”的強悍作風與世界警察特色。后來美國在國際輿論的壓力下,美軍終于在1999年退出運河區,但確保運河的管理權牢牢地掌握在美國機構的手上。

(摘自《亞洲周刊》)(編輯/立原)