云南高原不同林分類型枯落物儲量及持水特性

劉芝芹,黃新會,涂璟,陳楚楚,馬建剛,王克勤

西南林業大學環境科學與工程學院,云南 昆明 650224

云南高原不同林分類型枯落物儲量及持水特性

劉芝芹,黃新會,涂璟,陳楚楚,馬建剛,王克勤*

西南林業大學環境科學與工程學院,云南 昆明 650224

摘要:在退化山地生態系統的恢復過程中,枯落物是聯系植被和土壤物質循環與能量流動的重要中間環節,且發揮著重要的水文生態功能。以云南高原退化山地頭塘小流域人工林地為研究地點,通過對5種主要林分類型人工林標準地林下枯落物歸還量、貯量和土壤持水能力和過程的定量測定,比較分析了不同林分林下枯落物的水文生態功能。結果表明,(1)5種林分類型枯落物歸還量為1 785.69~3 869.42 kg·hm-2·a-1;枯落物層總蓄積量為4.68~12.0 t·hm-2,枯落物歸還量和貯量都表現出從針闊混交林到針葉林到闊葉林逐漸降低的總體趨勢。(2)最大持水量為11.49~41.02 t·hm-2;有效攔蓄量為9.92~41.71 t·hm-2。(3)初始1 h內不同林分類型不同層次枯落物持水量均迅速增大,半分解層枯落物浸泡8 h已基本達到飽和,而未分解層10 h基本達到飽和,持水量與浸泡時間呈明顯對數關系。(4)枯落物在浸水的0.5 h內吸水速率最大,2 h后速率明顯減緩。枯落物吸水速率與浸泡時間呈明顯冪函數關系。綜合分析得出,華山松(P. armandi)+云南松(P. yunnanensis)+馬桑(Coriaria nepalensis)混交林枯落物持水量最大,涵養水源的能力最強,其水文生態效應是5種林分類型中最好的。

關鍵詞:云南高原;林分類型;枯落物;儲量;持水特性

引用格式:劉芝芹,黃新會,涂璟,陳楚楚,馬建剛,王克勤. 云南高原不同林分類型枯落物儲量及持水特性[J]. 生態環境學報, 2015, 24(6): 919-924.

LIU Zhiqin, HUANG Xinhui, TU Jing, CHEN Chuchu, MA Jiangang, WANG Keqin. Litter Reserves and Water Holding Characteristics of Different Species in Yunnan Plateau [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015, 24(6): 919-924.

森林枯落物是森林生態系統特有的組成成分,不同林分類型由于其空間配置模式、樹種組成、樹木生物學特性、數量及空間結構的差異,枯落物的水文效應及水土保持功能也各不相同(張東等,2014)。植被枯落物是指覆蓋在土壤表面的植物枝、葉、花、果、樹皮、動物糞便及其殘體等。在森林垂直結構的3個層次中,枯落物層作為森林水文效應的第二個垂直功能層(李紅云等,2005),是森林生態系統發揮水源涵養及水土保持的主體。枯落物的歸還和分解是森林生態系統地球化學循環的一個重要組成部分,其分解速率對森林生態系統生產力的影響至關重要(Hansen等,2009)。國內外許多學者對森林枯落物的凋落量及其歸還季節動態、分解情況、最大持水蓄水能力以及吸持降水、阻延地表產流和保持水土機理等方面進行了大量的研究(Mas等,2012;Bengtsson等,2012),我國也相繼在北京百花山(胡淑萍等,2008)、四川南部(漆良華等,2013)、陜西毛烏素沙地(侯瑞萍等,2015)、塔里木河上游(韓路等,2014)、黃土高原區(劉宇等,2013)、大興安嶺地區(田野宏等,2013)等地開展了不同林分類型枯落物的貯量及其持水特性等方面的調查研究,并取得了一些成果。但對云南高原山地枯落物的研究報道目前仍然不多,未能反映出云南高原山地森林枯落物的水文特征,對此有待于進一步深入研究。本文以我國云南高原退化山地為研究區,以不同類型人工林為研究對象,通過比較和分析5種典型林分類型人工林枯落物貯量和持水能力,以揭示其水文生態功能,對于今后開展退化山地人工林生態系統恢復管理、綠化造林、和提高水分利用效率等方面具有重要意義。

1 研究區概況

研究區位于云南省曲靖市會澤縣全國生態林業工程功能觀測網絡一級監測站頭塘小流域,是金沙江流域較為典型的高原退化山地生態系統分布地之一。地理位置為東經103°24′,北緯26°27′。研究區屬南亞熱帶高原季風氣候,四季不分明,干濕分明。年均氣溫12.7 ℃,年平均降雨量在761.6~831.6 mm之間,每年5─10月降雨占全年的90%左右,年均水面蒸發量1861.9 mm。地帶性土壤有紫色土、紅壤和棕壤。頭塘監測站的植物區系具有明顯的北溫帶和熱帶亞熱帶性質。森林群落空間結構可分喬木、灌木、草本和層間植物4個層次。組成喬木層的主要樹種有華山松(P. armandi)、云南松(P. yunnanensis)、圓柏(Sabina chinensis)、栓皮櫟(Quercus VR)、旱冬瓜(Alnus nepalensis)等。組成灌木層的主要有小葉枸子(Cotoneaster microphyllus)、火棘(Pyracantha fortuneana)、矮楊梅(Myrica nana)、馬桑(Coriaria nepalensis)等。草本層主要由白茅(Imperata cylindrica)、尖齒耳蕨(Polystichum acutidens)、莎草蘭(Cymbidium elegans)等組成。

2 研究方法

2.1枯落物歸還量、蓄積量測定

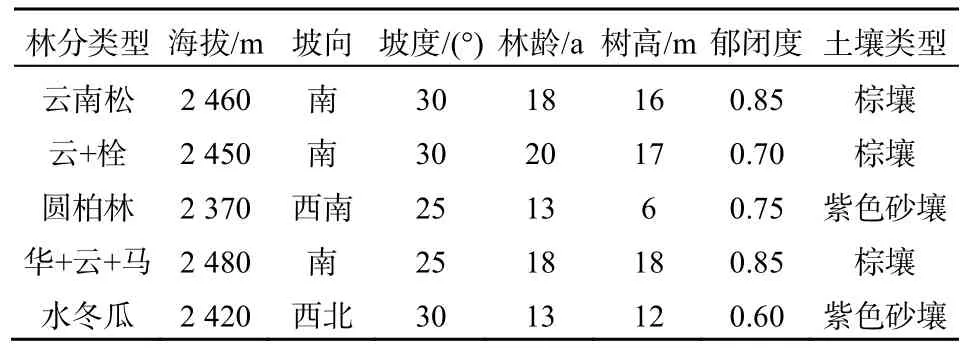

于2012年11月到2013年10月在該區域內選擇有代表性的5種林分類型:云南松純林、云南松+栓皮櫟混交林、圓柏林、華山松+云南松+馬桑混交林以及水冬瓜林,采取野外采樣和室內試驗分析相結合的方法,分析其枯落物貯量及持水特性。以植被群落研究法對樣地進行調查,不同林分樣地基本情況如表1。

表1 典型森林群落代表性試驗小區基本情況Table 1 3 Basic information of standard plots of typical forest communities

在不同典型植被的標準地內,沿對角線放置1 m×1 m的3個收集筐,每月在固定時間收集枯落物,稱其鮮重后,帶回室內烘干,并計算不同林分年、月凋落物歸還量(劉蔚漪,2011)。在標準地內選取樣方采用分層取樣的方法測算出枯落物的自然含水率和貯量(劉芝芹等,2013)。

2.2枯落物持水過程及有效攔蓄量測定

枯落物持水過程采用室內浸泡法測定。將野外采集的枯落物帶回室內浸泡測定其在24 h內不同時間點的重量變化,研究其最大持水量和吸水過程(劉芝芹等,2013)。用以下公式來測算有效攔蓄量(周祥等,2011),即:

W=(0.85Rm-R0)M

式中:W為有效攔蓄量,t·hm-2;Rm為最大持水率,%;R0為平均自然含水率,%;M為枯落物蓄積量,t·hm-2。

2.3數據分析

運用統計分析軟件SPSS17.0以及Excel2003處理和分析數據。

3 結果與分析

3.1不同林分類型枯落物歸還量動態變化

森林凋落物是森林生態系統養分循環的一個重要過程,對養分的歸還和地力的維護都有一定的作用。森林凋落物的數量及季節動態變化取決于群落組成樹種本身的生物學、生態學特性和氣候條件、地理因素等外界環境的影響。研究表明,各林分的枯落物歸還量以華+云+馬混交林最高,達到3869.42 kg·hm-2·a-1,云南松純林的其次,3265.21 kg·hm-2·a-1,圓柏林地的枯落物年歸還量最少,僅為1785.69 kg·hm-2·a-1。

由圖1可知,不同森林典型林分凋落物量的變化過程具有明顯的季節性,各林分凋落物量季節動態表現出從秋季、冬季、夏季到春季由高到低的趨勢,這與姚瑞玲等(2006)在貴州省對馬尾松人工林進行凋落物量的研究結論一致。決定這種動態變化的主導因子是群落組成樹種在其年生長發育過程中的新陳代謝活動及生理適應,其次是環境因素即低溫、干旱和風力的影響。

圖1 不同森林典型林分凋落物歸還量的季節變化Fig. 1 The seasonal variation of return litter in different typical stands

3.2不同林分類型枯落物儲量

林分枯落物蓄積量主要受到兩方面因素的影響,其一是林分植被本身的特性,諸如樹種組成、植被配置模式以及林分的生長狀況,其二是外部的環境因素,包括光、熱、水等立地條件。由于這些條件各不相同,林下枯落物的產生量、分解速度受到這些因素的影響而產生較大差異(劉宇等,2013)。從表2可知,5種林分的枯落物儲量差異明顯,華+云+馬混交林的枯落物儲量最大,為12.0 t·hm-2,分別是云南松純林、云+栓混交林、水冬瓜林、圓柏林地的1.51,1.68,2.24,2.75倍。從總儲量上看,表現出從針闊混交林到針葉或闊葉純林逐漸減小的趨勢,其中華+云+馬混交林的枯落物儲量最大,其次是云南松純林、云+栓混交林,而圓柏林的枯落物儲量最小。不同林分類型之間枯落物儲量的多少受到樹種組成、林木生物學特性、立地條件以及人為干擾的影響。華+云+馬混交林和云南松純林的林齡和郁閉度最大,且凋落物中主要為針葉葉片,含油量高,難以分解,隨著時間的推移,凋落物不斷的堆積、變厚,而落葉闊葉林水冬瓜林凋落物分解較快,故枯落物儲量小;而圓柏林因其林齡最小,同時受到人為干擾的影響,枯落物儲量反而比水冬瓜林的小。

表2 不同林分樣地枯落物儲量Table 2 The experimental plot litters storage in various layers in different typical stands

就5種林分枯落物兩個層次的儲量來出,闊葉純林水冬瓜林林下枯落物容易分解,故其半分解層占總儲量的比例最大,達到49.21%;相反針葉林云南松林下枯落物由于含油難于分解,故未分解層占總儲量的64.1%,在5種林分中最大。各林分類型中,未分解層枯落物儲量均大于半分解層儲量,其中云南松林枯落物儲量相差最大,差值可達2.39 t·hm-2。

3.3不同林分類型枯落物持水特征

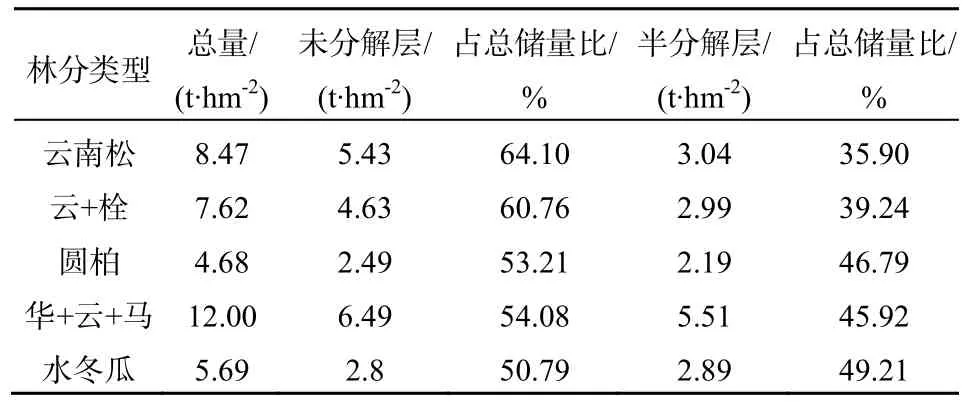

3.3.1不同林分類型枯落物最大持水量

不同林分類型枯落物層的水土保持效應可用其最大持水量來評價。枯落物層最大可吸持其自身干重2~4倍的水量,從表3可以看出,華+云+馬混交林未分解層持水量為18.79 t·hm-2,相當于1.88 mm水深,圓柏林枯落物未分解層最大持水量為3.63 t·hm-2,僅為前者的19.32%;就半分解層來看,華+云+馬混交林枯落物半分解層最大持水量最大為16.24 t·hm-2,云南松林枯落物半分解層最大持水量為9.03 t·hm-2,圓柏林枯落物半分解層最大持水量最小為3.86 t·hm-2。不同林分類型枯落物的總最大持水量有所不同,華+云+馬混交林的最大持水量為35.03 t·hm-2,相當于0.5 mm水深,而枯落物儲量最小、受到人為干擾的圓柏林其最大持水量最小,僅為7.49 t·hm-2。

表3 不同林分枯落物最大持水量和最大持水率Table 3 Maximum water holding capacity and maximum rate of different typical stands

不同林分類型枯落物最大持水率的變動范圍在261.02%~392.13%之間。其變化規律與最大持水量的大小順序保持一致,依次為:華+云+馬混交林>云南松純林>云+栓混交林>水冬瓜林>圓柏林地。各林分枯落物層的最大持水量直接受其年歸還量、蓄積量和分解程度的影響,年歸還量、蓄積量越大,分解程度越高,其最大持水量即持水能力也就越大。

3.3.2枯落物有效攔蓄量

前面所分析的最大持水量(率)是在試驗條件下所測算的結果,它可以用來比較不同植被類型枯落物層持水能力的高低。而在實際降水條件下,山地坡面的降雨一部分被枯落物層截持攔蓄,另一部分會下滲到土壤中去,故最大持水量不能反映自然條件下枯落物對雨水的吸持情況。而將最大持水量減去雨前自然含水量后得到的有效攔蓄量能更好地反映枯落物對一次降雨的實際攔蓄量。

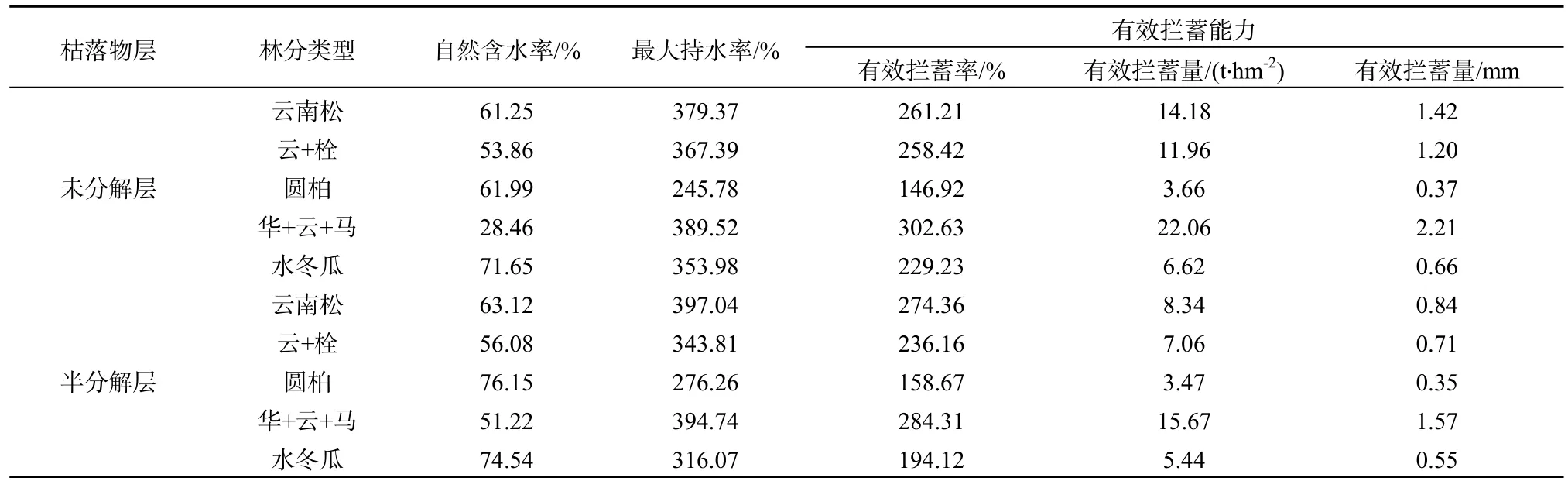

由表4可以看出,各林分不同層次枯落物的有效攔蓄能力差異明顯。就未分解層來看,各林分的有效攔蓄率變化范圍為146.92%~302.63%,華+云+馬混交林的有效攔蓄量為22.06 t·hm-2,相當于攔蓄2.21 mm的降雨,有效攔蓄能力最強,其次是云南松林和云+栓混交林,有效攔蓄量分別為1.42和1.20 mm,圓柏林的有效攔蓄能力最小;半分解層的變化規律與之相同,有效攔蓄能力大小為華+云+馬混交林>云南松純林>云+栓混交林>水冬瓜林>圓柏林地,有效攔蓄率變化范圍為158.67%~284.31%;由此可見,有效攔蓄能力最強的林分為華+云+馬混交林。綜上所述,頭塘監測站各林分枯落物的有效攔蓄量、最大持水量大小和年歸還量、儲量大小趨勢一致,即:華+云+馬混交林>云南松純林>云+栓混交林>水冬瓜林>圓柏林。

3.4不同林分類型枯落物的持水過程分析

3.4.1不同林分類型枯落物層持水量與浸水時間的關系

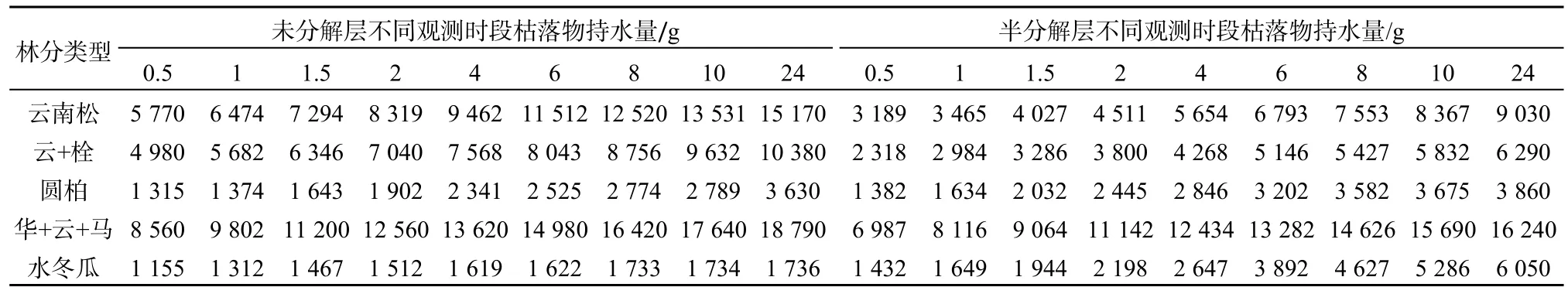

為了研究枯落層的持水過程,對云南松純林、云+栓混交林、華+云+馬混交林、圓柏林、水冬瓜林5種林分樣地枯落樣品,分別測定其在0.5、1、2、4、6、8、10、24 h的重量變化,測定結果見表5。

表4 不同林分類型枯落物有效攔蓄能力Table 4 The water retention capacity of litters in different typical forests

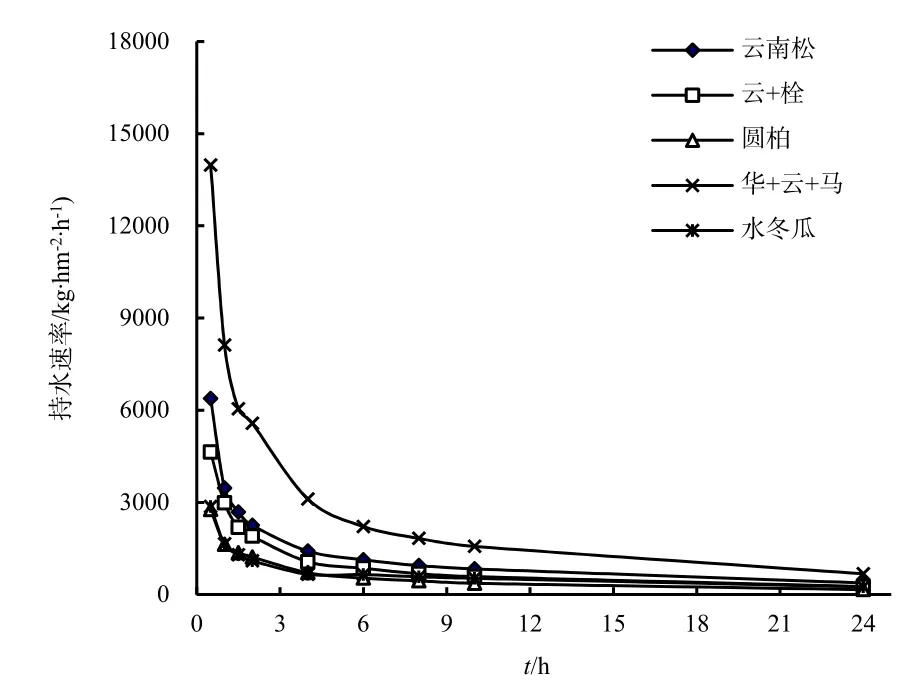

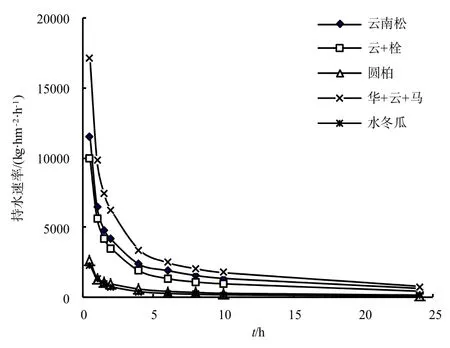

枯落物持水量與浸泡時間具有一定的相關關系,在最初的1 h內,枯落物不同層次的持水量都迅速增加,但浸泡1 h后,隨著時間的延長,枯落物不同層次濕潤程度不斷增加,其對水分的截持能力也有所減緩。比較不同林分半分解層和未分解層持水量隨時間的變化發現,半分解層枯落物浸泡8 h已基本達到飽和(圖2),而未分解層10 h才基本達到飽和(圖3),可見枯落物未分解層的持水能力要高于半分解層,這是因為未分解層位于半分解層之上,其自然含水量較小的緣故。各時段持水量無論是半分解層、未分解層都是華+云+馬混交林>云南松純林>云+栓混交林>水冬瓜林>圓柏林地。在相同的降水情況下,不同植被配置模式的林分其枯落物持水能力不一樣,對坡面徑流洪峰的調節功能也不一樣,針闊混交林枯落物層的水文生態效益明顯好于針葉純林和闊葉純林。就同一類型林分來看,云南松純林和圓柏林雖然都是針葉林,但由于后者受到嚴重的人為干擾,其不同時段的持水量同比增量較少,這也充分說明人為干擾會導致森林水文生態效益的降低。

圖2 半分解層枯落物持水速率與浸水時間關系Fig. 2 Relationship between water holding rate of half-decomposed litter and immersion time

表5 不同林分類型枯落物層持水量與浸水時間的關系Table 5 The relation between water holding capacity of litter and immersion time

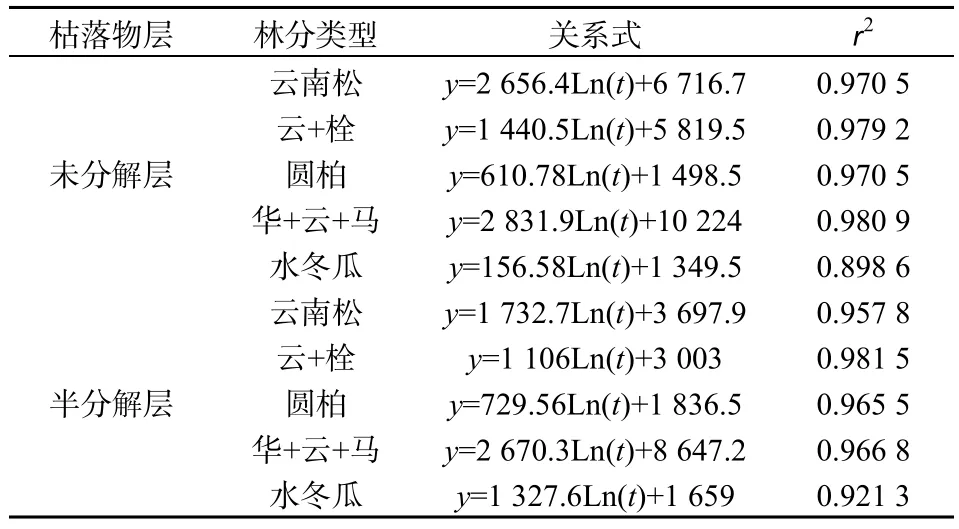

將不同林分類型枯落物各層持水量與浸泡時間進行擬合得到二者之間存在明顯的對數關系:

y=aLn(t)+b

式中:y為枯落物持水量,g·kg-1;t為枯落物吸水時間,h;a為回歸系數;b為常數項。

不同林分類型的回歸方程見表6,經顯著性檢驗,擬合模型的P值=0.001,表明用該模型模擬入滲速率隨時間的變化極顯著,其相關系數(r2)均大于0.90,擬合效果較好。

圖3 未分解層枯落物持水速率與浸水時間關系圖Fig. 3 Relationship between water holding rate of under composed litter and immersion time

表6 不同森林類型枯落物持水量與浸水時間的方程Table 6 Equation between water holding capacity of litter and immersion time

3.4.2枯落物吸水速率與浸水時間的關系

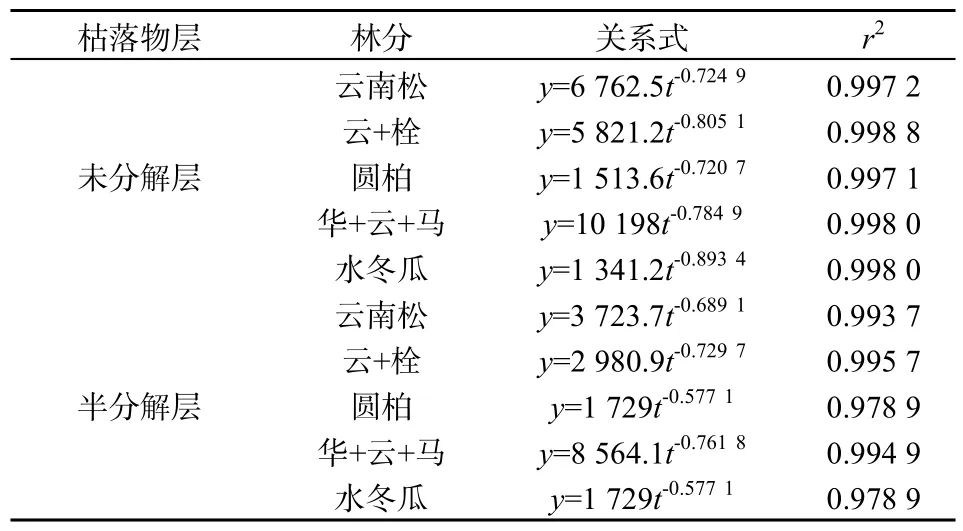

吸水速率和枯落物的持水能力是緊密相關的,吸水速率快即表示枯落物能夠將林內降水迅速蓄積起來,從而減少地表徑流的發生。從圖3的曲線可以看出,5種林分枯落物的吸水速率表現出一定的規律性:浸水初期尤其是0.5 h內枯落物各層次的持水速率最大,之后隨著濕潤程度的增加吸水速率急劇下降;浸水2 h左右持水速率減小的程度慢慢變緩,且浸泡8~10 h持水接近飽和時,各林分類型枯落物吸水速率趨向一致,接近于0。樊登星等(2008)的研究表明風干后浸入水中的枯落物,其枯枝落葉的枝葉表面或死細胞間水勢差很大,因此森林枯落物在剛浸泡在水中時吸水速率最高。枯落物在浸水初期階段迅速吸水的特性對降雨的吸持和產流的阻滯作用,正是森林枯落物調節水文、保持水土的功能所在。

對5種林分不同層次枯落物吸水速率與浸泡時間進行擬合,其關系如下:

y=atb

式中:y為枯落物吸水速率,mm·h-1;t為枯落物吸水時間,h;a為方程回歸系數;b為指數。分析得到不同林分類型的方程式(表7),林下枯落物的吸水速率與浸水時間之間的關系均按冪函數方程y=atb變化,經顯著性檢驗,擬合模型的P值=0.001,這與許多學者的研究結果一致(劉芝芹等,2013;陳波等,2012)。

表7 不同森林類型枯落物吸水速率與浸水時間的方程Table 7 Equation between water absorption rate of litter and immersion time

4 結論

(1)云南高原頭塘小流域5種林分類型的枯落物歸還量在1785.69~3869.42 kg·hm-2·a-1,以華+云+馬混交林最高;不同林分枯落物儲量差異明顯,華+云+馬混交林的枯落物儲量最大,為12.0 t·hm-2,分別是云南松純林、云+栓混交林、水冬瓜林、圓柏林地的1.51,1.68,2.24,2.75倍。

(2)對不同林分枯落物持水能力進行研究的結果表明,其持水量隨浸泡時間的增加而增大,而5種林分枯落物的最大持水量差異較大,華+云+馬混交林的最大持水量最大,為35.03 t·hm-2,相當于3.5 mm水深,是持水量最小圓柏林的4.68倍,其大小排序表現出和儲量相同的規律。5種林分枯落物最大持水率的變動范圍在261.02%~401.03%之間。5種林分類型不同層次枯落物的攔蓄能力不同。在枯落物未分解層中,有效攔蓄率變化范圍為146.92%~302.63%,華+云+馬混交林的有效攔蓄量為22.06 t·hm-2,相當于攔蓄2.21 mm的降雨,圓柏林的有效攔蓄能力最小,為0.37 mm;半分解層的變化規律與未分解層一致。綜合來看,5種林分中針闊混交林華山松+云南松+馬桑混交林對降雨的攔蓄能力最強。

(3)5種不同林分枯落物在浸水初期持水量迅速增加,尤其是在浸水的0.5 h內吸水速率最大,2 h后速率明顯減緩,浸水8~10 h后持水量的變化不再明顯,半分解層浸水8 h即基本達到飽和,未分解層10 h基本達到飽和;枯落物各層持水量與浸水時間呈明顯對數關系,吸水速率與浸水時間呈明顯冪函數關系。

(4)通過對云南高原頭塘小流域不同林分類型枯落物歸還量、儲量、持水能力、攔蓄能力的定量研究,發現頭塘小流域不同植被對金沙江流域的水源涵養起到了舉足輕重的作用。比較不同林分類型枯落物的持水、攔蓄能力,針闊混交林的持水攔蓄能力最強,即華山松+云南松+馬桑混交林的持水量、攔蓄量都最大。不同配置及混交模式的林分具有不同的水文生態效應,因此在以后的研究中,應進一步研究和論證針闊混交林的水文生態效是否大于單一樹種的純林,在云南高原山地生態恢復過程中是否宜發展混交林,以發揮森林在該流域水源涵養及水土保持中最大的水文生態功能。

參考文獻:

BENGTSSON J, JANION C, LINKIN S. Chown. 2012. Litter decomposition in fynbos vegetation, South Africa Soil [J]. Biology and Biochemistry, 47(2): 100-105.

HANSEN K, VESTERDAL L, SCHMIDT I K. 2009. Litterfall and nutrient return in five tree species in a common garden experiment [J]. Forest Ecology and Management, 257(10): 2133-2144.

MAS S S, ESTIARTE M, PE?UELAS J. 2012. Effects of climate change on leaf litter decomposition across post-fire plant regenerative groups [J]. Environmental and Experimental Botany, 77(1): 274-282.

陳波, 楊新兵, 趙心苗, 等. 2012. 冀北山地6種天然純林枯落物及土壤水文效應[J]. 水土保持學報, 26(2): 196-202.

樊登星, 余新曉, 岳永杰, 等. 2008. 北京西山不同分枯落物層持水特性研究[J]. 北京林業大學學報, 30(增刊2): 177-181.

韓路, 王海珍, 呂瑞恒, 等. 2014. 塔里木河上游不同森林類型枯落物的持水特性[J]. 水土保持學報, 28(1): 96-101.

侯瑞萍, 張克斌, 郝智如, 等. 2015. 造林密度對樟子松人工林枯落物和土壤持水能力的影響[J]. 生態環境學報, 24(4): 624-630.

胡淑萍, 余新曉, 岳永杰. 2008. 北京百花山森林枯落物層和土壤層水文效應研究[J]. 水土保持學報, 22(1): 146-150.

李紅云, 楊吉華, 鮑玉海, 等. 2005. 山東省石灰巖山區灌木林枯落物持水性能的研究[J]. 水土保持學報, 19(1): 44-48.

劉蔚漪. 2011. 閩北不同類型毛竹林水文生態功能研究[D]. 北京: 中國林業科學研究院.

劉宇, 張洪江, 張友焱, 等. 2013. 晉西黃土丘陵區不同人工林枯落物持水特性研究[J]. 水土保持通報, 33(6): 69-74.

劉芝芹, 郎南軍, 彭明俊, 等. 2013. 云南高原金沙江流域森林枯落物層和土壤層水文效應研究[J]. 水土保持學報, 27(3): 165-169, 173.

漆良華, 蔣俊明, 唐森強, 等. 2013. 川南山丘區典型退耕竹林凋落物產量動態與養分歸還[J]. 林業科學, 49(10): 17-22.

田野宏, 滿秀玲, 李奕, 等. 2013. 大興安嶺北部天然次生林枯落物及土壤水文功能研究[J]. 水土保持學報, 27(6): 113-118, 129.

姚瑞玲, 丁貴杰, 王胤. 2006. 不同密度馬尾松人工林凋落物及養分歸還量的年變化特征[J]. 南京林業大學學報(自然科學版), 30(5): 83-86.

張東, 邵社剛, 趙輝. 2014. 晉西黃土丘陵溝壑區主要人工林枯落物水文特性研究[J]. 西北農林科技大學學報(自然科學版), 42(5): 97-101.

周祥, 趙一鶴, 張洪江, 等. 2011. 云南高原典型林分林下枯落物持水特征研究[J]. 生態環境學報, 20(2): 248-252.

Litter Reserves and Water Holding Characteristics of Different Species in Yunnan Plateau

LIU Zhiqin, HUANG Xinhui, TU Jing, CHEN Chuchu, MA Jiangang, WANG Keqin

Department of Environmental Science and Engineering, Southwest Forestry University, Kunming 650224, China

Abstract:During the recovery of degraded mountain ecosystem,litter 1ayer becomes the important intermediate link between the vegetation and soil circulation of materials and energy flow, and it has important effect of hydrology. The paper analysed hydrological functions of litter of the different forest types in degraded mountain ecosystem of Yunnan plateau through investigating five typical plant communities and the factors including return quantity and volume of litter, and performance of holding water. The results showed that: (1) Litter return quantity of five typical forest types is between 1 785.69 to 3 869.42 kg·hm-2·a-1; the total volume of litter layer is 4.68 to 12.0 t·hm-2. Litter return quantity and amount are shown decreased from coniferous forest, the coniferous forests to broad-leaved forest. (2) The maximum water holding capacity is 11.49 to 41.02 t·hm-2; effective interception amount is 9.92 to 41.71 t·hm-2. (3) Different vegetation types and different levels of water holding capacity of litter are increasing rapidly in 1 h. Semi decomposed litter has been basically reached saturation after immersed for 8 h and the undercomposed litter uses 10 h to saturation. There is logarithmic relationship between water-holding capacity and soak time. And (4) water absorption rate of litter in 0.5 h is the highest and slowed down after 2 h. There is power function relationship between litter water absorption rate and soak time. The comprehensive analysis shows that: litter water holding capacity of Pinus armandii Franch + Pinus yunnanensis + Coriaria nepalensis mixed forest is the biggest. It is the best forest keep water conservation and has the best hydrological efficiency in these five forests.

Key words:Yunnan plateau; plantation type; litter; reserves; water reserving characteristic

收稿日期:2015-03-24

*通信作者:王克勤(1964年生),男,教授,博士,博士生導師,主要從事小流域環境綜合治理的理論與技術研究?E-mail: wangkeqin7389@sina.com

作者簡介:劉芝芹(1977年生),女,副教授,博士,主要從事水土保持與生態恢復方面的研究?E-mail: lzq-xl@163.com

基金項目:國家自然科學基金項目(31460191);云南省教育廳科學研究基金重點項目(2014Z107);西南林業大學科研啟動基金項目(111429);云南省高校優勢特色重點學科(生態學)建設項目;西南林業大學重點專業(水土保持與荒漠化防治)建設項目

中圖分類號:S715.7

文獻標志碼:A

文章編號:1674-5906(2015)06-0919-06

DOI:10.16258/j.cnki.1674-5906.2015.06.002