水電工程地質信息管理系統研究

張春峰,王小兵,賈新會

(中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065)

?

水電工程地質信息管理系統研究

張春峰,王小兵,賈新會

(中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安710065)

摘要:針對水利水電工程地質數據具有數量龐大、分布不均勻、結構復雜、更新頻繁等特性,為了便于地質信息的規范存儲、管理和高效應用,遵從傳統地質分類表格的規定,符合現行工程地質作業指導文件的相關規定,采用水平分類和垂直分類的樹形層次結構來組織地質數據,以工程名稱、工程階段、工程部位和專業內容為主線構建地質信息管理系統。該系統不僅實現了地質信息的規范存儲和有效管理,而且實現了數據庫信息的資源共享,為工程決策提供及時有效的數據支持,同時為工程地質數據信息提供科學有效的管理平臺。

關鍵詞:水電工程;工程地質;地質數據庫;信息管理;信息化

0前言

隨著中國水利水電工程建設的快速發展,地質行業廣泛開展水電工程地質勘察,產生了大量的工程地質資料、數據,這些數據是中國社會發展的重要戰略資源,保管好、利用好是每個地質行業工作者的職責,但由于這些地質數據的有效性是無限的且增長過于劇烈,以至于出現“資料數據爆炸性增長”的現象[1]。傳統的紙質文檔不利于管理、查詢和利用,不便于數據更新和維護,所以如何有效地存儲、管理、并充分利用這些海量數據,便成了國內外地質學者和工作者共同關心的問題[2-6]。與國外相比,中國地質數據庫管理工作還只是剛剛起步,主要存在以下幾個問題[7-9]:① 尚有相當數量寶貴的地質數據和資料沒有建立數據庫;② 已建設的地質數據庫數據環境基本上屬于應用數據庫范圍,建設方式大多數是簡單的利用現成的商業化軟件來裝載數據,很少進行高層次的二次開發和利用[10];③ 大量的地質數據分布在不同系統、不同地區、不同部門,由于缺乏數據交換機制,數據需要重復多次采集與輸入,信息及時反饋難、共享差,產生“信息孤島”[11-13],造成地質數據資源的極大浪費。盡管如此,許多地質數據庫的建立和應用已經取得了明顯的經濟效益和社會效益。所以,實現工程地質資料的數字化,建立地質數據庫,研制相應的應用管理系統,對實現水電工程地質資料的科學管理、綜合分析、直觀顯示、有效傳輸和網絡共享,對水電工程地質界獲得及時、實用和有效的相關地質信息至關重要[14-15]。根據西北勘測設計研究院發展需求研制開發了工程地質信息管理系統,旨在加快本院工程地質數據庫的信息化系統建設。

1地質信息管理系統

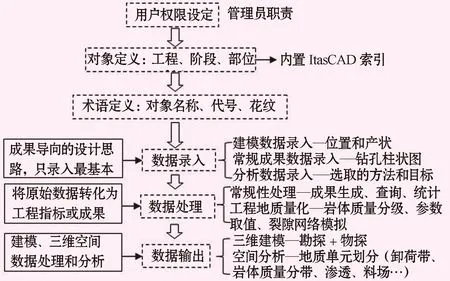

地質信息管理系統是實現信息化建設的基礎[5-6],數據庫結構和功能設計以工程地質工作實際需要為出發點,采用水平分類和垂直分級共同組成樹形層次結構來組織地質數據,既體現了工程需要,也考慮了實際工作流程的應用方便。地質數據庫是管理地質信息和實現三維可視化的基礎[14],包括工程資源管理模塊和文件管理模塊,該軟件涵蓋地質、勘探、物探和試驗等資料的管理系統。在數據庫中可以對不同工程、不同階段、不同工程部位的對象進行查詢和統計,有效地實現數據管理和維護。系統功能設計思路及應用流程如圖1、系統功能結構如圖2所示。

圖1 系統設計思路及應用流程圖

1.1系統功能和特點

地質信息管理系統不僅具備傳統數據庫的數據管理、查詢統計、分析和存儲等功能[5],而且具有為地質三維建模和分析輸出數據格式,實現了數據一次性輸入、多次應用,大大提高日常工作效率。開發過程考慮了地質人員的工作性質實現了離線和在線2種工作模式進行入庫和管理,實現了數據庫的分布式訪問,其中離線操作方式方便野外地質人員在沒有網絡的情況下對工程現場調查和勘探數據及時入庫,可以正常使用數據庫查詢、統計和成果輸出等基本功能,有效地對地質信息數據進行管理;在線模式下管理員通過用戶管理和角色管理賦予相應的工程和數據庫操作權限來操作,有效地保證了數據的正確性和完整性,滿足前方現場新采集數據向后方服務器數據庫的更新。

圖2 地質信息管理系統結構圖

1.2系統模塊基本操作

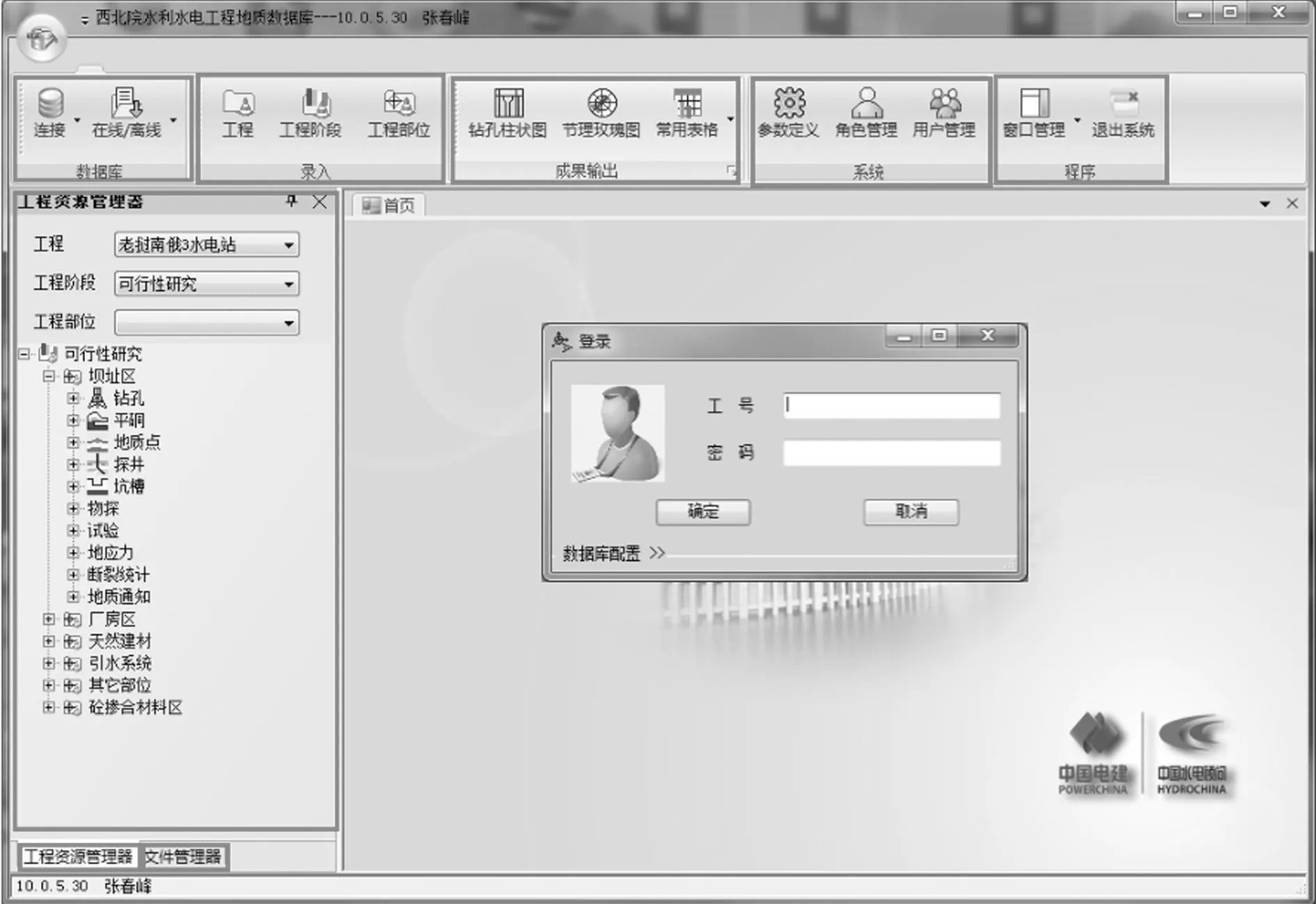

圖3 工程地質數據管理信息系統界面圖

地質信息管理系統由數據庫、錄入、成果輸出、系統、程序 5 個模塊組成,每個模塊內包含數量不等的圖標命令(圖3),具體功能設計上既服從實際地質工作流程,也打破了專業分工的制約。

(1) 數據庫:包括連接、在線/離線2個圖標命令,前者定義登錄方式,即在線登錄中心數據庫還是離線登錄本機數據庫;后者定義數據傳遞方式,即在線上傳到服務器端、還是離線從其他離線數據庫導入。

(2) 錄入:包括工程、工程階段和工程部位3個圖標,分別用于創建新的工程、選擇工程階段、創建新的工程部位,構成數據管理器的目錄和骨架。

(3) 成果輸出:該系統可以輸出常用圖件及表格,鉆孔柱狀圖、節理統計圖、鉆孔平硐坑井統計表格等。

(4) 系統:包括參數定義、角色管理、用戶管理3個圖標,其中參數定義是對每個工程的相關術語進行統一定義與管理。比如,同一地層的名稱必須唯一,由授權用戶定義,無權限的用戶只能選擇定義的結果。角色管理包括創建新角色、選擇現有角色編輯和刪除角色,根據流程創建或選擇一個角色并授權其應具備的權限;用戶管理包括創建新用戶、選擇一個用戶進行編輯、刪除、鎖定或者解鎖用戶以及修改當前用戶密碼,在編輯一個用戶時,可以分配其角色并賦予相應工程的操作權限,一個用戶也可以擁有多個不同的“角色”。

(5) 程序:窗口管理和退出系統,前者通過進行界面右側瀏覽器的顯示/隱藏設置,顧名思義,后者是退出數據庫系統。

其中系統模塊所包括的角色管理和用戶管理是對不同用戶數據庫操作權限進行管理,該系統在在線工作模式下可以實現角色管理和用戶管理2項權限管理功能,對不同用戶的操作權限進行控制。

1.3角色管理

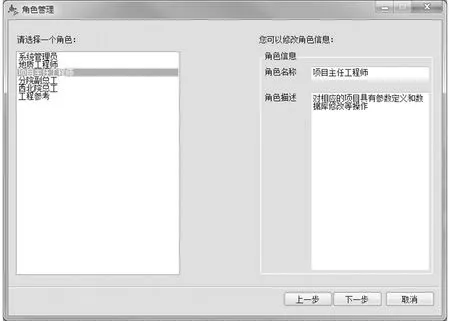

圖4 角色管理名稱定義及描述管理界面圖

根據實際工程需要由系統管理員創建角色,也可以對已經存在的角色進行編輯或刪除等操作,不同角色具有不同數據庫操作權限,管理員通過配置這個權限,控制其訪問功能菜單的行為。

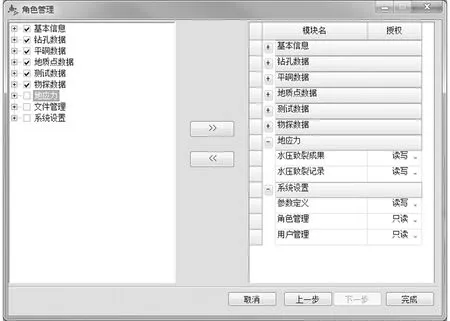

角色管理采用流程式操作,用戶根據需要可以勾選任意一個選項,但允許用戶(管理員)進行的操作方式存在差別。在對話框中可以對已有的角色名稱和描述進行修改(圖4),還可以在表單管理界面對訪問權限進行設置(圖5)。目前該信息管理系統包含基本信息、鉆孔數據、平硐數據、地質點數據、測試數據、物探數據、地應力、文件管理和系統設置共9個表單文件,鑒于數據庫涉及到多個專業方向,如物探、地質、測試等,具有角色管理權限的用戶可以通過對用戶設置專業需要的表單并賦予相應的只讀、讀寫和拒絕訪問的權限實現不同專業的不同用戶的數據庫操作權限。地質專業根據實際需要角色分配及描述見表1。

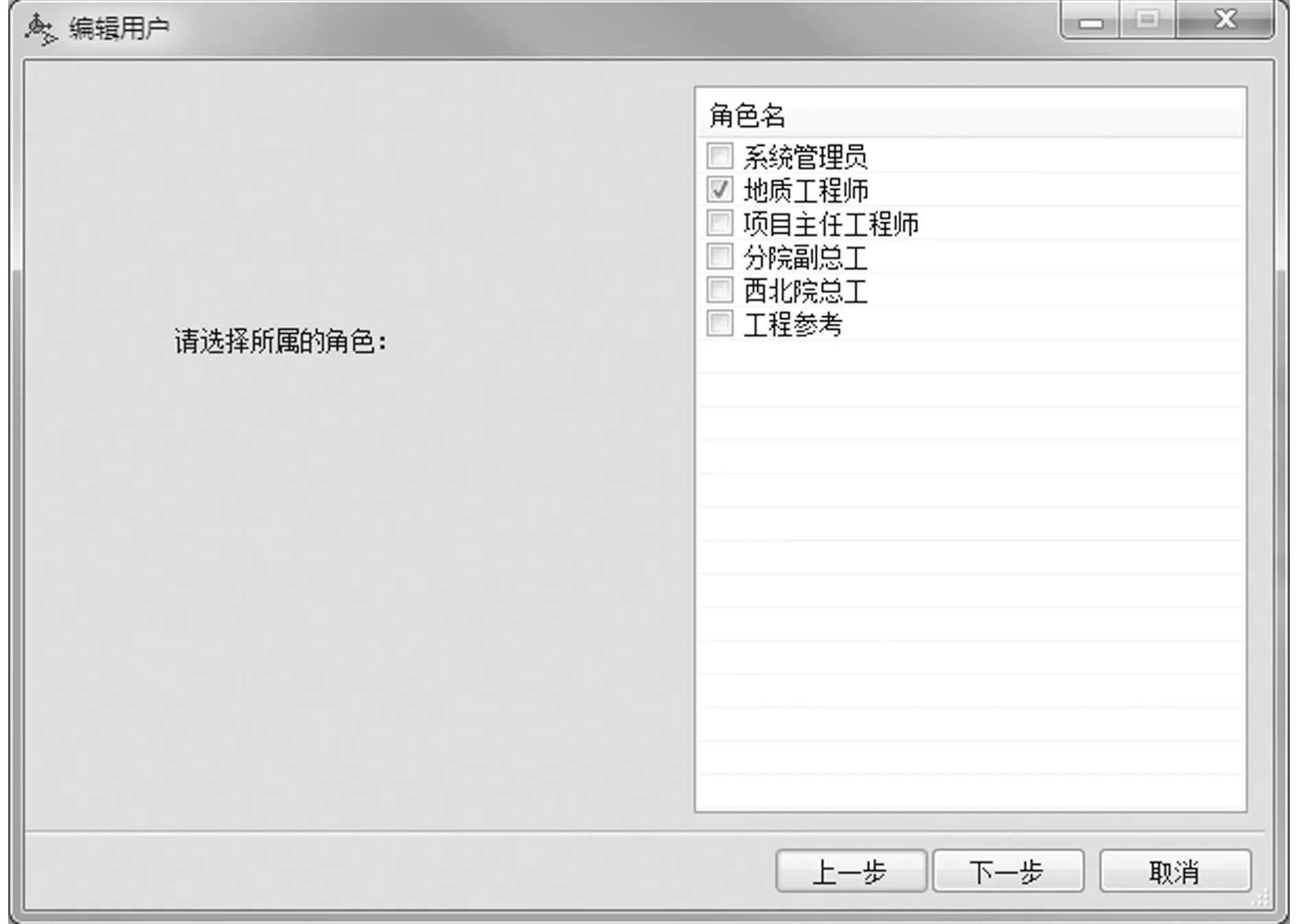

1.4用戶管理

系統管理員可以在用戶管理中創建一個新用戶、選擇一個用戶編輯、刪除和鎖定/解鎖用戶以及修改當前用戶密碼等操作。

圖5 角色管理表單文件管理界面圖

分配角色權限描述系統管理員對地質信息管理系統具有一切權限地質工程師具有地質專業數據錄入、修改、成果輸出、查詢與統計、二維圖件輸出和系統設置查看等操作。項目主任對項目具有文件管理、參數定義、導入導出數據、數據庫編輯修改和工程信息查看等操作。分院副總工對項目具有數據編輯修改、參數定義和信息查看等操作。西北院總工具有查看項目基本信息和成果輸出權限。工程參考工程參考角色只能對分院其他項目具有只讀功能,不能修改。一般用于初期數據庫建立過程中參考數據錄入的方式

在用戶管理中選擇一個用戶賦予相應的角色,給予該用戶可操作的工程。此外,用戶還有一定的工程訪問權限,管理員可以通過配置用戶的工程控制其訪問工程的行為。當用戶需要在線使用中心數據庫,需要對用戶設置一定的權限,程序通過添加和編輯角色等功能實現。

用戶管理采用流程式對話框,創建或者編輯用戶權限時可根據工號、姓名等關鍵字進行操作(圖 6)。管理員根據實際需要在已創建角色和工程列表中勾選相應的角色和工程賦予所創建或選定的用戶(圖7),允許該用戶對指定工程在角色權限范圍之內進行操作。

圖6 用戶管理-用戶信息對話框圖

圖7 用戶管理操作對話框-角色配置圖

2結語

(1) 根據水電工程地質數據的特點和實際工程需要,采用C/S和B/S兩種開發模式,研制開發了地質信息管理系統,形成了規范通用的地質數據分類方法,實現了工程地質資料與地質數據的數字化存儲和計算機信息化管理。支持離線和在線2種工作方式,離線模式確保地質工作者在斷開網絡的環境下亦能正常使用系統進行業務操作,進而保證了地質工作的高效性;在線模式增強了系統在水電工程地質應用的健壯性和實用性,不僅實現了數據庫信息的資源共享,而且提高了大量地質數據的數字化存儲、管理及分布式訪問效能。

(2) 系統的角色管理和用戶管理有效地控制了用戶的權限,很好地處理了數據的同步以及不同用戶對數據庫的操作沖突,實現了對水電工程地質數據庫有效的管理,在實際生產任務中提高了工作效率。

(3) 該系統不僅具備傳統數據庫的功能,而且可以為地質三維建模和分析提供數據來源,能夠很方便快捷地應用于建立三維地質模型,實現了數據一次性輸入,多次應用,為數字水電建設、綜合地質研究、企業信息化建設等提供統一的、標準化的安全數據平臺支持。

參考文獻:

[1]劉燦娟,毛先成,陳振.綜合地質數據庫系統的研究與開發[J].地質找礦論叢,2011,(01):112-116.

[2]郭偉娜.基于Web Service的綜合地質數據庫管理系統的研究與實現[D].長沙:中南大學,2010.

[3]劉勇.地下洞室圍巖地質編錄方法[J].西北水電,2008,(03):20-22.

[4]劉軍旗,周興志,吳沖龍,黃長青.水電工程地質信息處理技術集成問題探討[J].人民長江,2008,39(12):.

[5]盧曉琴.基于智能客戶端技術的綜合地質數據庫體系結構的研究與實現[D].長沙:中南大學,2009,1-10.

[6]盧俊.“數字水電”工程地質信息統計分析模塊研發[D].武漢:中國地質大學,2008.

[7]粟曦維,何鵬,吳賽鋼,郝健.建設可持續發展的地質綜合信息系統[J].四川建筑,2006, 26(5):60-61.

[8]徐世武,劉秀珍.淺談數字國土工程建設[J].地球科學——中國地質大學學報,2002,(03):324-325.

[9]尚武.中國地質信息服務體系的現狀、差距及對策[J].中國地質,2007,34(4):730-735.

[10]任佳.地質礦產基礎數據庫與空間數據庫的研究與開發[D].長沙:中南大學,2007.

[11]殷文彥,徐煒民.基于多重分類標準的關系模式異構性的研究[J].計算機應用與軟件,2007,24(1):43-45,89.

[12]洪甘林,黎育紅.基于地理信息共享構建的流域生態環境分布式評價系統[J].水利水電技術,2007,38(3):14-16.

[13]李慶忠,王棟.關于語義網格環境中異構數據資源整合的研究[J].南京大學學報(自然科學版),2006,42(2):38-44.

[14]劉軍旗,昊沖龍,黃長青,等.工程地質共用信息系統平臺設計與應用[J].人民長江,2007,38(1):138-140.

[15]韓密.數據倉庫在水利水電工程勘察信息化中的研究與應用[D].武漢:中國地質大學,2009.

Study on Geological Information Management System of Hydropower Engineering

ZHANG Chunfeng, WANG Xiaobing, JIA Xinhui

(Northwest Engineering Corporation Limited, Xi'an710065,China)

Abstract:Aiming at the geological data of water resources and hydropower engineering which feature large quantity, uneven distribution, complicated structure and frequent updating, the tree structure of horizontal classification and vertical classification is applied to manage the geological data and build the geological information management system with project name, development phase, project component and dedicated contents as the main line to conveniently and properly store, manage and efficiently apply the geological data, follow regulation of the conventional geological classification forms, and satisfy relevant regulations of the engineering geological guidance documents. This system realizes not only the proper storage and effective management of the geological data but also the resource sharing of the data base information, providing the engineering decision-making with prompt and effective data support as well as the scientific and effective management platform for the engineering geological information data.

Key words:hydropower engineering; engineering geology; geological data base; information management; informationization

中圖分類號:TV221;TP311.52

文獻標識碼:A

DOI:10.3969/j.issn.1006-2610.2016.01.004

作者簡介:張春峰(1985- ),男,河南省睢縣人,助理工程師,主要從事地質勘察、地質三維建模和地質數據庫研究與應用,并參加三維激光掃描等工作.

收稿日期:2015-03-03

文章編號:1006—2610(2016)01—0014—04