“斷裂帶”上的稚嫩肩膀

禾刀

與一般調(diào)查報告偏重于梳理面上數(shù)據(jù)不同,資深媒體人航月本次“調(diào)研在獲取資料時采取的是個案訪談的方法”,缺點是缺少面上的理性分析,優(yōu)點更加顯而易見,那就是靠鐵腳板凝聚出的田野調(diào)查飽含感情溫度,個個案例有血有肉,具體深入直觀。

公開的數(shù)據(jù)表明,中國1.5億農(nóng)村少年里,被迫留守在農(nóng)村的孩子超過6000萬人。越是農(nóng)民工輸出重地,留守兒童越多。而越是貧困地區(qū),留守兒童面臨的困難越是更加嚴重。

一直以來,涌向城市的龐大農(nóng)村富余勞動力群體被學者們冠之以“人口紅利”。相比之下,“人口紅利”的背面,則是農(nóng)村地區(qū)青壯勞力的過度輸出。青壯勞力大量從農(nóng)村流出后,流失的不僅是鄉(xiāng)風鄉(xiāng)俗,還有農(nóng)村發(fā)展最稀缺的人力資源。所以許多嚴重依賴打工經(jīng)濟的農(nóng)村地區(qū),鄉(xiāng)村空心化現(xiàn)象特別嚴重,許多村子只剩老少病弱四類人。即便是這些最后的守護者,只要有一絲可能,他們也會毫不猶豫地選擇走出鄉(xiāng)村。

農(nóng)村“空心化”現(xiàn)象弊病重重,除了帶來嚴重的治安問題外,田地拋荒現(xiàn)象司空見慣。航月發(fā)現(xiàn),除了種點菜,像城里人靠買糧過日子的農(nóng)村留守家庭并不鮮見。其實,一同“拋荒”的還有親情。年輕人為了外出掙錢,子女只得托付給年邁的父母。像何昌榮的奶奶那樣有些見識、思想開明的老人并不多,更多老人并不懂得如何開導站在“代溝”另一邊的孫子孫女。

當?shù)谝槐O(jiān)護人角色缺失,留守兒童往往陷入兩大不利境地。一方面往往導致嚴重的群死群傷。關(guān)于留守兒童冬天烤火群體性窒息死亡,夏天游泳群體性淹亡的報道似乎呈現(xiàn)出季節(jié)更替規(guī)律。失子家庭每一次撕心裂肺的哭喊,依然難以阻擋其他父母外出務(wù)工的腳步。他們當然并非鐵石心腸,他們只是寄希望于僥幸。黔南地區(qū)田少人多,糧賤家貧。留下,只能守窮;外出,興許能掙一些錢。

另一方面,由于父母不在身邊,留守兒童的幼小心靈得不到應(yīng)有的呵護,心理畸形趨勢尤為突出。其實不只航月筆下的黔南,筆者老家—中部省份農(nóng)村同樣如此,尤其是那些步入“懂事”時代的初中學生,不少人倍感孤獨,性格內(nèi)向,整天不言,朋友稀少,愛好不多,生活隨便,成績下滑,甚至有些極端,許多“打工村”多年來未能走出一位像樣的大學生。

留守,意味一種斷裂。如果問航月的調(diào)查同過去的類似調(diào)查有什么不同,那就是讓讀者真切地看到留守兒童被迫夾在城鄉(xiāng)斷裂帶、親情斷裂帶、年齡斷裂帶、生活斷裂帶等多種斷裂帶上……這些斷裂形成的巨大落差,最終全部壓在留守兒童那稚嫩的肩膀上。跟父母一起生活成為他們童年乃至青少年時期的奢侈品。父母即便打再多的電話,也不足以給他們強大到無所畏懼的力量。他們的懂事,只不過是迫于困境的一種無奈。他們拒談未來,只有屈從于現(xiàn)實的打算,即早早熬大,以便像父母那樣外出務(wù)工。然而,殘酷的現(xiàn)實是,因缺乏知識積淀和必要的技能,當他們奔向城市,即便擁有年輕的唯一資本,也只不過是繼承農(nóng)民工父母的貧瘠。事實上,在留守生活中成長起來的兒童滑向犯罪深淵的案例亦不鮮見。

應(yīng)該說,關(guān)注農(nóng)村留守兒童,各方面呼吁甚多,但不得不說的是,這樣的呼吁往往顯得寬泛無力。畢竟偶爾的一次關(guān)懷,即便是他人送去的溫暖,也不足以撫慰他們迫切渴望父愛母愛溫暖的心靈,更不可能從根本上填平他們面前的那一道道令他們無所適從的裂痕。

提到留守兒童,戶籍問題往往最易被人想起。航月的調(diào)查給了我們另一個更加深刻的答案,即戶籍未必就是最根本的因素,貧困最可能成為留守兒童難以掙脫的精神牢籠。迫于貧困,父母不得不在子女最需要的時候背井離鄉(xiāng)。某種意義上,留守兒童的問題折射的恰恰是“三農(nóng)”問題,是城鄉(xiāng)發(fā)展不均的問題。過去我們常講,窮人的孩子早當家,現(xiàn)實則告訴我們,缺少必要的家庭溫暖,雖然那些務(wù)工大軍每年會為家里帶回收入,但他們那長期處于精神關(guān)懷貧瘠狀態(tài)下的下一代,苦苦煎熬的留守生活總是一再壓低他們?nèi)松<接|摸的天花板。當理想被折去翅膀,貧窮難免成為他們無奈的“世襲”。

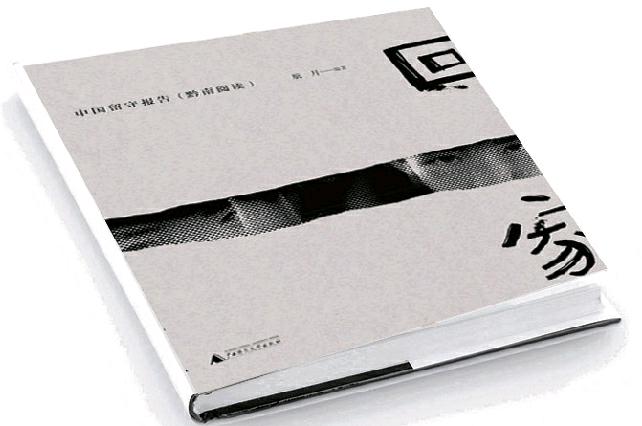

《回家:中國留守報告—黔南閱讀》

航月 著

廣西師范大學出版社

2015年8月版