不同林齡澳洲堅果園凋落物與土壤養分的關系

譚秋錦 陳海生 王文林 黃錫云 許鵬 鄭樹芳 湯秀華

摘 要 對桂西南地區3個齡級(6、8、10 a)的澳洲堅果(Macadamia ternifolia)經濟林的凋落物組成和土壤養分的變化進行研究。結果表明:凋落物量的大小為落葉(3 202.48 kg/hm2)>落果(830.24 kg/hm2)>枯枝(427.13 kg/hm2)>落花(246.49 kg/hm2),總量為4 706.34 kg/hm2,凋落物葉的含量占68.05%;凋落物每年養分歸還量表現為落葉(1 416.46 kg/hm2)>落果(367.22 kg/hm2)>枯枝(188.92 kg/hm2)>落花(109.02 kg/hm2),養分含量表現為碳(1 953.55 kg/hm2)>氮(72.81 kg/hm2)>鉀(50.17 kg/hm2)>磷(5.08 kg/hm2),碳占主體,達93.84%。隨著林齡的增長,土壤養分含量平均表現出全碳(58.03 g/kg)>全氮(6.88 g/kg)>全鉀(5.77 g/kg)>全磷(0.24 g/kg),不同的土壤養分隨凋落物養分回歸具有差異性,土壤碳、氮都與凋落物氮呈負相關,而與凋落物磷和鉀呈正相關;土壤磷與凋落物氮呈負相關,而與凋落物碳和鉀呈正相關;土壤鉀與凋落物氮和鉀呈負相關,而與凋落物碳和磷呈正相關。因而凋落物是澳洲堅果園土壤肥力培育需要考慮的重要因素之一。

關鍵詞 澳洲堅果;凋落物;土壤養分;不同林齡

中圖分類號 S667.9 文獻標識碼 A

凋落物是陸地生態系統養分中物質循環和能量流動的重要組成部分,亦是連接植被-凋落物-土壤之間地上與地下的紐帶[1-2]。凋落物的形成分解,可改善土壤肥力,促進生態系統養分的循環,在植被結構調控、土壤特性改良及生態系統功能調節中起重要作用[3-4],因此研究凋落物成為對生態系統功能的深入認識途徑。凋落物分解過程中養分的固定與釋放主要取決于分解時間、環境和本身性質[5]。Milla等[6]的研究結果表明凋落物養分的再吸收與土壤肥力有關,兩者呈互惠作用。Moore等[7]同樣證明凋落物基質質量養分受土壤表層的N、P、K等養分含量影響,凋落物養分與土壤養分呈正相關。劉文丹等[8]探討中亞熱帶木本植物各器官凋落物分解特性指出植物各器官凋落物間的分解具有一致性,不同生活型植物的各器官間的分解速率在不同物種來源或不同土壤基質中都表現出相似的差異。趙晶等[9]研究樟樹人工林凋落物養分含量及歸還量對氮沉降的響應,表明施氮抑制了樟樹林的凋落物量,降低了樟樹凋落物各組分的C/N,但對凋落物N歸還量表現為促進作用。Mo等[10]對鼎湖山常綠闊葉林與Cleveland等[11]對福建杉木人工林的凋落物、土壤表層的N、P等養分含量研究結果表明,高氮顯著增加森林凋落物量,林業經營可通過施加氮肥來促進林木生長。

澳洲堅果(Macadamia ternifolia)是一種重要的高檔干果和木本油料植物,主要分布在熱帶、亞熱帶地區,目前在云南、廣東、廣西等地出現種植熱潮,是喀斯特地區特色經濟林樹種之一。許多學者就土壤生產力的空間分布及森林生態系統凋落物等進行大量研究探討[12-13],而對于人為干擾的經濟林生態系統凋落物與土壤養分關系研究甚少[14-16]。本研究通過研究桂西南不同林齡澳洲堅果園凋落物與土壤養分的變化過程及其相互關系,探討澳洲堅果產地土壤養分特點及其凋落物效應,揭示凋落物歸還對土壤碳庫年動態影響,進一步為澳洲堅果園養分高效管理措施的制訂提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

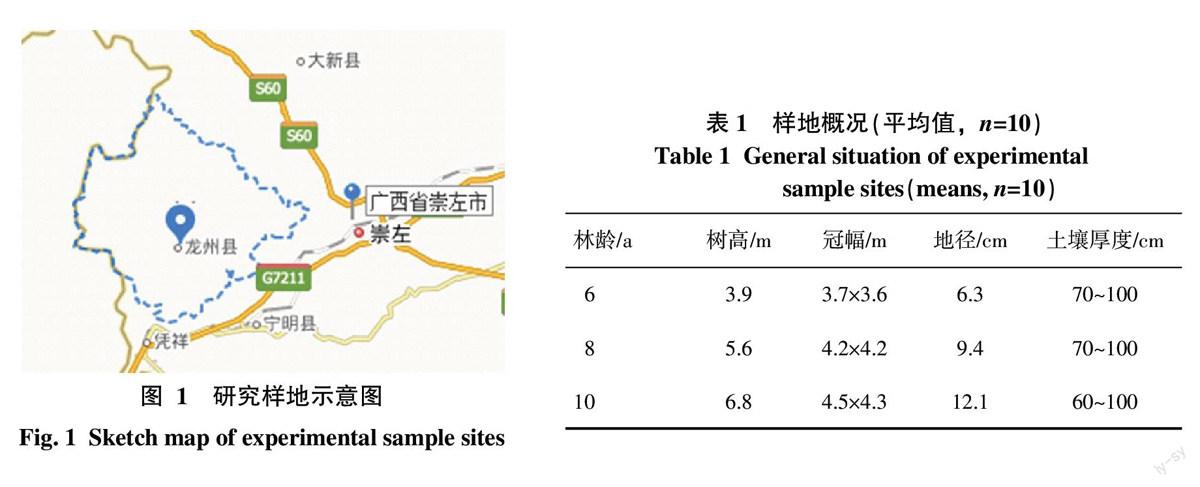

研究區為廣西龍州縣彬橋鄉境內,屬于廣西西南部,位于22°8′~22°44′N、106°33′~107°12′E之間,最高海拔為1 045 m,一般海拔約為200 m,坡度8°~15°,以盆地著稱,屬亞熱帶季風氣候區,年平均氣溫為22.3~23 ℃,年極端高溫為41.6 ℃,最低氣溫為-3.0 ℃,日照時數為1 582.7 h,無霜期達350 d以上。年均降水量為1 304.1 mm,集中在6~9月,年平均空氣相對濕度為81%~87%。西北高,中南低,以喀斯特地形石山為主,很多獨立的小山峰陡而散碎,屬二迭紀巖層風化而成的石灰土。

研究區為不同林齡的澳洲堅果園,種植品種為桂熱1號,種植密度為375株/hm2,調查時均為2014年8月,該果園主要雜草為鬼針草(Bidens pilosa L.)、烏蘞莓(Cayratia japonica Thunb.)、臭根子草(Bothriochloa intermedia R.Br.)、狗牙根(Cynodondactylon Linn.)、 酢漿草(Oxalis corniculata L.)等。研究樣地示意圖和概況見圖1和表1。

1.2 方法

1.2.1 凋落物的收集與分析 2014年3月底在不同林齡澳洲堅果園內進行每木檢尺,對不同齡級的樹高、冠幅、基徑統計分析后求得平均值,以平均值為基準,選擇平均木5株進行凋落物觀測。在觀測株下,以凋落物可以完全收集為界設置密眼攔截網;2014年4月至 2015年3月每月收集1次,都是月末的最后一天收集,包括葉凋落物、枝凋落物、花凋落物、果凋落物,分別在80 ℃下烘干至恒重。凋落物用粉碎機粉碎,再過篩后進行養分分析。有機碳測定采用重鉻酸鉀氧化-外加熱法測定,全氮測定采用凱氏定氮法,P、K含量測定用等離子發射光譜法。

1.2.2 土壤樣品的采集及測定 2014年3月,分別在不同林齡的澳洲堅果園下采樣,采樣避開澳洲堅果的施肥帶及堆肥點,以樹冠為中心30 cm 范圍的附近區域,先將土壤表面枯枝落葉除掉,按照“S”形設置 5 個樣點,在0~20 cm取樣,每個點所取樣的質量充分混合后約為1.0 kg,土樣用塑料袋包裝,去掉礫石、植物殘體及其他雜物,經自然風干,全部過孔徑為2 mm的尼龍篩,研磨成粉,測定pH、有機碳(SOC)、全氮(TN)、全磷(TP)、全鉀(TK),其分析方法詳見文獻[17],如土壤pH用電極電位法;有機碳(SOC)用重鉻酸鉀氧化外加熱法;全氮(TN)用半微量開氏法(流動注射儀);全磷(TP)采用NaOH熔融鉬銻抗顯色紫外分光光度法;全鉀(TK)用NaOH熔融原子吸收法。

1.3 統計分析

采用Excel2007和SPSS16.0軟件對試驗數據進行處理和作圖。林齡間的各養分平均數采用單因素方差分析(one-way ANOVA),用LSD進行差異顯著性多重比較。凋落物養分歸還量=∑[每月凋落物各器官生物量×每月凋落物各器官養分含量][16]。

2 結果與分析

2.1 澳洲堅果園凋落物各器官質量及組成特征

由表2可以看出,澳洲堅果園年凋落物量為4 706.34 kg/hm2。在年總凋落物中,不同凋落物各器官所占比例差異很大,其中葉凋落物量最大,為3 202.48 kg/hm2,占68.05%;其次是果凋落物量,為830.24 kg/hm2,占17.64%;花凋落物量最少,為246.49 kg/hm2,僅占5.23%。

2.2 不同林齡澳洲堅果園凋落物與土壤養分特征

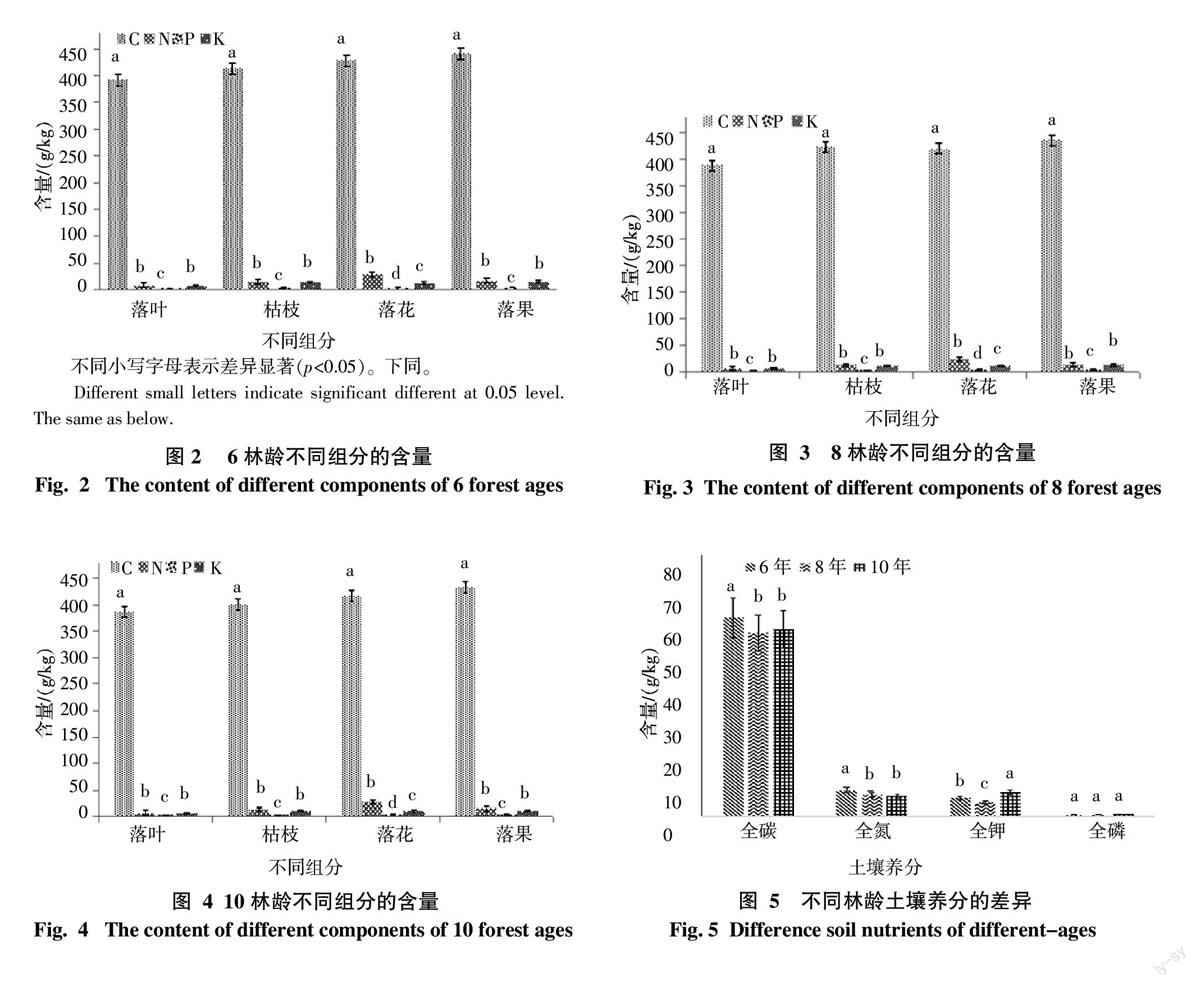

由圖2~圖4可知,不同林齡澳洲堅果凋落物的各器官養分含量呈顯著性差異,碳與氮呈顯著性差異,氮與鉀無顯著性差異(除落花外),兩者與磷呈顯著性差異;均表現為碳>氮>鉀>磷;不同林齡的澳洲堅果園含量表現:凋落物碳為落果>落花>枯枝>落葉,凋落物氮為落花>落果>枯枝>落葉,凋落物磷為落花>落果>枯枝>落葉,凋落物鉀為落果>枯枝>落花>落葉;同器官同養分幾乎為6 a>8 a>10 a。

凋落物量與其養分含量的乘積是凋落物養分歸還量。由表3可知,澳洲堅果園地表凋落物年歸還量中,凋落物碳占年總歸還量的主體,達1 953.55 kg/(hm2·a);其次是凋落物氮歸還量,為72.81 kg/(hm2·a),占凋落物碳的3.72%;凋落物鉀和磷年歸還量更少,分別為50.17 kg/(hm2·a)和5.08 kg/(hm2·a),總體表現為碳>氮>鉀>磷。在年總地表凋落物碳歸還中,不同凋落物組分差異很大,表現為落葉>落果>枯枝>落花,凋落物氮磷鉀年歸還量同樣表現為落葉>落果>枯枝>落花。

土壤表層是凋落物最直接的傳輸途徑,主要以表層土(0~20 cm)探討凋落物與土壤理化性質的關系。由圖5可知,不同林齡的土壤養分基本表現出全碳>全氮>全鉀>全磷,不同林齡間全磷無顯著差異,全鉀差異顯著,表現為10 a>6 a>8 a,全碳和全氮均表現為6 a與8 a、10 a顯著差異,而8 a與10 a無顯著差異;全碳為6 a>10 a>8 a,全氮為6 a>8 a>10 a。

2.3 凋落物與土壤養分的相關性

由表4可知,澳洲堅果凋落物碳與凋落物氮、凋落物磷、凋落物鉀呈顯著正相關,相關系數分別為0.58、0.84、0.87;凋落物氮與凋落物磷呈極顯著正相關,相關系數為0.89;凋落物磷與凋落物鉀呈顯著相關,相關系數為0.68;土壤碳與土壤磷、土壤氮呈極顯著相關,相關系數分別為0.84、0.69;土壤磷與土壤鉀呈極顯著相關,相關系數為0.94。凋落物碳與土壤氮呈負相關,而與土壤磷、土壤鉀呈正相關;凋落物氮與土壤碳氮磷鉀呈負相關;凋落物磷與土壤碳氮磷鉀呈正相關;凋落物鉀與土壤碳、氮呈正相關,與土壤鉀呈負相關。

3 討論與結論

凋落物是森林生態系統內土壤肥力的一個重要來源,其所含營養元素的動態變化影響整個養分庫的平衡[18];本研究結果表明,3個林齡澳洲堅果園平均凋落物量的大小為落葉(3 202.48 kg/hm2)>落果(830.24 kg/hm2)>枯枝(427.13 kg/hm2)>落花(246.49 kg/hm2);平均年凋落物量為4 706.34 kg/hm2,這一結果明顯高于7年生柑橘園凋落物量1 682.48 kg/hm2,這是因為澳洲堅果園是喬木常綠植被系統,柑橘果園是灌木植被系統,喬木與灌木在生物量上存在明顯差異。堅果園凋落物輸入量低于亞熱帶雨林年凋落量7 554.3 kg/hm2等[19]森林生態系統,主要原因是果園每年都進行修剪、清耕,減少了枯落物植被覆蓋度。

凋落物養分年歸還量受林齡、周轉率、溫度、水分等因素影響[20],不同林齡澳洲堅果凋落物營養元素年歸還量隨著林齡的增加而減少,表現為6 a>8 a>10 a,這與葛曉改等[12]研究不同林齡馬尾松凋落物基質質量相反。果園的施肥條件一樣,果樹生長需要的養分卻不一樣,林齡越大的澳洲堅果樹掛果越多,需要更多肥力補充果實生長,凋落物歸還量越少,這也是經濟林與用材林的最大區別。凋落物營養元素的年歸還量均表現為:碳>氮>鉀>磷,這與趙晶等[9]對樟樹人工林的研究結果和邱爾發等[21]對麻竹山地筍的研究相似,分別為碳>氮>鈣>鉀>鎂和氮>磷>鉀,與林波等[22]研究人工云杉林凋落物歸還土壤的營養元素的年歸還總量相反(鎂>鈣>鉀>磷>氮),凋落物中的養分含量大,歸還量就越大。

土壤養分與凋落物的地化循環存在較為復雜的相互關系,本研究與劉文飛等[23]研究杉木土壤養分隨凋落物歸還量的增加而增加相同,安然等[24]研究也得到了相同的結果。不同的土壤養分隨凋落物養分回歸具有差異性,土壤碳和土壤氮均隨凋落物氮的增多而減少,隨凋落物磷和鉀的增多而增加;與趙晶等[9]研究的樟樹人工林凋落物對氮沉降影響相同,施氮處理降低凋落物的C歸還量,減少生態系統生產力和碳貯量。土壤磷隨凋落氮增多而減少,隨凋落物碳和鉀增多而增加;土壤鉀隨凋落物氮和鉀增多而減少,隨凋落物碳和磷增多而增加。凋落物改變土壤養分幅度除了與自身組成、積累、分布特點外,還與土壤生境的作用效應相關[25]。在經濟林管理中,針對果樹需要,合理控制施肥種類,對改良土壤,提高果園產量具有重要作用。總之,就果園來說,注意對凋落物漚肥覆蓋,把大量的凋落物埋入表層土壤,更能促進養分的歸還。

參考文獻

[1] Berg B. Litter decomposition and organic matter turnover in northern forest soils[J]. Forest Ecology and Management, 2000, 133(1/2): 13-22.

[2] 周存宇. 凋落物在森林生態系統中的作用及其研究進展[J]. 湖北農學院學報, 2003, 23(2): 140-145.

[3] Hoorens B, Aerts R, Stroetenga M. Does initial litter chemistry explain litter mixture effects on decomposition[J]. Oecologia, 2003, 137(4): 578-586.

[4] Fife D N, Nambiar E K S, Saur E. Retranslocation of foliar nutrients in evergreen tree species planted in a Mediteerranean environment[J]. Tree Physiology, 2008, 28(2): 187-196.

[5] Mokany K, Raison R J, Prokushkin A S. Critical analysis of root: shoot ratios in terrestrial biomes[J]. Global Change Biology, 2006, 12(1): 84-96.

[6] Milla R, Palacio-Blasco S, Maestro-Matinez M. phosphorus accretion in old leaves of a Mediterranean shrub growing at a phosphorus-rich site[J]. Plant and Soil, 2006, 280(3): 369-372.

[7] Moore T R, Trofymow J W, Prescott C E, et al. Patterns of carbon,nitrogen and phosphorus dynamics in decomposing foliar litter in Canadian forests[J]. Ecosystems, 2006, 9(1): 46-62

[8] 劉文丹, 陶建平, 張騰達,等. 中亞熱帶木本植物各器官凋落物分解特性[J]. 生態學報, 2014, 34(17): 4 850-4 858

[9] 趙 晶, 閆文德, 鄭 威,等. 樟樹人工林凋落物養分含量及歸還量對氮沉降的響應[J]. 生態學報, 2016, 36(2): 350-359.

[10] Mo J M, Zhang W, Zhu W X, et al. Nitrogen addition reduces soil respiration in a mature tropical forest in southern China[J]. Global Change Biology, 2008, 14(2): 403-412.

[11] Cleveland C C, Townsend A R. Nutrient additions to a tropical rain forest drive substantial soil carbon dioxide losses to the atmosphere[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006, 103(27): 10 316-10 321.

[12] 葛曉改, 肖文發, 曾立雄,等. 不同林齡馬尾松凋落物基質質量與土壤養分的關系[J]. 生態學報, 2012, 32(3): 852-862.

[13] 譚秋錦, 宋同清, 彭晚霞,等. 西南峽谷型喀斯特不同生態系統的碳格局[J]. 生態學報, 2014, 34(19): 5 579-5 588.

[14] 梁森苗, 王耀鋒, 劉玉學,等. 我國楊梅主產地土壤養分狀況的分析[J]. 果樹學報, 2015, 32(4): 658-665.

[15] 張桂玲. 秸稈腐熟物覆蓋對板栗園土壤微生物、養分含量和產量的影響[J]. 果樹學報, 2012, 29(6): 1 057-1 062.

[16] 吳志丹, 王義祥, 蔡子堅,等. 翁伯琦柑橘果園凋落物量及凋落葉的分解特征[J]. 生態與農村環境學報, 2010, 26(3): 231-234.

[17] 鮑士旦. 土壤農化分析(第三版)[M]. 北京:中國農業出版社,2000.

[18] Maisto G, De Marco A, Meola A, et al. Nutrient dynamics in litter mixtures of four Mediterranean maquis species decomposing in situ[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2011, 43(3): 520-530.

[19] 方 晰, 田大倫, 項文化,等. 杉木人工林凋落物量及其分解過程中碳的釋放率[J]. 中南林學院學報, 2005, 25(6): 12-16.

[20] Boerner R E J. Foliar nutrient dynamics and nutrient use efficiency of four deciduous tree species in relation to site fertility[J]. Journal of Applied Ecology, 1984, 21(3): 1 029-1 040.

[21] 邱爾發, 陳卓梅, 鄭郁善, 等. 麻竹山地筍用林凋落物發生、分解及養分歸還動態[J]. 應用生態學報, 2005, 16(5): 811-814.

[22] 林 波, 劉 慶, 吳 彥, 等. 西亞高山針葉林凋落物對土壤理化性質的影響[J]. 應用與環境生物學報, 2003, 9(4): 346-351.

[23] 劉文飛, 樊后保, 袁穎紅, 等. 氮沉降對杉木人工林凋落物大量元素歸還量的影響[J]. 水土保持學報, 2011, 25(1): 137-141.

[24] 安 然, 龔吉蕊, 尤 鑫,等. 不同齡級速生楊人工林土壤微生物數量與養分動態變化[J]. 植物生態學報, 2011, 35(4):389-401.

[25] 潘開文, 何 靜, 吳 寧. 森林凋落物對林地微生境的影響[J]. 應用生態學報, 2004, 15(1): 153-158.