基于LMDI分解模型的山東省糧食產量時空差異及影響因素研究

王沖

摘要:山東省是農業大省,其糧食產量對全國的糧食供給有重大影響。本文利用LDMI模型對1996~2012年山東糧食產量的時空特征變化進行分析,并定量分析耕地面積、復種指數、糧食單產、糧作比例等不同因素對糧食總產的影響效果。結果表明,1996~2012年,山東糧食生產總體呈上升態勢,總量由1996年的4707萬噸增至2012年的5355萬噸,利用因素分解法分析發現,糧食總量的增長主要依賴于糧食單產的上升和耕地面積的增加。將1996~2012年分成四個相等的時間段,分析糧食總量變化的驅動因素和影響效果,發現各因素的貢獻值都隨著時間推移出現不同程度下降,糧食產量的增速放緩。通過以上分析,力圖解釋山東省糧食總量變化的驅動因素,為保證糧食生產提供參考和依據。

關鍵詞:糧食產量;因素分解;LMDI模型;山東省

中圖分類號:F326.11 文獻標識號:A 文章編號:1001—4942(2016)03—0169—04

糧食生產是經濟發展的基礎和前提,事關國計民生和社會穩定。山東省是糧食大省,保證其糧食的安全生產具有重要的戰略意義。然而近幾年山東省糧食產量增速放緩,某些地市甚至出現下降,糧食安全生產面臨挑戰。糧食生產總量的直接影響因素主要包括播種面積和單產,其中單產受到耕作水平、氣候條件等影響,山東省依靠作物改良技術,加強作物的各類抗性,單產基本保持穩定;播種面積受到耕地面積、糧作比例和復種指數的影響,隨著工業化和城鎮化的發展,山東省耕地面積日益減少,加之經濟作物的效益比較優勢,糧作比例不斷下降,在復種指數基本恒定的前提下,糧食的播種面積逐年減少。

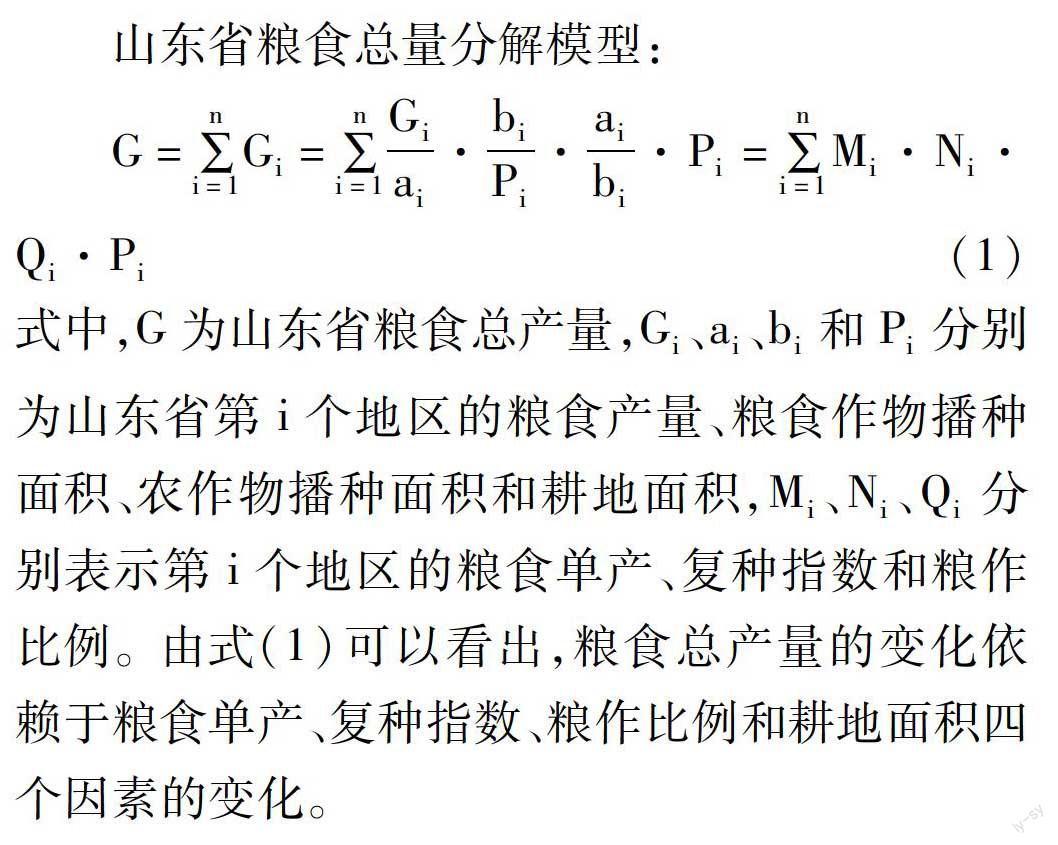

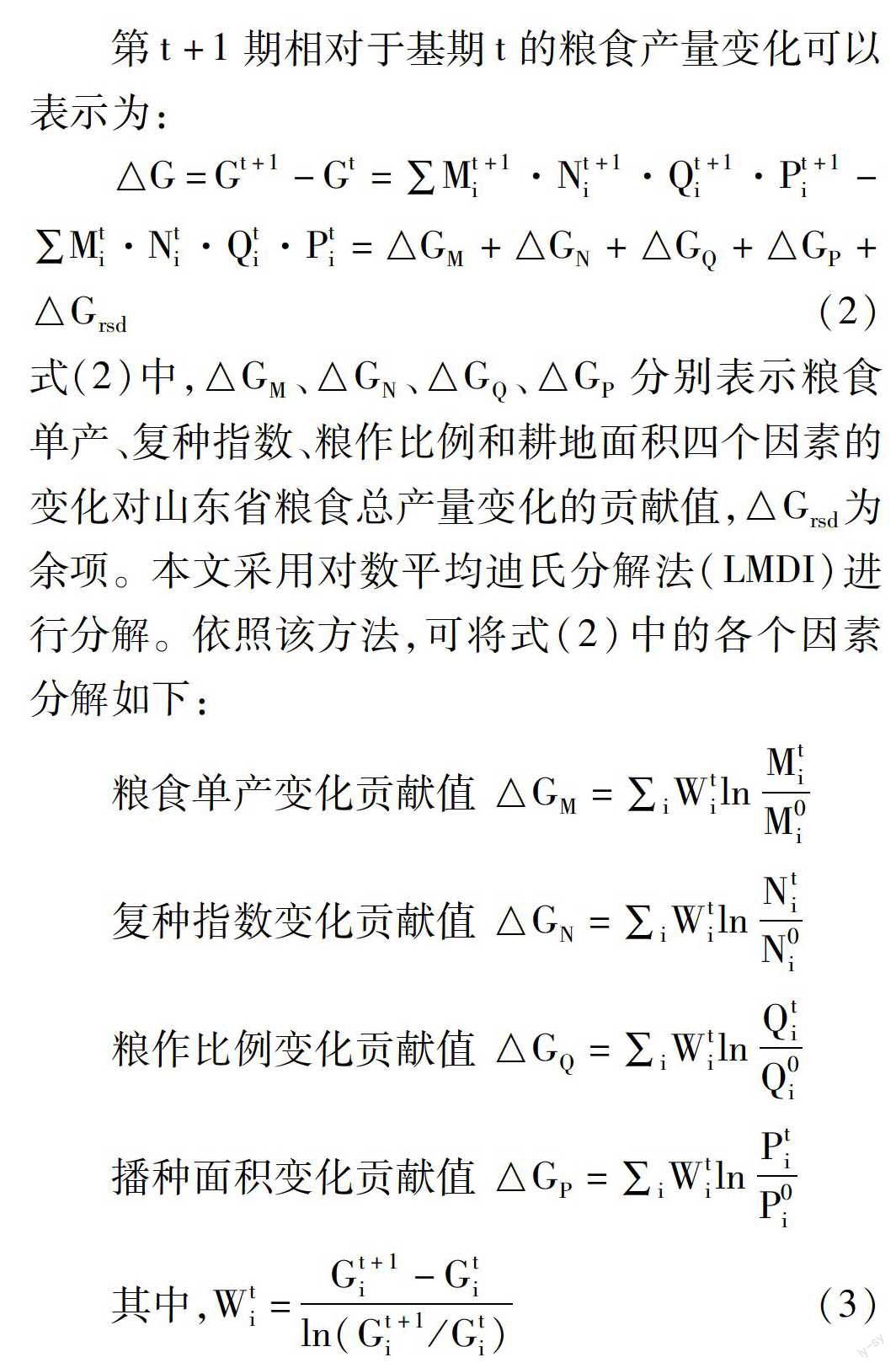

在此背景下,本文從分析山東省的糧食生產情況入手,在掌握山東省糧食生產狀況的基礎上,利用山東省統計年鑒數據并結合LMDI模型,構建糧食生產總量分解模型,把引起糧食總量變化的因素分解為耕地面積、復種指數(即農作物總播種面積與耕地總面積的比值)、糧作比例(即糧食作物播種面積占農作物總播種面積的比例)和糧食單產四個單項,分析各個因素對糧食生產的影響效果,以全面了解山東省糧食生產現狀。

1研究區域概況

山東省農業發達,其農業增加值始終位居全國前列。2014年農作物總播種面積為1104萬公頃,農業總產值為4765.78億元,其中糧食播種面積為744萬公頃,總產量為4597萬噸,總產值達到了1096.23億元。

山東省的農業發展也面臨著許多不利因素:山東省農業開發歷史悠久,土地開發利用程度較高,2013年全省農用地面積為1157萬公頃,占土地總面積的73%,在已利用的農用地中,耕地所占比例達到66%,墾殖率居全國前列,由于人口眾多,山東省人均土地占有量遠低于全國平均水平;高效農業的發展,使得經濟作物不斷推廣,逐漸擠占糧食的種植空間,糧食播種面積難以保障;糧食單產增長潛力有限,隨著經濟迅速增長以及農業科技投入的增加,糧食單產表現穩定,沒有出現大的下降,但也很難出現較大的增加。

與傳統的分解法相比,LMDI分解法最大的優勢是可以消除余項,能夠將研究對象的變動效果完全分解到各個因素。在本模型中,可將山東省糧食總量的變化完全分解到復種指數、糧作比例、糧食單產和耕地面積四個因素,其中耕地面積貢獻值是指在復種指數、糧作比例和糧食單產不變的情況下,僅由于耕地面積變化而引起的糧食總量的變化;同理,復種指數、糧作比例和糧食單產的貢獻值也是分別在其它因素不變的情況下該因素引起的糧食產量的變化。

3山東省糧食總產量時空分析

通過模型計算,得到以下數據(表1)。2012年山東省糧食總量為53 550 719噸,1996年為47 065 873噸,2012年比1996年增長約648萬噸。增長的效果主要來自于糧食單產的上升和耕地面積的增加,兩個因素的總貢獻值約為1169萬噸,而復種指數和糧作比例在這個時間段內是降低的,其貢獻值合計約為-520萬噸。

3.1山東省糧食產量影響因素空間分析

從各地市的總量(表2)來看,有半數糧食總產量出現下降,這些地市主要集中在魯中和魯西地區及東部沿海城市(青島市除外)。

3.1.1糧食單產 受耕地和氣候等自然條件的限制,不同地區的糧食單產不同。1996~2012年,大部分地區的糧食單產呈現出上下波動的狀態,但總趨勢是平穩上升,除了棗莊、濰坊、日照和萊蕪之外,其它地區的糧食單產貢獻值都是正值。

3.1.2復種指數 除了聊城和泰安之外,其它15個地市的復種指數貢獻值均為負值,說明絕大多數地區的復種指數都存在不同程度下降,原因是受到種植結構和氣候的影響。

3.1.3糧作比例 該因素影響的效果變化較大,在1996~2000年和2000~2004年兩個時間段內,各地市的復種指數都是下降的,而2004~2008年,各地市的復種指數貢獻值變為正數,說明糧作比例的變化范圍較大,很容易受到外界因素的影響。從1996~2012年整個時間跨度來看,只有魯西的菏澤、德州、聊城以及中部的淄博幾個糧食生產大市的糧作比例貢獻值是正值,表明這幾個地區在保證糧食種植方面舉措得當,而其它地區在發展設施農業和經濟作物的同時,并沒有有效保證糧食作物的種植比例。

3.1.4耕地面積 總的來看,除了煙臺和濱州之外,其它地區的耕地面積貢獻值都是正值,然而各地的耕地后備資源都非常緊缺,依靠增加耕地面積來促進糧食總量的增長并不是一個可持續的發展方式。

3.2山東省糧食產量影響因素時間分析

圖1顯示糧食單產、復種指數、糧作比例和耕地面積四個因素在不同時間段的貢獻值。1996~2000年全省糧食總量下降,其中糧食單產、糧作比例和耕地面積的效應都是負值。在這個時間段內,糧食單產、糧作比例和耕地面積均下降,只有復種指數上升,但是其上升所產生的效應并不能抵消其它因素下降的效應,因此糧食總量下降。2000~2004年,糧食單產和耕地面積開始上升,但是復種指數和糧作比例依然下降,且下降所產生的效應較大,因此該時間段內糧食生產總量依然下降。2004~2008年,除了復種指數,其它三個因素都是增長的,總效應為正值,糧食總量開始增長。2008~2012年,糧食單產、糧作比例、耕地面積的效應依然為正,但是貢獻值有所下降,所以糧食總量雖然持續上升,但是上升幅度變小。

綜合各個因素的變化趨勢可以發現,四個因素的貢獻值都在2004~2008年度達到較高水平,而在2008~2012年度又都發生下降。糧食單產、糧作比例和耕地面積的貢獻值雖然還是正值,但是影響效果明顯減弱。糧食單產已經達到較高水平,要出現大規模提高并不容易;山東省耕地緊缺,墾殖率較高,后備資源嚴重不足,耕地面積也很難進一步增加;糧作比例的波動較大,近年來由于糧食作物的效益相對較低,若無有效的政策引導,糧作比例貢獻值還會持續下降。結合山東省統計年鑒中各地市2013年的相關數據可得,以上四個因素的貢獻值在2013年度進一步下降,基本符合圖1所反映的趨勢,這表明若沒有合理有效的措施,山東省的糧食產量將面臨嚴峻挑戰。

4結論與討論

本文通過構建LMDI模型,將糧食生產總量的變化情況分解為復種指數、糧食單產、糧作比例和耕地面積四個因素綜合影響的結果。通過對1996~2012年山東糧食總量的因素分解可得,糧食生產總量的增長依賴上述四個因素的變化,但影響效果并不相同。從數據上看,糧食單產和耕地面積的貢獻值是正值,其效果是促進糧食產量增長;復種指數和糧作比例的貢獻值為負數,其效果是減少糧食生產總量。且前兩個因素貢獻值絕對值大于后兩個因素,糧食總量呈增長態勢。

但從長遠來看,山東省的糧食生產狀況不容樂觀。1996~2012整個時間跨度內,耕地面積和糧食單產是促進糧食生產總量增長的主要因素,但山東省土地資源缺乏,僅僅依靠增加耕地面積來增加糧食生產總量,并不能持續發展。而且近年來糧食單產的增幅也逐年下降。隨著時間的推移,以上兩個因素對糧食總產的貢獻值越來越小。糧作比例和復種指數是造成該時間跨度內糧食生產總量減少的因素。1996~2004年,山東省糧作比例持續降低,2004年以后雖然逐漸上升,但并沒有達到1996年的狀態,許多地方的耕地“非糧化”現象非常嚴重,嚴重威脅糧食生產總量。復種指數的變化除了氣候等自然條件以外,一些人為因素,例如撂荒和過度開發造成土壤肥力下降等,都會影響耕地的復種指數。

——山東省濟寧市老年大學之歌