我國大白菜種質資源的研究與利用

王效睦 白靜 謝坤 余華 王棟 段乃彬

摘要:根據我國大白菜種質資源收集與研究特點,可將其分為三個基本階段:①第一次全國農作物種質資源普查至第二次普查為第一階段,這一時期的主要工作是對收集的品種進行整理歸類,對一些基本性狀進行觀察與研究,并初步開始大白菜自交系選育及育種工作;②第二次普查至2000年為第二階段,特點是突出了對種質抗病、品質和產量性狀的鑒定與選育;③2000年至今為第三階段,這一時期在研究范圍上更加注重國外資源的引進與研究,在研究技術和手段上不斷創新,發現和創造出許多優異的新種質。通過50多年的種質資源研究與創新,為大白菜育種和生產提供了重要支撐。本文簡要記述了骨干種質資源,并據存在問題原則性地提出今后種質資源工作的發展強化對策。

關鍵詞:大白菜;種質資源;研究與利用;骨干種質資源;問題分析

中圖分類號:S634.102.4 文獻標識號:A 文章編號:1001—4942(2016)03—0143—07

大白菜屬于十字花科(Cruciferae)蕓薹屬(Brassica),為二年生草本作物。我國是大白菜原產國,栽培歷史悠久,并在長期的栽培中通過自然選擇和種植者培育形成了適應不同地區、不同生態類型的地方品種和大量先期育成的推廣品種,種質資源十分豐富。經過廣大科研人員和種質資源工作者60多年的不懈努力,保存在國家種質長期庫中的大白菜種質資源達到1733份(含重復),其中包括地方品種、育成品種和部分遺傳材料。這些資源的收集、研究和利用,對我國大白菜品種選育及生產發展起到至關重要的作用。

1大白菜種質資源的研究利用

我國大白菜種質資源研究從資源收集、研究手段、研究重點及其利用等方面考察可以分為以下幾個階段。

1.1初期研究利用階段(1953~1980年)

在資源收集保存上,我國從1953~1957年歷時四年在全國范圍內開展了第一次農作物種質資源的征集和科學考察活動,全國征集到大田作物53種,約20萬份資源;蔬菜88種,約1.7萬份種質資源。其中山東作為大白菜種質資源分布的重要省份之一,在第一次農作物種質普查中收集到地方品種400余份。本期工作將當時生產上使用的地方品種基本收集起來,并分散保存在各省的相關研究單位。

對于收集到的資源,各地蔬菜研究單位相繼開展了大白菜品種資源的研究和自交系的選育工作。這一時期大白菜種質資源工作的重點是對收集的品種進行設圃觀察、整理,并對這些品種的生育期、球重、品質及抗病性等方面進行初步研究。各地將收集保存的具有地方特色的優異種質資源,通過提純、選育直接用作雜交育種的親本材料,為我國大白菜雜交育種奠定了堅實基礎。該時期大白菜種質資源的研究與育種同時進行,沒有專職的種質資源研究人員,大白菜的育種工作也在種質資源研究的基礎上發展起來,并于20世紀60年代末逐步育出大白菜一代雜交種。

在品種資源的利用上,1968年青島市農業科學研究所育成青雜早豐(福山包頭×膠白小葉)早熟品種,70年代又育出青雜中豐(福山包頭×中型城陽青)、青雜二號、青雜四號等中晚熟品種;1964~1972年包頭市農業科學研究所育成包雜一號(唐山矮樁×青麻葉),浙江省農業科學院1973年選育出“早黃白×抱頭白”和“城陽青×小青口”一代雜交種,北京市農林科學院育成北京106,山東省農業科學院1975年起先后育成山東一號至山東四號等大白菜雜交種,其抗病性強、適應性廣、產量高。這些雜交種都是充分利用一些獨具特色的地方種質資源育成的。

1.2種質資源的集中鑒定篩選階段(1980~2000年)

這一階段國家加大了對種質資源收集、保存和研究的支持力度。

在種質資源的收集保存上,20世紀70年代末、80年代初在全國范圍內開展了作物品種資源補充征集活動,經過5年努力,找回一批得而復失的品種,挖掘出一批稀有珍貴品種。到2000年底,全國已經入庫(圃)保存的蔬菜種質資源共計30736份,其中大白菜1680份。通過這20年的工作,不僅收集到國內的地方品種,還引進一批國外資源,大白菜種質資源得以進一步豐富。保存條件也得到極大改善,1986年國家種質庫建成,各地收集的資源集中保存于國家種質庫中。中國農業科學院蔬菜花卉研究所建立蔬菜種質中期庫,廣西、河北、湖北、黑龍江等十幾個省(市)農業科學院相繼建成中期庫,保證了種質的長期貯存。

種質資源研究在“六五”開展大白菜抗病育種的基礎上,主要開展了大白菜種質資源的抗病性鑒定與品質的系列研究。中國農業科學院蔬菜花卉研究所等單位,在1986~2000年間對大白菜種質資源的蕪菁花葉病毒、霜霉病、黑腐病的抗病性進行了鑒定。在被鑒定的1 062份大白菜品種中,發現抗TuMV優良種質15份,抗霜霉病優良種質176份,抗黑腐病優良種質100份。山東省農業科學院蔬菜研究所對山東的207份地方資源進行了抗病性鑒定,總體上看山東缺乏抗病毒病和霜霉病的材料;對200份大白菜品種的葉球干物質含量進行了分析,直筒花心品種最高,疊抱最低,合抱介于兩者之間;對初步評出的78份優良品種進一步鑒定,鑒定出李樓中紋、石特一號、福山包頭3個優異資源。“七五”和“八五”期間是大白菜種質資源研究最為活躍的十年,國家、各省市科技部門予以立項并加以支持,使得大白菜種質資源整體研究水平有了很大提升,篩選出一大批抗病、優質資源,在解決育種和生產中的重大病害及提高品質方面發揮了重要作用,產生顯著的社會效益和經濟效益。

在此期間各單位選育出一批知名的品種,如山東選育的山東七號、牛牌19號、豐抗70(1985年)、豐抗78(1991年)、80-7、魯春白一號(1990年)、改良青雜三等,北京選育的小雜56(1988年)、北京新三號(1989年),浙江選育的早熟5號(1989年)等。這些品種在全國范圍內長期占據大白菜生產的主導地位,有幾個品種至今仍是生產上的主栽品種。北京新三號是黃河以北東部地區目前的主栽品種,據統計,北京新三號、京秋3號占北京、河北、遼寧秋大白菜種植面積的40%。豐抗70被譽為國內累計種植面積最大的品種。山東19號早熟、耐熱、耐濕,在湖南、湖北和云貴川地區一直擁有較大的種植面積,據估計,現在每年仍有5×104kg以上的種子用量。改良青雜三在山東半島和淮河以南地區一直廣受歡迎,該品種耐寒性較好,為南方一些地區越冬大白菜的首選品種。早熟5號是大白菜、小白菜兼用品種,在我國南方地區從5月上旬至9月下旬均可播種,現在仍占據著該類型品種的市場主導地位。

1.3生物技術輔助種質研究與創新階段(2000年至今)

在構建大白菜核心種質方面,李國強等對國家蔬菜種質資源中期庫收集保存的1651份大白菜種質按照大白菜分類系統和生態型,將所有種質分為6組,構建起包含248份種質的中國大白菜核心種質。孟淑春等利用6對AFLP引物對89份來源和特性不同的大白菜種質進行親源關系研究,所有材料被分為四大組群。郭晶心等對137份白菜類蔬菜的遺傳多樣性和分類進行了AFLP分子標記研究,并對AFLP數據進行了聚類分析。黃寶勇、劉文等做了大量類似研究。張晗等建立起大白菜高通量SSR標記鑒定體系。這些基礎性工作的完成為大白菜種質資源系統研究奠定了基礎。

在種質創新方面,大白菜雄性不育研究有了很大進展。外源細胞質雄性不育源轉育到大白菜及相關研究取得實質性進展,并育成一批大白菜新的胞質雄性不育系和品種。非常可喜的是天津大學在結球大白菜中發現了新的細胞質雄性不育源,這將為大白菜雄性不育的利用提供新途徑。細胞核雄性不育是國內大白菜育種利用較早的不育材料,近年來大白菜核不育的研究不斷深入,轉育出一些新的不育材料。

大白菜單倍體育種主要集中在大白菜游離小孢子培養方面。經過全國相關科研單位和高校的共同努力,在穩定、高效地獲得純合二倍體的游離小孢子培養體系建立、提高該項技術在大白菜育種中利用的成功率和效率及將其與傳統育種技術有機結合等方面都取得一定進展,并育成部分品種在生產中推廣。

功能基因的標記、定位與克隆方面。在數量性狀的遺傳定位(QTL)上,科研人員進行了蕪菁根腫病抗性主效基因與微效基因的定位、白菜抽薹相關性狀的QTL定位、大白菜抗TuMV-C3、TuMV-C4的QTL定位、大白菜干燒心病性狀的QTL定位等。在質量性狀的分子標記方面,定位了pol-like CMS細胞質雄性不育系的恢復基因BcRfp在A09染色體上約380 kb的范圍內;袁鶴等初步獲得一個與雄性核不育基因位點連鎖的AFLP標記等;張慧等篩選出與恢復基因BrMsf3連鎖的2個標記。在基因克隆方面進行了大白菜BrTILs基因克隆、大白菜雄性不育系RC7育性相關基因克隆、TuMV-Nib基因克隆等方面的研究。雖然這些標記與主基因的遺傳距離還有點遠,在實際應用上還有一定距離,但它為下一步研究工作打下了基礎。

這期間全國育成一批早中晚熟品種,如京秋3號、京秋65號、金秋90、中白62號、牛早秋一號、濰白8號等。此外,還育成一批特殊品質或用途的大白菜新品種,主要有球心葉橘紅色、苗球兼用型等。這一時期育成的品種,經過十幾年的時間在生產上真正成為當家品種的還不多,除特殊品質和用途的品種外,還沒有取代20世紀90年代前后育成的那批品種。

2骨干大白菜種質資源的研究利用

自20世紀50年代中期我國開始大白菜種質資源收集、研究以來,先后篩選、鑒定和選育出一大批優異的種質資源,育成大量雜交種并通過品種審定而在生產中推廣,但影響較大的品種不是太多,育成這些品種的資源也相對集中。這些骨干種質資源支撐著近二三十年來我國大白菜的育種和生產,簡介如下。

2.1福山包頭

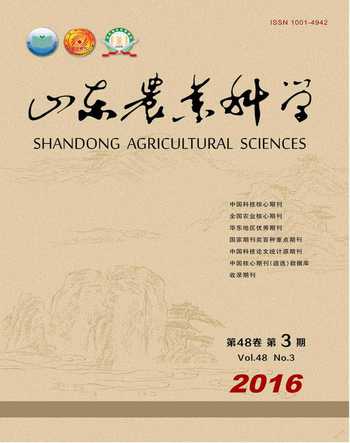

福山包頭屬葉數型品種,葉片數量多,幫薄,商品性好,中晚熟,主要分布于山東半島的沿海縣市,是山東省主要的地方品種之一。葉色深綠,葉面密生茸毛,軟葉率50%~60%。山東省從20世紀60年代初就開始對福山包頭進行選育、提純,用該品種選育出的自交系育成了國內第一個大白菜雜交種青雜早豐,以福山包頭為種質材料先后育出福15-5-16、福77-65、福77-105、福77-107、F91-3-3-1-5-1等幾十個自交系,育成的品種在生產中起到重要作用(圖1)。

以上列出的這些品種多為推廣面積較大且在當時的生產中占主導地位的品種,還有一大批通過審定未列出的品種,如天正秋白1號、金來秋白6號、西白二號、西白五號等。2.2石特一號

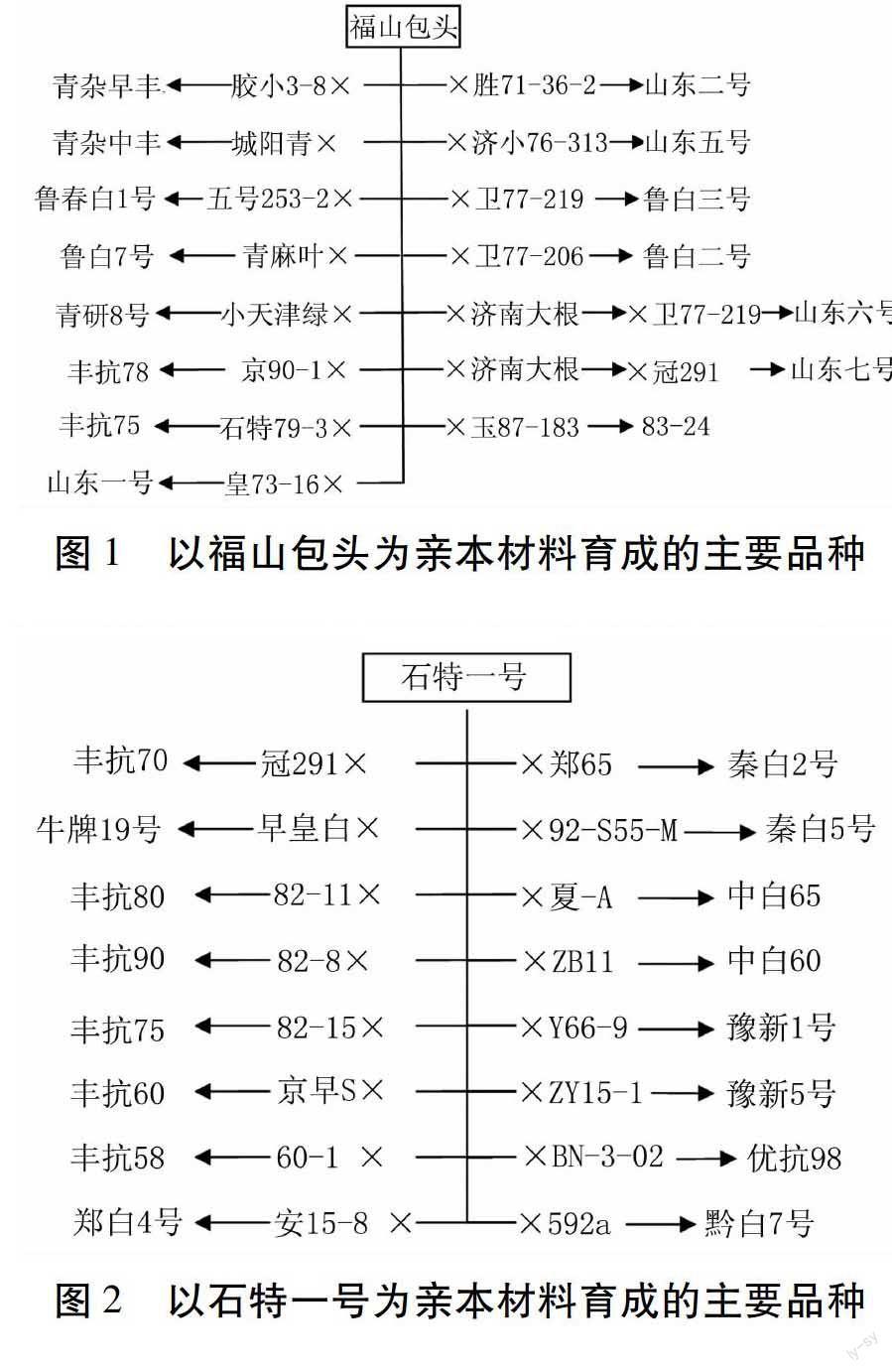

石特一號是河北省的地方品種,外葉深綠,葉柄淺綠色,葉面皺縮,葉球倒圓形、疊抱、包心,單球重2.0~3.5 kg,高抗病毒病、霜霉病,品質好,無不良農藝性狀,可在生產中直接利用或用作親本材料。

以該品種為材料育出79-3等一大批自交系,育成一批知名品種(圖2)。其中豐抗70是20世紀90年代以來全國種植面積最大的品種;牛牌19號自推廣以來,一直維持較大的銷量,目前在湖南、湖北及云、貴、川地區仍有很大銷量。

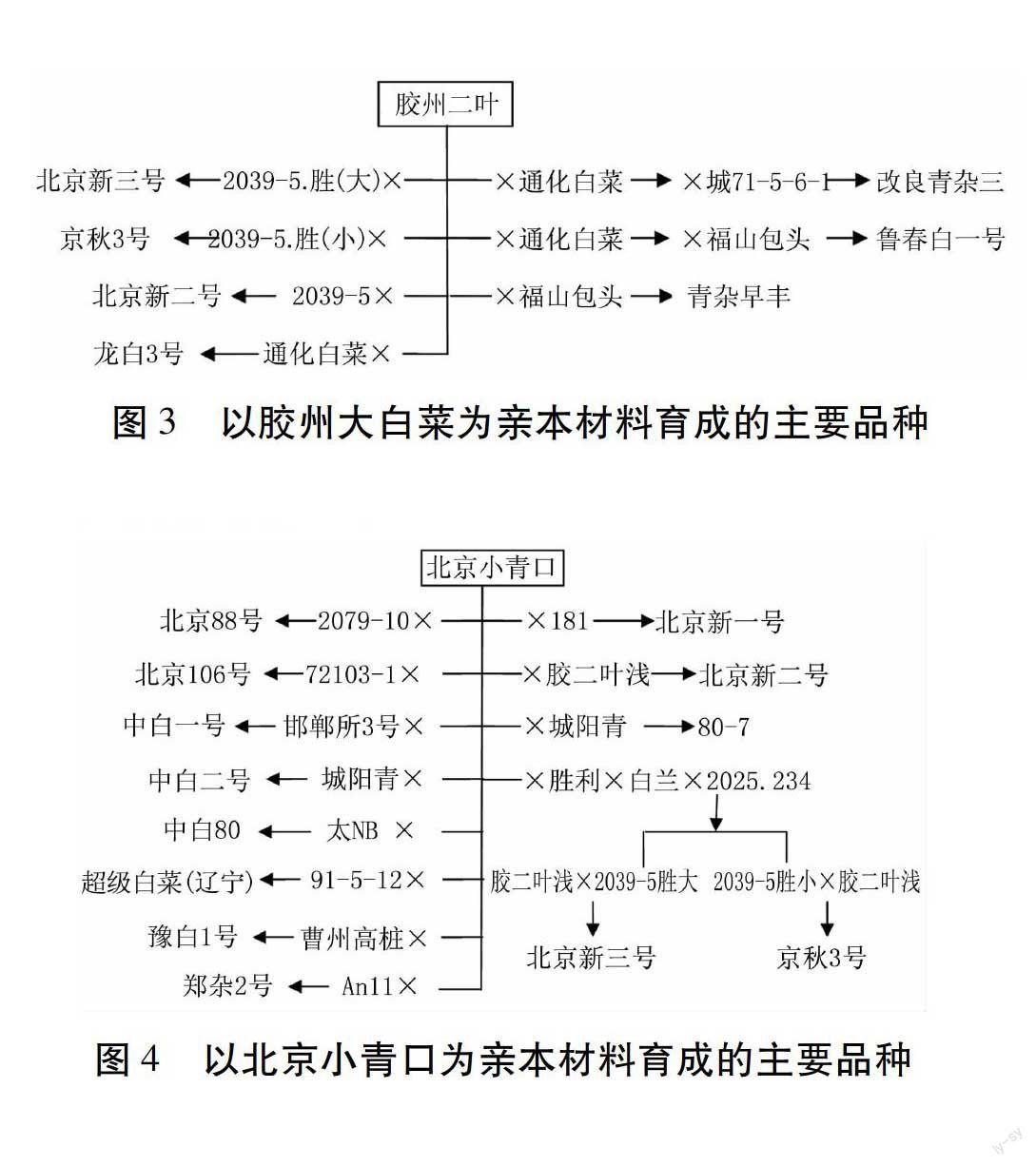

2.3膠州二葉

膠州大白菜是山東省的農家品種,具有棵大、包心緊、球葉潔白、葉幫薄且纖維少等特點。按熟性和球葉大小又可分為膠州大葉、膠州二葉和膠州小葉三個品系(圖3)。

用膠州大白菜作為親本育成的品種還有不少,北京新三號、京秋3號、改良青雜三和魯春白一號等幾個特別知名品種,推廣面積巨大。

2.4北京小青口

北京小青口是國內少有的幾個品質與抗性都較為突出的地方品種資源,國內用該品種為材料育出2039-5、青221、72049(鄭州)等一批優良自交系和品種(圖4)。

2.5其它品種

城陽青是青島城陽的地方品種,用該品種為材料選出的自交系先后育成了青雜中豐、改良青雜三、魯白17號、中白二號、中白四號等系列品種。

青麻葉因其品質好、葉幫薄、纖維少、抗病力強、植株直立適于密植、包心緊、產量高、耐貯運等特點而馳名中外,比較有名的有黑牛城小紋、李樓中紋,用該類品種為材料選出的自交系先后育成津秋78、秋綠75、秋綠60、秋綠55、津白56、太原二青等品種,主要在天津、河北推廣種植,年制種量達到(15~20)×104kg。

冠縣包頭是山東省冠縣的地方品種,屬于疊抱類型,以其為材料選育出優良自交系冠291。用該自交系育成豐抗70、魯白一號、魯白六號、山東三號、山東四號、山東六號等系列品種,在生產中推廣面積巨大。

早皇白為廣東省潮安縣地方品種,具有較廣泛的地區適應性,其最大特點是早熟、耐熱,先后被引種到全國各地及日本等,作為早熟、耐熱資源,在國內推廣的早熟、耐熱品種中許多都含有它的血統,如六十早、牛牌19號、秋珍白六號、魯白14號及一大批夏播品種和快菜類型品種。

除此以外,還有許多品種在我國的大白菜生產和育種中起到重要作用,如河北的玉田包尖、正定包頭,山東的濟南大根、唐王小根、衛固包頭,河南的安陽包頭、鄭州包頭,北京的抱頭青、翻心黃,東北地區的二牛心、興城大矬、河頭早、沈陽快菜等。

2.6國外資源的利用

建國后就開始引進大白菜資源,早期引進的日本勝利白菜,作為小型白菜的種質材料,山東省農業科學院從中選育出自交系勝71-36-2,用其育成山東二號大白菜;北京農林科學院利用勝利白菜與北京小青口雜交選育出自交系2039-5勝大和2039-5勝小,用它先后育成北京新三號和京秋3號;浙江省農業科學院利用從美國引進的白菜資源育成早熟五號。近十幾年來,我國圍繞小型白菜、黃心白菜、抗根腫病白菜等引進了一批品種,在育種和生產中發揮出重要作用。

3大白菜種質資源研究存在的問題及對策

經過種質資源研究人員和育種工作者60多年的努力,大白菜種質資源研究和利用取得的成績有目共睹,它為我國大白菜生產的發展起到支撐和保障作用。但是,大白菜種質資源的研究仍然存在一些問題,需要在今后的研究中加以改進和努力。

3.1大白菜種質資源的研究廣度不夠

我國的大白菜種質資源十分豐富,如何充分利用這些資源是一個重大課題,通過20世紀50年代中期和80年代初的兩次種質資源普查和之后(特別是90年代前后)開展的大白菜種質資源研究工作,選育出大批優良自交系和雜交種,在生產中起到重要作用。

但是也應該看到,這些生產用種的種質來源不夠豐富,主要集中在十幾份資源上。這些資源成為國內主要自交系來源的原因是多方面的,首先是資源本身具有獨特的品質和抗性優勢,其次就是其原產地區域所在科研單位的科技人員熟悉它,選育環境和條件更適合原產地的品種使其最先得到開發和利用。如中國農業科學院和北京市農林科學院對北京小青口、北京抱頭青、翻心黃等品種的利用最早,出的品種也多;青島市農業科學研究所對福山包頭、膠州大白菜、城陽青等的利用最早,并最早育出了大白菜雜交種;山東省農業科學院對濟南小根、大根、福山包頭、冠縣包頭、衛固包頭等的利用最早,先后育出一批知名品種。此后,其他育種單位開始引用、研究這些材料。應該說,國內的優秀大白菜資源不僅限于現在利用的這些,而是大部分資源目前我們還沒有研究透,更沒有很好地去利用。

骨干自交系越突出、越集中,生產中品種的遺傳基礎就越狹窄,我國雖然有著十分豐富的大白菜種質資源,但品種的遺傳多樣性問題仍然非常突出。

3.2大白菜種質資源的創新力度不夠

在大白菜種質資源創新的方式上,還是以傳統的雜交、自交選育方式為主,雖說近十幾年分子生物學有了突飛猛進的發展,但直接用于種質創新的主要是在異源不育細胞質的利用、游離小孢子的離體培養和多倍體育種等方面。在基因挖掘利用上,從事該項研究的人員較多,但還沒有真正發現具體有效的基因,緊密相關片斷與性狀基因的遺傳距離也偏遠;數量性狀的遺傳定位(QTL)工作也僅局限于研究方面,真正作為輔助育種的手段還有艱巨的工作要做。

新型種質的選育,除在部分特殊品質和用途的材料、某些病害的抗性材料上有一定進展外,其它方面的創新力度還不夠,沒有新的突出的材料出現,這也是目前生產上推廣面積最大的一些品種仍是2000年以前育成的原因之一。

3.3過分注重大白菜種質資源的收集保存

由于受到人力、物力等條件的影響,大白菜種質資源工作在一段時期內主要是以收集、保存為主,并且過分注重保存的數量,致使庫藏中出現重復收藏和同物異名、異物同名現象,為以后的研究、利用增加了不必要的工作。從2015年開始,第三次全國性的農作物種質普查工作逐步在各省展開,大白菜由于受商品雜交種推廣的影響,常規的地方品種在生產中已很少見到,鑒于大白菜種質資源的現狀,下步的種質資源的收集工作應以引進為主,嚴控新收集資源的入庫條件。

我國大白菜種質資源工作的重點應由收集和保存逐步轉向研究和利用,我們不能僅從保存數量上定位一個國家在種質資源上的優勢,而應放在如何深入研究與利用這些資源上。在大白菜種質資源的研究上,首先要建立起全國性的大白菜種質資源保護、研究平臺,加強大白菜種質的系統性研究,實現公益性研究單位的研究成果共享;其次是在盡可能的情況下,將大白菜種質資源的繁育、鑒定和研究于其原產地進行,以便其原有性狀的展現;三是加大生物技術在大白菜種質資源研究中的應用,用常規遺傳學與現代生物技術相結合的方法,在大量的資源中發掘新的高產、優質、抗病蟲、抗逆材料或者其它優異基因,并對其進行克隆和利用。