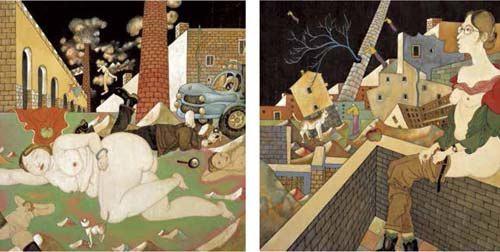

城市經驗

李孝萱

其實一個人不管如何超脫、如何想擺脫來自社會現實的困擾,恐怕事實上都不勝其擾。 “現實”無所不在,無論如何也要左右你的一切。我們每天都是這樣反反復復,在一種有形無形的光源投射下留住暗影,這個暗影就是社會。我們相撞在哪里,就立刻在哪里產生陣痛。

因此,我的心和我的興趣,最終留在了“城市心象”的表達上。在這以前我畫過鄉村、鹽廠等題材,而在我手下呈現的鄉村與農民形象,大都停在一種小情調中,畫中的人物至多也僅局限在市郊的味道上,總有某種矯飾之感。那種深厚的鄉土味、滄桑苦澀勁兒,怎么也表現不出來,鹽場雖然是伴隨我生長的地方,經常得以體會到鹽工的生活,但它總好像隔著一層東西,觸摸不著自己的心,所以這種興趣也未持續多久。同樣,類似傳統題材的人物、山水、花烏也畫了許多,無非都是出于對傳統的文化認同。使自己逃避現實,在寥寂中體驗生命,去獲得某種愉悅和超脫,這與我的當下處境和心境,所歷所感,所思所求,仿佛又有些格格不入。

我生活在天津這樣一個特殊的城市背景下,每當我走在大街小巷,融入川流不息的人群,就常常心迷神亂,那是一種強大的刺激,我幾乎找不到更準確的語言來描述它,總是在情不自禁中把自己全部串聯在整個都市人心的跳動中。

但我確信,人不管持什么方式去表達自己的情感,只要叩問自己的心,當這顆心真的能夠說話的時候,它也就決定了自己的選擇和命運。不管是憂傷,還是痛苦,哪怕是自討苦吃,或者被人指責、謾罵,都會無所顧忌,義無反顧地走下去。唯此人們才得到靈魂拯救的快感,畫家才可能超越個人命運和經驗的訴說,才能真正賦予表現以形而上的意義。

沉潛在現代人日趨衰落的內心,最復雜的情感和人格分裂當中。經歷了一次次靈魂漂泊后,終于又回到了這樣特殊的市井空間。一切都超乎了自己的想象,伴隨著現代工業文明給人帶來的困惑:信息爆炸、城市污染、城市犯罪,城市失業、交通事故等等。還有那觸目所及的鱗次櫛比的高樓大廈,被汽車和人群塞滿的街道以及光怪陸離的眾生相,都是現代文明的怪物,給我的心理造成了最大的恐懼,不禁使我陷入了對都市生活既“介入”又“逃避”這一無法調和的矛盾沖突中。面對都市到處彌漫著的喧囂和紛亂、迷茫和誘惑,我總是想走出囹國,但又根本不能擺脫深處的生活環境。我所有的一切都發生在城市中,少年的不幸、命運的坎坷,尤其是曾經親歷了吞噬幾十萬人口的大自然暴虐一一唐山大地震。一次死里逃生后的數次死而復生的靈魂,使我的心猝然變得異常細膩起來。我到任何時候都忘不了這場災難中人類的處境和創傷,它給我少年的心靈上刻下了深深的痕跡,它讓我過早地感受了這樣一個道理:人類只有在巨大的恐懼與災難面前才真正能夠找到通往心靈的大道。可一旦恐懼和災難過后,人的本性最致命、最可惡、最卑劣的一面又會重現。這可能也構成了人性荒誕的一面,人類是否能夠超越自身的狹隘,而使自己的胸懷更大一些,真正走向光明,這仿佛是了無希望!目睹和經歷著愛與恨、善與惡、生與死,讓我深切地感受到了生命中存在著無論如何也無法調和的荒謬感。在我的心靈深處布滿了如藤一樣的觸角,每根觸角都向外面的世界伸張著它的毛孔,來自外界的一絲變化都會投射到我敏感的神經上,都會從某個角度引起我心理的顫動。都市畸形人生的一種“心象”引發了我表現上深刻的批判與諷刺。我帶著憂傷的激情在圖畫中傾訴,以拯救那些靈魂,提醒他們對都市異化一面的警覺,同時也警告自己。

于是,那些偽裝的面具揭開了,表面的堂堂正正、一本正經被撕碎了,呈現在人們眼前的是一些不安的靈魂,一種極端的心態,以及被這種心態所浸染過的世界。即使主觀上的拒斥,都無助于改變我內心的狂熱、孤憤、悲涼!它與周圍的冷漠、虛偽、丑陋、怪誕、滑稽交織在一起,賦予我表現的沖動。

所以,按一般審美的程化標準看我的畫,無疑是一種錯位。在我創作的過程中有這樣一條線索,還是比較清晰的,從開始以客觀寫實手法表現農村生活,表現鹽工,到以象征主義手法表現大地震,最后在傳統的筆墨語言與現實人生之間打通了一個渠道,從扭曲了漂亮的臉蛋到把規矩的道具挪錯了位。概括起來,是從循規蹈矩的研究技術與技巧、建立技術與經驗,到探尋和肯定個人情感的表露方式,最終是破壞舊有的經驗和語言習慣,才獲得了一種新的情感表達秩序。想來這些都是與我飽受磨難的經歷和天生敏感富于幻想的氣質分不開的。也就是說,我以現代都市、以現實人生作為表現主題,無疑是最為適合。