近20年海南島土壤有機碳時空變異

呂麗平 王登峰 魏志遠 漆智平 唐樹梅

摘 要 為探明海南土壤有機碳變化規律,以海南島表層土壤有機碳為研究對象,在收集調查相關歷史資料的基礎上,采集土壤樣品并測定其土壤有機碳含量,利用ArcGIS空間分析模塊,分析1980s~2000s海南土壤有機碳時空變異特征并探討其主要影響因素。結果表明,1980s和2000s海南表層土壤有機碳含量變幅為2.90~93.74 g/kg和0.25~44.67 g/kg,表層土壤有機碳含量總體呈下降趨勢,全島平均下降了5.86 g/kg。按土壤有機碳等級劃分標準,1980s時期海南土壤有機碳主要分布在3、4級,而在2000s期間主要分布在4、5級,表明海南土壤有機碳含量低的分布面積逐漸增大,而高含量的土壤分布面積在減小。在海南特殊的氣候條件下,降水量和溫度顯著影響土壤有機碳含量;土壤有機碳的空間變異性主要受降水量和土壤初始有機碳含量及土地利用方式的影響;再加上人為活動頻繁,加劇了土壤有機碳含量的下降。為了海南農業生產的可持續發展,遏止海南土壤有機碳含量進一步降低,大力提倡秸稈還田,增施有機肥,采用保護性耕作措施是海南省土地使用管理的當務之急。

關鍵詞 土壤有機碳;時空變異;影響因子

中圖分類號 S153 文獻標識碼 A

The Spatial and Temporal Variability of SOC in

Hainan Island Over the Past 20 Years

Lü Liping1,2, WANG Dengfeng3, WEI Zhiyuan3, QI Zhiping3, TANG Shumei2*

1 Sinochem Fertilizer Co., Ltd. Fujian Branch, Xiamen, Fujian 361011, China

2 College of Agronomy, Hainan University, Haikou, Hainan 570228, China

3 Tropical Crops Genetic Resources Institute, CATAS, Danzhou, Hainan 571737, China

Abstract The objective of this study was to investigate the variation of the surface soil organic carbon which as the research object in Hainan. On the base of the historical data and investigations, we collected samples and measured SOC to investigate the temporal and Sspatial variability of SOC in Hainan in 1980s-2000s and explored the main factors by using ArcGIS Spatial Analysis Module. The results showed that SOC in 1980s and 2000s ranged from 2.90 to 93.74 g/kg and 0.25 to 44.67 g/kg respectively which was a downward trend and the average decrease was 5.86 g/kg. According to the SOC grade standard, the SOC in 1980s distributed mostly in the third and four grade, while in 2000s the SOC was concentrated in the grade 4 and 5. It showed that the distribution area of low levels of SOC was increasing gradually, and the area of high levels was reducing. With the special climatic conditions in Hainan, rainfall and temperature significantly affect SOC content; spatial variability of SOC was mainly affected by precipitation and initial SOC content and the impact of land use patterns; coupled with frequent human activities increased the decline in SOC content. For the sustainable development of agricultural production in Hainan we must make some measures to stop SOC decreasing by increasing strongly straw return, organic fertilizer and taking conservation of land-use management.

Key words Soil organic carbon; Spatial and temporal variability; Impact factor

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2016.02.020

土壤有機碳是土壤肥力和土壤質量評價的重要指標,是自然界中碳儲存的重要形式之一。全球陸地土壤有機碳總量是大氣圈碳總量的2倍,在全球碳循環中起著重要的作用,其微小的變化就可能影響全球碳循環平衡。工業革命至今,大氣CO2濃度由280 ppmv上升至396.80 ppmv[1],其中所增加量的10%來自于土地利用方式的改變所導致的碳排放,是大氣CO2主要人為因素來源[2]。最新研究發現熱帶地區土壤的碳周轉與全球氣候變化密切相關[3]。熱帶地區土壤有機碳儲量對溫度上升的敏感性和大氣中CO2每年增長量對熱帶地區溫度異常性的敏感性呈極顯著的正相關性[4]。

海南島地處熱帶,在高溫、強降雨、強蒸發及人類活動不斷加劇的背景下,海南土壤有機碳庫易于發生變化,這不僅影響了土壤肥力及作物的產量,而且還對區域氣候帶來影響。目前,有關海南土壤有機碳含量空間分布特征的研究已有較多報道[5-7],但針對海南土壤有機碳時空變化趨勢及其影響因子的研究報道較少。因此,本研究利用海南第二次土壤普查資料及近期海南土壤調研資料分析海南土壤有機碳變化趨勢,解析海南土壤有機碳變化的主要影響因子,并提出應對海南土壤有機碳變化的建議,為穩定和增加海南土壤碳庫提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

海南島地處E108°37′~111°03′,N18°10′~20°10′,有3個地級市,14個縣,陸地面積為3.54萬km2,其中農田面積約為41萬hm2[8],占陸地面積的11.59%。山地和丘陵占39%,臺地和階地占50%,平原占11%。山地主要分布在島中部偏南地區、山地中散布著丘陵性盆地;臺地和階地主要分布于山地丘陵周圍;平原為環島濱海平原。中部為山區、四周沿海平原,總體呈山地、丘陵、臺地和沿海平原三級環狀地貌。海南島具有熱帶海洋氣候特征,全年暖熱,雨量充沛,干濕季節明顯,熱帶風暴和臺風頻繁。

1.2 方法

1.2.1 樣品采集和資料收集 通過近年環島實地取樣,共采集435個土樣,作為2000s樣點;同時調查收集海南農田作物輪作模式、施肥、灌溉等土地使用管理措施相關資料;歷史資料是指第二次土壤普查海南各縣市土壤普查報告,共選取314個土樣數據作為1980s樣點;同時收集海南統計年鑒、氣象水文資料、農業耕作歷史資料等。

1.2.2 分析方法 兩個時期的土壤有機碳含量均采用重鉻酸鉀氧化-外加熱法(油浴法)測定。

1.3 數據處理與分析

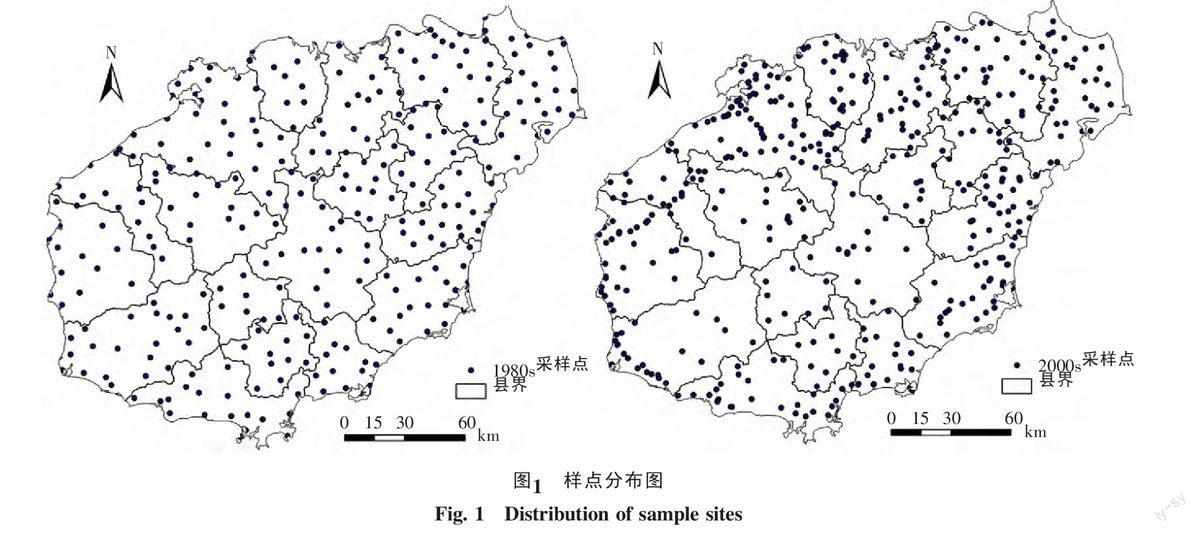

實驗基礎數據采用Excel 2007處理分析。由于第二次土壤普查采樣點缺少經緯度數據,利用ArcGIS軟件,參考前人的研究方法[9],結合近期采樣點繪制兩個時期采樣點位圖(圖1),建立1980s、2000s海南土壤空間屬性數據庫。

在構建兩時段土壤空間屬性數據庫基礎上,采用ArcGIS空間分析模塊進行空間插值,繪制兩時期海南土壤有機碳的空間分布圖,借助于空間分析工具的柵格計算器計算獲取兩時期土壤有機碳含量分布差異。

2 結果與分析

2.1 1980s期間海南表層土壤有機碳含量分布

1980s期間海南表層土壤有機碳含量空間分布如圖2所示,在第二次土壤普查期間,海南島表層土壤有機碳含量變幅為2.90~93.74 g/kg,平均有機碳含量為13.00g/kg。其中有機碳含量為8.00~12.00 g/kg的區域約占海南島陸地面積(35 400 km2)的76.0%;較高的有機碳含量(>16.00 g/kg)主要分布在海南島北部(海口市)和中部地區(白沙、瓊中、屯昌),面積約為6 609.2 km2(18.67%);土壤有機碳含量較低(<6.00 g/kg)的土壤主要分布在文昌市南部區域及東方沿海地區,面積約為626.6 km2(1.77%)。土壤有機碳含量為12.00~16.00 g/kg的土壤面積約為15 144.1 km2,約占全島陸地面積的42.78%。由此可見,海南土壤有機碳分布表現為以白沙、瓊中、屯昌為相對高值中心向沿海地區遞減,即整體表現為海南島中部區域的有機碳值高于沿海區域。1980s期間海南表層土壤有機碳含量主要分布于海南島中部的山脈地區和北部的火山巖地區,其他沿海地區碳含量則相對較低。

2.2 2000s期間海南表層土壤有機碳含量分布

與1980s相比,2000s海南表層土壤有機碳含量發生較大變化(圖3)。2000s期間海南島表層土壤有機碳含量變幅為0.25~44.67 g/kg,平均有機碳含量為7.14 g/kg。較高有機碳含量(8.00~12.00 g/kg)區域主要集中在海口、澄邁、儋州、五指山與陵水、三亞交界處等地區,分布面積約為4 115.86 km2(占陸地面積的11.63%);有機碳含量小于4.00 g/kg主要分布在西部地區和沿海一帶,分布面積約8 885.40 km2(占陸地面積的25.10%),其他地區的有機碳含量處于中間水平。海南島整體有機碳分布表現中部高于沿海地區,北部區域有機碳高于南部區域。

2.3 兩時段海南表層土壤有機碳含量變化

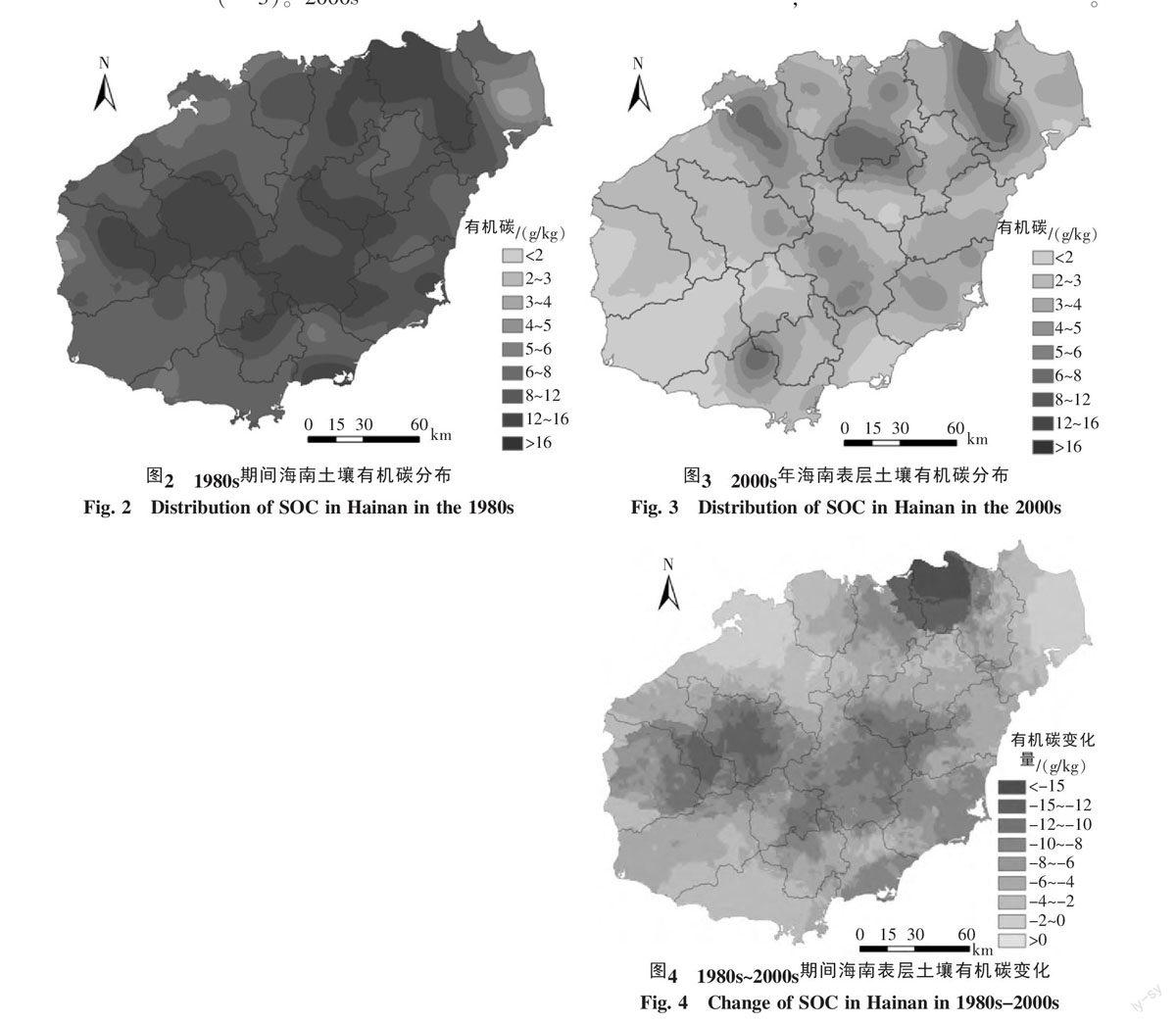

近20年來,海南表層土壤有機碳總體呈降低趨勢(圖4),土壤有機碳含量平均降低5.86 g/kg。區內土壤有機碳含量變化空間分布不均。有機碳小幅增加(>0 g/kg)的區域僅出現在儋州娥曼鎮、蘭訓鎮等地區和文昌南部小塊區域,但增加幅度較小。有機碳最大變化量(>15 g/kg)出現在海口、臨高火山巖地區,有機碳減少量在10~15 g/kg范圍內的區域集中在中部高海拔地區(白沙、瓊中、五指山)延伸到陵水和萬寧、樂東沿海區域。綜上,不同區域的土壤有機碳變化幅度不同。在1980s~2000s年期間里,海南表層土壤有機碳變化表現為海口部分區域及中部地區的變化較大,且變化量逐漸向四周沿海區域遞減。

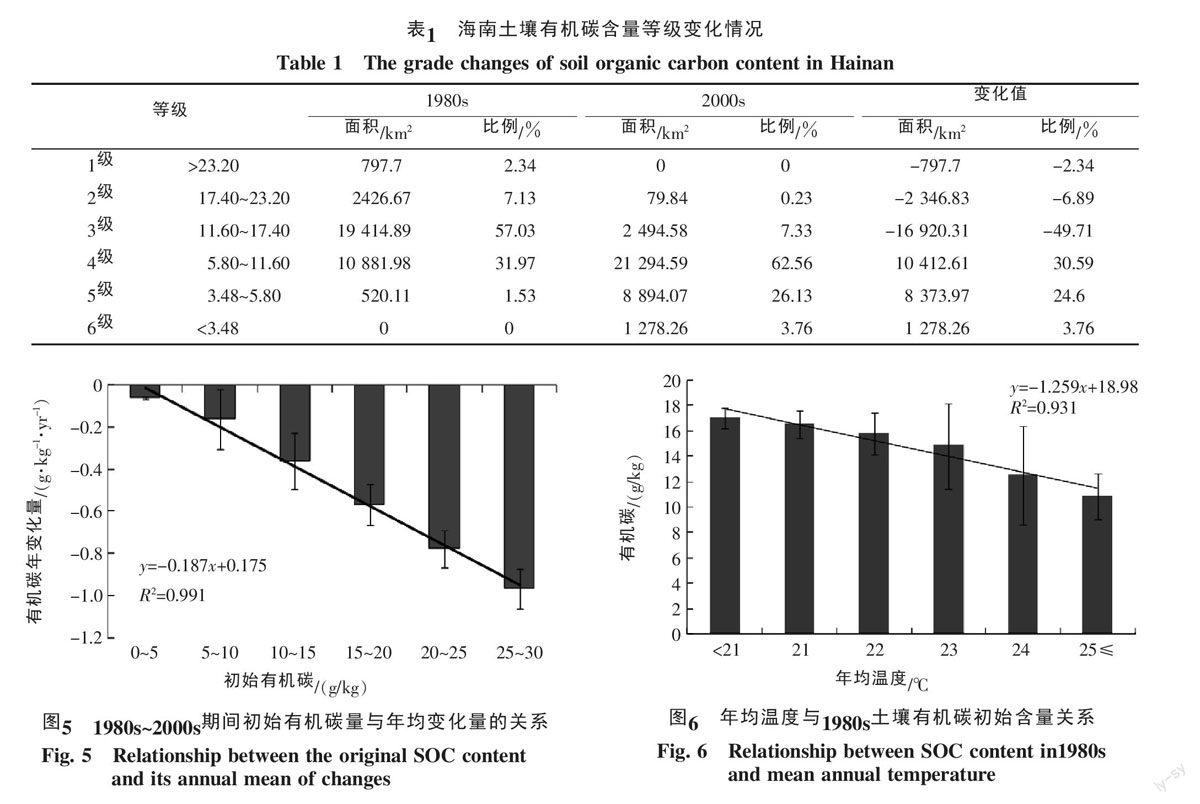

土壤有機碳劃分等級標準是根據土壤有機質各等級相對應含量乘以0.58換算而得。根據標準將1980s、2000s兩個時期海南土壤有機碳含量劃分等級并計算等級所占的面積比見表1。可知,1980s期間海南土壤有機碳3級分布面積最廣,約為19 414.89 km2,所占面積比為57.03%;其次是4級,占全島面積的31.97%;面積最小的是5級,僅占總面積的1.53%;6級沒有分布。各等級分布面積大小順序依次為3級>4級>2級>1級>5級>6級。2000s期間海南土壤有機碳含量等級集中分布在4、5級;其中分布面積最大為4級,約為21 294.59 km2,面積比為62.56%;1級幾乎沒有分布,此時6級有分布,但所占面積較小。2000s期間各等級面積大小順序依次為4級>5級>3級>6級>2級>1級。

兩個時期,海南土壤有機碳含量等級變化的具體情況是:4、5、6級面積均有所增加,其中4級增加的最大;而1、2、3級面積均有不同程度的減少,其中3級減小面積最廣,減小幅度為49.71%。各等級變化程度依次為3級>4級>5級>2級>6級>1級。從土壤有機碳含量等級變化可以看出,在1980s~2000s期間海南土壤有機碳下降程度較大。

2.4 海南農田土壤變化速率

擬合1980s時期海南農田土壤有機碳含量與近20年土壤有機碳年均變化量(g·kg-1·yr-1)二者關系(圖5),結果表明土壤有機碳含量的年均變化量與其初始值呈負相關,與前人研究結果一致[10-12]。可見,農田土壤有機碳初始含量越高,有機碳分解越快,損失就越大。

2.5 外界因素對土壤有機碳時空變異的影響

2.5.1 溫度對土壤有機碳時空變異的影響 不同年均溫度區域土壤有機碳含量存在差異,如圖6所示,年均溫大于25 ℃地區有機碳含量顯著低于年均溫≤22 ℃地區的,與年均溫為23~25 ℃地區的差異不顯著。可見,土壤有機碳含量與年均溫度呈負相關,表明土壤經過長期的風化作用所積累的有機碳量與當地溫度關系密切。由圖7可以看出,年均溫大于25 ℃地區有機碳變化量顯著低于年均溫≤22 ℃地區的,與年均溫為23~25 ℃地區的差異不顯著。

2.5.2 降水量對土壤有機碳時空變異的影響 不同年均降水量區域土壤有機碳含量存在差異(圖8),年均降水量大于2 400 mm的區域土壤有機碳含量顯著高于年均降水量小于1 800 mm的地區,年均降水量大于2 200 mm的區域土壤有機碳含量顯著高于年均降水量小于1 200 mm的地區,與其他年降水量范圍地區的差異不顯著。

不同年均降水量對土壤有機碳變化的影響與其對碳初始含量的影響相似(圖9),即年均降水量大于2 400 mm的區域有機碳變化量顯著高于年均降水量小于1 800 mm的地區,年均降水量大于2 200 mm的區域有機碳變化量顯著高于年均降水量小于1 200 mm的地區,與其他年降水量范圍地區的差異不顯著。表明在海南地區隨著年均降水量的升高,土壤有機碳變化量增大,即碳變化和年均降水量的關系整體表現為正相關關系。但是年均降水量處于中等范圍時(1 800~2 200 mm),有機碳變化量波動較大。

2.5.3 土地利用方式的改變對土壤有機碳時空變異的影響 在1980s~2000s期間,各市縣的稻田和旱地土壤有機碳含量都有不同程度的下降(圖10),其中海口和東方地區稻田土壤有機碳下降最多,下降幅度超過50%,儋州的稻田有機碳下降最小;但儋州旱地土壤有機碳下降幅度最大,為26.09%,東方的次之,三亞的最小。各縣市的園地也有不同程度的變化,其中東方地區的園地有機碳下降最為明顯,下降幅度為37.89%,其次為儋州的,三亞園地土壤有機碳反而增加了。

各市縣不同土地利用方式土壤有機碳含量均表現為園地>稻田>旱地(圖10),根據調查資料,分析1980s~2000s期間海南土地利用方式變化情況(圖11)。在20年間里,海南土地利用方式發生一定的變化,水田面積減少了0.62%,林地面積減少了2.08%,草地面積減少了4.34%,旱地面積增加了5.25%。所減少的水田面積主要是山地田轉變為旱地,部分被改利用為建設用地;所減少的林地主要是疏林、灌木林、園地轉變為旱地耕作;減少的草地也主要是轉變為旱地和建設用地[8]。

2.5.4 施用化學肥料對土壤有機碳時空變異的影響

由圖12可知,海南總施肥量整體趨勢表現為逐年增加,由1989年的12.0×104 t到2010年的117.50×104 t,是1989年的近10倍。可見近20年海南農業施用化肥量增加速度之快。

圖13為近20年海南各種單質化肥和復合肥施用量趨勢圖。氮肥、磷肥、鉀肥及復合肥施用量呈逐年上升趨勢,但是各種肥料增長率有一定的差異。1989~1998年間,氮磷鉀肥施用量增長趨勢較緩慢,復合肥施用量增長趨勢較快。2000~2010年各種肥料施用量都呈現快速增長趨勢,特別是2000~2007年,增長速度較快,2007年后增長速度較為平穩,但復合肥的施用量增長速度極快,甚至超過了氮磷鉀肥。

通過氮磷鉀的單質肥料施用比例可以側面反映農業生產中肥料施用是否合理。1989年氮磷鉀肥料施用比例為1 ∶ 0.23 ∶ 0.15,10年后的比例為1 ∶ 0.33 ∶ 0.26,而至2007年時施用比例為1 ∶ 0.78 ∶ 0.44。在1990s初,海南農業生產偏施氮肥,之后不平衡的氮磷鉀施用比例稍有好轉。近20年里海南農業化肥施用量呈快速增長趨勢,而土壤有機碳含量卻呈下降趨勢,表明農業施用化肥量與有機碳的變化有一定的關系。

3 討論與結論

土壤經過長期的風化作用所積累的有機碳量與當地溫度及降水量密切相關[13-14]。土壤有機碳變化量和年均降水量呈正相關,這與楊紅飛等[15]研究降水變化對草地土壤有機碳影響結果相似;降水的變化會影響土壤含水量,改變土壤呼吸速率,進而影響土壤有機碳變化量。土壤有機碳變化量與年均溫度呈負相關性,與前人研究結果不一致[16],一般認為有機質的分解是隨著溫度的升高而加快的,但也有研究表明有機質的分解對溫度的響應成相反趨勢[11],表明兩者關系比較復雜,可能受其他因素的影響[14]。在海南年均溫高的地區,其碳的減少量較小,年均溫較低的地區其碳的減少量較高。但是海南常年高溫且晝夜溫差大,整個島內年均溫度差異不大。結合土壤有機碳變化速率與土壤有機碳初始含量的關系可知,當土壤有機碳含量較低時,其變化速率也較低。海南年均溫度較高的區域其土壤有機碳含量較低,該區域土壤有機碳變化速率低。可見海南年均溫度較高的區域土壤有機碳變化較小主要是因為土壤有機碳初始含量較少,表明溫度不是海南土壤有機碳空間變化分布差異的主要影響因子。

土地利用方式的改變加劇了海南土壤有機碳的變化,與孔雨光、李家永的研究結果相似[17-18]。不同土地利用方式,土壤各粒徑團聚體的百分含量不同,而大團聚體對土壤有機碳具有一定的富集和保護作用[17],改變土地利用方式總體上會導致土壤碳的釋放[14],縱觀海南這20多年間土地利用情況可知,海南農業進入快速發展時期,土地的大量開墾改變了土壤的物理結構,加快了土壤有機質的礦化作用,降低了土壤有機質儲量[18]。

長期施用化肥也是海南土壤有機碳變化的因子之一。長期施用單質化肥的比例不合理或單施用化肥,對土壤的有機碳含量及穩定性產生一定的影響作用[19]。長期單施用化肥,土壤有機碳含量及活性有機碳含量均會有所降低[20-21]。Ji Y J[22]研究了施用氮肥對土壤有機碳和土壤結構性質的影響,結果表明過量施用氮肥后導致土壤根系微生物減少,從而對土壤的結構造成負面的影響。

本研究只基于1980s、2000s兩個時期的土壤、氣候數據,關于溫度、降雨量和土地利用方式、施用化肥之間協同作用對土壤有機碳含量影響的研究仍未清楚,今后應加強土壤有機碳動態檢測,進一步研究土壤有機碳變化規律。

綜上所述,在海南特殊的氣候條件下,降水量和溫度顯著影響土壤有機碳含量;土壤有機碳的空間變異性主要受降水量和土壤初始有機碳含量及土地利用方式的影響;再加上人為活動頻繁,加劇了土壤有機碳含量的下降。為了海南農業生產的可持續發展,遏止海南土壤有機碳的下降趨勢,大力提倡秸稈還田,增施有機肥,已經刻不容緩,采用保護性耕作措施是海南省土地使用管理的當務之急。

參考文獻

[1] NOAA national climatic data center, state of the climate: Global analysis for March 2013, published online April 2013[OL]. https://www.co2.earth/, 2013-04-08.

[2] Le Quéré C, Raupach M R, Canadell J G, et al. Trends in the sources and sinks of carbon dioxide[J]. Nature Geoscience, 2009, 2: 831-836.

[3] James T. Randerson climate science: Global warming and tropical carbon[J]. Nature, 2013, 494: 319-341.

[4] Cox P M, Pearson D. Sensitivity of tropical carbon to climate change constrained by carbon dioxide variability[J]. Nature, 2013, 494: 340-345.

[5] 張古成, 傅楊榮, 何玉生, 等. 海南島土壤有機碳空間分布特征及儲量[J]. 熱帶地理, 2011, 31(6): 554-558.

[6] 呂成文, 崔淑卿, 趙 來. 基于HNSOTER的海南島土壤有機碳儲量及空間分布特征分析[J]. 應用生態報, 2006, 17(6): 1 014-1 018.

[7] 方 圓. 海南省土壤有機碳時空變異[D]. 海口: 海南大學, 2012.

[8] 海南統計局. 海南統計年鑒2011[M]. 北京: 中國統計出版社, 2011:234.

[9] 張冬明, 張永發, 吳鵬飛, 等. 海南島土壤養分質量綜合評價[J]. 熱帶作物學報, 2009, 30(9): 1 286-1 290.

[10] 于嚴嚴, 郭正堂, 吳海斌. 1980~2000年中國耕作土壤有機碳的動態變化[J]. 海洋地質與第四紀地質, 2006(6): 123-130.

[11] 梁 二. 近40年中國農業土壤碳匯源時空格局變化初探[D]. 北京: 中國農業科學院, 2007.

[12] 程先富, 史學止, 于東升, 等. 江西興國縣農田土壤固碳潛力20a變化研究[J]. 應用與環境生物學報, 2007, 13(1): 37-40.

[13] 郭廣芬, 張稱意, 徐 影. 氣候變化對陸地生態系統土壤有機碳儲量變化的影響[J]. 生態學雜志, 2006(4): 435-442.

[14] 周 濤, 史培軍, 王紹強. 氣候變化及人類活動對中國土壤有機碳儲量的影響[J]. 地理學報, 2003(5): 727-734.

[15] 楊紅飛, 穆少杰, 李建龍. 氣候變化對草地生態系統土壤有機碳儲量的影響[J]. 草業科學, 2012(3): 392-400.

[16] 夏國芳, 張 雷, 魏 湜, 等. 溫度與土壤水分對有機碳分解速率的影響[J]. 中國生態農業學報, 2007(4): 57-59.

[17] 孔雨光 , 張金池, 張東海, 等. 土地利用變化對土壤及團聚體結合有機碳的影響[J]. 中南林業科技大學學報, 2009(2): 39-44.

[18] 李家永, 袁小華. 紅壤丘陵區不同土地利用方式下有機碳儲量的比較研究[J]. 資源科學, 2001(5): 73-76.

[19] 解麗娟. 長期施肥下我國典型農田土壤有機碳與全氮分布特征[D]. 北京: 中國農業科學院, 2011.

[20] 王 峰. 不同施肥模式對柑橘果園土壤有機碳穩定性的影響[D]. 福州: 福建農林大學, 2010.

[21] 張 瑞, 張貴龍, 姬艷艷, 等. 不同施肥措施對土壤活性有機碳的影響[J]. 環境科學, 2013, 34(1): 277-282.

[22] Jung J Y(M Sc). Nitrogen fertilization impacts on soil organic carbon and structural properties under switchgrass[D]. Ohio: The Ohio State University, 2010.