黃河三角洲棉花機械化生產技術應用效果分析

張曉潔 張桂芝 陳傳強 李浩 王志偉 蔣帆

摘要:從土壤耕整、精量播種、田間管理、脫葉催熟、機械收獲等方面闡述了棉花全程機械化生產技術,并結合黃河三角洲棉區生產實際進行了應用效果分析。結果表明:土壤深松能夠促進棉花生長發育、提高產量;精量播種、田間管理和籽棉收獲全程機械化,在不降低棉花產量的前提下能夠節省勞動力投入70%以上,節本增效顯著。全程機械化生產技術是我國棉花生產發展的必然趨勢,需要多學科多領域密切合作、共同推動才可實現大力推廣與進步。

關鍵詞:棉花;機械化生產技術;黃河三角洲

中圖分類號:S562.048

文獻標識號:A 文章編號:1001-4942(2016)02-0064-04

棉花是山東省的主要經濟作物,面積和產量僅次于新疆。近幾年,由于棉花價格下降、成本上升,加之機械化程度低,棉花面積呈現連續下滑態勢,2015年山東省植棉面積不到40×104h㎡。黃河三角洲土壤瘠薄、地下水位高,植棉效益明顯高于糧食作物,是濱海鹽堿地宜棉區域。相對于山東其它棉區而言,黃河三角洲棉區土地資源豐富、棉田集約面積大、規模化程度高,具備實施棉花生產全程機械化的基本條件。新疆建設兵團實施棉花全程機械化技術十幾年來,植棉成本下降、田間用工減少、植棉效益增加,為黃河流域實現棉花機械化生產提供了豐富的經驗

經過近十年的努力,山東棉花播種、化防調控以及肥水運用等機械化生產技術已相當成熟,棉花生長管理輕簡化也在大規模應用,只是人工采收籽棉仍是棉花生產成本最高的環節。隨著國家及山東省政府對棉花收獲機械化支持力度的逐步加強,黃河三角洲棉區機采棉發展迅速,東營、濱州等棉區至2015年適合機采的棉花面積達1.33×104h㎡,為棉花機械化生產打下良好基礎。本研究以棉花生產高產優質、省工高效為目標,結合黃河三角洲棉區機采棉推廣應用實際,分析棉花全程機械化生產技術的應用效果,以期為山東省乃至黃河流域推廣機采棉生產提供技術支撐。

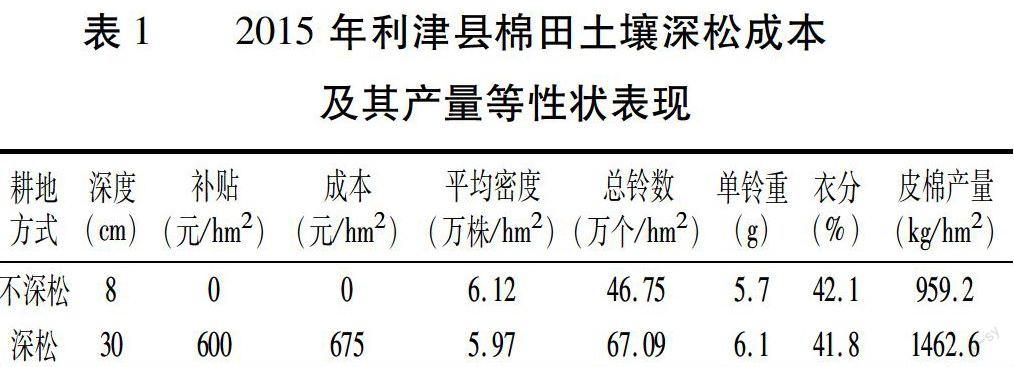

1 土壤深松能促進棉花生長提高產量

棉田整地造墑是棉花生產的基本措施,對棉花生長發育具有重要作用。有些棉田長期不深耕或深松致使犁底層堅硬,造成棉花根系下扎困難和抗逆、抗倒、抗旱能力差,對棉花產量影響較大。深松是當前棉花生產應用較多的土壤耕整措施,于冬前在前茬作物收獲后進行,深度為25~30cm,可起到疏松土壤、透氣蓄水、減少病害、促進根系生長發育的作用,深松前要用殘膜回收機清理棉田殘留地膜(殘膜不易降解,在土壤中可殘留200年以上;播前20d進行灌水造墑,以旋耕機、聯合整地機等進行耙耢平地,并于旋地前施足基肥(約占棉花全生育期需肥量的60%),為棉花全苗壯苗、增產提效打好基礎。

近年利津縣春喜合作社推廣深松(冬前深松、播前旋耙)技術取得明顯的增產增收效果。2015年8月下旬利津遭遇大雨,因深松大大增強棉田排水能力,深松棉田幾無積水,而其它棉田積水達7d,對棉花產量影響很大。另外,國家給予土壤深松農機補貼為600元/h㎡,農民僅需補添深松費用75元/h㎡即可獲得較為可觀的收益。如表1田間調查結果顯示,土壤深松后棉花根系下扎深、植株發育健壯,單鈴重、單位面積鈴數顯著高于不深松地塊,深松棉田皮棉產量平均增加50%以上。

2 聯合式機械化精量播種節本增收效果明顯

棉花聯合式機械化精量播種技術(簡稱聯合式機械精播)就是利用棉花播種聯合作業機,集開溝、施肥、噴施除草劑、精量播種、覆土、鎮壓、覆膜等多項作業一次性完成的播種方法,播種均勻一致、深淺均等,可為苗全苗壯創造良好的生長環境。選擇適合機采的棉花品種,要求果枝短、始果枝節位高、株型緊湊、抗病抗倒伏、開花結鈴集中、吐絮暢且含絮力好、纖維品質優、對脫葉劑敏感、適合機械化作業,要求種子純度95%以上、凈度98%以上、發芽率90%以上、含水量小于11%。其它技術要求:種子播量22.5~15.0kg/h㎡,保證出苗密度10.0萬株/h㎡;種植要有一定規模,摘錠式采棉機要求地塊長度300m以上、面積10h㎡以上、76cm等行距種植,所以播種時要將聯合式精量播種機播幅調整為適合棉花機采模式。

2013~2014年黃河三角洲棉區的東營、濱州均采用聯合式機械精播技術,種子播量降低、勞動力成本投入減少、播種效率大大提高、產量有所增加(表2)。該技術減免了人工施基肥、噴灑除草劑、覆膜等工序,并且出苗后按照預設密度只放苗不再間苗定苗,僅播種、出苗環節就節省人工投入70%以上。

3 棉花田間管理全程機械化

傳統植棉管理過程中要多次整枝(包括去營養枝、抹贅芽、去節間葉枝、打頂等),治蟲、防病、化控以及追肥等均靠人工完成,耗費大量人力工時。黃河三角洲棉區已形成機械代替人工、簡化整枝或不整枝、聯防治蟲、化控調節、機械采收的生產模式,這些現代輕簡化植棉措施的推廣取得了顯著效果。

黃河三角洲棉田生產管理基本實現了機械化作業,植棉密度由過去的4.50萬~6.00萬株/h㎡提高到7.50萬~8.25萬株/h㎡,出苗后人工放苗補土提升至人工放苗機械扶苗機補孔覆土;治蟲防病采取合作社制大型高地隙聯合化防機統一防治,調控植株生長結合聯合化防進行(一般從棉花現蕾后5~10d開始,掌握“少量多次、逐漸加量”的原則,噴施縮節胺用量一般是初次使用為4.5~7.5g/h㎡,盛蕾期和初花期15.0~30.0g/h㎡,7月中旬打頂后重控可加大到52.5g/h㎡);傳統打頂均是人工完成,現代植棉技術可用觸感式棉花打頂機進行作業;苗期機械中耕可以保持地面無雜草、土壤不板結、表土疏松,盛蕾初花期中耕結合施肥、揭膜、除草、培土,用鋤鏟式中耕施肥機械一并進行,即可減少行間作業對棉花植株的損傷,也能節省人工投入。據統計,完全機械化棉花田間管理可節約人工投入70%。

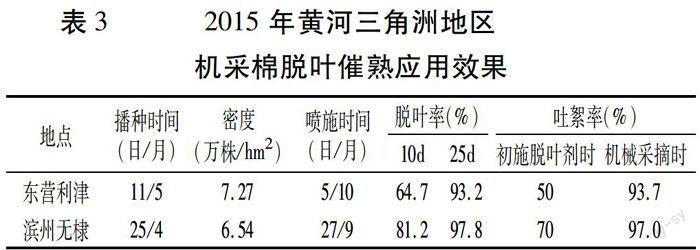

4 棉花化學脫葉催熟技術與應用

化學脫葉催熟技術是棉花機械化采收的關鍵配套技術,是指在棉花生育后期應用人工合成的化合物促進葉片脫落和棉鈴開裂。不同的脫葉劑和催熟劑發揮最佳活性所要求的環境條件不同。由于棉花脫葉后通風透光增強,脫葉劑的使用也促進了棉鈴成熟,因此在棉花實際生產中常常采用復配型或混用型的脫葉催熟劑,同時二者復配和混用也可以降低用量、節約成本。

在黃河三角洲棉區化學脫葉催熟時間應以上部棉桃發育40d以上、田間吐絮率達到40%~60%時為最佳施藥期(多在9月25日~10月5日);要求施藥后Sd日均氣溫≥18℃且相對穩定;施藥種類要求脫葉性能好、溫度敏感性低、價格適中,山東棉區試驗以噻苯隆(thidiazuron)和乙烯利混用效果較好,一般施藥比例為50%噻苯隆可濕性粉劑300~450g/h㎡和40%乙烯利水劑2.25~3.0L/h㎡混合施用。2015年東營利津縣、濱州無棣縣的機采棉生產試驗,以K836為供試品種,均種植3.33h㎡,采用50%噻苯隆可濕性粉劑450g/h㎡+40%乙烯利水劑2.25L/h㎡進行棉花脫葉催熟,10月下旬采用約翰迪爾摘錠式5行采棉機進行采收,效果良好,脫葉率均超過90%(表3),采凈率均達到采棉機作業性能指標。

5 棉花收獲機械與采摘效果

棉花機械化采收要求棉田具備一定的種植規模和適宜機采的種植模式,即農機農藝技術配套。現在山東機采棉生產主要集中在黃河三角洲棉區,采棉機械主要是水平摘錠式采棉機,來自于美國約翰·迪爾(DOES MOINES)、凱斯(CASE IH)以及新疆石河子貴航農機裝備公司,復指桿式(統收式)采棉機僅用于小面積試驗。摘錠式采棉機在美國、澳大利亞、以色列等發達國家已普遍使用,機采技術已相當發達。目前我國大規模應用的采棉機多以國外引進的為主,自主研制的摘錠式或統收式采棉機也有應用,但采凈率、工作效率等指標有待于進一步提高。我國規定的棉花收獲機械采棉作業性能指標要達到:采凈率≥93%、籽棉含雜率≤11%、撞落棉率≤2.5%、籽棉含水增加值≤3%。

黃河三角洲地區應用的水平摘錠式采棉機主要分為3行、4行、5行、6行類型,從東營、濱州近三年的棉花機采示范看,適合山東的采棉機械是自走式摘錠式采棉機。但是不同類型摘錠式采棉機的田間作業及對棉纖維的損傷效果有著明顯的差異,凱斯自走式摘錠采棉機的田間采凈率要高于迪爾和貴航的機械,但采收后籽棉的含雜率也明顯高于其它類型,因此在棉花加工過程中籽清和皮清對棉花纖維品質受損傷程度也高。貴航采棉機采購價格顯著低于進口,但作業性能和采棉效率有待于進一步提高。

6 小結

棉花全程機械化生產技術涉及到品種選育、栽培農藝、植保化調、脫葉催熟、機械采摘、信息控制以及工廠化清理等,為多學科的技術集成,該技術在國外一些植棉發達國家已十分成熟,在我國新疆棉區也已較大規模的應用。根據黃河三角洲棉區特殊的氣候生態條件和種植模式,借鑒國外和新疆成熟的棉花機械化生產技術經驗,在棉花輕簡化生產的基礎上形成了適于黃河三角洲地區的棉花全程機械化生產技術體系,即棉花播種已由傳統的施基肥、播種、除草、覆膜等分體式操作提升到了聯合一體式作業,由大播量用種改進為精量播種并且只放苗不再間定苗;田間管理也由傳統的精細管理簡化至只打頂不再整枝,棉花打頂機械也正在推廣示范中,化防、調控、施肥、中耕等田間作業均已實現機械化聯合操作;棉花機械化采收技術也日漸成熟,機采面積增加迅速。棉花田間用工大大減少,已由傳統用工375個/h㎡減少到了90個/h㎡,黃河三角洲地區棉花生產機械化程度大幅提高。

實踐證明,推廣棉花全程機械化生產技術是棉花生產發展的根本出路,發展機采棉也是我國棉花生產的必然趨勢。目前機采棉相對于人工采收還存在著購機成本高、采凈率低、籽棉含雜率高、纖維品質下降、售棉價格低等問題,與棉花機采相配套的籽棉清理加工工藝也需相應提升,與機械化生產密切相關的農業裝備水平也需進一步提高和完善,這就為全面實現棉花全程機械化生產提出了新的研究課題和方向,切實需要農機、農藝、生物化學、棉紡加工等技術人員密切合作,共同促進農機、農藝技術高度融合,為山東乃至我國棉花實現全程機械化生產做出貢獻。