兩種生物質炭對果園酸化土壤改良效果的研究

張瑞清 楊劍超 孫曉 趙玲玲 孫燕霞 徐維華 姜中武

摘要:膠東地區果園土壤酸化比較嚴重,且pH值有逐年下降趨勢,對于已經酸化的土壤必須采取一定措施加以改良。生物質炭作為一種功能材料在農業上的應用日益受到關注,但生物質炭對果園土壤的改良效果研究報道還不多見,尤其利用果樹修剪枝條炭化物(果木炭)改良果園酸化土壤的研究尚未見報道。本試驗采取室內培養的方法,研究了兩種生物質原料——果樹修剪枝條(果木)和稻殼及其炭化物——果木炭和稻殼炭不同劑量添加對果園酸化土壤pH值和交換性酸(氫、鋁)含量的影響。結果表明,在60天的培養周期內,添加果木和稻殼兩種生物質原料后,土壤pH值分別提高了0.17和0.11個單位,與對照差異顯著;添加果木炭和稻殼炭的土壤pH值隨生物質炭添加量的增大而上升明顯,至培養結束,果木炭1%、3%、5%劑量處理土壤pH值分別提高0.10、0.36、0.76個單位,稻殼炭相應處理分別提高0.15、0.26、0.64個單位,各處理與對照差異顯著;極低劑量(0.5%)生物質炭處理對土壤pH值影響不大,與對照差異不顯著。果園酸化土壤加入兩種生物質原料及其炭化物培養后,均不同程度地降低了土壤交換性酸(氫、鋁)總量,且生物質炭添加量越大降低幅度越大,至培養結束,果木炭0.5%、l%、3%、5%劑量處理土壤交換性酸分別降低了0.26、0.58、0.86、1.24cmol(+)·kg-1,稻殼炭相應處理分別降低了0.38、0.83、1.31、1.84 cmol(+)·kg-1,除果木炭極低劑量(0.5%)處理外,其他處理與對照差異顯著。添加果木和稻殼兩種生物質原料處理土壤交換性酸總量分別降低了0.94、0.70cmol(+)·kg-1,與對照差異顯著。

關鍵詞:生物質炭;果園土壤;酸化;改良;pH值;交換性酸

中圖分類號:S156

文獻標識號:A 文章編號:1001-4942(2016)02-0074-06

近年來的調查研究表明,膠東地區蘋果園土壤呈強酸性,平均pH值處于4.5~5.5水平,個別地區果園土壤呈極強酸性,pH值甚至低于4.5,并且有逐年下降的趨勢。果園土壤酸化加劇,導致果園生產力逐年下降、病害頻發、果實風味和品質下降。因此,從根本上改善土壤環境、培肥地力是保證蘋果高產、優質、可持續發展的當務之急。

土壤酸化是指土壤中氫離子增加引起土壤pH值下降、鹽基飽和度降低的過程。在這一過程中,土壤溶液中的H+不斷取代土壤膠體表面吸附的鹽基離子,致使H+飽和度不斷增加,當鋁硅酸鹽黏粒礦物表面吸附的H+超過一定限度時,它們的晶體結構就會遭到破壞,Al3+脫離八面體品格的束縛變成活性Al3+,一部分被吸附在帶負電荷的黏粒表面,另一部分轉變為交換性Al3+,Al3+通過水解可產生相當數量的游離H+,使土壤進一步酸化。土壤酸化是一個持續不斷的緩慢的自然過程,但人為的影響使得這一過程大大加速。對已經發生酸化的土壤,必須采取一些措施來改良,目前主要有兩種改良方法,一是運用化學改良劑進行改良,另一種是采取一定的生物措施來達到改良的效果。

生物質炭作為一種功能材料在農業上的應用日益受到關注,其對酸化土壤的改良及研究進展悉見報道。生物質炭是生物質在無氧或限氧條件下熱解得到的一種細粒度、多孔性碳質材料,其獨特的理化性質使其在酸化土壤改良方面潛力巨大。在蘋果產區,蘋果樹每年修剪和老齡果園重茬改造等會產生大量廢棄果樹枝條,若將這些廢棄有機物制備成生物質炭以后還園再利用,一方面為果園大量堆積的廢棄枝條提供一條固碳減排、就地利用的環保出路,另一方面為改善果園土壤酸化現狀、提高地力開創新途徑。

本研究通過室內培養試驗,分析添加不同種類生物質(蘋果枝條和稻殼)及其炭化物(蘋果枝條炭和稻殼炭)對蘋果園酸化土壤pH值和交換性酸的影響,旨在為農業新型有機廢棄物(果樹修剪枝條)資源化還園再利用、酸化土壤改良、固碳減排,以及倡導環保、可持續發展的新型果園管理模式提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 供試土壤和生物質炭性質

供試土壤取自山東省棲霞市寺口鎮酸化果園,采樣時間為2015年5月20日,采樣深度為0~20cm土層,砂質壤土,土壤風干后過2mm篩備用。生物質原料蘋果枝條取自2014年冬季修剪蘋果樹枝條(簡稱“果木”,以下同),稻殼通過網絡購買,果木和稻殼經80℃烘干后粉碎,過2mm篩備用。供試土壤和生物質原料的化學性質如表1。

蘋果枝條炭(簡稱“果木炭”,以下同)和稻殼炭利用作物秸稈專用炭化爐(山東龍口凱祥有限公司自主研發)在缺氧條件下350℃炭化2h制備。

1.2 試驗方法

試驗共設10個處理(表2),生物質原料添加量為1%,生物質炭添加量設0.5%、1%、3%和5%四個梯度。稱取600g風干土(過2mm篩)放人塑料杯中,按處理比例加入生物質原料或生物炭,充分混合均勻后用去離子水將土壤含水量調節至土壤田間持水量的70%,蓋好塑料蓋,在蓋頂中間留一個小孔,以便氣體交換并減少水分損失。然后將塑料杯置于25℃恒溫培養箱中培養,每隔3天稱重1次補充水分,以保持土壤含水量恒定。在培養開始后的第2、4、7、11、17、25、40、60天取新鮮土樣80g左右,風干過1mm篩供測定。每個處理重復3次,并設空白原土作為對照。

土壤pH值按照土:水=1∶2.5、復合電極法測定,交換性酸(氫、鋁)用1.0mol·L-1氯化鉀溶液淋洗,堿滴定法測定。

試驗數據分析和圖表制作采用SPSS19.0和Microsoft Excel 2010軟件。各處理之間的顯著性差異采用單因素方差分析法,差異顯著性水平為P<0.05。

2 結果與分析

2.1 兩種生物質原料及其炭化物對酸化土壤pH值的影響

在60天的培養過程中,對照(CK)和添加兩種生物質原料處理(G和D)土壤pH值均表現出一致的階段性變化(圖1),培養前25天土壤pH值緩慢增加,由開始的4.04~4.05增加到4.30~4.47;之后pH值趨于穩定直到60天培養結束。培養結束后,添加果木(G)和稻殼(D)的土壤pH值分別升高了0.17、0.11個單位,且與對照(CK)差異顯著,但兩種生物質原料處理之間差異不顯著。

添加生物質炭的各處理,除極低添加量處理(0.5GC和0.5DC)以外,整個培養時期均不同程度地提高了土壤pH值(圖2),但pH值的變化規律不盡相同:首先各生物質炭處理在培養前期(第17~25天之前)土壤pH值呈上升趨勢,且隨生物質炭添加量的增大而上升明顯,培養中后期(第17~25天之后)稻殼炭高劑量處理(3DC、5DC)土壤pH值呈迅速下降趨勢,其他處理土壤pH值則趨于穩定直到培養結束;整個培養過程中,稻殼炭各劑量處理(1DC、3DC、SDC)相比果木炭對應各劑量處理(1GC、3GC、5GC)土壤pH值升高更快,但稻殼炭3DC和SDC處理因培養中后期土壤pH值不斷下降,60天培養結束時,土壤pH值已顯著低于果木炭對應劑量處理(3GC、5GC)。

根據各生物質炭處理與對照(CK)于培養結束后的土壤pH值顯著性分析(圖3)可以看出,除了生物質炭極低劑量處理(0.5DC、0.5GC)與對照差異不顯著外,其他生物質炭劑量處理與對照土壤pH差異均顯著,且同一種生物質炭不同劑量之間,以及不同種類生物質炭各高劑量處理之間差異顯著。培養結束后,相比對照,果木炭1GC、3GC、5GC處理土壤pH值分別提高了0.10、0.36、0.76個單位,稻殼炭IDC、3DC、5DC處理土壤pH值分別提高了0.15、0.26、0.64個單位。

2.2 兩種生物質原料及其炭化物對酸化土壤交換性酸的影響

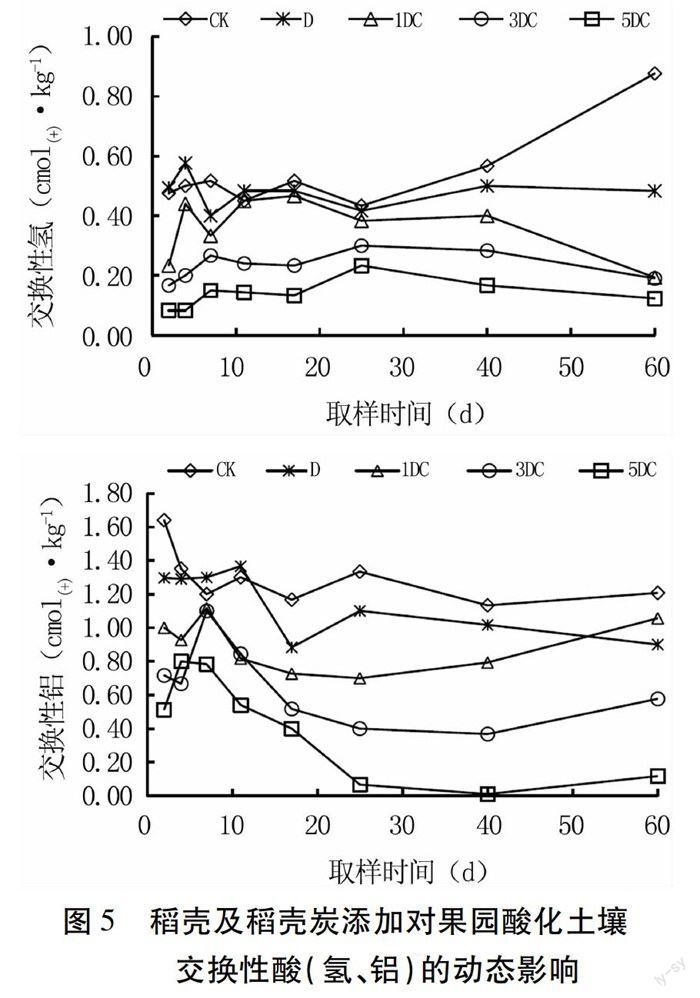

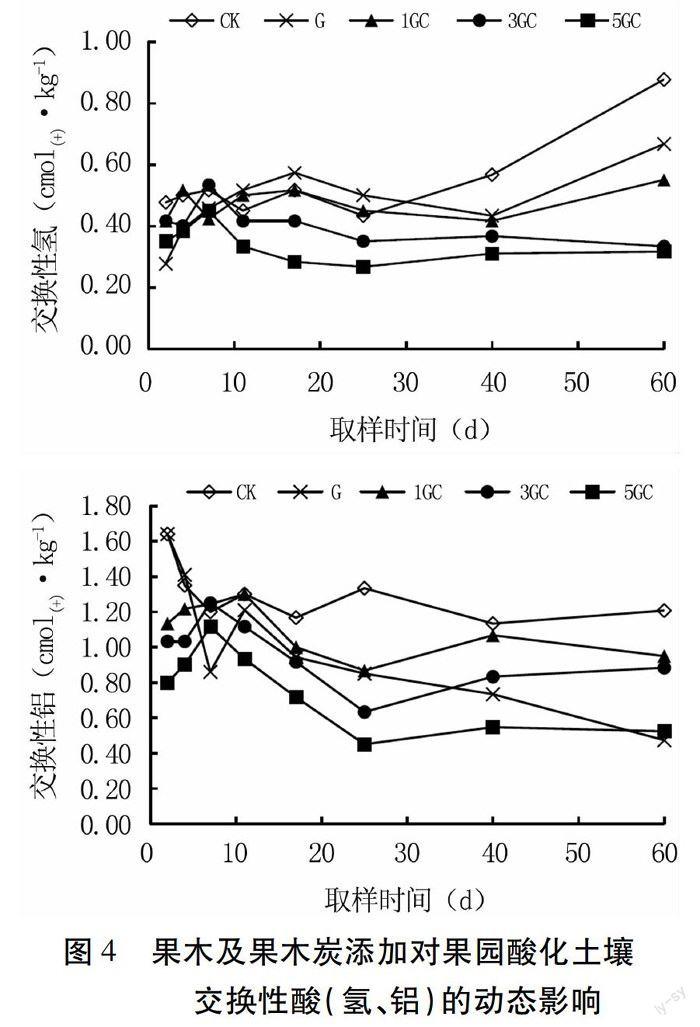

果園酸化土壤加入兩種生物質及其炭化物培養后,除生物質炭極低劑量(0.5DC、0.5GC)處理外,其他處理均不同程度地降低了土壤交換性氫和交換性鋁含量(圖4、圖5),且生物質炭添加量越大降低幅度越大。從變化動態看,整個培養過程中,對照(CK)土壤交換性氫培養前期(25天以前)波動不大,中后期(25天之后)呈迅速上升趨勢,而交換性鋁在培養最開始幾天(第2~7天)迅速下降,之后趨于平穩直到培養結束。相比對照(CK),除生物質炭極低劑量(0.5DC、0.5GC)處理外,其他處理土壤交換性氫含量比較穩定、波動較小,交換性鋁則在培養前期(25天以前)迅速下降,后期(25天之后)趨于平穩。

從兩種生物質炭比較來看,稻殼炭對土壤交換性氫和交換性鋁的降低幅度更大,尤其高劑量處理(5DC)在培養40天時,土壤交換性鋁含量接近零值。至培養結束,與對照相比,稻殼炭1DC、3DC、5DC處理土壤交換性氫分別下降了0.61、0.69、0.76cmol(+)·kg-1,土壤交換性鋁分別下降了0.15、0.63、1.09cmo(+)·kg-1;果木炭1GC、3GC、5GC處理土壤交換性氫分別下降了0.33、0.55、0.56cmol(+)·kg-1,土壤交換性鋁分別下降了0.26、0.33、0.69cmol(+)·kg-1。

兩種生物質原料相比,果木對土壤交換性鋁的降低幅度較大,而稻殼對土壤交換性氫的降低幅度較大。至培養結束,與對照相比,果木處理土壤交換性氫和交換性鋁分別下降了0.21、0.74cmol(+)·kg-1,稻殼處理土壤交換性氫和交換性鋁分別下降了0.40、0.31cmol(+)·kg-1。

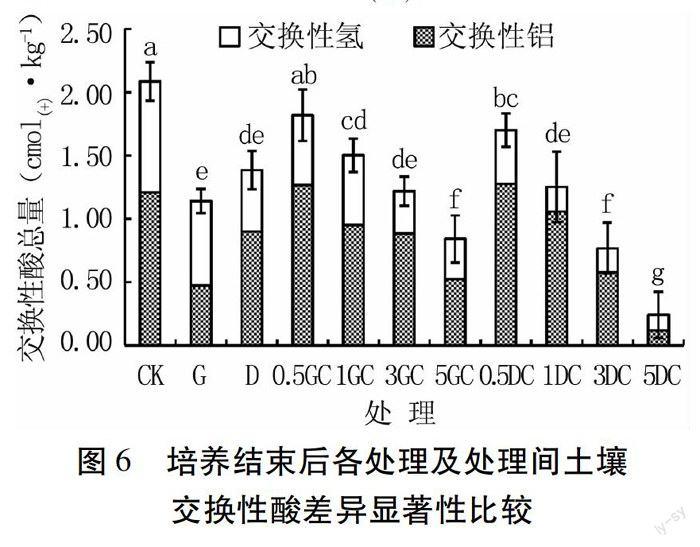

對所有處理培養結束后的土壤交換性酸(氫、鋁)總量進行顯著性分析(圖6)可以看出,除了果木炭極低劑量處理(0.5GC)與對照差異不顯著外,其他處理與對照差異均達到顯著水平。培養結束后,相比對照土壤交換性酸總量,果木炭0.5GC、1GC、3GC、5GC處理分別降低了0.26、0.58、0.86、1.24cmo(+)·kg-1,稻殼炭0.5DC、1DC、3DC、SDC處理分別降低了0.38、0.83、1.31、1.84cmol(+)·kg-1,果木處理和稻殼處理分別降低了0.94、0.70cmol(+)·kg-1。

3 討論

土壤酸堿度是土壤重要的基本性質,是衡量植物營養元素相對有效性的指標之一。我國1980~2000年間高達90%的農田土壤發生了不同程度的酸化,pH值平均下降約0.5個單位,尤其是北方經濟作物土壤的pH平均下降了0.58個單位。

果園土壤酸化的主要原因是長期過量施用氮肥導致積累在土壤中的NH4+在硝化過程中產生大量H+,引起土壤酸化。本試驗用酸化土壤NH4+含量(0.11g·kg-1)很低,進一步酸化的可能性不大,但該土壤pH值很低(4.03),且已經4年未施用化學肥料,這也說明已經酸化的土壤,其自然恢復的過程相當緩慢,必須采取一定的措施加以改良。施用石灰是改良土壤酸度的傳統方法,但石灰的作用效果不長久且易產生諸多負面效應。農作物秸稈等農業廢棄物也可改良土壤酸度,但是這種改良作用取決于作物秸稈的種類及土壤性質。

在本試驗的整個培養過程中,原土(對照CK)pH值也呈現逐步上升的趨勢,由第2天的4.05上升到第60天的4.30。這可能是因為在培養過程中土壤有機氮發生了礦化作用。研究認為,礦化會提高土壤pH值,而礦化產生的銨態氮的硝化作用會降低土壤的pH值,但低的pH值條件會抑制土壤微生物活性,當土壤pH值<4.5時硝化作用幾乎不能進行。因此推斷,本試驗用酸化土壤在適宜的培養條件下可能發生一定的礦化反應而提高了土壤pH值。添加1%的生物質原料(蘋果木和稻殼)可在很短的時間內(25天)將土壤pH值提高到4.40左右,之后土壤pH值趨于穩定,至培養結束時土壤pH值接近4.5。分析原因可能是,加入土壤中的外源有機氮在較短的培養時間內發生了礦化作用,而之后礦化作用和硝化作用同時進行,抵消了對土壤pH值的進一步影響。

直接用農業廢棄物改良土壤酸度的一個不足之處是,添加到土壤中的植物物料易被微生物分解,如能將農作物秸稈經過改性和處理制成性質相對穩定的改良劑,則意義重大。生物質炭具有較高的穩定性,在土壤中不易被微生物分解,且生物質炭具有較高的pH值,添加到酸性土壤中可以提高土壤pH值,降低土壤酸度。本試驗中,于酸化土壤中添加1%以上的生物質炭均不同程度地提高了土壤pH值,降低了土壤交換性酸(氫、鋁)含量,且這種效應隨著生物質炭添加量的增大而明顯,這與國內以往的研究結果相一致。生物質炭能夠提高土壤pH值還有一個原因是它含有堿性物質,當生物質炭加人土壤后這些堿性物質能夠很快釋放出來,中和部分土壤酸度,使土壤pH值升高。生物質炭中堿性物質的存在形態及其與土壤酸度的作用機制還有待進一步研究。

交換性酸是對植物最有害的一種土壤酸度形態,它的存在表明土壤中交換性鹽基十分貧乏,而代替它們位置的是交換性氫和交換性鋁離子。本研究表明,添加生物質原料及其生物質炭后,土壤交換性氫和交換性鋁含量均較對照不同程度降低,且這種效應隨著生物質炭添加量的增大而明顯,這與他人研究結果一致。本研究發現,試驗用果園酸化土壤交換性酸在培養結束時盡管均較對照降低,但其在土壤交換性酸總量中的比例高達15.5%~58.5%,而原土中交換性氫占的比例也高達51.2%,這與他人研究結果:南方茶園酸化土壤主要以交換性鋁形態存在,交換性氫所占比例很小,不盡相同。筆者認為,其原因主要是本試驗用土壤交換性鋁含量(1.00cmol(+)·kg-1)相比南方酸性土壤含量(2.5~5.5cmol(+)·kg-1)低很多。盡管如此,本研究通過分析交換性鋁含量較低的果園酸化土壤中交換性酸(氫、鋁)的動態變化,仍然可以判斷添加生物質原料和生物質炭對土壤酸化的改良效果。

4 結論

4.1 對土壤pH值的影響

在60天的培養周期內,果園酸化土壤添加果木和稻殼兩種生物質原料后,土壤pH值分別提高了0.17、0.11個單位,與對照差異顯著;添加果木炭和稻殼炭的土壤pH值隨生物質炭添加量的增大而上升明顯,至培養結束,果木炭1%、3%、5%劑量處理土壤pH值分別提高0.10、0.36、0.76個單位,稻殼炭相應處理分別提高了0.15、0.26、0.64個單位,各處理與對照差異顯著;極低劑量(0.5)生物質炭處理對土壤pH影響不大,與對照差異不顯著。

4.2 對土壤交換性酸(氫、鋁)的影響

果園酸化土壤加入兩種生物質原料及其炭化物培養后,均不同程度地降低了土壤交換性酸(氫、鋁)總量,且生物質炭添加量越大降低幅度越大。至培養結束,果木炭0.5%、1%、3%、5%劑量處理土壤交換性酸分別降低了0.26、0.58、0.86、1.24cmol(+)·kg-1,稻殼炭相應處理分別降低了0.38、0.83、1.31、1.84cmol(+)·kg-1,除果木極低劑量(0.5%)處理外,其他處理與對照差異顯著。添加果木和稻殼兩種生物質原料處理土壤交換性酸總量分別降低了0.94、0.70cmol(+)·kg-1,與對照差異顯著。