不同生物炭類型及添加量對土壤碳氮轉化的影響

趙鳳亮 單穎 劉玉學 丁哲利 王必尊 李虹 宋順

摘 要 通過室內培養試驗,研究不同生物炭類型(椰殼炭、稻殼炭、檸條炭)以及生物炭添加水平對不同土壤(磚紅壤和水稻土)碳素轉化的影響。結果表明,在施用等量尿素的情況下,隨著生物炭添加量的增加土壤的有機碳含量顯著提高。對土壤氮素轉化的影響總體表現一致,土壤銨態氮含量逐漸減少,而硝態氮含量逐漸增加;添加1%、2%、5%生物炭的處理土壤NH4+-N含量分別比對照降低了13.3%~16.0%、18.6%~28.5%、51.1%~68.8%,NO3--N含量比對照提高了6.4%~13.3%、12.9%~19.7%、18.4%~22.7%,這可能與添加生物炭后土壤pH升高引起的氨揮發增加有關,然而其影響程度與土壤類型、生物炭類型和生物炭添加量密切相關。

關鍵詞 生物炭類型;氮素轉化;磚紅壤;水稻土

中圖分類號 S158.2 文獻標識碼 A

生物炭是指在部分或完全缺氧、溫度相對較低(≤700 ℃)的條件下,由生物質如木屑、作物秸稈、動物糞便、城市固體垃圾等,經過熱解炭化產生的一種含碳量極其豐富、性質穩定、高度芳香化的固態物質[1]。生物炭由于具有特殊的理化性質,不但可以固定大氣CO2,還可以作為土壤改良劑,在提升土壤質量,保持土壤肥力等諸多方面發揮積極作用,如降低土壤容重,增加土壤有機碳含量[2],吸附土壤中銨根離子(NH4+)和硝酸根離子(NO3-)[3-4],減少土壤氮磷養分流失[5-6]。

研究表明生物炭對土壤氮素礦化作用有較大的影響。Nelissen等[7]研究表明,生物炭促進氮礦化、硝化以及NH4+、NO3-的固定,這與添加生物炭后土壤有機碳增加、pH提高促進了土壤微生物活性有關。另外,也有研究發現,生物炭可以影響土壤銨態氮(NH4+-N)和硝態氮(NO3--N)含量[8],這可能是由于生物炭對NH4+、NO3-的吸附作用[3,9-11],或促進了微生物的吸收轉化所致[12]。生物炭也會影響土壤微生物對氮素的固定、有機氮的礦化、以及硝化與反硝化作用[13]。以上研究多是以土壤中固有氮素為研究樣本,生物炭對外源氮素的影響過程和機制尚未可知,而這正是將生物炭應用于減氮增效工作時亟待明確的問題[14]。為此,本研究以不同類型的生物炭為試材,通過培養試驗分析生物炭對尿素在土壤中轉化的影響,以期為生物炭存在條件下氮肥(尿素)的合理投入提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料

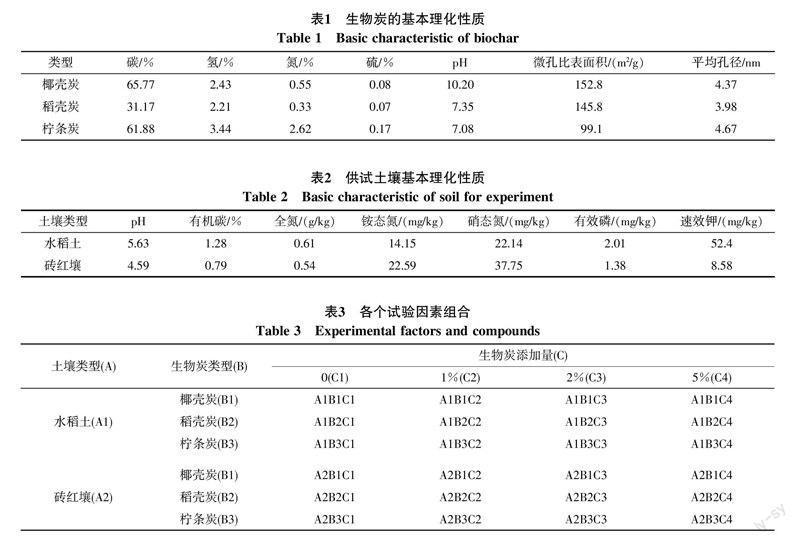

試驗所用的椰殼炭由椰子殼在450 ℃條件下制備而成,稻殼炭和檸條炭由浙江省農業科學院環境資源與土壤肥料研究所生物炭工程技術研究中心提供,其基本理化性質如表1。供試土壤為磚紅壤和水稻土,基本性質如表2。

1.2 方法

1.2.1 試驗設計 試驗按照三因素設計:因素A為土壤類型,設水稻土和磚紅壤2個水平;因素B為生物炭類型,設椰殼炭、稻殼炭和檸條炭3個水平;因素C為生物炭添加量,設對照(C1)、1%生物炭(C2)、2%生物炭(C3)、5%生物炭(C4)4個水平;共24個處理(表3)。培養試驗所用器皿為塑料瓶,每個瓶裝土120 g,與生物炭均勻混合,每個處理重復3次。放入培養箱之前,加入3.92 g/L尿素溶液20 mL,加水至質量(風干土)含水率25%,在溫度為25 ℃、空氣濕度為80%的條件下培養。

1.2.2 樣品采集與測定 在培養開始后的第5、10、15、20天采集土壤樣品,用1 mol/L氯化鉀溶液浸提,0.45 μm濾膜過濾后,采用靛酚藍比色法測定土壤NH4+-N,酚二磺酸比色法測定土壤NO3--N。試驗結束后,采集的土壤樣品經自然風干后過2 mm篩,利用碳氮分析儀測定土壤碳含量,計算土壤有機碳含量。

1.3 數據統計分析

利用SPSS 19.0統計軟件對所測數據進行單因素方差分析(One-way ANOVA)和顯著性差異分析(p≤0.05)。利用Origin Lab 8.0軟件作圖。

2 結果與分析

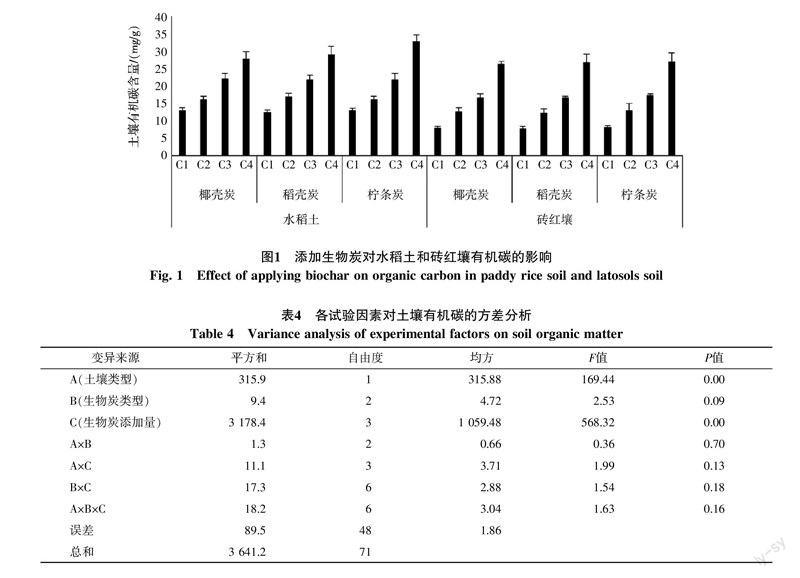

2.1 添加生物炭條件下土壤有機碳變化

添加生物炭后土壤有機碳含量如圖1所示。添加不同類型的生物炭后水稻土和磚紅壤有機碳含量均為C1各試驗因素對土壤有機碳的方差分析如表4所示。土壤類型、生物炭添加量顯著影響土壤有機碳含量,而生物炭類型的影響未達到顯著(p=0.09)。3個因素(A、B和C)間的交互作用對土壤有機碳含量的影響也不顯著。

2.2 添加生物炭條件下土壤銨態氮變化

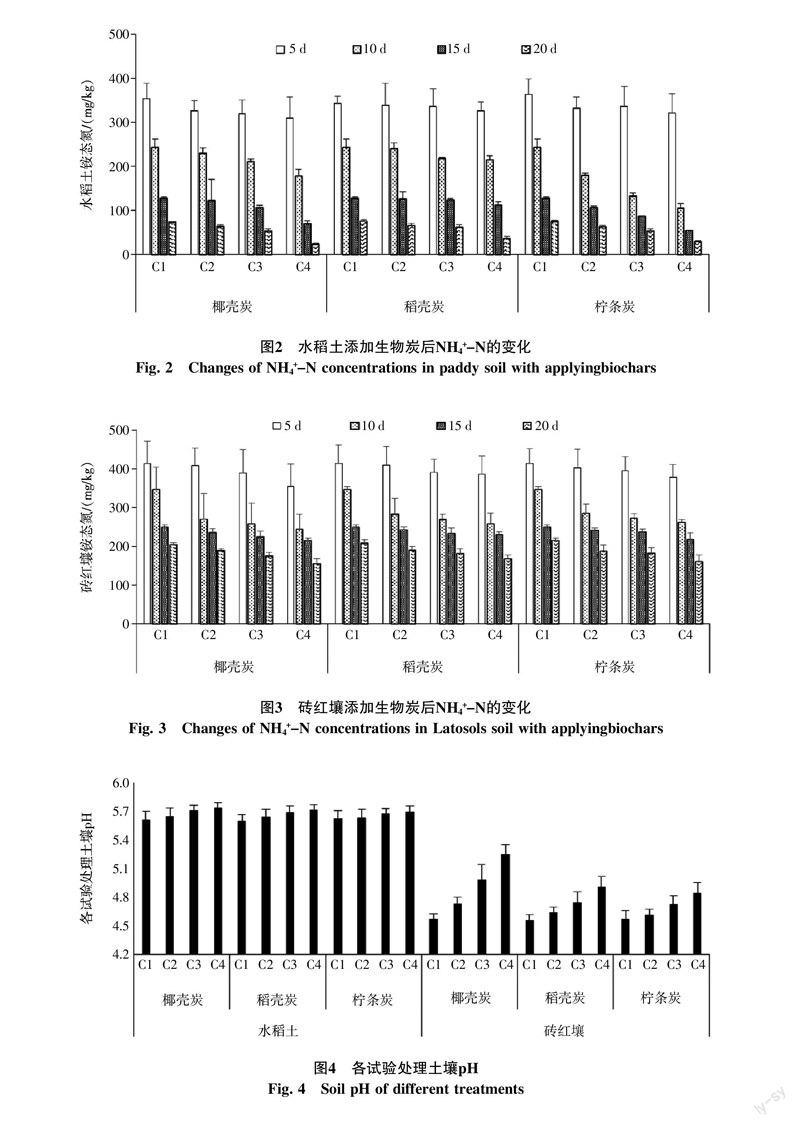

尿素添加到水稻土中會發生水解,提高土壤銨態氮含量。起初水稻土銨態氮(NH4+-N)含量為14.2 mg/kg,5 d后達到309.8~363.7 mg/kg(圖2)。在培養后的5~20 d內,NH4+-N含量逐漸降低,說明生物炭處理土壤中NH4+-N不但積累快,轉化為其他形態氮的速度也比較快。不論添加何種生物炭,水稻土各處理NH4+-N含量大小順序均為C1>C2>C3>C4。在室內培養后的第20天,不添加生物炭的對照處理(C1)土壤NH4+-N含量降至73.8~75.6 mg/kg;添加1%、2%、5%生物炭的處理土壤NH4+-N含量降至63.1~65.5 mg/kg(C2)、53.1~61.5 mg/kg(C3)、23.1~37.0 mg/kg(C4),分別比對照降低了13.3%~16.0%、18.6%~28.5%、51.1%~68.8%,這可能與添加生物炭后土壤pH升高(圖4)引起的氨揮發增加有關。

添加生物炭后磚紅壤銨態氮含量隨培養時間的變化如圖3所示。與水稻土類似,經過20 d的培養,添加3種生物炭處理磚紅壤中NH4+-N含量的大小順序均為C1>C2>C3>C4,且生物炭添加水平越高,NH4+-N含量降低幅度越大。添加1%、2%、5%生物炭的處理土壤NH4+-N含量分別比對照降低了7.4%~12.5%、13.0%~15.4%、19.4%~25.1%。與水稻土相比,磚紅壤NH4+-N下降幅度較小,這與其較低的土壤pH、不利于土壤氨揮發有關(圖4)。

各試驗因素對土壤銨態氮的方差分析如表5所示。土壤類型、生物炭類型及添加量均顯著影響土壤銨態氮含量;而且生物炭類型與土壤類型(A)、生物炭添加量(C)對土壤銨態氮的影響均達到顯著水平(p≤0.05)。在添加相同量的尿素情況下,經過20 d的培養,磚紅壤NH4+-N含量是水稻土的2.8~6.7倍,這與土壤本身的性質有關。與稻殼炭相比,添加椰殼炭和檸條炭的處理土壤NH4+-N下降幅度較大。在水稻土和磚紅壤中添加生物炭的處理NH4+-N下降幅度較大,而且隨著生物炭添加量的增加下降幅度也增大,說明土壤中銨態氮的含量受生物炭添加量的影響較大。

2.3 添加生物炭條件下土壤硝態氮變化

不同類型生物炭按照不同比例添加到水稻土中,經過20 d的培養,硝態氮(NO3--N)含量隨時間推移逐漸增加(圖5)。不論添加的生物炭類型,水稻土各處理NO3--N含量大小順序均為C1不同類型生物炭按照不同比例添加到磚紅壤中,經過20 d的培養,NO3--N含量隨時間推移逐漸增加(圖6)。與水稻土類似,不論添加何種類型的生物炭磚紅壤各處理NO3--N含量大小順序均為C1

[4] Gai X, Wang H, Liu J, et al. Effects of feedstock and pyrolysis temperature on biochar adsorption of ammonium and nitrate[J]. Plos One, 2014, 9(12): e113888.

[5] 劉瑋晶, 劉 燁, 高曉荔, 等. 外源生物質炭對土壤中銨態氮素滯留效應的影響[J]. 農業環境科學學報, 2012, 31(5): 962-968.

[6] 葛順峰, 周 樂, 門永閣, 等. 添加不同碳源對蘋果園土壤氮磷淋溶損失的影響[J]. 水土保持學報, 2013, 27(2): 31-35.

[7] Nelissen V, Rütting T, Huygens D, et al. Temporal evolution of biochar's impact on soil nitrogen processes-a 15N tracing study[J]. GCB Bioenergy, 2015, 7(4): 635-645.

[8] Knowles O, Robinson B, Contangelo A, et al. Biochar for the mitigation of nitrate leaching from soil amended with biosolids[J]. Science of The Total Environment, 2011, 409(17): 3 206-3 210.

[9] Novak J M, Busscher W J, Laird D L, et al. Impact of biochar amendment on fertility of a southeastern coastal plain soil[J]. Soil Science, 2009, 174(2): 105-112.

[10] Singh B P, Hatton B J, Singh B, et al. Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils[J]. Journal of Environmental Quality, 2010, 39(4): 1 224-1 235.

[11] Zheng H, Wang Z Y, Deng X, et al. Impacts of adding biochar on nitrogen retention and bioavailability in agricultural soil[J]. Geoderma, 2013, 206(9): 32-39.

[12] Rondon M A, Lehmann J, Ramírez J, et al. Biological nitrogen fixation by common beans(Phaseolus vulgaris L.)increases with bio-char additions[J]. Biology and Fertility of Soils, 2007, 43(6): 699-708.

[13] Anderson C R, Condron L M, Clough T J, et al. Biochar induced soil microbial community change: Implications for biogeochemical cycling of carbon, nitrogen and phosphorus[J]. Pedobiologia, 2011, 54(5): 309-320.

[14] 劉遵奇, 孟 軍, 陳溫福. 玉米秸稈生物炭對尿素分解的影響[J]. 農業環境科學學報, 2015, 6: 18.

[15] Chen C R, Phillips I R, Condron L M, et al. Impacts of greenwaste biochar on ammonia volatilisation from bauxite processing residue sand[J]. Plant and Soil, 2013, 367(1-2): 301-312.

[16] 武 玉, 徐 剛, 呂迎春, 等. 生物炭對土壤理化性質影響的研究進展[J]. 2014, 29(1): 68-79.

[17] Streubel J, Collins H, Garcia-Perez M, et al. Influence of contrasting biochar types on five soils at increasing rates of application[J]. Soil Science Society of America Journal, 2011, 75(4): 1 402-1 413.

[18] 王簾里, 孫 波. 培養溫度和土壤類型對土壤硝化特性的影響[J]. 土壤學報, 2011, 48(6): 1 173-1 179.

[19] 孫 波, 鄭憲清, 胡 鋒, 等. 水熱條件與土壤性質對農田土壤硝化作用的影響[J]. 環境科學, 2009, 30(1): 206-213.

[20] 何飛飛, 梁運姍, 吳愛平, 等. 不同生物炭用量對酸性菜地土硝化作用的影響[J]. 環境科學學報, 2014, 34(9): 2 376-2 383.

[21] 王洪媛, 蓋霞普, 翟麗梅, 等. 生物炭對土壤氮循環的影響研究進展[J/OL]. 生態學報, 2016(19), http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2031.Q.20160115.1108.018.html.