“地名”透視:課堂的翻轉邏輯與文化映射

邱磊

“名”,在中國的文化傳統中,具有很高的地位。所謂“名者,命也”,孔子更是說:“名不正,則言不順,言不順,則事不成”。一個區域的地名也多與其命運休戚相關。地名是特定地理實體的指稱,可以廣泛地反映當地的自然地理、人文地理和區域地理特征。在中學地理教科書中,存在著大量的地名,而諸多地理界大師,如譚其驤、曾世英等,亦均有精深研究。本文循著歷史地理學大家錢穆先生的足跡,以“地名”為憑,嘗試架構起一道連接學生固有經驗與地理知識的大橋,不僅可“翻轉”課堂,更以一種潛移默化的文化力量,讓學科能“究天人之際,通古今之變”,在真實可感的時空序列里,自然地生長和繁茂。

一、回望:大師在側

錢穆,生于1895年7月30日,江蘇無錫人,字賓四,中國現代著名歷史地理學家、思想家、教育家,被我國學術界尊為“一代宗師”。作為一個文化名人,他以舉世皆知的治史成就被世人熟知;其實,他還是一名地理學人。確切地說,他打通“史地”兩家,以研究歷史的方式,貢獻于地理,特別是在地名學方面,著有《古史地理論叢》、《史記地名考》、《楚辭地名考》等傳世作品。

在錢穆眼中,地理永遠與文化有關,如氣候、水土、山川形勢、物產風景種種要素,都深深烙上文化的印記;反之,一個地區的文化,亦因多種地理因素的掣肘而與之相適應。這之中,“地名”作為文化的載體之一,在錢穆看來既是一窺地理的門徑,又是開啟上下五千年、縱橫八萬里的鑰匙,自然、經濟、文化、戰爭、政治等,皆能在地名中找到蛛絲馬跡。以地名學的角度看,錢穆所作出的巨大貢獻在于,他提出了地名發展演進的“三原則”,即地名原始、地名遷徙和地名沿革。尤值一提的是,他并不拘泥于字面的訓詁、校勘與考證,而是基于歷史事實與發展過程進行具體描述與評價。簡言之,錢穆從未孤立式研究地名,而是將之納入文化視野予以解讀。他自己曾說:“中國歷史上的地理擴展,同時即是文化擴展。”以地名的文化觀瞻,在一個不斷發展的場景中重新審視地理,的確會得出頗多的妙趣和啟發。

二、翻轉:課堂新態

錢穆以“文化”的思維看待地名的方式,給我們對課堂形成了一種新型解讀。當下新技術條件孕育的“翻轉課堂”,被人視若珍寶而大肆宣揚,但若以錢穆的地名觀實踐,課堂則早已在一個世紀被翻轉。

舉例而言,在教授“區域地理”時,我們可從省級(或等同省級)地名窺見端倪:浙、滬、渝、湘、港、滇、澳等多帶水旁,可見當地近水,氣候較為濕潤,一個“蘇(蘇)”字更是點明了當地乃水草肥美的魚米之鄉,上述皆系南方;北方省份,如晉、魯等,多帶“日”旁,可見當地氣候略干,而陜、隴之地,雖看不出干濕狀況,但可知地形勢必崎嶇(漢字中左耳旁源于“■”,這是“懸崖”的象形,后用來表示山地)。相反,地名中含有“原”或“塬”(兩字相通,本意是廣袤的平地)的,則表示地勢平坦,如山西的太原,陜西的五丈原、洛川塬,甘肅的董志塬等。另一表示地勢平坦的地名為“沙”,也可以叫“洲”或“沙洲”,廣東地區有大量含“沙”的地名,如“芙蓉沙”、“黃沙”、“二沙頭”等,均表示江河之中或入海口處因泥沙淤積而形成的島嶼或小塊陸地。

在教授“經濟地理”時,地名所承載的地理信息更是異常豐富。錢穆在研究地名時,所側重的“文化”范疇,主要即此而言。從交通方面來說,從秦漢開始,古代驛路上,通常隔一定距離就會設置郵、亭、驛、置、傳舍等設施;到了唐代,亭、置、傳舍之名雖已不存在,但是驛的名稱仍大量使用。這些驛的名稱在史籍上保留下來的不少,甚至由此可以追尋當時交通路線的分布情況。除此之外,在交通路線上還有許多店、莊、關等地名,它們有時以里程為專名,如八里店(安徽)、八里莊(河北)、八里關(陜西),表現出與交通地理的關系。另外,過去在驛路上五里或十里則樹起一定的標識——即戲曲中經常唱到的“五里單碑、十里單碑”,地名也就出現“五里碑”、“十里墩”這樣的名稱。這類地名表明,離縣城所在為幾里地。上述有趣的地名知識,以錢穆式“史-地”互融的方式介紹給學生,他們要么凝神聚氣,要么興致勃勃,課堂的翻轉效果,立時顯現。

值得一提的是,“地名”透視下的課堂翻轉,常常不要忘記學生的“在地性”,即千方百計須與他們的實際相聯系。比如廣東惠州的“新墟鎮”、安徽宿州的“符離集”、安徽宣城的“晏公鋪”、“鼓樓鋪”等,都與當地的發展歷史有關;緊緊抓牢地域特色的“地名”利器,到什么山頭唱什么歌,課堂方能異彩紛呈。錢穆不以靜止觀看待地名,而以動態流變的態度總結地名發展的“三原則”,即是此理。以筆者所在的江蘇省南通市來說,此處地名多含有“場”、“灶”、“總”、“甲”等漢字,如姜灶,四甲,五總等,學生的出生地亦多來自于此。究其根本,還在于本地自古產鹽,所謂“灶”、“總”、“甲”都是當時鹽業編制遺存的產物。“總”即鹽場內生產區域名字,類似于今天的“村”;“甲”為鹽場內按勞動人口劃分的行政組織,類似于村下面的“組”;“灶”本是燃火燒鹽的設備,后來表示基層組織名稱。

三、記述:師生交互

具體到課堂的實施上,我們不妨假設錢穆當起了中學教師(事實上,其曾在中學任教8年),以他的治學思想為軸,設想他與孩子間“教學相長”的片段。

片段一:“城市功能結構”教學

錢:同學們,今天的教學內容我們從“地名”的角度開始解讀。我國的許多城市都有自己的名稱甚至特稱,大家能舉例嗎?

生:成都叫蓉城,廣州叫羊城,重慶叫山城等。

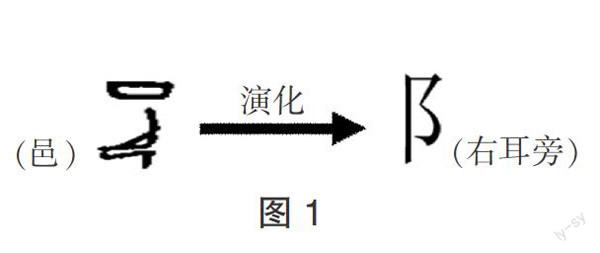

錢:很好!雖然大家各自稱謂不一,但其內部構造,卻有著相近的地名。現在給大家看一個字(在黑板中畫出“邑”的甲骨文,見圖1)。

(學生凝神細看……)

據考證,字的上部是一個長方形,表示四周的城墻;下面是一個坐著的人形,表示人口的聚居地。這個字即“邑”,表示一座規模較小的城市。現在雖不常用,卻演變成的“右耳朵”,卻組成了“郭”“邵”“鄧”“郁”等姓氏——凡是你的姓氏有“右耳朵”,就表明你的祖先是城里人哦!

生:“東郭”、“南郭”都是表示住在城邊的人嗎?

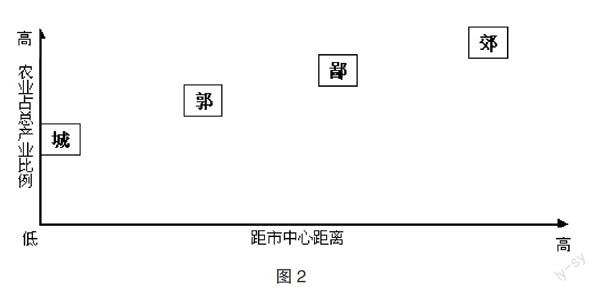

錢:“郭”的象形是兩座相望的城樓,表示幾個城門之間的圍墻(城市的護城墻),引申為“外城”。“東郭”、“南郭”原來都是地名,表示“東城門”和“南城門”。城市的內城叫做“城”,城市的周邊稱作“鄙”,城鄉之間為“郊”。從生產上看,城市多手工業,郊外多農業,如“鄙”字,所謂“鄙人”即是城外農事生產者的謙稱。

(錢穆在邊說的過程中,邊與學生一起繪制出圖2)

片段二:“交通運輸布局”教學

錢:同學們,這次老師來咱們鹽城,發現我們這里真是一個寶地,在全國都大名鼎鼎!(學生感到“有戲”,卻不知“寶地”究竟“寶”在何處,紛紛伸長了脖子準備聽下文)大家看我們鹽城的行政區圖,注意到“響水縣”、“濱海縣”、“亭湖區”了嗎?地名中有什么共同的特征?(發音時,“水”、“濱”、“湖”三字重讀)

生1:都和水有關。

錢:對!我們再來看“射陽縣”、“建陽縣”,又有什么特征呢?

生2:和“陽”有關。

錢:對呀,老師就發現很有意思。我們鹽城市有很多地名帶“水”,說明或臨水臨湖,或氣候濕潤、降水豐沛,交通方面水路較為發達;但又有很多地方帶“陽”,也就是說氣候稍稍偏干一點,水略有不足,交通上陸路又有優勢。想到這里,老師突然意識到,我國的南北不是有干、濕之分嗎?有條著名的南北地理分界線——大家了解這條線在哪兒嗎?

生(齊答):秦嶺-淮河一帶。

錢:正是!可大家知道嗎,這條線正好延伸到鹽城的中部,所以鹽城的地名中,才又是“水”又是“陽”的,交通水路都便利嘛!可以說,這條線幾乎在大家腳下穿過呢!

(學生面露不可思議的驚喜之色。)

錢(繼續誘導):我國有大量地名中含有“陰”或“陽”,比如帶有“陽”字的有洛陽、安陽、信陽、沈陽等,帶“陰”字的有淮陰、江陰、湯陰等。這些地名體現了中國道家的陰陽五行之說,可視作中國傳統文化在地名中的實際應用。同時,這還與山、水的位置有關。眾所周知,在傳統文化中,山南水北為陽,反之為陰。我國的河流多東西流向,人們居住之地,自然多分布在河流的南北。這些山山水水的分布,必然對本區域的陸路和水路運輸帶來許多麻煩。大家試討論交通與地形的關系。

(學生分組討論……)

四、透視:文化映射

錢穆的地名學,用于翻轉課堂教學,的確頗有效力。此種“翻轉”,絕非技術或組織層面上的,那只是器術之流,時過境遷,往往更迭無常,來去匆匆。以“地名”為路徑,重新結構課堂,遵循的是一種“人本”的文化邏輯,這種持續的張力,將外在的知識技能內化為學生的自我需求。比如,以軍事命名的,若地名中帶有“安”字的地方大多三面環山,如西安、廣安、泰安等,由于有山川可以阻擋敵軍入侵,故為“安”;以歷史積淀命名,如上海嘉定(“嘉定”即宋寧宗趙括的年號),浙江紹興(“紹興”即宋高宗趙構的年號)等。這些地名從不同的維度映射出我國厚重的傳統文化,而其中蘊含的地理知識可以巧妙地與之滲透、融合,激發學生的興趣和創造力。

春風化雨,潤物無聲。在錢穆這場“地名-教學”合一的課堂翻轉中,文化與地理產生了奇妙的化學反應,地名之妙,學科之趣,文化之奧,張弛之間,相得益彰,互生點染。更令人意味深長的是,透過“地名”的課堂翻轉與文化重構,我們觸見了課堂建設的新可能與新方向。

(作者單位:江蘇南通市通州區金沙中學)