四十年中有我六個(gè)月

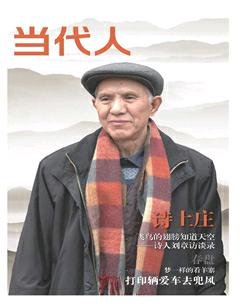

劉紹棠

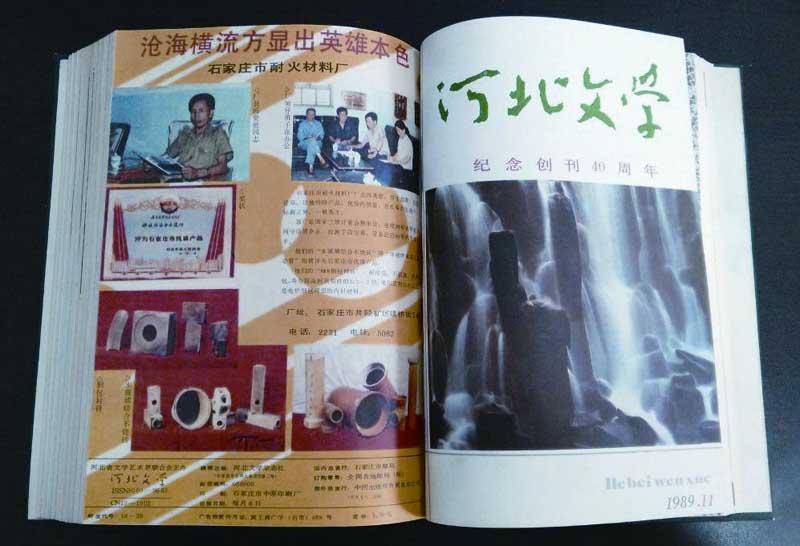

別夢(mèng)依稀兮咒逝川,光陰者百代之過(guò)客;忽聞《河北文學(xué)》創(chuàng)刊四十周年,真令人百感叢生,慨嘆浮生若夢(mèng)。

我是《河北文學(xué)》創(chuàng)刊時(shí)期(當(dāng)時(shí)刊名《河北文藝》)的作者之一,也是創(chuàng)刊時(shí)期的同仁之一。

從1949年冬出刊到1951年夏第一次停刊,我稱之為創(chuàng)刊時(shí)期。

創(chuàng)刊時(shí)期的幾位負(fù)責(zé)人胡蘇、遠(yuǎn)千里、莊進(jìn)輝、王思奇同志,已經(jīng)與世長(zhǎng)辭。其他男女同仁,一個(gè)個(gè)都成了老頭老太太。連我這個(gè)編輯部中年齡最小的小數(shù)點(diǎn)兒,也五十有三,又身患重病;雖然活著,卻不敢自稱“健在”了。

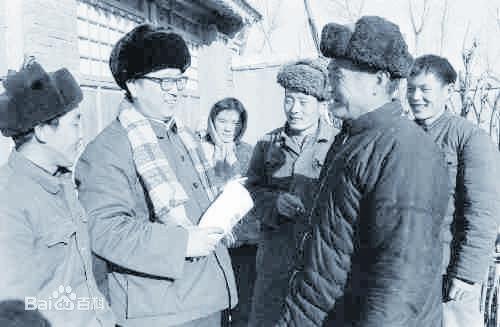

1951年2月28日下午,我走進(jìn)保定提法司街的河北省文聯(lián)大門。那一天,我15歲整。(我出生于1936年2月29日,但四年才有一個(gè)閏二月)。第二天,我被分配到編輯部文學(xué)組工作。所以,我現(xiàn)在的檔案上寫(xiě)著,工齡自1951年3月1日計(jì)算。

那時(shí),實(shí)行供給制。我和編輯部不帶長(zhǎng)字的伙伴,享受這級(jí)待遇。每月180斤小米(折實(shí)),90斤是伙食費(fèi),45斤是津貼費(fèi),45斤統(tǒng)一支配,即平均供應(yīng)衣服、洗理、蚊帳和每月三條保定出產(chǎn)的三三牌香煙等。衣服只有幾種型號(hào),我年齡小,個(gè)子矮而瘦,也只得穿起肥大臃腫的制服,形象十分滑稽可笑。我還是個(gè)孩子,本來(lái)不想吸煙;但是既然免費(fèi)供應(yīng),也就不抽白不抽,一來(lái)二去便染上了煙癮。每星期日改善生活都有酒喝,久而久之我也便學(xué)會(huì)了喝酒。從此,煙酒跟我結(jié)下三十七年半的不解之緣;直到1988年8月中風(fēng)偏癱,我才把煙酒戒掉。現(xiàn)在病情雖有好轉(zhuǎn),也不打算死灰復(fù)燃,重蹈舊轍了。

我的一生中,曾有兩次“串門”,都對(duì)我的生活和創(chuàng)作產(chǎn)生了重大影響。一次是15歲到河北省文聯(lián)(《河北文藝》編輯部),“串門”六個(gè)月,一次是18歲到北京大學(xué),“串門”不到一年。

在《河北文藝》編輯部的六個(gè)月,我其實(shí)只參加了三期雜志的編輯工作,雜志便停了刊;全體工作人員投入審干運(yùn)動(dòng),又稱“忠誠(chéng)老實(shí)”運(yùn)動(dòng)。

分配給我初審的稿件,主要是基層業(yè)余作者的來(lái)稿,其中以浩然、常庚西和張扶共投稿最多。按照規(guī)定,退稿信只能加蓋公章,不許編輯私自署名。我為浩然的鍥而不舍精神所感動(dòng),在給他的一封信中竟寫(xiě)下了自己的名字。28年后(1979年),我和浩然見(jiàn)面,他說(shuō)他把我這封回信保存了多年。浩然跟我同時(shí)習(xí)作,開(kāi)始極不順利,但百折不撓,終成大家。我和庚西后來(lái)也結(jié)下了深厚的友誼,只是跟張扶共沒(méi)有見(jiàn)過(guò)一面。聽(tīng)浩然說(shuō),張扶共遭遇坎坷而死,我的心沉重了很久。在我的記憶里,他們?nèi)酥蟹龉彩亲钭悦环埠苡欣寺赓|(zhì)的。

我只有15歲,整個(gè)文聯(lián)數(shù)我的年齡最小,歷史清白,干凈透明,審干運(yùn)動(dòng)審不到我頭上,我的政治水平也當(dāng)不上運(yùn)動(dòng)骨干。雜志停了刊不必處理來(lái)稿,上級(jí)便交給我一個(gè)光榮任務(wù):對(duì)幾經(jīng)戰(zhàn)火幸存下來(lái),而又在倉(cāng)庫(kù)角落里擱置多年的《冀中一日》征文進(jìn)行初選。這些征文有的是領(lǐng)導(dǎo)干部、知名人士、作家、編輯、記者的手筆,更多的是基層干部和普通戰(zhàn)士寫(xiě)的;也許有的作者已經(jīng)為革命拋頭顱灑熱血,犧牲了寶貴的生命。我的初選有如一夫當(dāng)關(guān),生殺予奪大權(quán)在握;面對(duì)這些飽蘸血淚寫(xiě)成的文字,我怎能忍心挑剔?打開(kāi)裝滿征文的麻袋,只將因雨水浸污或鉛筆書(shū)寫(xiě)而字跡模糊的稿件,以及因輾轉(zhuǎn)存放而殘缺不全的稿件,忍痛割愛(ài),予以淘汰。據(jù)說(shuō),這本書(shū)后來(lái)出版了,可惜我沒(méi)有看到,舊夢(mèng)難尋。

我在文聯(lián)和編輯部雖然深得領(lǐng)導(dǎo)的厚愛(ài)和同事們的寬容,但是倘若被認(rèn)為文藝思想出現(xiàn)了問(wèn)題,批判起來(lái)便一下子變得冷酷無(wú)情了。

到《河北文藝》編輯部以后,我寫(xiě)了一個(gè)中篇小說(shuō)《七月里高粱紅》,在《光明日?qǐng)?bào)》副刊上連載,又在《河北文藝》上發(fā)表了短篇小說(shuō)《紅飄帶》。《紅飄帶》寫(xiě)的是我的家鄉(xiāng)的一個(gè)真實(shí)故事。那是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的1945年春季,一架到北平東郊轟炸日本電臺(tái)的美國(guó)B29飛機(jī),因燃料耗盡,在北運(yùn)河岸邊的京津公路上迫降,為我抗日軍民搶救脫險(xiǎn)。美國(guó)前總統(tǒng)卡特,第二次世界大戰(zhàn)時(shí)是個(gè)轟炸機(jī)駕駛員,執(zhí)行任務(wù)時(shí)也因發(fā)生事故,迫降于我膠東抗日根據(jù)地,被我抗日軍民救了命,一直感恩不盡。我為了政治宣傳需要,又虛構(gòu)了那個(gè)駕駛員恩將仇報(bào),在解放戰(zhàn)爭(zhēng)中狂轟濫炸北運(yùn)河農(nóng)村,把當(dāng)年的救命恩人炸掉了一只胳膊。這篇小說(shuō)的“反帝”主題十分明顯,卻被扣上對(duì)敵人抱有幻想的帽子,開(kāi)了幾次批判會(huì)。

人小骨頭嫩,泰山壓頂怎敢不彎腰?心里委屈,口頭不敢不認(rèn)錯(cuò)。28年后,這篇小說(shuō)的前半部分情節(jié),被珠江電影制片廠使用,拍成以歌頌中美友誼為主題的電影《一個(gè)美國(guó)飛行員》。

原來(lái)我覺(jué)得文聯(lián)大院像個(gè)溫暖的大家庭,現(xiàn)在卻有點(diǎn)寒氣襲人了。于是,我打報(bào)告請(qǐng)假,回家探親。

我的探親報(bào)告沒(méi)有被批準(zhǔn)。按照當(dāng)時(shí)供給制的規(guī)定,參加革命三至五年才能探家,七至十年才能結(jié)婚。

挨了批判心里委屈,不準(zhǔn)探親更加難受,肚子里憋氣就悶出了病。開(kāi)始我鬧牙疼,拔掉了兩顆槽牙,后來(lái)滿臉又長(zhǎng)出黃水瘡。同志們跟我開(kāi)玩笑,說(shuō)我是開(kāi)不敗的花朵長(zhǎng)在臉上,已經(jīng)趕上馬加(中篇小說(shuō)《開(kāi)不敗的花朵》的作者)了。

審干運(yùn)動(dòng)后期,傳說(shuō)要處理一批人和精簡(jiǎn)一些人;我聞?dòng)嵈笙玻瑩屜葼?zhēng)取處理或精簡(jiǎn)。我的頂頭上司柳溪,當(dāng)時(shí)才27歲,青春似火,激情滿懷,說(shuō)我這是脫離革命的退坡思想。于是,我又去找遠(yuǎn)千里。遠(yuǎn)千里是副主任兼秘書(shū)長(zhǎng),主持文聯(lián)的全面工作。遠(yuǎn)千里對(duì)我極為偏愛(ài),我到河北省文聯(lián),是他寫(xiě)信向我發(fā)出邀請(qǐng),并且派人把我接來(lái)的。他知道我對(duì)被批判心懷不滿,不準(zhǔn)探親就更加反感,只得婉言相勸。他說(shuō),處理的是有歷史問(wèn)題的人,精簡(jiǎn)的是水平較低的人;而我是文聯(lián)的重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象,將來(lái)是第二個(gè)谷峪,怎能把我處理或精簡(jiǎn)呢?又說(shuō),過(guò)些日子,處理和精簡(jiǎn)工作結(jié)束,可以對(duì)我特殊照顧,準(zhǔn)許我回家看一看,住上十天半個(gè)月。但是,我去意已定,不把我精簡(jiǎn),掛冠而去(自動(dòng)離職)也在所不惜。遠(yuǎn)千里見(jiàn)我難以挽留,便把我列為精簡(jiǎn)人員之首,上報(bào)省委,由河北省文教廳保送我到通州潞河中學(xué)念高中。臨上火車之前,遠(yuǎn)千里又找我長(zhǎng)談,并且口頭約為兄弟。他比我年長(zhǎng)22歲,如此屈尊可見(jiàn)誠(chéng)心實(shí)意。遠(yuǎn)千里身不由己當(dāng)了官,骨子里還是個(gè)熱情的詩(shī)人;1968年的壯烈自戕,走的正是詩(shī)祖屈原之路。在我的一生中,遠(yuǎn)千里是對(duì)我有知遇之恩的第一個(gè)人。

走出河北省文聯(lián)大門之后,我在創(chuàng)作上像大運(yùn)河的水決了堤出了槽。半年光景,便先后在《天津日?qǐng)?bào)》的文藝周刊,《人民文學(xué)》和《中國(guó)青年報(bào)》上,接連發(fā)表了十來(lái)篇小說(shuō),受到一些老作家的賞識(shí)。這種“暴發(fā)”,連我自己都莫名所以。不過(guò),有一點(diǎn)當(dāng)時(shí)我就很明白,在《河北文藝》編輯部的六個(gè)月,好比學(xué)戲坐科,在潛移默化中得到充實(shí)和提高,出科之后才打開(kāi)了場(chǎng)子。

想到什么寫(xiě)什么,想到哪里寫(xiě)哪里,看看已經(jīng)溢出三千字,再寫(xiě)就“令人厭倦”了。《河北文學(xué)》創(chuàng)刊四十年,中國(guó)四十年當(dāng)代文學(xué)史,我都算是過(guò)得硬的見(jiàn)證人;但是切忌倚老賣老,一副古久先生面孔,搗騰陳谷子爛芝麻。

1989年8月于煙籠齋