教師環境道德現狀調查

杜衛紅 白絮飛(呼倫貝爾學院,內蒙古呼倫貝爾 021008)

?

教師環境道德現狀調查

杜衛紅 白絮飛

(呼倫貝爾學院,內蒙古呼倫貝爾 021008)

【摘 要】中學教師是環境教育的主力軍,教師環境道德水平的高低直接影響中學生環境意識和觀念的形成,影響環境教育的效果。調查發現呼倫貝爾市中學教師環境道德水平整體較高,但在對環境問題的關注程度、環境保護行為的實施、環境道德建設的態度等方面仍然存在較多問題,無法滿足時代發展的需要,通過培訓、引導、自省等途徑提高中學教師的環境素養,有利于呼倫貝爾市環境教育事業的發展。

【關鍵詞】中學教師 環境道德 環境素養 措施

當前,環境問題日益突出,嚴重威脅著人類的生存家園,環境保護越來越引起人們的關注。然而,環境保護能否落到實處,關鍵在于人的環境意識和環境行為,而意識和行為的形成離不開教育的長期引導,環境教育是環境保護的重要組成部分。中學教師是環境教育的主力軍,教師環境道德水平的高低,以及對環境教育的態度直接影響環境教育的實施效果。

呼倫貝爾市地處中國東北部,是中國北方重要的生態屏障,在我國首個國土空間開發規劃《中國主體功能區規劃》中,將大興安嶺森林生態功能區確定為限制開發區域,體現出呼倫貝爾重要的生態地位。受寒溫帶和溫帶大陸性季風氣候的影響,呼倫貝爾地區的自然生態環境具有其特定的脆弱性,如果不進行嚴格保護,當地的生態環境很容易遭受破壞。因此,培養公民的環境保護意識,成為中學環境教育的重要內容。中學階段是環境教育的重要時期,這一階段的環境教育成果,往往影響孩子的一生。中小學教師的環境意識和環境素養,是保證環境教育有效實施的關鍵。

1 調查目的和意義

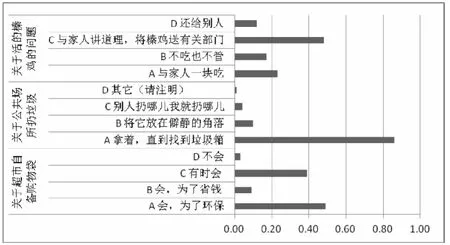

圖1 關于日常行為習慣的養成

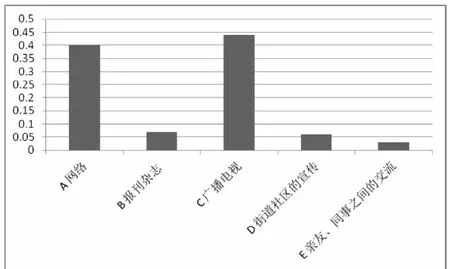

圖2 環境保護的信息和知識的獲得渠道

調查的主要目的就是了解欠發達且生態脆弱地區中學教師的環境道德水平,找出存在的問題,提高中學環境教育效果。對中小學教師的環境意識、水平進行調查,了解其環境道德狀況,有針對性地制定相應的培訓措施,有利于培養高素質的環境教育師資隊伍,提高公民的環境意識,增強保護環境的責任感,促進人與自然的和諧相處,促進呼倫貝爾地區環境保護事業的發展。

2 中學教師環境道德現狀分析

本調查利用中學教師繼續教育的機會,共發放問卷650份,回收問卷627份,其中有效問卷599份,有效率為95.5%。問卷中涉及個人基本情況、環境知識、環境意識、環境行為及對環境道德建設的態度與意愿等五個方面。從居住地看,多數教師生活在在城市和鄉鎮政府所在地,分別占31%和52%,其余居住在縣城的教師占10%,生活在城郊或農村牧區的教室占7%。城鎮地區是環境污染比較嚴重的地區,教師生活在其中,會有比較深刻的體會。男教師占35%,女教師占65%。女教師多是各個學校的普遍狀況,調查中也反映了這種情況。教師年齡44歲及以下的占64%,45歲及以上的占36%,調查教師的年齡以中青年為主,這部分教師是目前以及未來學校師資的中堅力量,他們的環境意識,環境素養將決定今后呼倫貝爾地區環境教育的水平和效果。從學歷層次看,大專及以上學歷占被調查教師的99%,層次較高。

2.1 中學教師的環境道德水平整體較高

問卷顯示,95%的教師能夠明確地球上的淡水資源并非取之不盡用之不竭,必須加以保護;97%的教師關注近年來當地環境質量(如空氣、水等)的變化;71%的教師認為在我國當前保護環境比發展經濟重要;74%的教師在看到河流排污、噪聲污染等污染現象時能夠向有關部門反映;88%的教師愿意參加社區或單位組織的環保活動;99%的教師對看到別人亂扔垃圾表示反感;84%的教師能夠將垃圾扔到垃圾箱中。可以看出,呼倫貝爾市中學教師的環境道德水平整體較高,絕大部分教師具備良好的環境素養,具有較強烈的環境保護意愿,能夠以身作則,用實際行動維護環境秩序,這些優秀的品質是實施環境教育的重要基礎。

2.2 中學教師環境道德存在的不足

盡管絕大多數教師具備了進行環境教育的基本素養,但同時也發現,還有一些教師,在以下幾方面存在不足:

(1)環境知識欠缺,對環境問題的關注度不高。能夠準確說出“世界環境日”的僅占43%;對“目前世界上最重要的環境問題”的判斷分歧較大,選擇“全球變暖,臭氧層破壞和酸雨”的教師僅占48%,23%的教師選擇“水土流失、沙漠化”,14%的教師選擇“水污染”,19%的教師選擇“大氣污染”,8%的教師選擇“固體廢棄物污染”,盡管所有選項都是當前主要的環境污染問題,但是從全世界的角度看,全球變暖,臭氧層破壞和酸雨應是最主要的環境問題。另外,有相當一部分教師對于一些常見的環境現象或問題認識不清,如12%的教師不認為大量捕食青蛙和蛇會破壞生態平衡,24%的教師認為地球上的植物和動物是為了人類的利用而存在,5%的教師認為淡水資源是取之不盡用之不竭的,是不花錢的自然資源。顯然,這些教師的環境基礎知識比較欠缺的,對全球性的環境問題的關注度比較低,存在著比較明顯的人類中心主義思想,如果把這些不準確或不科學的認識或思想傳遞給學生,對學生正確環境價值觀的形成將產生非常不利的影響。

(2)環境保護態度積極,行為滯后。多數教師的環境保護態度非常積極,但涉及到具體的環境保護行為時,許多教師會受到現實的主客觀條件的影響,無法做到“知行合一”。如基于汽車尾氣對環境的影響而明確表示不購買私家車的教師僅占21%,54%的教師表示暫時不會購買,盡量乘坐公共交通工具,26%的教師已經或正在創造條件購買私家車,已經購買還會繼續使用私家車的占4%。出現這種狀況的原因,一方面是因為呼倫貝爾市地處中高緯度,冬季寒冷漫長,出行不便,所以私家車成為人們最為方便保暖的出行方式;另一方面,公共交通體系不完善,交通網絡不發達,冬季等車時間長,乘車擁擠等原因導致人們更愿意乘坐私家車出行;更關鍵的是一些教師對汽車尾氣影響環境的嚴重性認識不清,或者是“無所謂”的態度,所以認為開不開私家車不會對環境產生太大的影響。

(3)良好的日常行為習慣有待于進一步養成。教師環境道德水平的高低往往體現在日常行為中。通過對教師日常行為習慣的調查發現,好的環保習慣還沒有形成。如“在超市是否自備購物袋”,選擇“為環保而自備購物袋”的教師僅占49%,還有3%的教師選擇不會自備購物袋;看到公共洗手間的水龍頭滴水,有4%的教師認為與自己無關;在沒有垃圾箱的公共場所,有10%的教師會把手里的果皮(或其他廢棄物)扔在僻靜的角落,4%的教師選擇“別人扔在哪里,我就扔在哪里”;面對別人送來的一只活的榛雞(又名“飛龍”,國家保護鳥類),24%的教師選擇“與家人一起吃掉”,16%的人選擇“不吃也不管”,愿意與家人講道理,將榛雞送有關部門的教師僅占48%。說明在日常生活中許多教師還只是把環境保護停留在口號中,僅有意識,而并沒有養良好的行為習慣。(見圖1)

(4)面對環境事件,缺乏解決問題應有的勇氣和責任感。如“如果看到某單位正在向河中排放有惡臭的污水,您會怎樣做?”4%的教師選擇不予理睬,17%的教師選擇與其他人談論此事,還有一些教師表現得更為悲觀和無奈,認為“沒辦法解決”,“反映了也不會起作用”;又如“如果您家附近有一座工廠,噪音很大,已經影響了您的休息。在這種情況下,您會”,6%的教師選擇“多一事不如少一事,關緊門窗忍一忍”,8%的教師選擇設法搬家。這些消極的態度和處理環境問題的方式,是缺乏勇氣和社會責任感的做法,對于培養學生的環境意識和環境保護行為,是極為不利的。

(5)對環境道德建設的態度不夠積極。13%的教師選擇不愿意參加社區組織的“世界環境日”、“植樹”等環保活動,或者認為環保活動可有可無。有關環境保護的信息和知識的獲得渠道(見圖2),排在前三位的是廣播電視、網絡和報刊雜志,把“與親人、同事之間的交流”選項排在第一位的僅占3%,所有選擇該項的教師僅占29%,說明教師在平時與親人或同事交流中,談論環境保護的話題比較少,可見,環境和環境問題還沒有引起中學教師的足夠重視,所以,談論較少。如果教師的環境意識淡漠,對環境道德建設的積極性也會受到影響。

3 中學教師環境道德建設措施

3.1 加強中學教師環境教育知識和技能的培養和培訓

中學教師作為環境教育的主要實施者,需要接受系統的環境教育培養和培訓。首先是環境相關學科的知識與技能,中學教師需要了解環境,認識環境,明確環境問題產生的原因,了解當前全球、中國以及呼倫貝爾市存在的主要環境問題,掌握一定的解決環境問題的技能,進而形成良好的環境意識和環境素養,提高自身的環境道德水平。環境教育培訓要納入教師培訓計劃,成為一項長期的循序漸進的工作。培訓的形式可以多種多樣,如網絡課程,繼續教育等。培訓機構需要在繼續教育課程體系中設置環境類課程,使中學教師特別是非環境專業的教師能夠較為系統地豐富環境知識和提高環保技能。

3.2 學校、社區、教育行政部門應當給予中學教師充分的環境教育關懷

中學教師的環境道德修養關乎中學生的健康成長,教師所在的學校、社區以及當地的教育行政部門要把培養教師的環境素養,提高教師環境道德水平作為一項重要的工作,制定相應的規章制度,加大環保宣傳的力度,適時組織教師參與當地的環保活動,引導中學教師成為真正的環保人士。通過參與活動,教師可以進一步了解當地的環境狀況,了解當地主要的環境問題,從而引發教師對環境的思考,激發自身的環保熱情,提高環境素養。教師會將先進的環保理念融入到學科教學中,傳遞給學生,也能夠在日常生活中通過自身的行為影響學生,引導學生。

3.3 加強自律,將環境道德規范內化于心

培訓機構的培訓以及學校、社區等的引導都是外在的,中學教師環境道德修養的提高,關鍵在于教師自身的內在需求。所以,教師要主動關注環境及環境問題,通過廣播、電視、網絡獲取環境科學相關知識,關注身邊的環境,發現問題主動尋找解決問題的途徑(如主動向有關部門反映焚燒垃圾的現象、污水排放問題等),自覺養成良好的環保習慣(如不隨地吐痰、不在公共場所吸煙、去超市自備購物袋、出行多乘坐公共交通工具等等),用行動感染周圍的人,愛護環境,保護環境。

中學教師肩負著對中學生進行環境教育的重任,一名教師的思想觀念影響的往往不是一個人或者幾個人,而是一個學生群體。中學生是社會未來的管理者和建設者,中學階段是學生人生觀、世界觀、價值觀形成的重要時期,在中學階段對學生進行環境保護方面的教育,將會對學生的未來產生深遠影響。因此,需要每一位教師具備高尚的環境道德情操,用自己的言行去影響感化每一個學生,為社會和諧作出努力。

參考文獻:

[1]劉沛林,鄧運員,鐘順清.中小學教師環境意識狀況分析[J].教育評論,2009年第6期.2009.6.

[2]陳連松,張曉明.日本中學理科的環境教育與教師的作用[J].教育科學,2006.04.第22卷第2期.

[3]魏智勇.建設和諧內蒙古的環境道德保障體系研究[M].北京:中國環境科學出版社.2011.04.01.

[4]李文明.高校教師環境道德修養問題初探[J].教育學術月刊, 2011.02.