以東亞玄奘畫像為中心審視圣僧神化歷程

王靜芬 張善慶

內容摘要:玄奘大師歷盡艱辛,西行求法;翻經譯書,創立法相宗,生前身后,無限榮光,尤其是在中國和日本,被視為圣人或圣僧。玄奘崇拜包含四個不同的傳統:中國主流文學傳統、日本佛教祖師崇拜傳統、漢藏佛教和日本宗教圣像傳統、中國民俗傳統。在這四個文化傳統中,玄奘被賦予了不同的尊格,分別是佛教導師和翻譯家,是佛教宗派創立者;既是虔誠的朝圣者和信仰的傳播者,又是超自然力量的見證者和獲得者。玄奘大師的多重角色,反映了中世紀早期佛教與中國傳統文化的互動和融合,佛教傳播到其他文化領域所發生的嬗變,上層精英文化和民間信仰的區別以及視覺與文學藝術形式的交織。

關鍵詞:玄奘;祖師肖像畫;行腳僧;西游記;祖師崇拜;圣人傳記;圣僧

中圖分類號:K879.4 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2016)02-0016-16

Abstract: In East Asian Buddhism, Xuanzang was revered as a saintly figure for his contributions: his pilgrimage to India to seek authentic Buddhist texts, his translations of them, and his founding of the Faxiang School of Buddhism. This essay examines four separate traditions in which he was revered: 1) the orthodox literary tradition in China; 2)the founder worship tradition in Japan; 3)the religious icon tradition in China, Japan, and Tibet, and; 4)the folkloric tradition in China. Each honored the man in a different role. Respectively, these were as a great Buddhist teacher and translator, the founder of a Buddhist sect, a pious pilgrim and transmitter of the faith, and as a witness to and recipient of supernatural help. Through a study of the artifacts associated with Xuanzang, the essay explores the processes by which he was transformed into a saintly figure. The manifold images of Xuanzang reflected the interaction and synthesis of Chinese and Indian Buddhist traditions that began during the early medieval period, further transformations when transmitted to other cultures, distinctions between elite and popular worship, and the intertwining of visual and literary forms of art.

Keywords: Xuanzang; portraits of religious founders; itinerant monks; Journey to the West; founder worship; sacred biography; saint

玄奘(600—664),初唐時期著名的佛教修行者、翻譯家,在諸多國家備受景仰,并由此啟發不同的視覺形象的塑造以及紀念性物品的制作。在東亞美術傳統中,玄奘法師更多地被描繪成一位腳踏草鞋、背負經書朝圣的行腳僧。此外,《西游記》中的唐僧形象同樣廣為人知。在這部小說里,吳承恩虛構了玄奘在神猴以及其他各色人物的陪同下前往印度的一次旅程。

這兩種類型的視覺圖像同時出現于12、13世紀,表明以玄奘為中心的崇拜信仰的發展和加強。然而,行腳僧形象大概較早見于甘肅敦煌莫高窟9、10世紀的畫卷和壁畫之中,并且大多表現為中亞胡僧。玄奘的身份被疊加在行腳僧形象之上,表明了人們擅用早已存在的肖像藝術為這位高僧創造了一個新的視覺身份,這個過程大約完成于玄奘圓寂500年之后。那時在敦煌附近的榆林窟中,敘事性壁畫已經開始描繪玄奘由一只猴子相伴的場景。我們知道,當時民間對玄奘西行的口頭和文學敘述已經傳播開來,這些都是通俗小說的藍本,經過進一步的發展最終以明朝小說的形式出現。此外,禮敬、紀念玄奘的文物還包括碑石、佛塔、卷軸畫和曼荼羅繪畫等,其中,部分紀念性物品在玄奘在世時就已經制作。

為什么玄奘在東亞佛教中具有如此顯赫的地位?從629年到645年,他在前往印度將近17年的朝圣之旅中,巡禮佛教圣地,跟隨印度大師學習佛法,尋求正統佛典。歷經千辛萬苦,兩次穿越中亞沙漠群山,從印度帶回657卷佛教經典、圣像和佛陀舍利。回到唐都長安以后,玄奘傾盡余生,翻譯所收集到的佛教經典。他所結集的瑜伽教派的經典,成為法相宗的教義基礎。而法相宗也是后來日本奈良朝佛教中的一個重要流派。

玄奘對佛教態度虔誠,為佛教傳播付出了巨大的艱辛和努力。再者,他也受到了中國歷史上最強的統治者之一唐太宗(627—649年在位)的青睞和欽佩。這都無疑增強了他的個人魅力。西行印度旅途中的浪漫傳奇和異域風土人情也讓圍繞在他身上的光環更加耀眼。實際上,在玄奘生活的時代,就已經產生了兩部專述法師生平的傳記。基于他對佛教所做出的貢獻,玄奘被賜予“三藏”榮譽。

目前關于玄奘這一歷史人物及其貢獻的論著比較豐富。本文則是以研究玄奘圖像和與他相關的文物為主旨,考察這些文物的起源、表現模式、功能和演變過程,以及它們對玄奘信仰發展這一奇偉現象所做出的詮釋。歐洲中古時期基督教對圣徒或圣人的崇拜已是眾所周知,并成為眾多研究課題的考察對象[1-4]。近年來亞洲宗教傳統中圣徒信仰這個題目得到了越來越多的關注。本文所用“圣徒”或“圣人”一詞是從基督教義中引申而來的,用以指代因具有高尚思想、品德而備受崇敬的人。那么,在當前討論的語境中,包括跨文化研究,圣徒或圣人究竟指代什么?Richard Cohn說,圣人特質(sainthood)是“許多宗教接納某些人所具有的圣潔的狀態。”Thomas Heffernan將圣人定義為“已知與未知相互作用”、“人與神、歷史與超歷史交集”的象征[5]。在亞洲宗教傳統中,能夠接近西方圣人概念者包括佛教的阿羅漢與菩薩、儒家的圣賢、道教的仙人以及神道的神。圣人能詮釋這些宗教中最高的價值觀念,并成為大眾效仿的模范和崇拜的對象。他們所扮演的角色包括奇跡創造者、得力伴侶以及說情者等。

正如上文所確定的概念,在東亞尤其是中國和日本,玄奘被視為圣人或圣僧。筆者暫且將崇拜玄奘的不同傳統分為四類:1.中國主流文學傳統;2.日本佛教祖師崇拜傳統;3.漢藏佛教和日本宗教圣像傳統;4.中國民俗傳統。每一種傳統賦予了玄奘法師不同的尊格,頂禮膜拜。在這四個傳統中,玄奘分別是佛教導師和翻譯家,是佛教宗派的創立者;既是虔誠的朝圣者和信仰的傳播者,又是超自然力量的見證者和獲得者。通過考察與玄奘相關的文物與圖像的來源與發展,本文將探索玄奘轉變成為圣僧的歷程。林林總總的玄奘形象,反映了中世紀早期中國與發端于印度的佛教的互動和融合,佛教傳播到其他文化領域所發生嬗變,上層精英文化和民間信仰的區別以及視覺與文學藝術形式的交織。

一 中國主流文學傳統中的玄奘

早在玄奘成為佛教傳統中具有深遠影響力的人物以前,中國主流文學傳統就已經開始使用碑石的形式來紀念他的貢獻。本小節旨在考察這種紀念模式的意義。645年玄奘結束了他漫長的印度之旅,返回唐都長安,定居弘福寺。他效仿北朝先例,尋求朝廷資助完成他的譯經宏愿。玄奘充分意識到,由于譯經工程巨大,官方支持至關重要,于是他分別向唐太宗及其繼任者唐高宗尋求幫助。他與唐太宗確立的私人關系促成了譯經工程的成功。在朝廷資金的支持下,他才有能力招募到大批學問僧協助完成這項翻譯事業。

646年,也就是歸來的第二年,玄奘奏請唐太宗為他尚在進行的譯經作序,但是遭到拒絕,其主要原因是唐太宗真正感興趣的不是佛教而是玄奘所掌握的印度及中亞等國的信息。玄奘受命于唐太宗,開始編寫《大唐西域記》,描述西行所訪國家及見聞、風俗。此后唐太宗曾經多次嘗試規勸玄奘放棄佛家信仰,改任其智囊,但并未成功。直至唐太宗去世前的幾年,他才對佛教真正感興趣。在高麗戰爭失利和身體不適的情形下,唐太宗召見玄奘為他講解佛法和玄奘正在翻譯的經典。648年玄奘譯完瑜伽行唯識學派基礎性經典《瑜伽師地論》,此后,唐太宗親撰《大唐三藏圣教序》[6]。御制的序文在慶福殿舉行的儀式中頒發給玄奘,并令人在眾文武大臣面前宣讀。全文共計781個字,高度贊揚玄奘所做的努力。此外太子李治,即繼任皇帝高宗,撰寫《大唐皇帝述三藏圣教序記》一文記錄此事。

佛教作為外來宗教,能得到朝廷正式的認同,這使得弘福寺方丈圓定喜出望外。他與長安城內眾僧一道,上書朝廷奏請立碑,刊刻這兩篇頌揚玄奘譯經工程的御制序文,最終得到朝廷的允許。時任中書令、尚書右仆射的書法家褚遂良用優雅規范的楷書書寫序文和記事碑文,為碑石雕刻提供了樣板。文章被分別刻在兩塊石板上,完工于653年。

648年太子為追念已故的母親文德皇后,布施興建大慈恩寺。該寺同時也為敬重玄奘而建,并邀請他做該寺寺主。玄奘婉拒了這一邀請。但不久之后,翻經院在該寺建成,他便移居于此,繼續他的譯經工作。652年應玄奘請求,唐高宗授權他在寺內修建一座五層印度風格的佛塔。該塔土心披磚,位于佛寺中央。佛塔建成以后,兩通《圣教序》碑便被安放在頂層的石室中。玄奘親自參加了樹碑典禮[7]。此塔后來倒塌,并于703—705年在武后支持下被改建成一座中式風格的磚塔,這便是眾所周知的大雁塔[6]9-23。《圣教序》碑便被安放在大雁塔南面入口兩側的壁龕中,并保留至今。

672年《圣教序》被重新鐫刻,發起人和設計者是弘福寺僧懷仁。他收集當時存世的王羲之書法作品中的字,并根據需要將其縮小或放大,綴合成文。所以碑文再現了王羲之流暢的行書風格。《唐懷仁集王書圣教序》碑現存于西安碑林。據說懷仁是“書圣”王羲之的后人,他可能有機會接觸到大師的部分真跡。眾所周知,唐太宗熱衷于收集王羲之作品,傳說他甚至要求以《蘭亭序》陪葬。唐太宗的藝術品位對朝中書法家產生很大影響,比如歐陽詢、虞世南和褚遂良等人,都以王羲之的書法為模范。所以懷仁集王羲之字重刻序文很可能是表示對太宗書法品味的尊崇。

對于中國佛教徒而言,玄奘最大的貢獻是爭取到佛教在中國發展繁榮最為關鍵的扶持。Frederick Mote指出:

正是由于他(玄奘)個人的努力,佛教才被唐太宗全心全意地接受,成為中國百姓生活的一部分。起初皇帝十分器重玄奘,正因玄奘的緣故,他開始資助佛教機構,在長安興建了一所集講法和研究于一體的寺院,并準允玄奘在全國范圍內廣發度牒的要求。因此社會上層精英開始大量資助佛教。對佛教的這種資助,出現在社會穩定、文化富裕的時期,持續近兩百年。當時正是中國文化高度國際性的階段,漢傳佛教的發展因此達到全盛。

以碑石來紀念玄奘大師,可以說是最正統的中國形式。早在東漢初期,人們就開始在喪葬或其他紀念性活動中使用碑石,特別是用來記載文化英雄的美德和功績。所贊譽的主要是儒家美德,包括忠、孝、仁政等。人們用碑石來頌揚國家級重要人物,但大多數以地方官員或士紳為主。從社會學角度看,碑石獲得了知識精英或士大夫階層的認同,尤其是表揚那些因個人修行而從政、造福社會的高尚行為。從美學角度看,碑石是文學價值和絕妙書法技藝的體現,因為文學與書法皆和學識與教育緊密相聯。

通過這一歷史背景,我們就能夠理解寺院希望勒石立碑、保存表揚玄奘貢獻的御制贊辭的重要意義。雖然玄奘的主要貢獻在于佛教而不屬儒家,但是用中國傳統的碑石來紀念他,實際上也就把他和中國其他圣賢的歷史貢獻視如一轍。成于653年的《圣教序》碑刻,是玄奘對佛教的貢獻得到皇帝和太子親撰文章高度贊揚的體現,并由褚遂良的著名書體刊刻下來。672年懷仁集王羲之書《圣教序》碑,更進一步提升了玄奘在士大夫精英心目中的地位,因為作為書法楷范,王羲之書法特別受到唐太宗李世民的青睞。

中古時期初始,宗教傳記是頌揚玄奘的一種途徑。從6世紀開始,佛教徒開始編纂高僧傳記,贊揚他們弘揚佛教、身體力行,以及作為虔誠佛教徒的榜樣。傳記的模本來自漢朝以來史書中的傳記體裁。雖然佛教傳記的寫實程度比較自由,包含有虛構的內容,但是它們也逐漸傾向于強調其文學價值(這代表著儒家的價值觀念),以及高僧與皇室王公、達官貴人的關系。Arthur Wright評價道,這些適應性的改變成功地實現了“將佛教傳記從外來、異域的邊緣拯救回來,并在中國文化史上為高僧大德的一生尋找到了應有的尊嚴地位”[8]。除了記錄玄奘后期與政要人物的交往之外,生平敘述中還特別強調他出身于書香門第,世代為官,精通儒學。傳記提到,玄奘8歲時跟隨父親學習《孝經》,并推斷他崇敬古代圣賢,在進入寺院以前他就已開始研習中國傳統經典了[7]221[9-10]。

作為知名的佛學大家,玄奘也被后人用印度佛教的方式加以禮拜,即在興教寺建五層寶塔來供奉法師的舍利[5]9-31,圖版17-18。多重寶塔起源于印度窣堵波,是埋葬佛陀舍利的墳冢,而這種形式又來源于古代印度為了紀念國王或者偉人建造的葬禮墳冢。在佛像膜拜流行之前,印式窣堵波是佛教儀式和禮拜活動的焦聚點。在后期佛教傳統中,人們通常建造小型窣堵波或者佛塔來紀念對佛教做出卓越貢獻的僧侶。因此,這些佛塔是標志性建筑,紀念履行佛教理想的高僧,為玄奘建塔就是以印度方式來紀念他,佛塔本身一并成為禮拜的對象。

二 日本宗教祖師崇拜傳統

在大多數宗教傳統中,宗教傳記(圣人或宗教創始人的傳記)或圣徒傳記(描寫圣徒的傳記)的創作很普通。總體而言,這些文學體裁的特色是把歷史與神話糅合為一體,圣人通常被描繪成擁有真知或超自然能力,或者兩者兼而有之,這些能力在他們完成神圣使命的過程中得到了印證。在許多傳統中,這些文本屬于宗教信仰類文學。但是中國傳記的體裁具有獨特的文化模式。例如孔子在中國傳統文化中是一位圣人,但與其他傳統相比,其傳記強調歷史多于神話。William Lafleur 指出,對孔子的膜拜是通過他作為一位老師和圣賢的生平范例表現出來的,換言之,他擁有的是睿智而不是超自然能力[11]。如上所述,這種模式影響著中國佛教傳記體裁。

在這一節,筆者將考察日本描繪玄奘傳記的敘事性畫卷,討論畫傳所展示出來的地方性文化現象。以高僧傳記為主題的畫傳源于日本中世紀佛教祖師崇拜傳統,把玄奘視為法相宗祖師進行崇拜。現存大阪藤田美術館的《玄奘三藏繪》畫卷,完成于鐮倉時代,是為奈良興福寺而創作的。

興福寺是法相宗的大本山,同時也是藤原家族的家寺。在日本平安時代(794—1185),藤原家族是實力雄厚的貴族,把持政治大權以及文學與藝術等領域。歷史文獻資料表明,鐮倉時代早期畫師曾經創作過同名的畫卷,高階隆兼制作了另外一組。此外高階隆兼還創作了《春日榷現驗記繪》。繪卷是為紀念神道春日大神而作,完成于1309年,后由藤原家族成員獻給興福寺大乘院。《玄奘三藏繪》也收藏于大乘院。由于《春日榷現驗記繪》、《玄奘三藏繪》(現存藤田美術館)展現出相同的繪畫風格,學者一般認為后者也出自高階隆兼之手,以較早的畫卷(現已佚失)為藍本[12-13]。

《玄奘三藏繪》包括十二幀,以玄奘傳為基礎,在文本與圖像的交替中,畫卷從玄奘在中國的出生地開始,展示了高僧一生的事跡。較早的一幅圖像向我們展示了他少年時跟隨父親學習《孝經》的情節。然后,畫卷描述了玄奘的印度之旅,包括他在沙漠中的艱辛和各種見聞。與后來民間傳統夸大的描述比較,畫卷的處理手法顯得有些保留。卷中展現玄奘的形象是一位高貴的旅行家,沿途經常得到當地統治者的幫助。繪卷進而描述他抵達印度后巡禮所有的佛教遺跡,包括舍衛城祗園精舍、那竭國和靈鷲山。在畫卷的另一章節中,可以見到玄奘正在當時最大的佛教中心那爛陀寺學習。末后(圖1),可以看到他在離開前向印度大師戒賢告別。戒賢大師曾就學于護法大師門下,其教義的直接傳人就是瑜伽學派創始人世親。通過清晰地點出玄奘傳承于印度佛法的譜系,繪卷的宗旨是肯定法相宗的正統地位。盡管如此,畫面中建筑的細節和場景都是依照日本本土模式勾勒的。

隨后我們看到玄奘回到長安城時的情景:玄奘所得經像部隊一般陳列于長安城通衢大道上;另一幅畫面進一步描繪了眾多僧侶在他指導下盡心盡力地翻譯佛經。李唐皇室對玄奘的厚愛也被描繪出來:在唐太宗彌留之際,玄奘陪伴在他的身邊。全卷以玄奘圓寂和送葬隊伍結尾。

從平安時代末期到鐮倉時代,繪卷是當時最受重視的繪畫形式。統治者和貴族出于個人或公眾目的,支持這種藝術類型。當時著名繪卷包括《源氏物語繪卷》、《平家物語繪卷》等。《玄奘三藏繪》制作華麗,可以推斷出贊助者的皇室或貴族身份。此外,保存這些畫卷的寺院與權貴都有緊密的聯系。當然,貴族贊助人必然贊同繪卷中描繪的玄奘的形象——學識廣博、舉止優雅、高貴莊嚴。他身穿僧祇衣,袈裟由顏色不同長條形布料作成,形同補丁,也稱百衲衣。

日本傳記繪卷這一傳統始于8世紀,《繪因果經》就是當時著名的代表作品。總體而言,學者認為它是以中國藍本為基礎的摹本。畫卷描述了釋迦牟尼佛一生之中的重要事件,包括太子降誕、離開皇宮、遁入群山、禪修悟道以及度化五大弟子,等等[14]。與口述傳記和文學傳記一樣,繪畫式傳記也以說教為目的,傳達出的信息是,信徒應該以佛陀為榜樣,效仿佛陀一生所樹立的道德與宗教行為。

玄奘所譯佛經大多是深奧的瑜伽學派經典。其教義堅持外部世界是內心世界的幻覺所制造出的假象。因此伴隨著瑜伽派在中國的弘傳,玄奘所創法相宗以唯識教義為人們所熟知。玄奘的學說吸引了許多追從者,包括窺基。但是,瑜伽學派在中國沒有得到廣泛接受。隨著早期祖師的圓寂,瑜伽學派迅速衰敗,一方面是因為845年滅佛運動,另一方面也是因為受到教義淺顯易懂的宗派如凈土宗和禪宗的競爭所排擠[15]。

然而學術性極強的法相宗在日本卻取得了巨大的成就。作為中國大唐所傳佛教一部分,它被日本佛學界接受,并被尊奉為奈良朝佛教的六大宗派之一。興福寺與元興寺是這一宗派的本山寺院,享受王公貴族的供養。該學派同樣影響著其他財力、實力雄厚的大寺院,如東大寺、藥師寺、西大寺和法隆寺[16]。然而,到了鐮倉時期,新的宗教運動涌現,如三大凈土宗派(凈土宗、真宗、時宗)、兩大禪宗宗派(曹洞宗、臨濟宗)以及日蓮學派。經過頗具遠見卓識的領導者的改造,這些新型學派比奈良大寺舊有的宗派——如法相學,更為直接地吸引俗界乃至整個社會[17]。

研究日本佛教的學者注意到,伴隨著新學派的興起,宗派創始人崇拜開始出現[18],創辦宗派的祖師被視為真理的化身。正如James Dobbins所說:“他們被認為是佛法的化身或釋迦牟尼佛的轉世。”[17]36與之相關的物品,比如舍利、圖像、邈真像或畫傳都成為崇拜的焦點,膜拜宗派祖師的儀式更是佛教年歷中的大事。在構思寺廟建筑設計時,特設紀念祖師的殿堂[18]156-159。

鐮倉時代祖師信仰以弘法大師空海(774—835)崇拜最為典型。他在平安時代創立了深奧的真言宗。真言從古老學派的學術理論分離出來;為了產生更為廣大的號召力,它成為鐮倉時代改良佛教的先行者。以弘法大師為中心的崇拜得到稱為“圣”(ひじり,指圣人、圣者)的新型宗教實踐者的推動而傳播。所謂“圣”者,包括對佛教組織衰敗不滿的還俗僧人、云游四海或隱居山野的頭陀苦行僧,以及那些為了往生凈土世界而過著獨居生活的修行者。他們愿意忍受肉體與精神的苦楚作為獲得解脫的途徑。“圣”特別推崇弘法大師為模范,因為他年輕時曾退隱山林修煉以增其神力。

“圣”的出現必須從佛教在日本本土化的這個語境中來理解,特別是佛教與神道觀念和實踐的融合。人們以為“圣”的行為展現了“本地垂跡”理論,即神道的神祇就是佛教諸佛菩薩的化身。在神道觀念中,大神四處游歷庇佑眾人,所以“圣” 認為他們與宗派祖師的修行,踐行了佛教目的[18]159-163。“圣”的團體的形成和對宗教創始人的崇拜,是日本佛教顯現其獨特的文化類型。Joseph Kitagawa指出,日本宗教文化傳統中的一個重要的主題是“它傾向于用宗教領袖超凡脫俗的魅力作為拯救世人的‘靈方妙藥”。并且,該主題源于佛教以前的神道傳統,但因佛教信徒的虔誠而得到擴展。空海以及后來其他宗派創始人形象的神化,正體現了Kitagawa所說的“神道與佛教救世主主題的融合”[19]。

從這一背景來看,我們可以領會鐮倉時期人們繪制玄奘畫傳的深層意涵。法相宗是改良學派所反對的奈良朝佛教中的一支。無疑法相宗擁護者感受到了壓迫感,他們通過美化創始人,來保護宗派,應對挑戰。空海或親鸞(1173—1262,凈土真宗創始人)在日本具有強大的號召力,而玄奘卻不同,其地位的確立依賴于他對佛法的精準翻譯和詮釋,并且是通過印度大師的直接傳承。于是,畫卷的重點放在玄奘與印度的交往上,也包括他與中國帝王、朝臣的關系。

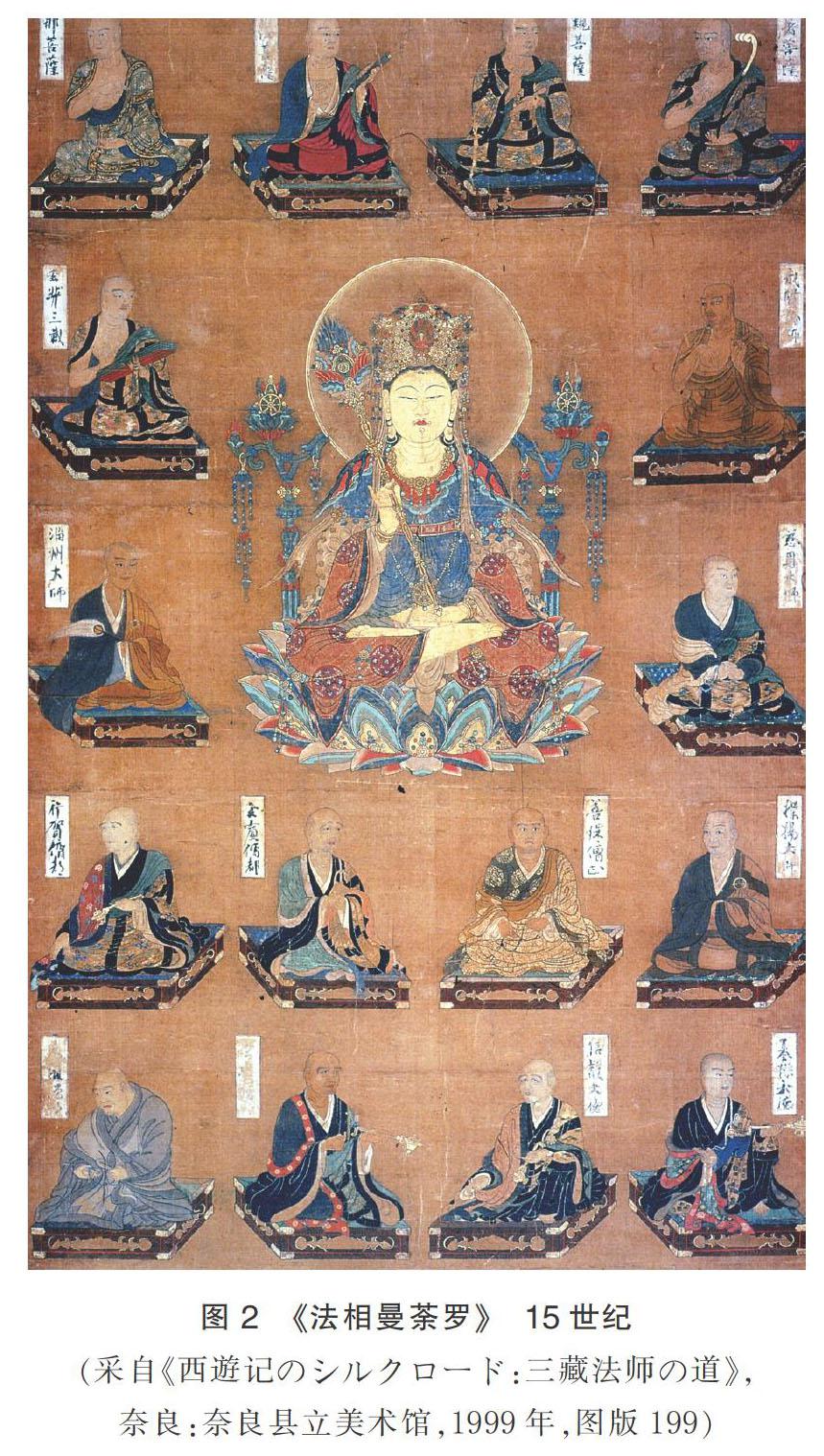

為了紀念一個宗教學派或組織的創始人,寺院會委托畫師制作祖師肖像。有時這些肖像被置于神秘的曼荼羅之中。在鐮倉時代和室町時代(1392—1573),有不少描繪法相宗傳法譜系的繪畫作品,稱為“法相曼荼羅”。其中興福寺藏一幅15世紀的作品,繪畫中央描述該宗派最尊崇的彌勒菩薩,四周是16位法相祖師,包括5位印度人、4位中國人和7位日本人(圖2)。圖中玄奘位于左邊,從上往下數第二,以年輕僧人形象出現,身披袈裟,右手握住貝葉經書。百橋明穗教授指出,“對于日本人……這些形象(連同下面將討論到的把玄奘刻畫為護法神的作品)似乎擁有超自然的力量”[20]。

正如曼荼羅和其他宗教創始人崇拜相關物品一樣,玄奘畫傳的功能用于揭示其所包含的深層含義。這些畫卷被興福寺尊奉為圣物,并賦予神奇的力量,被視為守護寺院福祉的神靈。只有在特殊場合或皇室請求下才能閱覽該畫卷。自18世紀以后,畫卷被稱為《法相宗秘事繪詞》,這進一步顯示了其神圣的地位。玄奘,作為法相宗的創始人,被提升成為擁有超能力的寺院守護神。

三 漢傳佛教、藏傳佛教、日本宗教圣像傳統

玄奘圖像通常把他描繪成朝圣者的形象。最為人所熟知的代表作是創作于日本鐮倉時代早期的兩幅幾乎完全相同的絹畫。筆者所援引的圖3就是其中一幅,作品顯示,玄奘作行腳僧裝束打扮:外衣束腰簡短,腳穿芒履,隨身攜帶陽傘。他還背負竹制經篋。經篋前面懸掛著一個小物品。有學者認為這是一個香爐,也有學者認為是舍利匣。他一手持拂塵,一手拿經書:拂塵用來驅除惡魔,經書則用來誦讀。脖子掛著骷髏項飾,但具體細節不詳。

骷髏項飾是一個與玄奘西行有關聯的護法神的圖像。玄奘在穿越敦煌以西沙漠時丟失了水瓶,一連數日滴水未進,但仍然繼續前行;最終在饑渴和絕望之際,他夢見了一個身高數尺、手握長戟的護法神。護法神敦促玄奘繼續前行。玄奘醒來再次出發,老馬卻改變了方向并且一如既往地走下去,很快帶著玄奘來到水草豐茂的綠洲,在這里他補足飲水繼續旅程[7]224。

在后來的記載中,該護法神被稱作“深沙大神”,是沙漠腹地中的神秘護法神。日本僧人常曉曾于838到839年在中國朝圣旅行,回國時帶回一尊深沙大神尊像及其他物品。他宣稱這就是玄奘在沙漠中所遇到的那位大神,并進一步認定他是北方多聞天毗沙門天王的化身。該天神保佑著唐朝民眾免于災難,并受到人們的供奉[21-23],同時又作為旅行者的保護神而備受崇拜。

一幅日本12世紀的繪畫將這尊護法神描繪為頭發豎立、面目猙獰的形象,一手攤開,另一手舉起作擊打狀(圖4)。瓔珞用七個骷髏頭串成。四肢纏繞著長蛇,膝蓋上也顯現出象頭。不僅如此,他的雙腳還長著爪子。這一守護神在日本被稱為深沙大神,出現在平安時代后期和鐮倉時代的木質雕像中[20]圖版185-187。另外還有記載把深沙神描繪成惡魔,被玄奘所降伏。在吳承恩小說中,他演變為沙和尚,成了玄奘的一名隨從[23]。兩幅鐮倉時代的繪畫中,玄奘從深沙大神那兒得到了骷髏瓔珞(圖3)。據推測,這些骷髏可能代表玄奘的七個前世化身。

另一則與玄奘相關的著名神話講述了《心經》(《大般若波羅蜜多心經》簡本)的神奇法力。據傳,該經文是玄奘在四川時由一位衣衫襤褸的神秘老者所授。后來,每當玄奘在旅途中遇到妖魔鬼怪,祈請念誦觀世音菩薩法號也不能發生效用時,只要誦讀《心經》,妖怪就會立刻全部消失。正因為它具有作為咒語的靈驗力量,供奉《心經》的儀軌在中古中國逐漸發展起來。也因玄奘翻譯了這部佛經,所以《心經》的信仰也與之相關。這部佛經被尊奉為圣物,其內容等同于佛法和佛陀。

十六善神的形象伴隨著《心經》崇拜而發展起來,有時與玄奘圖像形成組合。根據文獻資料,唐玄宗詔令印度高僧金剛智繪制護衛《心經》的十六善神畫卷。據稱,這些圖像被空海帶回日本[22]441。盡管唐朝畫樣沒有流傳下來,但在日本,現存最早關于十六善神作品,可以追溯到平安時代后期。十六善神以《心經》保護神的身份出現,他們被畫在安放《心經》的藏經匣內側木板上。有時釋迦牟尼佛尊像也被用來象征《心經》,護法者也由原來的十六善神擴大到菩薩和天人[22]441-444[24]16-17。

早在鐮倉時期作品中,玄奘和深沙大神這兩個形象被加入到這個組合[20]圖版178-184。在南禪寺一幅繪畫(圖5)中,般若會造像組合包括釋迦牟尼佛及其脅侍菩薩:騎獅文殊菩薩和乘象普賢菩薩;此外還有功德天和婆藪仙以及十六善神。玄奘作為行腳僧站在右下角,深沙大神站在左下方,看上去面目猙獰,肌肉呈泛紅的顏色。盡管玄奘出身凡人,而深沙大神是護法神,他們在佛教萬神殿的等級序列中原本地位較低,但因為他們在《心經》傳播過程中所做出的貢獻,地位也因此提高,并與守護經典的佛、菩薩及善神一同出現。雖然有些般若會繪畫作品將玄奘描繪成一名身披袈裟、手持貝葉經的高僧(參見上節討論的畫卷或曼荼羅所塑造的形象),但在大多數作品中,玄奘多以身負經篋的行腳僧形象出現。

兩幅鐮倉時代的玄奘圖像畫(圖3),可能基于宋朝末期的原本所摹。精湛的技法和雅致的描繪都與宋朝人物畫風格相吻合。通過宋代中國和日本便捷的交通,那時許多手工繪制或者雕版印刷的繪畫、圖像藍本被帶到了日本,繼而影響了日本佛教繪畫的發展[22]441-444[24]6-17。

諸多學者指出,玄奘作為行腳僧這一朝圣者形象源自異域行腳僧的描繪。約有十多幅中亞或印度行腳僧的繪畫在敦煌被發現,現藏于英國國家博物館、法國吉美美術館、韓國國家博物館以及其他地方。這些圖像的時代為9、10世紀,通常繪于紙上,技法粗劣,而且經常夸張地描繪中亞人或非漢人的面相(圖6)。此外,敦煌壁畫也有這種類型的作品,比如莫高窟第45窟、第363窟、第306窟、第308窟各有兩幅[25-26]。圖中僧侶的隨身物品包括一個竹制背經篋、拂塵、寬邊帽子、懸掛的香爐或舍利匣以及芒鞋。他并沒有佩戴骷髏瓔珞,而是騰駕彩云,與老虎為伴。小型的化佛像出現在右上角,有時被題名為寶勝如來。

行腳僧在佛教傳播過程中扮演著非常重要的角色。他們深入偏遠的荒蠻之地游化,往往需要用講故事一類的技巧來宣講宗教道德教義。Victor H.Mair認為,敦煌所描繪的中亞行腳僧就代表了這一類民間藝人[27]。他們所攜帶的卷軸也許是用來配合講解佛教故事的圖畫,而他們所講的故事也許就是俗文學體裁中所謂變文的口頭的前身。祥云通常是超自然或化身變現的象征。由于行腳僧的任務是宣傳佛教,講故事就被認為是介于已知與未知、人與神之間的宗教行為。圖畫中化佛的顯現,意在表明行腳僧的傳教之旅得到了佛陀的保佑。隨之出現的老虎則意味著兇猛的野獸在佛陀靈氣的感化下變得異乎溫順。

由于玄奘在傳播佛教過程中所扮演的角色,我們就很容易理解為何畫師會采納行腳僧這一形象去描述他。目前學界普遍認為,這一過程大約成于晚唐到宋朝這段時間,鐮倉時代的兩幅作品很有可能就是基于已經佚失的中國宋代繪畫的摹本(也可能其中一幅是摹本,另一幅是摹本的摹本)。玄奘以行腳僧的新形象出現于12世紀到13世紀之間,具有特殊的意義。因為關于他的傳說——包括口頭和傳統故事、戲劇以及其他佛教或非佛教的娛樂形式——正是在這一時期不斷涌現出來的。

盡管行腳僧形象被借來用于玄奘圖像的這個過程可能發生在中國,但這種情況同樣也會發生在日本。如上所述,日本朝圣者常曉帶回去一尊深沙大神像并記載了關于玄奘的傳說。如此看來,9世紀的日本旅行家們也都可能做過同樣的事情。在12世紀中日交流恢復以后,玄奘圖像以行腳僧的新形象傳到日本,并作為崇拜圣物備受不同派別佛教徒的供奉。正像先前所述玄奘作為知識淵博的大師,受到王公貴族的擁戴,與精英階層分庭抗禮,而玄奘作為不屈不撓的朝圣者的典范,對“圣”來說深具意義,并得到他們的歡迎和傳播。

行腳僧的形象也影響到修驗道——與“圣”現象相關的宗教運動。修驗道脫胎于本土和外來傳統混同交融,這包括神道、道教、儒家、佛教、民間信仰和山岳信仰等。其追隨者有不同的稱謂,如修驗者(“擁有非同尋常的宗教力量的人”)或山伏(“睡在群山中的人”)。他們除了在山中苦行之外,也會四處云游,到鄉村周邊向普通民眾講解教義[28]。據傳,修驗道創始人是役小角(643—701),直到平安時代和鐮倉時期才形成固定的組織。修驗者或山伏都遵守著嚴謹的宗教儀軌與實踐。嚴格的服飾法典規定了修行者所持手杖、念珠、草鞋以及一個便攜式裝滿佛經的經架。他們前往圣山、寺院以及禮拜中心朝圣。一張19世紀的苦行者的照片顯示了他們的服裝與玄奘作為朝圣者模范的形象是何其相似(圖7)。晚期的日本繪畫和屏風畫經常描繪山中苦行者和巡禮圣地的朝圣者。

修驗道信徒身上佩帶著護身符。其中一例由木版印圖像長卷組成,展示講述《心經》的釋迦牟尼佛并二菩薩、二天人(可能是印度教神梵天和帝釋天和十六善神,玄奘在右側遠處,深沙大神位于左側遠處。這個案例表明,與其他神靈一道,玄奘成了日本山中修行者和朝圣者的守護神(圖8)。

日本所存玄奘作為行腳僧的圖像后來又回流到中國,因為現代中國圖像都是日本作品的摹本。1933年,以日本鐮倉繪畫為摹本的玄奘圖像被刻在兩塊碑石上,其中還把玄奘放置在朝圣之旅的現代地圖上。現今兩塊碑石均藏于西安碑林。此外,我們注意到中國傳統注重以碑石這種富有象征內涵的形式來紀念和保存具有重大文化意義的圖像。

14至15世紀,行腳僧模式開始在藏傳佛教中得到繪制。值得注意的是,這個形象在藏傳佛教傳統中的變體,非常類似于他在中日佛教萬神殿中所扮演的角色。在藏傳模式中,行腳僧被稱為達磨多羅。他是一位居士,是佛祖的仆人,因此地位相對較低,他的外貌與敦煌壁畫中描繪的中亞行腳僧一樣:留著長發或系成發髻,拿著陽傘或寬邊帽,一手執拂塵,一手執水瓶。他穿著凡人衣服,背上經架里裝滿經卷或書籍。由于達磨多羅是觀世音菩薩的化身,長伴其身旁的化佛就是阿彌陀佛。圖像還包含隨行的老虎和團云圖案(圖9)。

同時,達磨多羅是后代新增的二羅漢之一,加到傳統的十六羅漢組合中去[29-30]。在唐卡(圖10)中,他們的任務是護法,圍繞在主尊佛的四周。根據上述特點,達磨多羅圖像很容易識別。第十八個羅漢是布袋和尚,起源于漢傳佛教后期的彌勒佛或大肚笑佛。傳統組合中達磨多羅和布袋和尚的加入體現了藏傳佛教系統對漢地乃至中亞地區民間元素的吸收。

這兩個人物地位得到提升,加入羅漢行列,正如玄奘和深沙大神加入守護《心經》的十六善神組合。中亞的行腳僧與玄奘、達磨多羅一樣,都是凡人出身。但是,由于他們對佛教事業的貢獻,玄奘和達磨多羅都獲得了半神地位以及陪伴十六善神或羅漢的殊榮。

四 中國民間傳統中的玄奘

隨著對玄奘的崇拜廣為流傳,有關他的視覺作品也相繼發展起來,糅合了史實,充滿著幻想、奇異的浪漫主義精神,使玄奘在民間傳說中的形象廣為百姓所熟知。大概從口頭文學出發,有關玄奘的民間傳說和故事最終以小說《西游記》的形式出現。Glen Dudbridge考究了《西游記》的雛形,追溯到宋代都城的市井文化,尤其是說書業[23]1。更早的版本可能是變文。20世紀初敦煌遺書早期變文的發現,已經揭示了這種俗文學的源頭,與之相關的還有早于宋代的佛教講唱文、繪畫以及其他表演。周紹良曾經指出,“‘變文者,刺取佛經中神變故事,而敷衍成文,俾便導俗化眾也。”[31] Victor H.Mair對“神變”(梵語prātihārya)一詞的闡述與解釋是:“這是佛祖或菩薩為點化眾生所施展的神奇的變化(就是現身或化身)。”[27]49雖然是源于佛教實踐,“變”(變文)的演出也進入世俗場合中,有時還用圖像作為輔助。顯然,在中晚唐時期這種變或變文的表演,是廣受下層社會群體喜愛的娛樂形式[27]170。9世紀常曉對深沙大神傳說所做的記錄,表明環繞玄奘的民間信仰已經發展起來。因為玄奘是佛教高僧的代表,所以不難想象他的生平事跡與英雄史詩般的旅程被編排到“變”的表演中。

宋代涉及玄奘的文字、視覺題材激增,這證明該信仰已流行并成熟起來。宋朝有兩本書代表《西游記》早期版本,現存于京都高山寺。它們恰好是中國通俗小說最早的印刷版本,分別是《新雕大唐三藏法師取經記》和《大唐三藏取經詩話》。Dudbridge指出該書的兩大特色為:

(首先)書中還保存有眾多類似源于佛教的因素,但也包含非佛教正統的主題,其章節令人困惑且變化不一。其次,由此表現出佛教(或從屬佛教)的信仰與傳統在這一過程中失去了其本身的意義或邏輯。[23]44-45

許多學者對此感到很驚訝:因小說中的描述與歷史上的玄奘之旅大相徑庭。這些故事體系的早期文本表明,眾多信仰和神話,無論是佛教還是非佛教者,都被漸次添加到故事環節中。對小說形成的分析已經超出了本文的研究范圍,但是值得關注的是,玄奘的故事系統強調超越史實的奇跡和超自然力,因此相對于中國傳統的傳記來說,更貼近于其他宗教傳統中的圣人傳記(就此而言,比如印度佛教)。

自宋朝開始,文獻資料就提及描繪玄奘取經的繪畫或壁畫。董逌《廣川書跋》就曾列舉《玄奘取經圖》[32]。身為朝官的詩人歐陽修記載,他于1036年探訪揚州壽靈寺,得知后周世宗把此地作為行宮時,寺院就已經毀壞,唯獨只剩一鋪《玄奘取經圖》壁畫[33]。這些作品都未能保存到今天,因此妄度猜測圖像的內容只會徒勞無功。但是,甘肅省榆林窟壁畫和日本所存的一本宋朝畫冊的公布,為我們繼續探索這個故事系統提供了視覺資料。

在瓜州(原文為“安西”,譯者改)榆林窟及其附近的東千佛洞,有數鋪西夏時期的玄奘圖。在榆林窟第3窟的壁畫中,玄奘身處普賢菩薩道場。普賢菩薩是常與文殊菩薩作為釋迦牟尼佛脅侍出現的菩薩大士之一,在畫師繪制的壯觀的全景式山水畫背景下,優雅莊嚴的普賢菩薩乘白象居中。團團簇擁著普賢菩薩的眷屬站在深海巨浪之上,包括小菩薩、中國帝王打扮的印度教神梵天和帝釋天、天王以及羅漢。左邊懸崖岸邊站著擁有頭光的小型僧人圖像,他正向普賢菩薩致敬。其身后站著一只猴子和一匹白馬,馬鞍上似乎是一包經書。

《華嚴經》最后一品《入法界品》中,主角善財童子在文殊菩薩指引下,為尋求佛智,踏上朝圣之路,參訪了五十三位善知識。最后一位正是普賢菩薩。文殊菩薩與普賢菩薩是文獻中備受尊敬的兩位大士(與盧舍那佛合稱“華嚴三圣”)。前者代表著信念、理解力、洞察力,而后者將“信念對象”、“實踐”、“理”賦以人性化。因此,善財童子與普賢菩薩的相會象征著他已經達成了朝圣之旅的目的,也就是大乘佛教菩薩道踐行的完成。榆林窟壁畫中的玄奘扮演了善財童子典型的朝覲者角色,最終與普賢菩薩相見。這鋪壁畫的題材揭示了如《華嚴經》這樣重要的大乘佛教經典,為玄奘信仰相關的圖像提供了教義基礎和創作的靈感。

文學系統中的故事情節也得到了發展。高山寺文本其中的一節講述了三藏在中亞傳說中的“女兒國”受到王后接見以及百般引誘的故事。隨后這個王后現出真身,她原來是文殊菩薩和普賢菩薩的合體,這個隱喻同樣與《華嚴經》相關[23]13-14。東千佛洞一鋪12、13世紀的壁畫,描述了玄奘與猴子、白馬為伴。但榆林窟第2窟頗具特色的水月觀音壁畫中陪伴玄奘的只有猴子而已[34]。Dudbridge 指出,觀世音菩薩是變化成誘惑者的另一位佛教人物[23]14注釋2。除此以外,在與玄奘旅行相關的神話中觀世音菩薩都扮演了很重要的角色,尤其是作為旅行者的保護神形象。這些壁畫內容與文學虛構玄奘之旅的故事符合,證明文學與繪畫的相互影響。

在榆林窟和東千佛洞的壁畫中,猴子是最早在玄奘長途旅程中現身的伙伴。關于猴子形象的來源,學界存在多種說法,最普遍的理論是將他與《羅摩衍那》(Rāmāyana)史詩中的半神哈努曼(Hanuman)聯系起來。另一方面,中國南方有崇拜猴神的地方習俗,福建泉州南宋開元寺西塔上也有猴行者和玄奘的浮雕,這些證據都顯示了故事的本土化發展。無論如何,神猴后來成為小說《西游記》的主角,標志著玄奘故事的變化,因為它的出現把故事提升至神與佛的境界。當玄奘由猴子相伴出現時,在宏偉畫面中他的繪畫形象顯示他已被弱化為一個微不足道的禮拜者,地位雖然神圣,但在盧舍那佛、普賢菩薩和文殊菩薩所主宰的神圣道場中,只是一個心懷敬畏的次要人物。

最近出版的一本圖冊為宋朝玄奘故事系統提供了一份罕見的視覺證據。圖冊分為兩卷,每卷16頁,上有元代王正鵬題記。通過分析畫冊內容和可供比較的文學和視覺資料,田仲一成得出了結論:其圖片所繪的《西游記》故事,早于高山寺南宋《詩話》。他認為該畫冊創作于12世紀,在北宋或金代。

這部畫冊將玄奘定格為一名英雄,他擁有降妖除魔的超能力,不同于后來的作品將他刻畫為日益文弱的人物這一特點。其中一頁,玄奘正使用禪杖降伏惡龍(圖11)。猴子扮演玄奘的保護者,豬八戒和沙和尚也出現了,此時他們還是未被降伏的妖怪,象征玄奘為完成任務而必須克服的障礙。被降服以后,他們就在隨后的故事體系中成為玄奘的隨從。

在16世紀的《西游記》小說中,玄奘仍然擁有一定程度的法力,但猴子的超能力驟然增大。然而他們和至高無上的萬神殿保持著原有的關系。現在的萬神殿又進一步擴展,吸收了道教及其他中國本土神祇,可見于保存至今明末清朝木版印的《西游記》。這部喜劇巨作所表現出的不可思議的想象力,直到今天仍然對觀眾具有強大的吸引力。現今《西游記》的視覺表現不斷增加,從卡通動漫、圖書插圖以至電視戲劇,吸引了來自東亞、蒙古和西藏等地的狂熱愛好者。臺灣傳統的喪禮儀式上,送喪隊伍有時會表演經過精心安排的玄奘與猴子結伴同行的場景。玄奘取經這個情節的表演為逝者答允了救贖,而其伙伴猴子滑稽的舉動卻能活躍儀式氛圍。

結 語

通過研究與玄奘相關的圖像和文物,我們可以總結出玄奘信仰的共同特點:1.玄奘在不同傳統中分別扮演著不同的角色,反映出不同群體的宗教信仰;2.作品所選擇特定的形式和模式,基于創作者和觀眾所指定要傳達的信息;3.每個傳統都把玄奘提升到一個高于世俗人的地位。

因為碑石是用來紀念儒家正統的文化英雄,所以用碑石來紀念玄奘,就是使用孔圣人之禮來表達對玄奘的崇敬。長安佛寺請求勒石刊刻《圣教序》,一來為了強調玄奘在本國宗教傳統中的地位,二來是頌揚帝王對佛教的支持。碑石的序文不僅是由兩位皇帝所撰寫,而且其后懷仁的集字序更是體現了當時對王羲之書體典雅模范的推崇。這些碑石彰顯了佛教的合法地位以及中國知識精英對佛教的認同。

在日本,貴族檀越出資委托畫師制作了描述玄奘生平事跡的精致畫卷。由于繪卷以佛傳故事畫為模范,所以它特別強調玄奘承傳印度大師世親法師的關系。法相宗在備受其他流行宗派的挑戰的時代,繪卷所強調的傳承關系有力地維護了該宗的權威。玄奘信仰的另一種形式融入到日本本土民眾對超凡脫俗的宗教領袖的崇拜傳統中。作為法相宗創始人,玄奘與其他祖師,一同被視為該宗的守護圣者或神。將玄奘進行如此描繪的畫卷和曼荼羅本身也成為崇拜的對象,因為它們彰顯了玄奘的存在及其超自然力量。最后一點,玄奘的朝圣者身份成為“圣”這一宗教群體的典范,包括苦行僧和非佛教的宗教實踐者。

玄奘作為一名獻身于佛教事業的虔誠的朝圣者,深受漢地、西藏、日本傳教僧人的崇敬。在泛亞洲語境中,他的形象雖然源于早已存在的中亞行腳僧,但當他與守護神以及中古時期《心經》護持信仰產生聯系后,其內涵得到了極大充實。利用這一重身份,玄奘獲得了半神的圖像地位。與藏傳系統中的達磨多羅一樣,他們躋身于十六善神或羅漢行列,參與佛會。

在中國和日本,中國民俗傳統與精英信仰同時發展起來。Arthur Wright指出,中國文學傳統運用冷靜、明智的方式來紀念尊崇者,而印度傳統則把圣人與超自然事件和半神的權威相聯系[8]。文學與民俗傳統的分枝發展,不僅表明知識精英與普通大眾之間的文化差異,更加暗示了自中古時代初期起,印度對中國文化的持久影響。在民俗傳統中形成的《西游記》里,玄奘力量微薄,見證了優于常人的超自然事件,并在取經途中得到神異的幫助。小說創造了譬如神猴等隨從以及眾多旅途故事,這實際上就是喜劇,是對這個充滿神奇的旅行,對這個空想創造出來的佛教和非佛教的萬神殿的幽默和諷刺。這些生動的元素使玄奘朝圣故事所影響到的觀眾遠遠超過知識階層和宗教精英。因此,以初唐玄奘知識精英中的神圣化開篇,透過對一系列的視覺圖像和藝術模式的分析,我們揭示了投射于玄奘法師身上的宗教理想和價值的發展變化。多個世紀以來,玄奘被描繪成為一個角色多重、層面豐富的人物形象,不斷為不同階層的佛教信徒和觀眾群體提供啟發。

在搜集論文材料時,筆者借鑒大量古代及近代學者前沿的研究成果。注釋引用了主要的資料,除了相關內容,富有爭議性的問題不再贅述。文章的最初版本分別提交1999年2月美國洛杉磯College Art Association 年會和2000年7月香港大學國際敦煌研究會議。在此,作者要感謝以下學者所給予的點評與建議:Sylvan Barnet、Terese Tse Bartholomew、Karen Brock、William Burto、Susan Bush、Lokesh Chandra、陳金華、Robert Gimello、Paul Groner、饒宗頤、Robert Lintothe、Victor H. Mair、Naomi Richard、John Shepherd、Roderick Whitfield。此外,2000年夏天筆者在敦煌參加敦煌學研究會議時獲悉,1999夏天一個題為“絲綢之路與玄奘的世界”展覽在奈良博物館開啟,并在日本各地巡展。十分感謝神戶大學百橋明穗教授饋贈此次展覽的圖錄——《西游記のシルクロード:三藏法師の道》。盡管文中論據的前提保持未變,但圖錄為本文的論證提供了更加充分的證據。

參考文獻:

[1]Peter Brown.The Cult of the Saints[M].Chicago:University of Chicago Press, 1981.

[2]Donald Weinstein,Rudolph M.Bell,Saints and Soci-ety[M].Chicago & London:The University of Chica-go Press,1982.

[3]Stephen Wilson.ed..Saints and Their Cults[M].Ca-mbridge:Cambridge University Press,1984.

[4]Barbara Abou-El-Haj.The Medieval Cult of Saints: Formations and Transformations[M].Cambridge:University Press,1977.

[5]Sacred Biography[M].Oxford:Oxford University Pr-ess,1988:38.

[6]常盤大定,關野貞.支那佛教史跡:卷1[M].東京:金尾文淵堂,1925-1931:23-29,圖版12-13.

[7]大唐大慈恩寺三藏法師傳:卷7[M]//大正藏:第50冊.臺北:新文豐出版公司,1983:260.

[8] Arthur Wright. Biography or Hagiography:Hui-Ch-iao's Lives of Eminent Monk[C]//Robert M.Somers,ed..Studies in Chinese Buddhism.New Haven & London:Yale University Press,1990:76.

[9]道宣.續高僧傳[M]//大正藏: 第50冊.臺北:新文豐出版公司,1983:446-458.

[10]冥詳.大唐故三藏玄奘法師行狀[M]//大正藏: 第50冊.臺北:新文豐出版公司,1983:214-220.

[11]William Lafleur.Biography[J].The Encyclopedia of Religion,New York:Macmillan,1987,2:223.

[12]源豐宗主編.新修日本繪卷全集·15·玄奘三藏繪[M].東京:角川書店,1977:3-7.

[13]谷信一.玄奘三藏繪と春日榷現驗記繪の傳來考[J].國華,1936,552:311-317.

[14]Akiyama Terukazu(秋山光和).Japanese Painting[M].Geneva:Skira,1961:28-29.

[15]Kenneth Ch'en.Buddhism in Chinese History[M]. Princeton:Princeton University Press,1964:321-325.

[16]G.B.Sansom Japan.A Short Cultural History[M].St-anford:Stanford University Press,1931:121-122.

[17]James Dobbins.Envisioning Kamakura Buddhism[M]//Richard K.Payne,ed.Re-Visioning'Kamakura' Bu-ddhism.Honolulu:University of Hawaii Press,1988:24-42.

[18]Masao Fujii.Founder Worship in Kamakura Buddhism[M]// George A.De Vos & Takao Sofue,ed.Religion and the Family in East Asia.Berkeley:University of California Press,1984: 155-167.

[19]Kitagawa,Joseph.Kūkai the Master and Savior[M]//Frank E.Reynolds & Donald Capps,eds..The Biographical Process,The Hague:Mouton,1976:335.

[20]百橋明穗.長安ら奈良へ:遣唐使が伝えた仏教美術[M]// 西遊記のシルクロード:三藏法師の道.奈良:奈良市博物館,1999:208.

[21]常曉和尚請來目錄[M]//大正藏: 第55冊.臺北:新文豐出版公司,1983:1070.

[22]松本榮一.玄奘三藏行腳圖考[J].國華,1940,590: 440-441.

[23]Glen Dudbridge.The Hsi-yu Chi:A Study of Antece-dents of the Sixteenth-century Chinese Novel[M].Cambridge:Cambridge University Press,1970:20-21.

[24]中野玄三.宋請來圖像の傳播:長寬三年般若十六善神圖像を中心にして[J]. 國華,1979,1026:16-17.

[25]劉玉權.沙州回鶻時期石窟藝術[C]//敦煌研究院.安西榆林窟.北京:文物出版社.1997:219,圖版5.

[26]劉玉權.民族藝術的奇葩:論敦煌西夏元時期的壁畫[M]//中國敦煌壁畫全集:第10卷.天津:天津人民美術出版社,1996:4.

[27]Victor H. Mair.The Origins of an Iconographical Form of the Pilgrim Hsüan-tsang[J].T'ang Studi-es,1986(4):29-41.

[28]H.Byron Earhart.The Religious Background and Historical Develpment of Shugendō[M]// A Relig-ious Study of the Mount Haguro Sect of Shugendo;an Example of Japanese Mountain Religion.Tokyo: Sophia University,1970.

[29]Giuseppe Tucci.Tibetan Painted Scrolls[M].Rome:Istituto poligrafico della stato,Part 2,1949: 121-136.

[30]Marylin M.Rhie,Robert A.F.Thurman.Wisdom & Compassion:The Sacred Art of Tibet[M].San Francisco:Asian Art Museum of San Francisco,1991:catalogue nos.3,4,6,17.

[31]周紹良.敦煌變文總錄[M].上海:上海出版公司,1954:Ⅹ.

[32]董逌.廣川畫跋:卷4[M]//于安瀾.畫品叢書,上海:上海人民出版社,1982:274-278.

[33]歐陽文忠公文集[M].北京:中華書局,1980:4-5.

[34]敦煌研究院.中國石窟·安西榆林窟[M].北京:文物出版社,1997:圖版138.