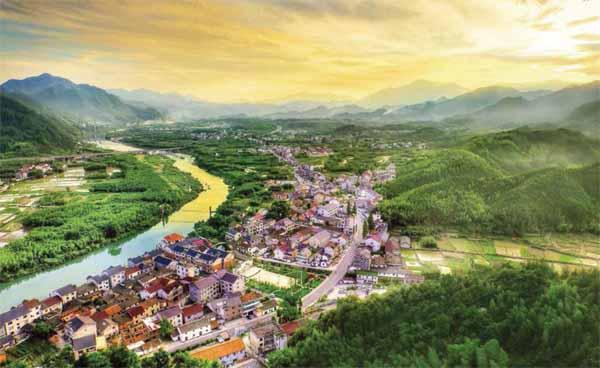

臨安市林道建設成為林農增收的“陽光道”

臨安市位于浙江省西北部,東臨杭州,西接黃山,是長江三角洲地區惟一緊靠大中城市的重點林區縣級市。全市市域面積3126.8平方公里,下轄5個街道13個鄉鎮298個行政村,人口52.6萬。其中山地面積占全市面積的86%,有著“九山半水半分田”的稱號。農村及農村人口80%以上分布在山區,是一個典型的山區市。林道建設也關系到該市80%以上農民的增收問題。從2009年開始,臨安市委、市政府就圍繞該市“東竹西果”的產業布局,啟動實施了“千里富民林道建設”。通過7年的努力,投入資金1.9億元,建成林道1800余公里,林區道路密度從3.06米/公頃上升到當前的9.98米/公頃,受益山林達120余萬畝。

林道建設彰顯多重效益

林道建設使臨安各類名特優經濟林的發展進一步加快,面積從2009年的120萬畝增加到當前的160余萬畝。其中,東部以竹等經濟林為主,年產竹筍20余萬噸,竹產業總產值突破了30億元,是“江南最大的菜竹園”。西部以山核桃等經濟林為主,現有山核桃面積48萬畝,年均產量達到1萬多噸,面積、產量、加工和效益均居全國首位。2015年,該市林業產業總產值達到近115億元(不含木竹葦漿造紙),農村常住居民人均可支配收入23736元中,有近一半來自于林業收入,臨安也成為全省8個“林業產業百億強縣”之一。

經濟效益顯著。根據調查估算,林道建成后每畝竹林、山核桃等產業基地平均每年可以節省2個勞力(即二個工)以上,按照每個工150元計,每年每畝可以節省成本300元。建成的1800多公里林道,使110萬余畝林業產業基地受益,平均節省的成本即使按照每畝節省2個工的50%計,每年也可產生直接效益達到1.65億元。以該市青山湖街道白水澗村為例,白水澗村森林覆蓋率95%以上,山林主要是毛竹,每年可砍伐的毛竹1000萬斤。按市場價每百斤25元計算,產值達250萬左右。但毛竹林山高路遠,過去沒有上山林道,每到采伐、運輸旺季,用肩挑背馱的傳統作業方式,雇工成本每百斤需20元左右,竹農拿到手實際收入只有每百斤5元左右。林道建成后,竹子砍下就能裝車,成本降至每百斤7至8元,每百斤可節約成本12元左右。僅此一項,全村一年可以減少毛竹費用120萬左右,人均增收800多元。為此,白水澗村兩委會一直將修建林道作為發展村級經濟,帶動農民致富的重中之重工作來做。

生態效益增加。林道建成開通后,肥料、竹材、竹筍、山核桃等基本結束了肩挑背扛的歷史,林農收益提高,管理山林成為了林農的自覺行為。建成的林道也成為該市林區的神經和血脈,為森林資源管護、森林防火、有害生物防治、林區治安、森林旅游等提供了便利。特別是面對森林火災,林道既成為防火隔離帶,也可以及時運送撲火人員和物資裝備到火場,為快速滅火提供了交通條件。2015年1月3日,島石鎮仁里村發生森林火災,鎮政府接到報警后,立即組織“引水滅火”隊伍前往撲救,由于建有林道,撲救人員,消防車、水泵等裝備迅速趕到現場,為撲火爭取了寶貴的時間,也將損失降到了最低。

社會效益明顯。林區道路的建成,與該市現有的縣鄉公路網形成了整體,提高了全市交通網絡的整體功能。林道還減輕了林農的勞動強度,特別是在該市一些山核桃主產區,農戶能騎著摩托,開著小車、拖拉機到山核桃林地,避免了疲勞作業,大大減少了安全采收傷亡事故。一些林道還成為了驢友、戶外愛好者的游步道,助推了該市森林旅游、森林休閑養生產業和民宿經濟的發展。該市在島石鎮下許村修建了一條2公里林道,連接昌北海拔第一山——滴水巖,方便了驢友和戶外愛好者,降低了安全風險,并形成了一條“穿越滴水巖、尋覓石和尚峰”的戶外熱門徒步線路。

多措并舉推進林道建設

規劃先行,服務東竹西果戰略。該市根據 “東竹西果”產業布局、現有林道分布和今后功能需求實際,從受益面廣、保護生態、安全實用等方面對全市林區道路建設進行科學規劃,從東到西劃分了東部竹林區道路、西部山核桃林區道路兩個重點建設區,形成了一個布局合理、功能多樣的林區林道網絡。其中,東部玲瓏和於潛是臨安市經濟相對較發達的地區,公路通車里程和林區林道密度較高,規劃以進一步完善林區道路網為重點。西部兩昌地區是臨安市山核桃產業的重點產區,山高、地形復雜,區內鄉村公路和林區道路建設相對滯后,現有道路的建設標準較低,不能適應社會發展的需要,是規劃發展林道建設的重點區域。

政策引領,破解資金投入瓶頸。該市連續6年將林道建設列入政府為民十件實事之一,并專門出臺林區道路建設資金扶持政策,每年投入不少于200萬元財政資金,用于林道建設補助。林業部門把林道建設項目打包,積極向浙江省、杭州市林業部門申報財政林業專項補助資金,每年爭取上級資金500萬元以上。在政府加大政策扶持同時,臨安市也積極探索建立林道建設多元化的籌資模式,通過村集體經濟墊一點,林區群眾投資投勞,引進林業企業參與林道建設等辦法,有效解決了林道建設的資金問題,最大限度地滿足了山區農民林道建設的需求。其中,2015年臨安市財政投入資金200萬元,爭取浙江省、杭州市建設資金721萬元,村、農戶等自籌1800萬元,建成林道237公里。

保護優先,構筑特色生態綠帶。生態是臨安的最大優勢。為切實解決林道建設與生態保護的矛盾,該市專門下發《關于進一步規范林道建設與加強生態保護的實施意見》,要求建設單位在林道建設過程中必須高度重視生態保護。每一條林道在規劃設計階段就注重保護與森林生態文化相關的古樹、古道等古跡,合理確定道路走向、長度等,選擇工程量少、毀損植被少的最佳方案。在項目選址上優先選擇經濟林、竹林等經濟林林地。嚴厲禁止在土壤礫石含量大、容易引起泥石流、坡度大于35度的和土層瘠薄、采挖后植被難以恢復的林地上建設林道。在建設過程中,嚴格要求施工方邊開挖、邊平整、邊綠化,及時還耕,及時進行景觀再造。

狠抓質量,打造民心樣板工程。該市林業主管部門對林道建設嚴格執行《浙江省林區道路建設技術指南(試行)》的規定。建設過程中嚴格采取招投標制,選擇有資質、機械配套齊全和工作經驗豐富的工程隊進行施工,并建立完善的質量保證體系,層層分解落實質量管理責任。同時,高度重視技術服務指導,落實跑片林業干部和鎮街林技員對每一條林道全程負責業務指導,確保工程質量和進度。該市還積極探索建立和健全專業養護和群眾養護、常年養護與季節性養護、流動性養護相結合制度。通過培育道路養護隊伍,明確責任與義務,從根本上改變林區道路“有建設、無管理”的尷尬局面,延長林區道路使用壽命,鞏固建設成果,提高道路使用效益。

多元結合,謀求林道最大效益。為實現效益最大化,在保證林道主體功能前提下,該市林道建設努力做到“三個結合” ,積極提升林道的多元化用途。一是與產業發展緊密結合。該市林道建設與退化雷竹項目、山核桃生態化經營項目、“兩區”建設等重大生態項目相結合、相對接,通過生產條件的改善,有效促進了低產林改造,開展集約化經營,提高單位面積產量和效益,增強了示范帶動能力。二是與森林休閑旅游緊密結合。通過林區道路建設與規劃引領、資源整合、產品開發、營銷創新以及區域性游客集散中心、休閑綠道等設施建設相結合、相對接,充分發揮了該市獨特的景區公園、風情小鎮、特色鄉村等資源優勢,以森林度假、溫泉體驗、高山滑雪、國石鑒賞為核心競爭力的旅游度假區得到了加快發展,該市在2013年成功創建臨安清涼峰省級旅游度假區。三是與災害防控緊密結合。根據各鎮、街道、林場的實際情況,有選擇性的在火災多發、易發的地段建設部分林區道路,從而形成了天然防火隔離帶,提高了對火災的預防、撲救能力。同時,也為病蟲害防治設施建設提供了交通便利,為周邊農戶、居民提供了實惠。