術語翻譯中的約定俗成與動態商榷

——以中文版《話語與社會變遷》為例*

◎ 朱蕾 天津商業大學外國語學院;天津外國語大學中央文獻翻譯研究基地

術語翻譯中的約定俗成與動態商榷

——以中文版《話語與社會變遷》為例*

◎ 朱蕾 天津商業大學外國語學院;天津外國語大學中央文獻翻譯研究基地

基于學術翻譯的“語境原則”“硬譯原則”“統一原則”和“可讀原則”,研讀中文版《話語與社會變遷》,發現學術翻譯之難,在一定程度上與術語翻譯在約定俗成和動態商榷之間的度難以把握有關。結合具體術語的翻譯討論術語翻譯中約定俗成和動態商榷的辯證關系,對提高學術翻譯的質量具有啟發意義。

話語研究;術語翻譯;語境原則;約定俗成;動態商榷

1.引言

人類的翻譯活動,根據翻譯目的,可以大致分為以傳達意義、實現交流為主的交際翻譯,以傳播文化信息為主的文化翻譯,以介紹應用信息為主的語用翻譯(應用翻譯、實用翻譯、科技翻譯),以欣賞為主要目的的文學翻譯和以研究為目的的學術翻譯等幾個大類(周領順,2008)。本文所要探討的學術翻譯,是譯者和讀者以借鑒知識或科學研究為目的,對學術作品的譯文進行生產和消費的過程。在這方面,學術翻譯還可以有廣義和狹義之分。

廣義的學術翻譯,是有關任何學科之思想、概念、學問知識的翻譯,不分自然科學抑或人文社科。在這個意義上,就全人類而言,學術翻譯推動了人類歷史發展,如日耳曼人對羅馬法的繼承與發展,阿拉伯人對希臘文化的繼承與傳播,日本人對儒家文化的吸收與融合,可見學術翻譯促進了人類知識體系的建構與傳承。學術翻譯也促成了中華學術與世界學術的交流與碰撞,中國歷史上也曾出現三次學術翻譯高潮:東漢到宋代的佛經翻譯,使中華學術構建出儒釋道互為支撐的學術傳統;明末清初及清末民初的兩次以科技翻譯為主的翻譯高潮,則將近代中國推向一個社會變革風起云涌、社會思潮交匯激蕩的“新時代”;改革開放以來,西方經典學術著作翻譯熱潮進一步推動了中華學術的快速發展,而中國學術經典外譯也豐富了世界文化寶庫。

與廣義的學術翻譯相對,狹義的學術翻譯并不包括自然科學的學術翻譯。就我國的學術翻譯而言,凡可論及的學術翻譯幾乎都出自哲學領域,如賀麟之譯黑格爾、鄧曉芒之譯康德、倪康梁之譯胡塞爾、張國清之譯羅蒂、孫周興之譯海德格爾,等等。對此,孫周興(2013)曾評論道:“古有佛經翻譯,近有科技翻譯,但都還不是今天意義上的‘學術翻譯’,即西方人文社會科學的翻譯。”與此觀點類似,周領順(2008)在為借鑒式學術翻譯舉例時,也舉的是西方哲學著作的漢譯和引進,以及西方語言學著作的漢譯等,并沒有舉自然科學學術翻譯的例子。陳生梅(2011)在綜述中國學術翻譯1991年至2010年間研究狀況時,所分析的中國學術翻譯研究的相關論文,也僅涉及人文社科領域。狹義的學術翻譯將人文社科領域的學術翻譯凸顯出來,一方面是因為自然科學主要以自然現象為研究對象,相關詞匯意義明確,幾乎不存在模糊或歧義,因而翻譯也幾乎不存在太大的爭議性;另一方面也是因為人文社科理論受社會文化語境的制約,概念的內涵和外延因語境而異,因而其翻譯更具挑戰性、不確定性和商榷性。本文對學術翻譯的討論便是在狹義學術翻譯方面,即把西方人文社科領域學術成果譯成漢語的翻譯成果。

2.選擇研究對象的依據

為了對問題的討論更具體,本文將討論集中在《話語與社會變遷》這部學術著作的漢譯本上面。主要基于以下兩點考慮:

1)狹義的學術翻譯是一種研究型翻譯

學術著作的翻譯與其他翻譯文本相比,一個明顯的特點就是其學術性,因而學術翻譯也是“研究型翻譯”。根據孫秋云、黃健(2014)的觀點,學術翻譯是一個再研究的過程,翻譯某個學者的著作就相當于對之進行了一次深入的研究,就是對這部作品作者的全面再讀,在此基礎上,才能深入翻譯其思想的本質。以研究的方式進入,再以翻譯的方式出來,經過一進一出,翻譯的作品才能符合原作者的思想本質并體現原作的魅力,同時對于翻譯者來講,也是一個最好的學術訓練。同樣,陳才俊(2006)也強調將學術著作的翻譯與學術研究相結合。選擇《話語與社會變遷》作為討論術語翻譯的藍本,也是基于本文作者在從事話語研究并嘗試研究型翻譯,因而關于學術翻譯有了一些思考。

2)跨學科研究中術語翻譯的重要性

學術術語是任何學術文本區別于大眾通俗文本或實用信息文本的重要標志之一。術語問題在不涉及翻譯的單一語言語境下,本身就是比較復雜的問題。比如有些學者認為,術語混亂是人文學科的共性,其跨學科性質加劇了這種混亂,目前沒有什么根本解決辦法(Marco,2007:262;Chesterman,2012:88),這種看法對術語研究缺乏建設性,但同時也說明了問題的復雜性和難度。另一些學者(Snell-Hornby,2007:322;Vaerenbergh,2007:251)認為,術語無須統一,但可以規范,應該通過對學科基本概念和術語進行清晰而明確的界定,對現有多樣化的術語進行系統化的優化和整合,這種看法是目前學術界的主流。在此基礎上,再加上學術翻譯時涉及兩種語言的學術語境以及當下人文社科領域跨學科特點的日益凸顯,術語翻譯更為復雜,值得認真研究。

陳生梅(2011)把國內1991年至2010年20年間的52篇學術翻譯研究成果主要分為以下四種類型:針對學術翻譯質量問題的思辨性論文(10篇以下);一門學科或領域內的學術翻譯原則及規范研究(12篇);術語的翻譯問題(20篇以上);以及從宏觀出發,探討學術翻譯的歷史、現狀、形態嬗變、面臨的困境及對于整個社會科學發展的重要性等方面的論文(10篇以下)。可見術語的翻譯問題在所有類別中所占比例最高。

近五年國內關于學術翻譯的研究呈上升態勢。筆者在CNKI分別以“學術翻譯”和“術語翻譯”為關鍵詞搜索,發現在數量上,國內近五年的相關期刊論文相當于前20年的總和,分別是12∶10和628∶6351;而在研究類型上,高水平的研究成果主要集中在上述四種類型的后兩種,尤其是術語翻譯的研究,涉及的語種類型更多,學科范圍更廣,方法視角更為多樣化。如王祥兵、穆雷(2013)認為“學術價值+研究積累+打磨精品+立法保障”是具有普適意義的學術著作翻譯理想模式;余靜(2016)以翻譯策略研究術語為例,提出用“術語關聯”來應對人文社科研究中術語本土化、國際化、概念界定、術語創新過程中的各種術語問題,認為術語規范應在保護跨學科多元化的基礎上,遵循“厘清概念,建立關聯,謹慎創新”的原則;許瑾、楊秀文(2012)雖然研究的是中國高級英語學習者在中醫藥學術著作英譯本中高頻動詞的類型和使用特點,屬于中譯外的研究,但所使用的語料庫方法值得參考和借鑒。

然而,目前對于話語研究這門跨學科性很強的學科,專門探討其學術翻譯的已有研究成果并不多,筆者只在相關文獻中看到劉英(2014)以語言學專著An Introduction to Functional Grammar及其漢譯本《功能語法導論》為例,提出了一些句法層面的漢譯策略。在此背景下,本文將選取話語研究領域里的一篇知名學術專著,重點考察其術語翻譯,主張術語翻譯應依照“語境原則”,實現約定俗成與動態商榷的辯證統一。

3.翻譯文本的選擇和學術翻譯的基本要求

嚴謹或成功的學術著作翻譯,譯前對翻譯文本精挑細選很重要。學術翻譯的譯者在真正著手譯事之前,首先是對翻譯文本價值的認定與取舍,即對翻譯文本的選擇,這是衡量譯者學術修養與審美情趣的重要標尺。判斷學術著作價值的重要標準之一,是看其為社會傳遞了多少新的有用信息、知識與思想。有學術價值的著作往往在某種程度上反映時代脈搏和學術需求,能產生一定深度和廣度影響,且對他人的研究有積極啟發意義。

本文所考察的學術專著,作者諾曼·費爾克勞(Norman Fairclough)是當代英國頗有世界影響力的語言學家,他繼承了福勒(Fowler)等學者開創的批評話語分析范式并成為領軍人物,并率先提出了著名的“文本——話語實踐——社會實踐”三維分析框架,被中西話語研究者廣泛引用并應用于各自的研究。正是在《話語與社會變遷》這部專著中,費爾克勞批判性借鑒了前人之話語分析諸方法以及福柯的話語理論,系統論證了該三維分析框架,并結合豐富的語料進行話語分析,甚至詳細列出了話語分析的諸多切入點,以供他人參考應用。該書自1992年由英國權威學術著作出版機構Polity Press出版以來,引起語言學界和社會學界的廣泛關注,截至此書中文版面世的2002年,十年間已先后再版或重印七次,足見該書在學術界的影響力。因為該著作的問世提供了從話語角度考察社會變化的新視角,開辟了一個話語研究的新路徑,所以該書譯者于2003年選擇翻譯出版這部學術專著無疑是成功的,反映了譯者作為關注話語與社會互動關系的新聞傳播學學者,具備很好的跨學科意識和學術敏感度。

筆者所理解的作為“研究型翻譯”的學術翻譯,包括翻譯過程的善始善終,翻譯態度的一絲不茍,以及對學術翻譯規范和原則的遵循。就翻譯過程而言,譯前要對翻譯文本精挑細選,譯中采取一絲不茍的研究型態度進行翻譯,不僅翻譯原作正文,還要對學術專著特有的“索引”和“參考文獻”進行認真翻譯或合理沿用,對翻譯副文本(paratext)如“譯者序”“譯后記”等進行撰寫,以及譯后的反復校對等。

4.學術翻譯的原則

關于學術翻譯的原則,孫周興(2013)曾提出“語境原則”“硬譯原則”“統一原則”和“可讀原則”。在學術術語翻譯中,“語境原則”應用得較廣,這將在討論“約定俗成與動態商榷的辯證統一”時詳述。在此之前,簡要討論其他三個原則。

就學術翻譯而言,所謂“硬譯原則”,就是通常意義上的“直譯原則”,重點在于忠實于原著的學術語體(register)和語言風格(style)。孫周興(2013:71)指出:“若是文學作品,或者普及讀物,是需要讓大眾喜聞樂見的東西,或者是旨在娛樂群眾的東西,我以為以‘軟’譯為妙,否則就難以達到大眾‘教化’或者‘消遣’的目標。但對于哲學-思想學術類的作品,我是堅持‘硬’譯的(這方面我仍舊同意魯迅先生的主張)。哲學-思想類的譯文就要‘蓄意地’做得‘硬邦邦’的,讓一般的人們看不懂——因為原著本身就不是一般人所能接近的。若是把學術作品也譯得喜聞樂見——一般說來這也是不可能的,則學術翻譯的意義已經喪失了大半。”

例如,《話語與社會變遷》中有一處(1992:44)引用了福柯《知識考古學》中的一段話,應該能讓我們體會到這種“硬邦邦”的學術語體和語言風格。

If, in clinical discourse, the doctor is in turn the sovereign direct questioner, the observing eye, the touching finger, the organ that deciphers signs, the point at which previously formulated descriptions are integrated, the laboratory technician, it is because a whole group of relations is involved … between a number of distinct elements, some of which concerned the status of doctors, others the institutional and technical site (hospital, laboratory, private practice, etc.) from which they spoke, others their position as subjects perceiving, observing, describing, teaching, etc.(Foucault,1972:53)

其譯文也應該是“硬邦邦”的(殷曉蓉,2003:42):

在診所話語中,如果醫生依次為最高的直接發問者、觀察的眼睛、觸及的手指、破譯符號的器官、對從前的描述進行綜合的中心、實驗室技術人員,那是因為一系列不同要素之間的一個關系整體都被涉及到了……有些要素與醫生的地位有關,有些要素與醫生的講話所在機構的、技術場所的性質有關(醫院、實驗室、私人開業處等),還有一些要素與醫生之作為主體進行認識、觀察、描繪和講授等等行為的位置有關。(福柯,1972:53)

所謂“統一原則”,主要指的是“譯名一貫性和統一性原則”,這在一部著作中或者一個學科內也許是成立的,但在當下學術界視野更開闊的跨學科研究背景下,未必應強求譯名的絕對一貫性和統一性。相反,譯名在約定俗成與動態商榷之間形成一種辯證統一,將是一種現實的選擇。這一點將在后文詳細論述。

所謂“可讀原則”,是指譯文的通達可讀,譯者必須在學術著作“硬”的品質與譯文的通達要求之間保持一定的張力,既不因后者損害前者,也不因前者而放棄后者,這就對譯者的語言功底提出了很高的要求。否則就會導致不能閱讀著作原文的讀者弄不清楚,究竟是著者原本所寫就如此晦澀,還是翻譯上出了問題。

5.“語境原則”與術語翻譯

這里的“語境”,意思可以分兩項:“一是原文的語境,就是譯者要依原文上下文的‘理’和‘路’,把本義傳達出來,這也就接近于通常所謂的譯事之‘信’的要求;二是母語的語境,就是譯者應該充分考慮、關注、照顧母語學術的歷史性處境,不可妄自僭越,在譯名、表達方式的選擇和改造上保持一定的分寸,一定的張力”(孫周興,2013:70)。在此基礎上理解“語境原則”,并以此為出發點討論學術術語的翻譯,我們會發現術語翻譯的一種動態特征。

5.1 專有名詞譯名的“約定俗成”

對于學術專著中的專有名詞,特別在確定譯名時,必須照顧到既有的學術語境,例如要充分考慮譯名基本的穩定性和連貫性,否則就會流于無度。國內學術界這方面的反例很多,導致譯著要么“平均不到2頁即錯一處”(閻克文,2005),要么就是譯者給原作者做了“恐怖的整容術”(閻克文,2006)。對專有名詞通常應按照有度(即約定俗成)的原則,選用大家已經接受和熟知的譯名,否則會造成混亂,讓不懂外語的讀者或另一學術領域的學者以為又是新的人物或新的概念了。《話語與社會變遷》漢語譯本中就有這樣的例子:

表1 《話語與社會變遷》中一些不規范的專有名詞譯名

如果只看表1最左邊一欄,這部學術著作的讀者恐怕很難認同這是一部自己所熟悉的關于話語研究的專著。再看中間一欄,這些耳熟能詳的名字其實都有約定俗成的譯法(見右邊一欄)。可見,專有名詞的翻譯一定要符合這一特定領域中“約定俗成”的翻譯,否則難免會被認為“這本書譯得不專業”。

5.2 作為譯入語學科的語境

“語境原則”暗示了語言的“意義潛勢(meaning potential)”是復雜多樣的,因而確定其具體意義必須依賴語境。費爾克勞(1990)認為一個語言形式的意義潛勢往往是異質的,是多種多樣相互重疊甚至有時相互矛盾的意義的復合體。這意味著,在學術翻譯中,譯者必須清楚自己是在何種“學科語境”中進行翻譯,因此要排除某個詞匯不屬于該學科的其他意義,必要時查找資料,鎖定正確的譯法。如果不顧“學科語境”的限制而自說自話,就會失去學術翻譯中至關重要的術語意識,翻譯也就失去了學術的意義。

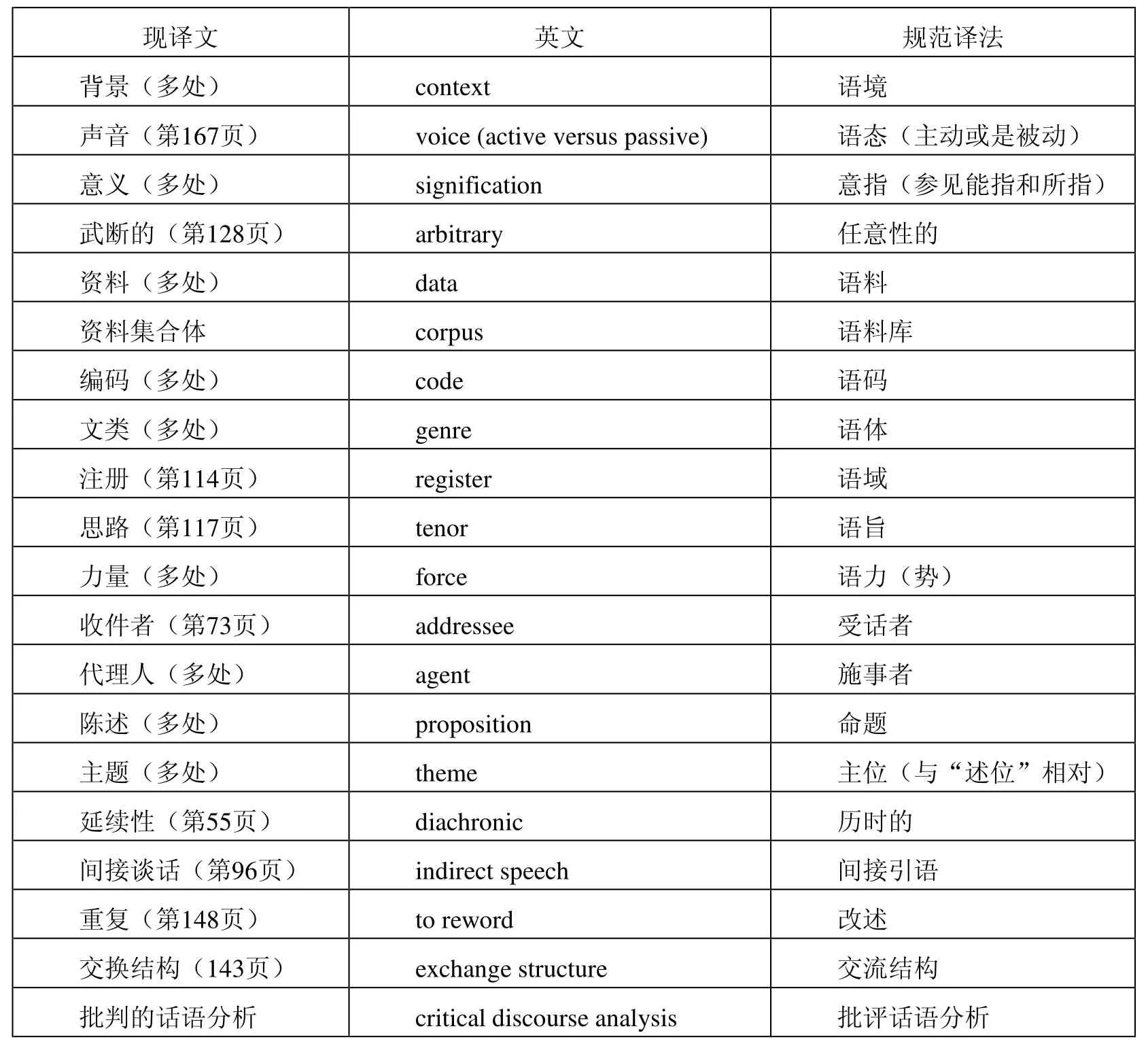

從以上討論的“語境原則”看《話語與社會變遷》中的翻譯實例(見表2),可以發現該譯本中術語的翻譯并未采用話語研究學科領域中一些公認的術語。

表2 《話語與社會變遷》中一些脫離語言學語境的術語翻譯

5.3 術語翻譯的可商榷性

術語翻譯需要參考譯入語學科中對一特定術語的約定俗成和公認程度,這并不是說不能給譯者留有創造空間。相反,“語境原則”更深層次的含義,就是譯者應該充分考慮和觀照中西學術的歷時性和共時性處境,既不可妄自僭越,又要在表達方式的選擇和改造上保持“一定的分寸,一定的張力”(孫周興,2013)。這里的“分寸”和“張力”,可以理解為在母語學術語境中,對一些意義比較復雜、譯法尚無定論的術語,譯者可以根據自己的學術理解對其進行改造甚至修繕。換言之,“語境原則”是一個可以松動的、相對的原則,因為語境終歸是變動不居的。

一般認為,對原著的理解程度是動態的、逐漸深入而日趨正確的,對學者如此,對譯者也是如此。因此,翻譯成漢語時很多譯法也是可以商榷的(contestable,negotiable),大可不必追求術語翻譯的絕對統一。單從術語翻譯來看,近幾年學者們已經打破了學科的局限性,認為應該從整個中西學術話語框架的特點著手,靈活地對待術語,沒有必要強求統一(姜望琪,2005,2010)。在各個學科領域的學術翻譯中,都存在有爭議的術語,如在文化研究領域里,葛蘭西的“有機知識分子”就是一個十分流行而又總被爭議的概念。圍繞這一概念的翻譯,產生了一系列的爭論。哲學教授俞吾金(2005)指出,將organic intellectual譯為“有機知識分子”不妥,organic應譯為“有組織的”,這樣才更符合葛蘭西的原意。

正如劉亞猛(2004)也指出,當代西方不存在單一而固定的學術語境,學者們對包括關鍵術語定義等重大學術問題也沒有達成廣泛而穩定的共識,他提出要克服在單一學科框架內對術語正確譯名的追求,將術語翻譯置于廣闊的西方學術大背景下。不僅如此,術語翻譯的不確定性和可商榷性也和譯者的學術思想有關。田海龍(2014:13)在探討discourse的譯法時指出,discourse這個術語在譯成漢語時被不同的學者(譯者)譯成“語篇”“篇章”和“話語”,在一定程度上表明譯者通過自己喜好的譯法來推介自己的學術思想、實現自己學術目的的因素存在其中。同時,“對于一個術語概念來講,學者對它的認識受各自不同文化(學術)背景的影響和局限,找到一個恰如其分的術語與其相對應也是一個科學探索的過程田海龍”(2014:13)。

以這些學術觀點為出發點,討論《話語與社會變遷》這部專著中一些比較“難譯”的術語,可以發現在術語意義不能簡單確定、也暫無公認的約定俗成的譯法時,術語的翻譯具有一定的商榷空間。

① discursive formation(s)

費爾克勞所使用的discursive formation(DF)這個概念,來自福柯。如果沒有讀過福柯,不了解他的思想,恐怕很難做好話語研究領域的學術翻譯。因為福柯對話語的研究之重要使其“在所有話語分析的流派中都會被引用、被評論,同時也會被改寫、被批評”(Jorgensen & Phillips,2002:12)。關于discursive formation,福柯(Foucault,1972:38)在《知識考古學》中說:“不論何時,只要我們可以在一些陳述(statements)之間描述一個離散系統,不論何時,只要我們可以在事物之間描述陳述的各種類別、各種概念以及各種主題選擇,我們就可以定義一個規則(一個秩序、彼此的關系、位置和功能、轉換)。簡單來講,我們這就是在做話語形成。”而在佩舍(Pecheux)看來,一個話語形成“在一個給定的意識形態形成(ideological formation)中……決定‘能說什么和該說什么’”(Pecheux,1982:111)。

discursive formation在2007年版《知識考古學》漢譯本和田海龍(2014:5-6)中都被譯作“話語形成”,劉亞猛(2004)譯為“話語態勢”,而在《話語與社會變遷》中被譯為“話語結構”。如果考慮福柯關于“話語形成”的論述強調了話語在客體(objects)形成、談吐情態(enunciative modalities)形成、概念(concepts)形成和策略(strategies)形成這四種過程中的重要性,突出了陳述(statements)之間的聯系對事物形成的決定作用,那么formation一詞強調的是動態的“形成過程”而不是靜態的“態勢”或表結果的“結構”。如果將discursive formation譯為“話語構成”,那么,考慮到福柯的《知識考古學》其實就是研究知識是怎樣“形成”的,強調這種“形成”的歷時動態性,而不是如何“構成”的,譯成“話語構成”也不可取。這樣,把discursive formation譯為“話語形成”應該是目前最合理的譯法。而《話語與社會變遷》用了整個第二章來討論福柯的思想,并分小節介紹了上述四種話語形成過程,在書后“索引”中也單獨列出了這四個條目,足見對discursive formation的正確理解對于翻譯全書的重要性,因此該關鍵術語的翻譯必須慎重,譯為“話語結構”似乎不妥。

② textually-oriented discourse analysis(TODA)

費爾克勞書中之所以用了一整章的篇幅來介紹福柯的話語思想,是想說明他本人對福柯的借鑒,并試圖將語言學的分析與福柯抽象的話語思想結合起來。因此,他提出textually-oriented discourse analysis(TODA)的分析模式。這個術語理解起來并不難,這里我們重點討論如何譯出這個術語的“學術氣質”(academic ethos)。

對于這個術語,現譯本譯為“以文本為方向的話語分析”,但是,如果參考話語分析領域的類似術語,如田海龍(2014:144)總結的“批評話語分析在語言學分析層面發展出基于語料庫(corpus-based)的批評話語分析、基于系統功能語言學(SFL-based)的批評話語分析以及認知語言學取向(cognitively-inclined)的批評話語分析”,這一術語譯為“文本取向的話語分析”更妥,當然也可譯為“基于文本的話語分析”。

至于是“取向”“基于”還是“趨于”,并無本質的區別,譯者大可以通過自己喜好的譯法來推介自己的學術思想、展現自己的學術傾向。也許有些學者覺得“趨于文本的話語分析”這個提法更符合當下人文社科領域“趨于質的”研究趨勢,用此譯法來展現自己的學術氣質(academic ethos)和學術群體認同(academic identification),也是可取的。

③ formulation(s)

從《話語與社會變遷》書后的“索引”也能看出,formulation這個詞在書中多處出現,可見它也是該書重要的術語之一。這時的術語翻譯必須反復琢磨原文的語境,就是孫周興(2013)所說,譯者要依原文上下文的“理”和“路”,把本義傳達出來,這也就接近于通常所謂的譯事之“信”的要求。先看一下formulation這個詞出現時的一些上下文。

Conversation analysts have produced accounts of various aspects of conversation: conversational openings and closings; how topics are established, developed and changed; how people tell stories in the course of conversations; how and why people “formulate”conversations (e.g.give their gist, suggest what they imply).(Fairclough,1992:17)

… a formulation of the text which makes explicit what was implicit, by providing referents for pronouns, verbalizing the implicit meanings of the paralinguistic cues, introducing relevant factual material from other parts of the data, and making explicit some of the shared knowledge of the participants.(Fairclough,1992:21)

該書第五章“文本分析:構建社會關系和‘自我’”中專門有一個小標題就是formulation,其中說道,“Sacks (1972:338) describes formulating as follows: ‘A member may treat some part of the conversation as an occasion to describe that conversation, to explain it, to characterize it, to explicate, or translate, or summarize, or furnish the gist of it, or take note of its accordance with rules, or remark on its departure from rules’”。隨后舉了一個警察被上級訓話的例子:

Officer: you say that you’re working to er er er the proper standards is that right

Policeman: well I’ve never had any comment other than that

Officer: are you saying that nobody’s brought your shortcomings to your notice

此例中警察的上級兩次說話都是對對方說法的formulation,而且費爾克勞認為to formulate的意思就是to reword(Fairclough,1992:158),具有控制互動談話的功能,有助于引導他人接受自己的措辭方式,這在法庭盤問、警察問話和廣播電視訪談中經常使用。

綜上,可以得到這樣的結論:formulation不是現譯本所譯的一般意義上的“闡述”,而是通過換一種說法(其具體手段很多,見上文引文),把自己或別人說得不明確的信息說得更加明確,以實現不同的交際意圖。因此,formulation可以翻譯成“改述”(在很多學術著作中也翻譯成“表述”,可根據具體情況而定)。

例如,費爾克勞在最后一章以提綱挈領的形式,提供了一個話語分析的操作指南,以供話語研究者們參考。其中一條被譯為“參與者們在什么程度上闡述相互作用?這些闡述有什么樣的功能?哪個(些)參與者在進行闡述?”讀來頗讓人不知所云,更不要提如何借鑒到自己的話語研究中。其實正確的譯文應該是“話語參與者在多大程度上對話語互動進行改述?這些改述有哪些功能?哪個(些)參與者在進行改述?”

④ representation和utterance(s)

辜正坤(1998)曾討論了文藝理論中representationism和expressionism這一對概念如何翻譯才能體現兩者之間的“對立”性質的問題。如果只從字面上看“再現主義”和“表現主義”,我們很難看出其對立。如果譯為“寫實主義”與“寫情主義”(或“表實主義”和“表情主義”),其基本特征和區別一望而知,根本無須理論家們喋喋不休地反復闡述其原理。如果加上impressionism一起討論,三者放在一起,“印象派、寫實派和表達派”三者之間的區別和聯系就更清楚了。可見representation并不是在所有情況下都譯成“再現”,具體如何翻譯,必須在一個學科系統內自圓其說,而且一個術語的意義往往取決于它與其反義術語或近義術語之間的關系,這就又回到了我們所討論的術語意義的“語境決定論”和其譯名的“動態商榷性”問題上。

在話語研究領域,representation一般都譯為“再現”,但具體情況也要視語境對其譯法稍作調整。在本書第四章“互文性”(Fairclough,1992:118-120)中,專門有一個小標題討論discourse representation。在以巴赫金為代表的“互文性”語境下,discourse representation往往與話語事件中不同的voice(聲音)有關,因此譯為“話語再現”比現譯本所譯的“話語描述”更為合適。比如:

I use the term “discourse representation (話語再現)” in preference to the traditional term“speech reportage (口頭轉述)” because (i) it better captures the idea that when one “reports (轉述)” discourse one necessarily chooses to represent (再現) it in one way rather than another; and (ii) what is represented (再現的內容) is not just speech, but also writing, and not just their grammatical features but also their discursive event—its circumstances, the tone in which things were said, etc.(See Fairclough 1988 for more detail.)

A major variable in how discourse is represented (再現) is whether representation (這種再現) goes beyond ideational or “message” content to include aspects of the style and contextof represented utterances (被再現的話語).

Another claim in his account is that the meaning of represented discourse (被再現的話語) cannot be determined without reference to how it functions and is contextualized in the representing discourse (再現話語).

術語翻譯的可商榷性不僅在關鍵概念的翻譯方面,對于一些像utterance這樣的“普通”詞匯,翻譯起來都不能一概而論,必須依賴語境,具體情況具體分析。在抽象不可數意義上,utterance多指“話語”,而且是偏重于口語;在具體的可數意義上,utterance多指“某人說的一句話”,其長度不定;也可以翻譯成“句子”,但這是一個語用學概念,與語義學或語法意義上的sentence不同(如utterance meaning和sentence meaning的區別)。在符號學意義上,to utter甚至只是發出某種聲音,如He uttered a weird sound to mean yes;而有語言障礙的人所發出的utterance恐怕只對他自己是有意義的,別人可能聽不懂,在這種語境下,His utterance confused me就得譯成“他說得嘰里咕嚕,我聽得一頭霧水”了。如果想追求學術翻譯的精益求精,可以運用語料庫的檢索方法把書中所有涉及utterance的句子及其上下文都搜索出來,然后分類討論,最后看能否用一種譯法包容或兩三種譯法應對各種不同情況,這樣的研究也是很有價值的。

6.結語

就知識傳播和學術溝通而言,學術翻譯可以推動中國學術話語的發展,促進學術話語的交流。綜合本文以上的討論,可見學術翻譯之難,其集中表現與核心問題,就是一些譯者對當代西方學術界的總體精神(ethos)歷史演變和文化現狀重視不夠,僅僅試圖在單一學科、單一學派甚至單一理論的視野中探討解決學術翻譯問題,導致譯者對構成學術話語樞紐節點的各個關鍵術語和表達的深度不容易領會,又很難把握在這一獨特學術文化及其復雜的話語網絡中應運而生的、通過不間斷的交流互動迅速發展變化的各種立場、視角、態度、方法、策略的動態。

筆者在此非常贊同劉亞猛教授(2004)提出的觀點“深刻了解當代西方學術話語的總體特點,以及這些特點對具體學科話語的跨語言、跨文化再表述提出的特殊要求,是從事學術翻譯的一個基本前提”,以及“要想提高學術翻譯質量就應該首先注重提高譯者對相關學術的‘文化素養’(cultural literacy)”。如果從事學術翻譯的譯者對西方學術界自20世紀60年代以來發生的巨變以及當前的整個話語形成了如指掌,并且自覺地在這一大語境內從事相關的學術翻譯,則即便在細節上和技術處理上未能盡善盡美,譯作還是能從整體上將西方學術思想的脈絡準確清晰地傳達給中文學術界,不至于在那些因英語不夠好而主要依靠漢譯了解西方學術動態的讀者中產生“以其昏昏,使人昭昭”的效果。很顯然,只有在對西方學術文化深刻理解的基礎上,認真負責地進行“研究型翻譯”,追求約定俗成與動態商榷的辯證統一,才談得上對學科專門知識的理解,進而做到高質量的學術翻譯。

注釋:

① 這一數據與陳生梅(2011)并不矛盾,因為該文中說:“通過中國期刊全文數據庫,以學術翻譯為題名只能搜索到10篇論文,筆者通過各種途徑,搜集到的相關論文也只有52篇。”

Chesterman, A.2012.Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory.Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Fairclough, N.1988.Discourse representation in media discourse.Sociolinguistics, 17: 125-139.

Fairclough, N.1990.What might we mean by “enterprise discourse”? In R.Keat and N.Fairclough (eds.).Abercrombie.Cambridge: Polity Press.

Fairclough, N.1992.Discourse and Social Change.Cambridge: Polity Press.

Foucault, M.1972.The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language.New York: Pantheon Books.

Jorgensen, M.& Phillips, L.2002.Discourse Analysis as Theory and Method.London: Sage.

Marco, J.2007.The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences.Target, 19(2): 255-269.

Pecheux, M.1982.Language, Semantics and Ideology.London: Macmillan.

Sacks, H.1972.On the analyzability of stories by children.In J.Gumperz and D.Hymes (eds.).Directions in Sociolinguistics.New York: Holt, Rinehart and Winston, 325-345.

Snell-Hornby, M.2007.“What’s in a name?” On metalinguistic confusion in Translation Studies.Target, 19(2): 313-325.

Vaerenbergh, L.V.2007.Polysemy and synonymy: Their management in translation studies dictionaries and in translator training: a case study.Target, 19(2): 235-254.

陳才俊,2006,學術著作翻譯原則芻議,《學術研究》,第9期,130-134頁。

陳生梅,2011,中國學術翻譯研究20年,《蘭州大學學報(社科版)》,第4期,149-154頁。

辜正坤,1998,外來術語翻譯與中國學術問題,《中國翻譯》,第6期,16-21頁。

姜望琪,2005,論術語翻譯的標準,《上海翻譯(翻譯學詞典與翻譯理論專輯)》,80-84頁。

姜望琪,2010,再論術語翻譯的標準——答侯國金(2009),《上海翻譯》,第2期,65-69頁。

劉亞猛,2004,風物常宜放眼量:西方學術文化與中西學術翻譯,《中國翻譯》,第6期,44-48頁。

劉英,2014,英語學術著作的漢譯策略,《中國科技翻譯》,第1期,8-11頁。

諾曼·費爾克勞,2003,《話語與社會變遷》,殷曉蓉譯,北京:華夏出版社。

孫秋云、黃健,2014,當前學術翻譯的若干問題及其新機遇,《書業》,第2期,26-30頁。

孫周興,2013,學術翻譯的幾個原則——以海德格爾著作之漢譯為例證,《中國翻譯》,第4期,70-73頁。

田海龍,2014,《批評話語分析:闡釋、思考、應用》,天津:南開大學出版社。

王祥兵、穆雷,2013,學術著作翻譯的理想模式——以趙文靜《翻譯與沖突:敘事性闡釋》中譯本為例,《中國翻譯》,第4期,79-82頁。

許瑾、楊秀文,2012,中國高級英語學習者學術著作英譯中高頻動詞使用的語料庫研究,《上海翻譯》,第1期,77-80頁。

閻克文,2005,《新教倫理與資本主義精神》誤譯舉隅,《南方周末》,9月29日。

閻克文,2006,“經濟與社會”:恐怖的整容術及其他(之一),《博覽群書》,第9期,37-50頁。

余靜,2016,論翻譯研究中的術語規范與術語關聯——以翻譯策略研究術語為例,《中國翻譯》,第1期,85-90頁。

俞吾金,2005,何謂“有機知識分子”,《社會觀察》,第8期,47頁。

周領順,2008,學術翻譯研究與批評論綱,《外語研究》,第1期,78-84頁。

Conventionality and Dynamic Negotiability/Contestability in Translating Terminologies: The Case ofDiscourse and Social Changein Chinese

Zhu Lei, Tianjin University of Commerce

A close reading of the Chinese translation ofDiscourse and Social Changeon the basis of the principles of “context, hard translation, consistency and readability” reveals that the difficulties of academic translation have much to do with the dialectical relationship between the conventionality and dynamic negotiability/contestability of the translation of terminologies, which is illustrated in this paper with a discussion of translating specific terms in the monograph in the hope of increasing the quality of academic translation.

discourse studies, translation of terminologies, principle of context, conventionality, dynamic negotiability/contestability

朱蕾,女,湖北十堰人,天津商業大學外國語學院副教授、碩士生導師,天津外國語大學中央文獻翻譯研究基地博士生。研究方向:系統功能語言學、話語研究、翻譯理論與實踐。

*通訊作者:朱蕾

聯系地址:天津市(300134)北辰區光榮道409號,天津商業大學外國語學院

電子郵件:sylvia_zhulei@126.com