禪與墨戲

盧輔圣

禪與墨戲

盧輔圣

禪要求生命的解脫,重視在主體情態中抹去感性的內蘊。

傳貫休《十六羅漢圖》(之三),絹本設色,92.2厘米×45.4厘米,日本宮內廳藏

黃庭堅因參禪學道而識畫,此或為以禪論畫之始。唐代是禪宗的鼎盛期,然而當時人未曾援禪論畫。白居易耽于禪悅,在《記畫》等名篇中卻多涉莊而非禪。莊與禪,皆由去知去欲而直抉本心,但前者追求精神的自由解放,重視在主觀視界中抹去外界事態的糾纏,后者則要求生命的解脫,重視在主體情態中抹去感性的內蘊。因此對于繪畫來說,莊學有頤養促進之功,禪境卻了無安放之地。可是,隨著禪學轉化為士大夫的清談生活,莊與禪的界限遂趨模糊,禪與畫也便結下了不解因緣。這種因緣一方面演為中國繪畫史上濫觴于晚唐而極盛于兩宋的禪宗畫,一方面又給北宋以還尤其是明清文人畫注入了微妙而深刻的精神養料。

傳石恪《二祖調心圖》,絹本水墨,35.5厘米×129厘米,日本東京國立博物館藏

五代貫休①是禪宗畫史上第一位杰出的畫家,所畫羅漢狀貌古野,黝然如夷獠異類,據他自己說是得之于夢中的形象。②在西方,雖然不乏戈雅《智力入睡產生夢魘》之類的畫題,但自覺地將夢幻同藝術創作聯系到一起,是從20世紀初弗洛伊德的精神分析學開始的。弗氏以為,藝術創作與作為一種具有充分精神價值的心理現象的夢一樣,都基于由本能欲望所控制的潛在沖動。弗氏的同行榮格,則把藝術創作區分為心理學式的和幻想式的兩大類,前者所包含的內容易于被慣常思維所接納,后者所蘊含的內容和呈示的方式就像一個夢,是積淀于藝術家潛意識中的一種深不可測的原始經驗的曲折反映。禪宗畫正是幻想式藝術的范型。在這種創構情境中,題材、內容、形象諸構成要素不再受客觀事物自然形態的拘束,大大淡化乃至最終取消了藝術審美傳統和創作規律的制約性,而以更自由更直接地表現在現量證知的人生和生活真象亦即佛性為指歸。它在表現上類似于吳道子的“運斤成風”和張璪的“毫飛墨噴”,但吳、張是對規矩方圓和孤姿絕狀的自如把握,是對必然的順應,而禪宗畫則是對必然的揚棄,對常規思維方式和行為模式的破壞。石恪③“筆墨縱逸,不專規矩”④,周純⑤“變態多端,一一清絕”⑥,擇仁“顧新泥壁取拭盤巾濡墨灑其上”⑦,仲仁⑧“一枝一葉一點一畫皆是老和尚鼻孔”⑨,惠洪⑩“以皂角仁膠于生綃扇上寫梅”,智融“嚼蔗折草蘸墨以作坡岸巖石”,若芬“依稀樹石皆游戲,一筆全無卻更奇”,法常“多用蔗渣草結,又皆隨筆點墨而成,意思簡當,不費妝綴”,如此等等的作畫方式和畫面構成,往往中斷了與日常意識形態的聯系,因而引起許多觀眾包括一些識見高明的文人士大夫的驚愕和指責。貫休的羅漢“見者莫不駭矚”,石恪的人物為“西州人患之”,法常的畫被認為“枯淡山野,誠非雅玩,僅可僧房道舍以助清幽耳”,明雪窗的作品也“止可施之僧坊,不足為文房清玩”。其實,對于真正的禪宗畫家來說,繪畫已經不是追求藝術以及期望他人共鳴的產物,而是被當作頓悟本心的手段,當作如同機鋒棒喝那樣的公案。廓庵所作的《十牛圖》,其中第八幅《人牛俱忘》,畫面上干脆不著一筆,以滿幅空白昭示禪宗的徹悟境界,與西方現代藝術或中國當代藝術中的類似手法,在構成機制及其功能特點上是并無共同之處的。若芬面對眾多的求畫人說:“世間宜假不宜真,如錢唐八月潮、西湖雪后諸峰,極天下偉觀,二三子當面蹉過,卻求玩道人數點殘墨,何耶?”不啻道出了禪宗畫家的藝術觀,同時也點明了禪宗頓悟的要旨。在禪宗畫的經驗模式中,藝術和佛一樣,都會滲透到每一個人的心里,充溢在更廣泛的日常生活和宇宙萬物之中,故要想把握畫家的筆墨蹤跡所抽象化了的佛性,就必須從慣常的“造型語言”式理解中解放出來,通過潛入畫面夢境、消解邏輯功能、去除執著和妄念的途徑,而返回到神秘的內心體驗中去。正如禪定與其說是針對外部自然,不如說是針對主觀情態一樣,禪宗畫之所以不能與文人墨戲相提并論,就因為前者不僅將后者的沛然意氣禪化為枯寂的意志,使感性的內蘊蕩然無存,而且又將枯寂的意志升華為絕對的心智力量,繪畫活動只不過是這種心智力量的操作和游戲方式之一。

傳若芬《瀟湘八景圖》(山市晴巒),紙本水墨,33.3厘米×83.3厘米,日本出光美術館藏

然而,問題的微妙處在于,文人畫盡管與禪宗畫保持著本質上的區別,卻仍然與禪宗畫所追求的禪境、禪味發生著形式或內涵上的聯系。

六朝士大夫任誕適意、思辨人生的心理取向,與當時的佛教宗旨是格格不入的。但到了宋代,隨著佛教的世俗化和禪宗“文字禪”的發展促使禪宗與文人文化達成了前所未有的密切關系,禪僧的日漸士夫化和文人的日漸禪化已成為一股引人注目的潮流,禪僧擅長詩文書畫,文人嗜好談禪說空,以及禪僧與文人心心相印、相互標榜的現象比比皆是。蘇軾自謂吳越名僧與他相善者“常十九”,其《赤壁賦》中“自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬”的相對主義觀點,被禪宗用作反駁張載“釋氏誣天地為虛妄”的口實,與禪僧們掉斗機鋒的記載,更是屢見不鮮。董其昌說:“東坡筆铓之利,自竺典中來,襟宇之超,得了元之力。謂其為縱橫之學者,洛黨之謬談也。”是深解其中三昧的。黃庭堅在禪學修養方面比蘇軾更進一籌,禪宗傳燈錄將他掛入黃龍一脈的譜系,其詩詞還被作為“禪髓”傳頌。至于禪僧惠崇的小景和仲仁的墨梅被魏野、王安石、蘇軾、黃庭堅、晁補之、李之儀等文人學士競相題詠,而宋迪、蘇軾、趙令穰、李公麟等文人繪畫又為道潛、惠洪、參寥等禪僧延譽張揚,留下許多膾炙人口的名句,則是宋代畫壇上一道亮麗的風景線。儒、道、釋兼涉作為宋代士人文化心理結構的主流模式,由于禪的觀照態度與思維方式的加入,極大地簡約了主體與本體在自我意識關系上的復雜論證過程,提升了“默契”“默照”或借助形象思維來象征說明的神秘直覺能力,因此非但像魏晉名士那樣可以借助外在物象寄托自我,而且還能夠在自我中直接包容和發現外物。盡管宋明理學中各家各派對許多問題看法不一,但由禪宗的佛就在每個人的心中這一命題延伸而成的人人皆可為圣人的觀點,則無太大的分歧。他們相信,一個人的高尚品質和深邃智慧并非一定要體現在經國濟民的大事業上,而可以從瑣細的日常事務中領略“道”的境界,將它跡化于自己的行為對象。于是,那些醉心于藝術而不愿干預世事的人,可以冠冕堂皇地用自己的藝術成就來標榜道德境界,那些確實有“志于道”卻又喜好“游于藝”的人,也因此獲得一種保證,使他們不必花太多的精力去與專業畫家在技術問題上比高下,只要自己具有道德學問方面的足夠信心,其不同凡俗的人格品質就會賦予作品以非凡的藝術品位,觀眾也會從中體驗其超凡意趣。以郭若虛“氣韻非師”論為代表的人品等于畫品的觀念,就是這種神秘主義思想在理論思維上的體現。

法常《觀音、猿、鶴三聯圖》,紙本水墨,各173.3厘米×99.3厘米,日本京都大德寺藏

在文人繪畫實踐中,禪宗的身影不僅隨處可見,而且表現得豐富多彩。如果說張志和的“應節而成”、王墨的“吟嘯鼓躍”、蘇荔的“乘酣以發真興”、陳容的“脫巾濡墨”等等陶醉其身的創作方式,在某種程度上暗合了舍勒所謂的“昏黑沉酣宗”,那么,宋迪《瀟湘八景圖》、米友仁《瀟湘奇觀圖》之類的齋攝其心的創作方式,則與“冷靜明凈宗”相湊泊。宋迪的“張素敗壁”,米友仁的“靜室僧趺”,與外息諸緣、中造玄境的達摩面壁具有同一精神向度。煙波、江雪、秋月、夜雨之景,以及靜謐、空寂、虛曠、微茫、淡遠之境,往往被文人畫家用作直觀悟道、因象瀹心的緣起,“蕭條淡泊”、“忘形得意”、“奧理冥造”、“不專于形似而獨得于象外”總是被論畫的士人哪怕是毫無繪畫經歷者所津津樂道,決不是偶然的。李公麟“只于澄心紙上運奇布巧,未見其大手筆”,鄧椿認為“非不能也,蓋實矯之,恐其或近眾工之事”。其實,綜觀李公麟淡毫輕墨的“白描”人物,除了有意識地作文人性質的雅化處理外,還透露出止息雜慮、虛淡靜默的禪學修養給他帶來的心境和心態上的潛移默化作用。鄧椿同時也記載了這樣一則故事:“以其耽禪,多交衲子。一日,秀鐵面忽勸之曰:‘不可畫馬,他日恐墮其趣。’于是翻然以悟,絕筆不為,獨專意于諸佛矣。”棄馬而專佛,主客體的關系就不再是平行的,而是主觀的心靈對于繪畫客體擁有了明顯的主體性。他畫了個“跏趺合爪”的自在觀音像,自己解釋道:“世以趺坐為自在,自在在心,不在相也。”這正如黃庭堅所說:“夫心能不牽于外物,則其天守全,萬物森然,出于一鏡,豈待含墨吮筆,盤礴而后為之哉?故余謂臻,欲得妙于筆,當得妙于心。”

法常《瀟湘八景圖》(遠浦歸帆),紙本水墨,32厘米×110厘米,日本東京國立博物館藏

法常《水墨寫生圖》(局部),紙本水墨,47.3厘米×814.1厘米,故宮博物院藏

趙令穰《湖莊清夏圖》,絹本設色,19.1厘米×161.3厘米,美國波士頓博物館藏

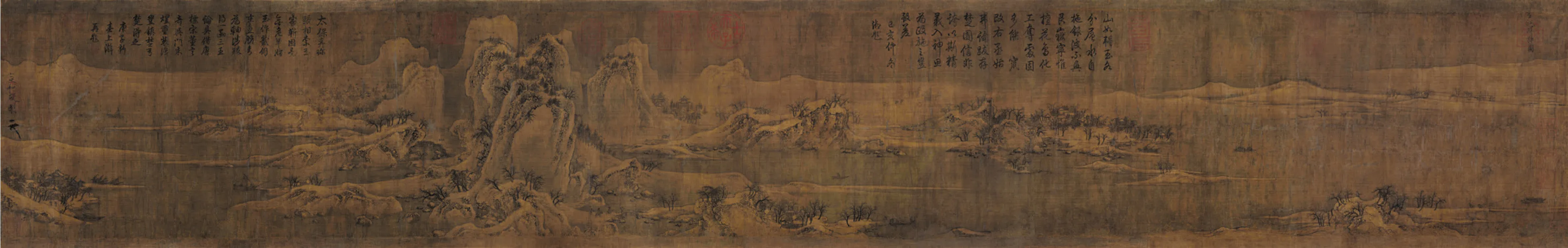

趙佶《雪江歸棹圖》,絹本設色,30.3厘米×190.8厘米,故宮博物院藏

趙伯骕《萬松金闕圖》,絹本設色,27.7厘米×136厘米,故宮博物院藏

將這一妙諦體現得最為簡潔和深入,同時又在很大程度上改造了中國繪畫欣賞方式的文人畫家,是以墨竹著稱于世的文同。文同不像李公麟那樣直接描繪體現儒、道、釋觀念的人物故事,也不像宋迪、米友仁那樣通過丘壑內營的方式展示自己與宇宙同其流的超然心境,而是用身邊常見的自然物象來寄托情思,來類比儒家的德性操行,象征莊禪一體的化境和真如。他曾賦一字至十字詩以闡釋竹的品質:

竹,竹。森寒,潔綠。湘江邊,渭水曲。帷幔翠錦,戈矛蒼玉。虛心異眾草,勁節逾凡木。化龍杖入仙陂,呼鳳律鳴神谷。月娥巾帔凈冉冉,風女笙竽清肅肅。林間飲酒碎影搖金,石上圍棋清陰覆局。屈大夫逐去徒悅椒蘭,陶先生歸來但尋松菊。若檀欒之操則無敵于君,圖瀟灑之姿亦莫賢于仆。

借助自然物以寓興明志,在中國文學方面有源遠流長的歷史。竹在詩文中每每被比德為高人、君子、賢者,東晉王徽之“何可一日無此君”的佳話,更是婦孺皆知。然而在文同之前,盡管畫竹名手代不乏人,甚至有南唐后主李煜這樣的一代詞宗也染指其間,卻并未賦予竹這種繪畫題材以特殊的意義。文同是第一個自稱所畫為“墨戲”的人,他不僅愛竹畫竹,創立了“以墨深為面,淡為背”的墨竹畫法,而且以詩人的襟懷,將竹的自然品性和畫竹行為置于特定的道德境界之中,所謂“予之所好者,道也,放乎竹矣”,“忽乎忘筆之在手與紙之在前,勃然而興,而修竹森然,雖天造之無朕亦何以異于茲焉”。當畫家賦予作品的意義基于其所處的特定文化背景,而生活在這一文化背景或傳統中的觀眾又能在同一種圖式中獲取同樣的意義時,繪畫的文化精神涵量就得到了充分闡發。蘇軾作為文同知音,以數十篇詩文作出有力的印證。“與可畫竹時,見竹不見人。豈獨不見人,嗒然遺其身。其身與竹化,無窮出清新。莊周世無有,誰知此凝神。”“稚壯枯老之容,披折偃仰之勢,風雪凌厲以觀其操,崖石犖確以致其節,得志遂茂而不驕,不得志瘁瘠而不辱,群居不倚,獨立不懼,與可之于君,可謂得其情而盡其性矣。”“與可之病亦未得為已也,獨不容有不發乎?余將伺其發而掩取之,彼方以為病而吾又利其病,是吾亦病也。”至于說自己對文同“成竹于胸”的教誨未能做到心手相應,則更是超越于理解或感受的躬身體驗之產物。

法常《老樹八哥圖》,紙本水墨,78.5厘米×39厘米,日本東京國立博物館藏

文同的這種藝術追求,是中國繪畫史上松、竹、梅“歲寒三友”,梅、竹、蘭、石“四清”和梅、蘭、竹、菊“四君子”之類的題材蔚然勃興乃至演繹為文人畫專利的一個縮影。揚補之的“奉敕村梅”,將仲仁發其端的墨梅畫法推演為完備的體制,而寄托其“騷人自悲,賴有毫端,幻成冰彩,長似芳時”的感時傷懷之情。趙孟堅效仿魏晉名士作風有似米芾,作水墨松、竹、梅、蘭,“翰墨之妙,直寫其胸中之趣”。鄭思肖在宋亡后坐臥必南向,所畫墨蘭疏花簡葉,根不著土,人問其故,答曰:“土為蕃人奪,忍著耶?”如此等等,不勝枚舉。用后代發展成熟的寫意畫標準來衡量,這些被當時人視為典型的墨戲之作,其實蘊含著極強的寫實成分,而依循梅、竹、水仙等自然屬性所作的人格化處理,也只是沾溉莊禪哲學和理學的“去欲”理論,或者以宣和院畫為代表的宋代繪畫“窮理”風氣的一種更具文學性的追求傾向而已。但是仔細審視之下,尤其是結合后來的文人畫運動的發展趨勢來看,恰恰是這類畫幅趨小、畫法趨簡、畫材變得平凡易識和易于掌握的水墨折枝小品,使文人畫從后臺走向前臺的第一個亮相動作煥發出足以與正規畫爭奇斗妍的動人光彩。“三友”“四清”“四君子”不僅成了文人們進行畫事演練和哲理思索的普適對象,也成了文人們體現高雅情趣和高尚人格的鮮明標志,因此既超越于蘇軾、米芾那種跡不逮意的枯木云山,又不同于宋迪、李公麟那種跡繁境賅的山川人物,而獲得了專業圈子和文人階層的雙重承認與喜愛。可以說,這是宗炳、王微的山水畫思想得以進一步發揮的勝利之果。

陳容《云龍圖》,絹本水墨,205.3厘米×131厘米,廣東省博物館藏

趙士雷《湘鄉小景圖》,絹本設色,43.2厘米×233.5厘米,故宮博物院藏

注釋:

①貫休(832—912),俗姓姜,字德隱,一字德遠。婺州蘭溪人。早年出家,曾居留荊州、杭州、蘇州等地。善歌詩,工草隸,擅圖畫,時人比諸懷素。蜀主王建賜以紫衣,號禪月大師。當時四川釋道二教盛行,寺觀林立,宗教人物畫創作極其繁榮,貫休的繪畫才能得以盡情發揮。

②黃休復《益州名畫錄》卷下《能格下品七人》:“禪月大師,婺州金溪人也。俗姓姜氏,名貫休,字德隱。天復年入蜀,王先主賜紫衣師號。師之詩名高節,宇內咸知。善草書圖畫,時人比諸懷素。師閻立本畫羅漢十六幀,龐眉大目者,朵頤隆鼻者,倚松石者,坐山水者,胡貌梵相,曲盡其態。或問之,云:‘休自夢中所睹爾。’又畫《釋迦十弟子》,亦如此類。人皆異之,頗為門弟子所寶,當時卿相皆有歌詩。求其筆,唯可見而不可得也。”續百川學海本。

③石恪,字子專。成都郫縣人。五代時,今四川先后為前后蜀政權統治,宋太祖乾德三年(965),宋滅后蜀,石恪來到汴京,奉旨為相國寺作壁畫。曾授以畫院之職,他堅辭不受,仍回蜀中,以至終老。

④郭若虛《圖畫見聞志》卷三《紀藝中·人物門》:“石恪,蜀人。性滑稽,有口辯,工畫佛道人物。始師張南本,后筆墨縱逸,不專規矩。蜀平,至闕下,嘗被旨畫相國寺壁,授以畫院之職,不就,堅請還蜀,詔許之。恪不樂都下風物,頗有譏誚雜言,或播人口。”宋刻配元抄本。

⑤周純,字忘機,成都華陽人。從小出家為僧,成人后云游京師,以詩畫為佛事。他山水、花鳥、人物種種皆能,并且再繁難的造型也不必打草稿,就像書法一樣,落筆立成而氣韻生動。

⑥鄧椿《畫繼》卷三《巖穴上士》:“周純,字忘機。成都華陽人。后依解潛,久留荊楚,故亦自稱楚人。少為浮屠,弱冠游京師,以詩畫為佛事,都下翕然知名,士大夫多與之游,而王寀輔道最與相親。后坐累編管惠州,不許生還。適鄰郡建神霄宮,本路憲舊知其人,請朝廷赦能畫人周純來作繪事,從之,于是憑借得以自如。其山水師思訓,衣冠師愷之,佛像師伯時,又能作花鳥、松竹、牛馬之屬,變態多端,一一清絕。畫家于人物必九朽一罷,謂先以土筆撲取形似,數次修改,故曰九朽,繼以淡墨一描而成,故曰一罷。罷者,畢事也。獨忘機不假乎此,落筆便成,而氣韻生動。每謂人曰:‘書畫同一關捩,善書者又豈先朽而后書耶?’此蓋卓識也。初,寀未敗,會朝士,大尹盛章在焉,謂忘機曰:‘子能為我作圖梅,狀遙知不是雪,為有暗香來之意乎?’忘機曰:‘此臨川詩,須公自有此句,我始為之。’盛恨甚。未幾,寀敗,而盛猶為京尹,故忘機被禍獨酷。”南宋臨安府陳道人書籍鋪刊本。

⑦郭若虛《圖畫見聞志》卷四《山水門》:“永嘉僧擇仁,善畫松,初采諸家所長而學之,后夢呑數百條龍,遂臻神妙。性嗜酒,每醉,揮墨于綃紈粉堵之上,醒乃添補,千形萬狀,極于奇怪。曾飲酒永嘉市,醉甚,顧新泥壁取拭盤巾濡墨灑其上,明日少增修為狂枝枯枿。畫者皆伏其神筆。”宋刻配元抄本。

⑧仲仁,釋超然,以字行,號華光道人,或作花光道人,人稱華光長老。會稽人,長年居住于衡州華光山,以畫梅著稱。仲仁與蘇門學士黃庭堅過從甚密,亦曾攜蘇軾、秦觀的詩卷見黃,并作墨梅及小景山水相贈,黃題卷末云:“雅聞花光能墨梅,更乞一枝洗煩惱。寫盡南枝與北枝,更作千峰倚晴昊。”

⑨黃庭堅《山谷別集》卷六《書贈花光仁老》:“比過驁山,會芝公書記還自嶺表,出師所畫梅花一枝,想見高嶺。乃知大般若手能以世間種種之物而作佛事,度諸有情,于此薦得則一枝一葉一點一畫皆是老和尚鼻孔也。”清乾隆刊黃文節公文集本。

⑩惠洪(1071—1128),俗姓彭,名德洪,出家后字覺范。筠州新昌人。工詩,其獨樹一格的詩風深受蘇軾等文人圈的推重。善畫,長于梅竹,筆墨遒健,也頗孚時望。鄧椿《畫繼》說他“每用皂子膠畫梅于生絹扇上,燈月下映之,宛然影也”。創作思維與手段的不拘常規乃至反常性,幾乎在每位禪僧畫家的文獻中都有相關記載。

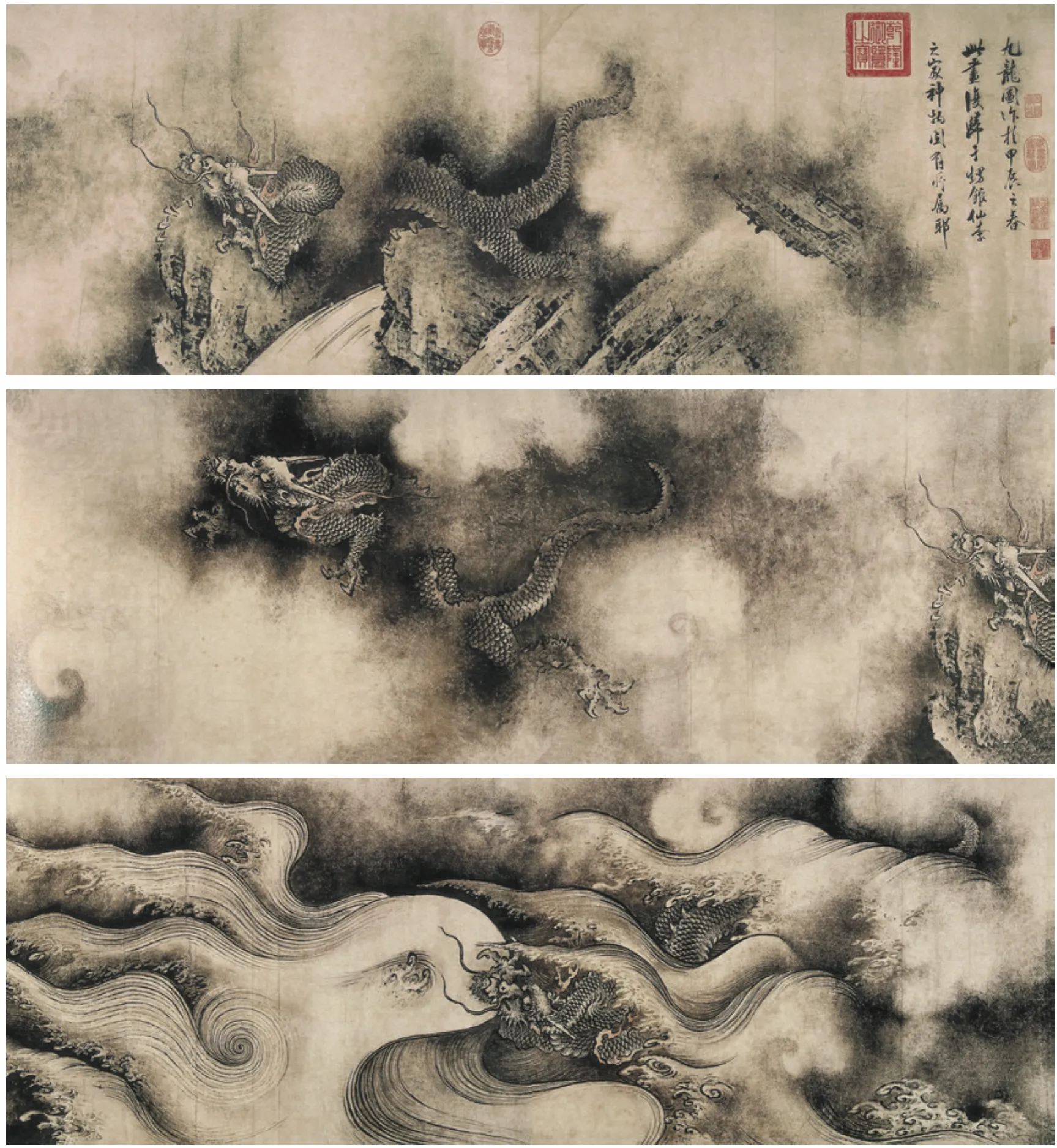

陳容《九龍圖》(局部),紙本水墨,46.3厘米×1096.4厘米,美國波士頓美術館藏

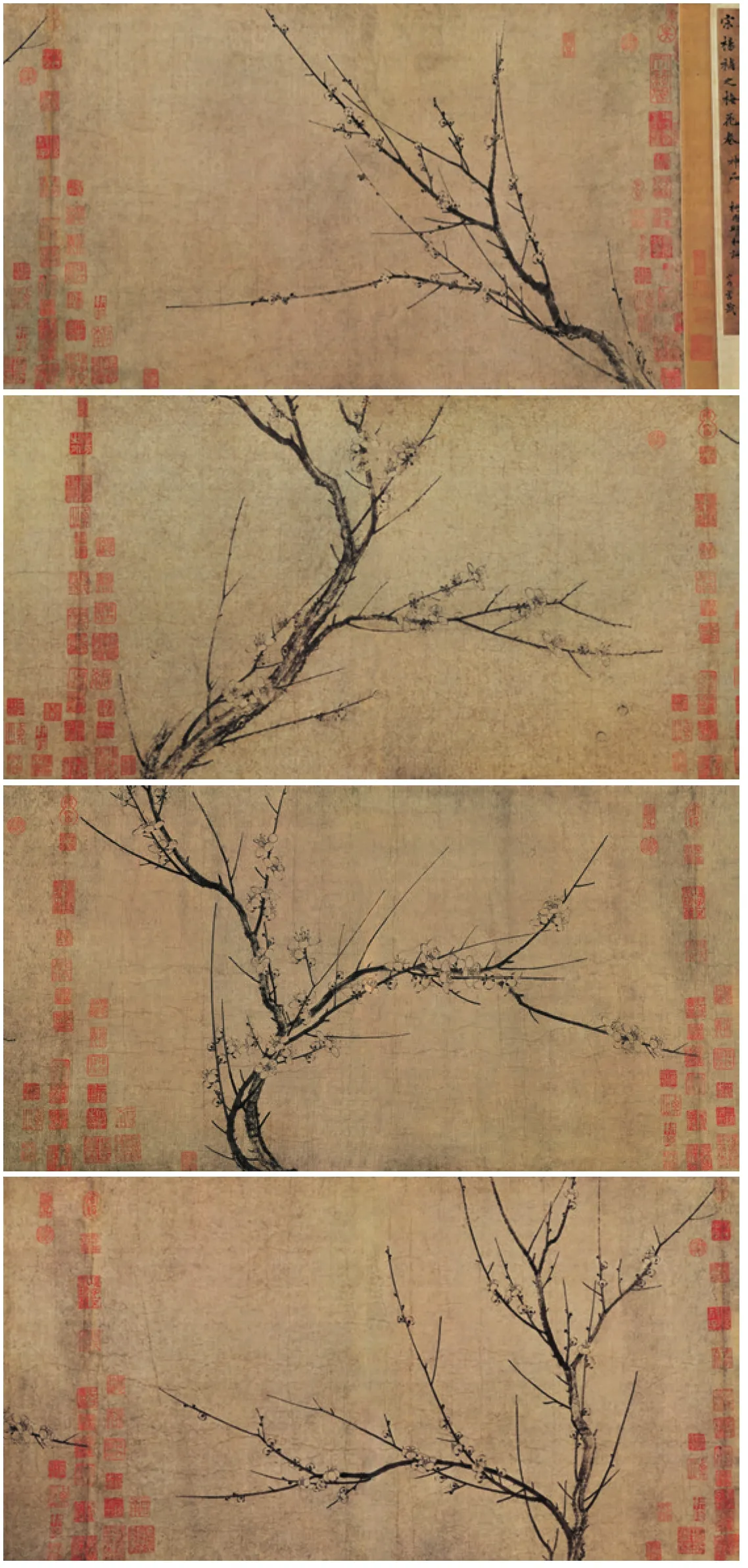

揚補之《四梅花圖》,紙本水墨,37.2厘米×358.8厘米,故宮博物院藏

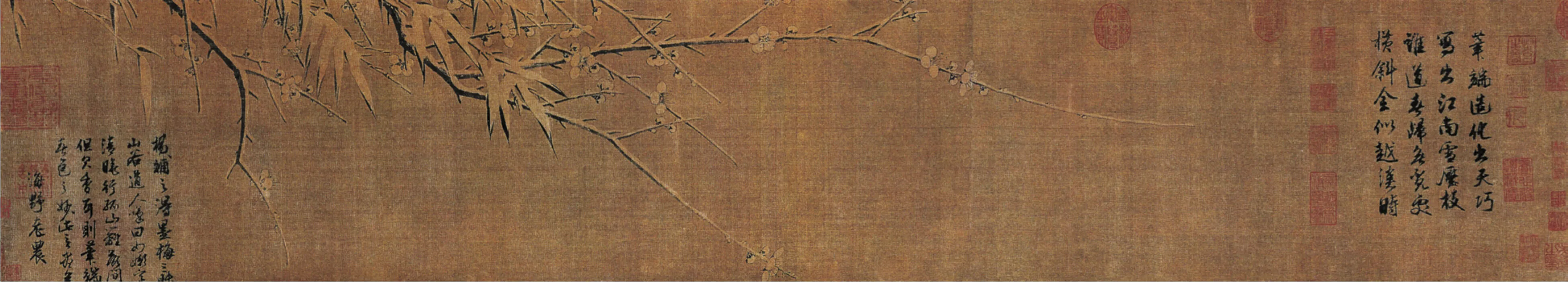

揚補之《雪梅圖》,絹本水墨,27.1厘米×144.8厘米,故宮博物院藏

趙孟堅《水仙圖》,紙本水墨,24.5厘米×674.2厘米,天津博物館藏

鄭思肖《墨蘭圖》,紙本水墨,25.7厘米×42.4厘米,日本大阪市立美術館藏