集中式飲用水水源地水質預警指標體系構建

李文攀,周 密,白 雪,姚志鵬,陳亞男

中國環境監測總站,國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京 100012

集中式飲用水水源地水質預警指標體系構建

李文攀,周 密,白 雪,姚志鵬,陳亞男

中國環境監測總站,國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京 100012

飲用水水源地水質預警是建立健全飲用水安全保障體系的關鍵環節,構建水源地水質預警指標體系是水源地監控預警工作的重要基礎。系統分析了常規水質在線、生物毒性在線、衛星遙感、人工巡視等水質預警監測技術手段,并分析比較了各方法的優缺點。以此為基礎,遵循水源地預警指標體系構建原則與實際需求,統籌兼顧,提出了建立以常規理化-生物毒性在線監測相結合,遙感監測與人工巡查相統籌的一體化水源地水質預警指標體系,為水源地水質預警監控工作提供合理的、科學的技術支撐。

飲用水水源地;水質預警;指標體系

近年來,我國水污染事故頻發,嚴重影響到飲用水水源安全,威脅群眾健康。因水源污染導致居民飲水困難或多日斷水等重大社會問題的報道也是屢見不鮮,如2005年松花江水污染事件、2007年無錫市太湖水體黑臭事件、2012年廣西龍江河鎘污染事件、2012年山西長治市某煤化工廠苯胺泄漏入河事件等[1-2],均對區域經濟發展、社會和諧穩定造成不利影響。

水污染事故發生的成因越來越復雜,其特點呈現污染類型多元化、危害程度加劇化、影響范圍擴大化。如何在事故發生的“第一時間”實現預警并采取有效措施至關重要,選取科學合理的預警監測指標有助于及時識別突發水質污染和水質異常[3]。因此,構建集中式飲用水水源地水質預警指標體系,及時監控水源污染并準確識別污染物類型,是當前水源水質管理的一項重要基礎工作。

1 預警監測

1.1 常規理化在線監測預警

目前,我國對水源地水質的監測預警主要采用常規理化指標在線監測方法。監測指標主要包括常規5個參數(pH、水溫、溶解氧、電導率、濁度)、高錳酸鹽指數、總有機碳、氨氮,部分湖、庫站點增設總氮、總磷和葉綠素等監測項目,少數站點正在開展重金屬、生物毒性、揮發性有機污染物(VOCs)和糞大腸菌群的試點監測[4]。

作為衡量水體污染物濃度高低的標尺,在線監測指標的選擇十分重要。pH對酸堿污染發生和藻類生長的判斷效果明顯。溶解氧是反映水體質量的重要指標之一,特別是受到有機物污染和藻類異常生長的地表水體,典型案例是2007年至今的太湖藍藻預警監測。電導率常作為水體中無機物污染的綜合預警指標。氧化還原電位可以有效地針對水體中高濃度的還原性無機物氰和砷污染進行預警,對高濃度金屬污染也較為有效。濁度和氮磷等指標可實時監測水源地附近農業源、工業點源和生活源的侵入。高錳酸鹽指數可以綜合反映水體中還原性有機物的污染程度,2001年夏季淮河干流就成功預警了某大型有機污染團的下泄遷移。監測指標除了用于表征水源地水體基本的環境質量和狀態外,還是指導水廠調整相關運行參數及運行方式的關鍵指標。

相對于常規理化指標而言,毒理學指標的在線監測具有較強的目的性和指向性。指標選取要綜合考慮流域重金屬礦產分布、加工企業排放等風險源以及指標急慢性毒性強度。如,廣東省西江和北江流域受皮革鞣制、金屬表面處理等加工行業影響,曾發生鎘、鉻等重金屬污染事故,給流域水質及生態環境造成了較大影響。

但是,常規理化指標在線監測還存在著諸多不足。首先,指標限值與人體健康很難建立對應關系。氮、磷等營養鹽類指標對人體健康沒有實質性威脅,原水溶解氧、濁度和pH變化并不影響供水安全。其次,安全預警指標體系不完善。受指標范圍所限,有很多毒害污染物未納入我國水環境質量標準,而常規在線監測針對毒害指標的預警響應并不顯著,特別是多種污染物并存發生的聯合毒性污染事故[5]。

1.2 生物毒性在線監測預警

生物毒性監測可以綜合多種有毒物質的相互作用,利用毒害物質濃度與生物應激效應之間的響應關系對污染物的毒性進行判定,是一種應用于有毒物質污染事件的在線監控預警的有效技術手段。生物在線毒性監測方法主要包括發光細菌、藻類、蚤類、魚類、微生物傳感器等[6]。目前,一些歐美發達國家對生物對線監測領域的研究已較為成熟,且廣泛應用于環境監測,我國在這方面雖起步較晚,但也取得了一定的研究成果,并在一些地區開展了示范應用。

發光細菌法是利用在正常生理條件下能夠發射可見熒光的細菌,通過光點檢測系統測試發光強度變化以實現水質急性毒性監測的方法[7]。由于毒物具有抑制發光的作用,發光細菌的發光強度有所改變,變化的程度與毒性物質的濃度在一定范圍內呈相關關系,同時與該物質的毒性大小有關。該方法靈敏度高,操作簡便,且應用廣泛,常被作為污染毒性預警。

藻類分析法以水藻作為探測生物,檢測毒性污染物對水藻光合作用的影響。利用葉綠素熒光技術連續檢測被測水樣,一旦水體受到毒性物質侵害,藻類光合作用減弱,活性降低,毒性強弱可根據平行對比水樣測定的藻類活性差異而得知。藻類在水生態系統中常被用作化學品毒性測試,特別是重金屬離子的毒性測試。

蚤類分析法通過蚤類游動速度、高度和軌跡等活動特性的變化,進行水體毒性判斷。其中大型蚤是國際公認的毒性實驗標準生物。因其方法具有敏感、快速、廉價、方便等優點,已被許多國家廣泛應用于環境污染評價上。

魚類在進化過程中對毒性反應敏感,是比較理想的生物毒性測試對象。當水體中的污染物達到一定濃度時,就會引起一系列中毒反應,如行為異常、生理功能紊亂、組織細胞病變、甚至死亡。總體來說,該方法均以魚類活動能力的改變來反映水體毒性大小,只是在監測與判定方法上有所不同。

微生物傳感器法由固定化微生物、換能器和信號輸出裝置組成,微生物活體作為分子識別敏感材料固定與電機表面構成的一種生物傳感器,可以達到測試有毒物質綜合毒性的方法。常見的生物活體包括細菌、真菌、酵母菌和動物細胞等,具有靈敏、檢測速度快、成本低廉等優點[8]。

鑒于生物個體的生理局限和敏感程度,使用單一生物進行水質監測時會存在“誤報警”情況。因此,應用多通道或多物種在線預警技術能夠更為全面、準確地反映水源水質污染事故中不同污染物的危害與疊加影響,是生物預警技術研究的一個重要方向。由此可見,生物毒性在線監測技術應用于水質預警同樣存在一定的局限性:不同種類的水生生物對造成水質污染的有毒物質的響應差別巨大[9];生物毒性預警能指示“異常”事件的發生,但從定量角度確定污染因子能力較弱;生物監測標準體系不健全,技術監督與儀器質檢有待加強。

1.3 遙感監測預警

遙感監測是利用遙感技術進行監測的技術方法。其技術應用已從最初的單純的水域識別發展到對水質參數進行遙感監測,從而達到水質預警的目的。隨著遙感技術的不斷發展和對水質參數光譜特征及算法研究的不斷深入,遙感監測水質逐漸從定性發展到定量,并且通過遙感可監測的水質參數種類逐漸增加,可以實現對水源水體富營養化、懸浮物、石油類和有色可溶性有機物等污染指標的預警監測[10]。此外,遙感監測可生成高清晰圖像,直觀辨別污染源、排污口、可見漂浮物等,實現對水源特征污染物監視性監測的目的,為水源預警監控提供基礎信息。

遙感技術應用于水源水質監測預警具有監測范圍廣、速度快、成本低和便于長期動態監測的優勢,同時還能發現一些常規方法難以揭示的污染源和污染遷移特征。近些年,遙感技術已廣泛應用于我國“三湖一庫”的藍藻水華預警監測,為大型水源地水質預警監測提供了大量詳實的信息[11]。可以說,無人機低空遙感、衛星通信、地理信息服務等高新技術應用于大型水源地水質預警監測工作方面前景廣闊。

可以說,利用遙感技術監測預警水源水質污染已取得一定進展,但仍需在以下方面進一步開展研究:深化研究污染物指標(如可溶性有機物、COD、總氮等)的光譜特征,完善水環境遙感監測的指標體系,形成系統完備的監測技術方法體系;建立完善遙感水質監測預警分類模型與事故響應標準流程,提高遙感預警監測實效;提高水質參數遙感反演的評價精度,最大程度避免環境及大氣因素造成的模糊影響[12]。

1.4 人工巡視監測

與常規監測手段相比,人工巡視更為關注水源水體在嗅、味、色等感官類指標以及表層生物聚集態等生物指標,經濟性高、方式靈活、可操作性強,其表征結果準確、直觀、貼近群眾感受。近年來,水源水污染事故頻發,因感官類指標超標引起的污染事件已占據較大比重。常規監測均以現有環境質量標準體系為框架,而我國現行地表水環境質量標準中很多感官類指標并未納入,亦無相關評價規范予以支持。此外,在水域面積較大、水體流速不充分以及自動監測站點布設不夠密集等條件下,自動在線監測往往很難及時“捕捉”到污染事件,預警事故發生難度很大。因此,利用現有標準體系來實現此類指標的監測預警就顯得捉急見肘,人工巡視手段是預警指標體系必要的有力補充。

人工巡視應把握“抓點顧面”原則,緊緊抓住對水源水體造成潛在威脅的重點污染源。實施人工巡視,往往要與公路、水運航道等交通道路相結合,這些地點已成為工業化學品運輸遺灑、燃料泄漏、危廢傾倒等行為的高發地段。通過人工巡視,強化對關鍵交通路口、干線、峽灣地帶的日常巡查,充分發揮在控制點源污染的機動性,可以實現對人為污染事件的有效預警。

受限于經濟條件、人員隊伍等因素,人工巡視往往不被重視,認為其方式老套、費時費力。事實證明,很多水源污染事件都是由人首先發現并發出預警信號,進而采取有效控制措施,保障飲水安全,特別在越來越多的感官類指標事故中作用顯著。此外,應充分發揮群眾力量,積極引導廣大社會公眾參與其中,讓每個人都成為水源安全監管的一雙眼。

2 方法比較

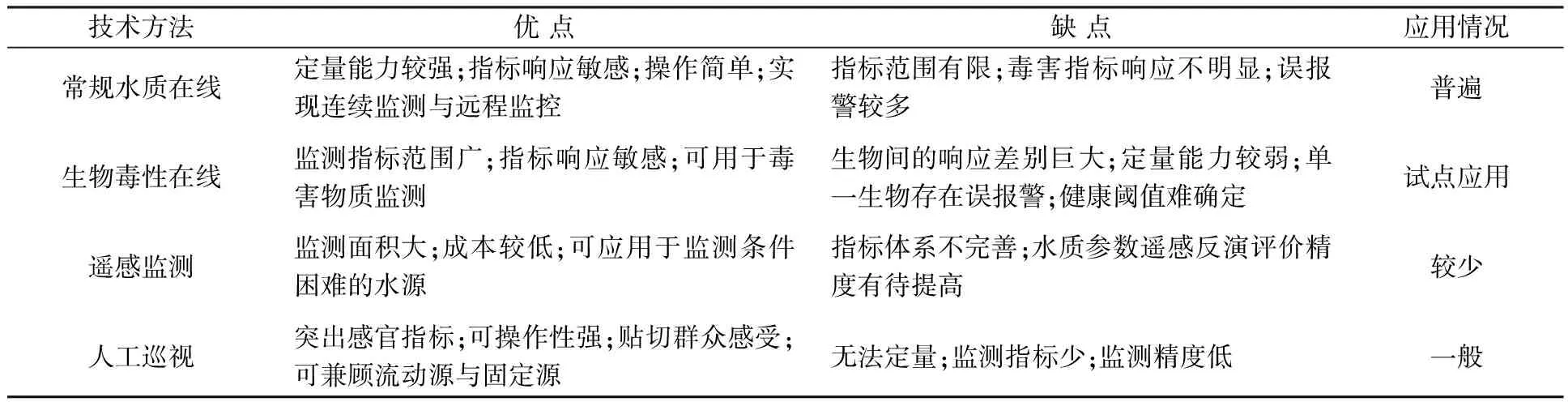

水質預警監測工作是一個系統性強、復雜因素多的龐大工程,這就需要多種預警監測技術予以支撐,只依靠某種單一方式很難滿足安全預警的目的。不同的監測手段有不同的實施方式與條件,監測指標的側重點也有較大差異,各有其特點(見表1)。針對越來越多的復合型水源污染,預警指標的選擇應系統分析水源風險,分析對比方式差異,取長補短,相輔相成。

目前,實現水質預警的技術方法主要有常規水質在線、生物毒性在線、遙感監測、人工巡視等。其中,常規水質在線的應用最為普遍,已在全國各流域建設了近2 000個自動站點;其余技術手段應用情況不盡相同,所取得的效果也略有差異。

3 預警指標體系構建

水源地水質預警以集中式飲用水水源地為預警對象,連同集水區在內作為研究控制區域,所對應的預警指標為一個多目標、多層次的指標體系[13]。飲用水水源地安全問題涉及因素眾多:既有自然屬性的指標,又社會屬性的指標;既有動態的指標,又有靜態的指標;既有定性的指標,又有定量的指標[14]。可以說,飲用水水源地水質預警指標體系是由一系列相互聯系的能敏感地反映水源水環境質量系統與外部環境秩序狀況的統計指標、因素有機結合所構成的整體,必須反映出這些特點及其相互之間的內在聯系。

表1 預警監測技術方法比較

預警指標體系構建應當滿足及時預警和準確識別污染物的要求,既要抓住反映水源客觀狀況的環境質量預警,也要評估污染源和潛在污染物的環境風險預警。綜合考慮水源潛在風險源、流域特征污染物、技術經濟條件等因素,最大程度保障水源水質安全。通過理論分析、實踐驗證和形勢研判,提出建立以常規理化-生物毒性在線監測相結合,遙感監測與人工巡視相統籌的一體化水源地水質預警指標體系(見表2),可為水源環境管理提供基礎技術支撐。

表2 集中式飲用水水源地水質預警指標體系

該指標體系構建遵循科學性、全面性和可操作性等原則,是一種理想狀態下滿足水源水質安全預警要求的指標框架體系。通過強化水質自動在線監測,突出預警時效性與準確性,達到生物指標響應定性、理化指標識物定量的客觀要求,實現對水質的實時連續監測和遠程監控[15]。遙感與巡視2種方式特點鮮明、針對性強,特別是在水面范圍大、地形復雜、存在交通穿越行為的飲用水水源地的監測中作用突出,是自動監測預警手段的必要補充。

4 結論

作為水源地水質監管工作的重要基礎,常規理化-生物毒性在線-遙感-巡視綜合預警指標體系的建立尤為迫切、重要。通過生物毒性與常規理化多指標協同在線監測能夠實現及時預警與識別量化,加上遙感與巡視在大型水體與存在交通穿越行為方面的特殊優勢,預警指標體系構建較為完善,可為水源地預警監控提供科學合理的技術支撐。但應該看到,水質在線預警監控還僅限于常規化學污染和急性毒性物質污染,而針對絕大部分內分泌干擾物、病原微生物、“三致”物質等慢性毒性物質甄別能力十分有限,應盡快完善生物毒性在線監測的標準體系和質量控制體系,以保證監測數據的精確可比。此外,應積極引導公眾參與,建立全民協作參與水源預警的良好機制。

[1] 袁永欽,匡科,沈軍. 廣州市西江引水工程水質預警系統研究與實踐[J]. 中國給水排水, 2011, 27(6): 1-5.

[2] 于鳳存,方國華,肖秋英. 集中式飲用水水源地安全預警系統框架的研建[J]. 災害學, 2008, 23(4): 21-24.

[3] 劉宴輝,王紹祥,黃怡,等. 黃浦江水源原水水質安全在線監測指標篩選[J]. 凈水技術, 2012, 31(4): 31-33.

[4] 李軍,王經順,陳程. 生物綜合毒性在線自動監測儀的現狀與問題研究[J]. 環境科學與管理, 2013, 38(9): 125-128.

[5] 張冉,黎如昊,劉蕓,等. 在線生物毒性監測技術預警水質有毒物質污染與因果關系分析的案例研究[J]. 生態毒理學報, 2014, 9(6): 1 232-1 238.

[6] 陰琨,呂天峰,梁宵,等. 生物綜合毒性分析儀的毒性測試方法及適用范圍研究[J]. 中國環境監測, 2010, 26(4): 48-51.

[7] 沈燕飛,張詠,厲以強. 水質生物毒性檢測方法的研究進展[J]. 環境科技, 2009, 22(增刊1): 68-72.

[8] 高小輝,楊峰峰,何圣兵,等. 水質的生物毒性檢測方法[J]. 凈水技術, 2012, 31(4): 49-39(10): 1-3.

[10] 田野,郭子祺,喬彥超. 基于遙感的官廳水庫水質監測研究[J]. 生態學報, 2015, 35(7): 2 217-2 226.

[11] 徐恒省,洪維民,王亞超,等. 太湖藍藻水華預警監測技術體系的探討[J]. 中國環境監測, 2008, 24(2): 62-65.

[12] 周藝,周偉奇,王世新,等. 遙感技術在內陸水體水質監測中的應用[J]. 水科學進展, 2004, 15(3): 312-316.

[13] 董志穎,王娟,李兵. 水質預警理論初探[J]. 水土保持研究, 2002, 9(3): 224-226.

[14] 于鳳存,方國華. 飲用水水源地綜合預警指標體系構建的研究[J]. 中國農村水利水電, 2011(8):93-95,99.

[15] 易雯,呂小明,付青,等. 飲用水源水質安全預警監控體系構建框架研究[J]. 中國環境監測, 2011, 27(5):73-76.

Research on Water Quality Early-warning Index System of Drinking Water Source Area

LI Wenpan, ZHOU Mi, BAI Xue, YAO Zhipeng, CHEN Yanan

The State Key Laboratory of Environmental Monitoring Quality Control,China Environmental Monitoring Centre,Beijing 100012,China

Water quality early-warning is a key link in the process of establishing security system of drinking water source area, and building water quality early warning index system is an important basis of water monitoring and early warning. Four methods for water quality early-warning Are introduced by systematically comparing advantages and disadvantages of each methods. The index system is established by following the principle and actual demand of early-warning index, which include physicochemical index on-line, and biological toxicity index on-line with the combination mode of satellite remote sensing and manual inspection. The research serves as a technological support for scientifically early-warning and monitoring work.

drinking water source area;water quality early-warning;index system

2014-10-08;

2015-08-26

環境保護部環境質量監督管理項目(2039001004)

李文攀(1983-),男,北京人,碩士,工程師。

周 密

X830.7

A

1002-6002(2016)01- 0128- 05