水做的傳奇

簡清枝

湘橋是水做的。

湘橋的一邊是蜿蜒的九龍江,九十九灣內河繞村而過,稱為湘江,舊時有一橋供學童通往隔岸上私塾,故名湘橋。我們是黃昏時抵達湘橋的,夕陽下的湘橋安謐而美麗,火紅的斜陽映照著波光粼粼的大江,蒼茫的暮色正逐漸將湘橋村擁抱在懷里。

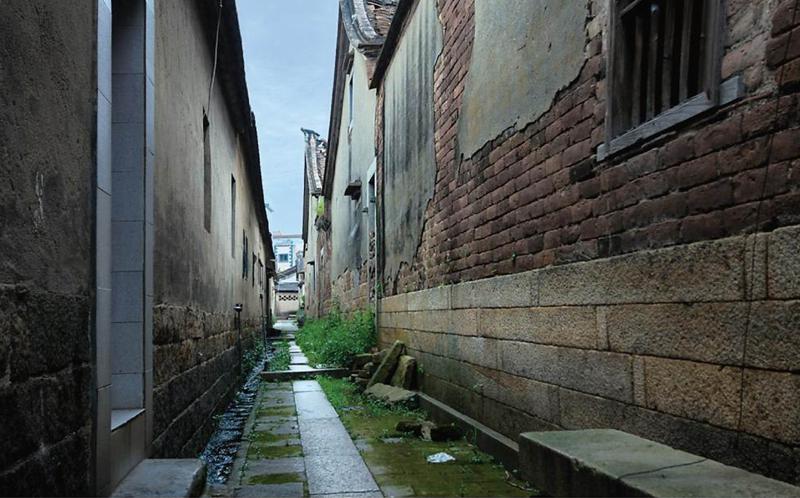

站在晚風中,可以聽聞孩子們喧鬧的聲動,似乎從很久遠的地方傳來。有水的湘橋千百年來演繹多少故事,最終大多都沉入流水了,凝固下來的是湘橋氣派的老房子。“大夫第”、“翰林第”、“貢元第”、“進士第”等10余座歷經數百年的古建筑赫然如沉默的巨獸,橫亙眼前。這些古厝大多建于清朝至民國初期,均坐東北朝西南,每座之間留有2米多寬的通道,一字形排開,規制相似,座座相連,不可一世。

房子最能體現主人的地位與財富,今天猶是。“大夫第”是這些古厝中最壯觀氣派的五進大宅,占地近五畝,是典型的清代官宅建筑。府邸采用磚石土木結構,古香古色,氣宇軒昂。宅院大門額頂懸掛“大夫第”匾,一對雕有喜鵲、壽鶴、麒麟等吉獸祥鳥的石鼓,歷經幾百年風雨依然蹲守在大門旁。

資料顯示,古宅是康熙年間進士黃金鐘家族的故居,黃金鐘歷任杭州同知、清奉政大夫,其子黃天瑞是清雍正刑部主事,其孫黃蘭枝曾任清乾隆翰林院檢討。府邸也是在這三代人手上建起來的。從遠處看,“大夫第”與平常明清老宅沒什么兩樣,可細細觀看,處處可見其匠心所在。在首進,設計者注重其宏偉氣派,青石鼓雕刻精美,正門莊嚴肅穆,屋檐雕梁畫棟。在第二進,其大廳有一長石條格外引人注目,這個石條高約20厘米,寬約60厘米,長約12米,重達5噸。二進與三進之間隔著一條露天通道,令人有“庭院深深”“曲徑通幽”的感覺,三進的圍墻鑲嵌著兩個醒目的石刻鏤空螭虎窗,凝重又渾厚,據說為辟邪所用。每進均設屏風,屏風上各有雕刻精細的鏤空花鳥及象形圖案。每進之間為天井,供通風采光,養花種草之用,晴時能曬日,雨時能排澇,花架、花壇倚墻而設,淡雅清幽。整個府邸院內朱廊畫壁,長廊曲回,形成了與各進之間既能相通又相對獨立的居住空間,既可減少各房之間的矛盾,又可防盜防火。大戶人家為了維護家族的安全、和諧和尊嚴,可謂用心良苦。

四進的為后花園甚是特別,曾建有一座兩層石樓,墻厚達1米,外墻為條石,中間用泥石夯成,堅固無比。宅里的老者說,這個石樓專為存銀而建,其墻、門、窗全部加厚,就連屋頂的構造也分為硯、藤、板、磚、瓦五層,冬不冷,夏不熱,既防潮,也防火。可惜的是,1960年,黃氏村民為響應國家“四獻”的號召而將此樓拆除,運往十多里外的郭坑支持所謂國家建設。拆遷時,有位村民為核實其工程量,用桿秤稱了幾塊磚,結果驚奇地發現,每塊磚的重量均30斤,一厘也不少。古人建筑水平之精確之嚴謹不得不令人嘆服,更可見在農耕時代,人心是淡定的水,不急不緩,欲望清淡,不急不戾,所以可以把一座樓,一個村莊乃至一幅畫“經營”到極致,也就有了我們今日可感可見的那些華麗與絕美。這種“智慧”其實不會過時,無論人類社會如何輝煌堂皇,保有一顆從容、敏感而細膩的心,服膺自然,有所敬畏,當是溫潤的脈搏和氣息。

“大夫第”工程浩大,共有大小房間56間。據說,石料全部經水路由數百里外的泉州運至,石匠也是專門從擅長石雕的惠安聘請而來的。更為特別的是其屋頂建造,不僅各進均采用閩南傳統的歇山式燕尾翹脊,就連護厝的屋頂也采用了這種建筑風格。這樣主次屋頂渾然一體,更顯其古樸端嚴及主人之多金與尊貴,亦可見清朝官員光宗耀祖之風極盛。

“大夫第”面臨九十九灣,門前為石埕,石埕是在湘江河道上壘砌而成,因怕日久坍塌,設計者便在石埕下打下木樁,千年不腐。府邸的墻體底部均用1米多高的花崗巖石砌成。舊時,若洪水到來,屋主人只要把下水道出口及門下小洞堵上,老宅便安然無恙。石埕內設旗座,立旗桿。旗桿有鑿孔,依官階大小分為圓、方、六角等形狀,旗座四面雕有飛禽走獸,栩栩如生。可惜年深日久,石旗桿已蕩然無存,昔日的榮光變得更加久遠而模糊。

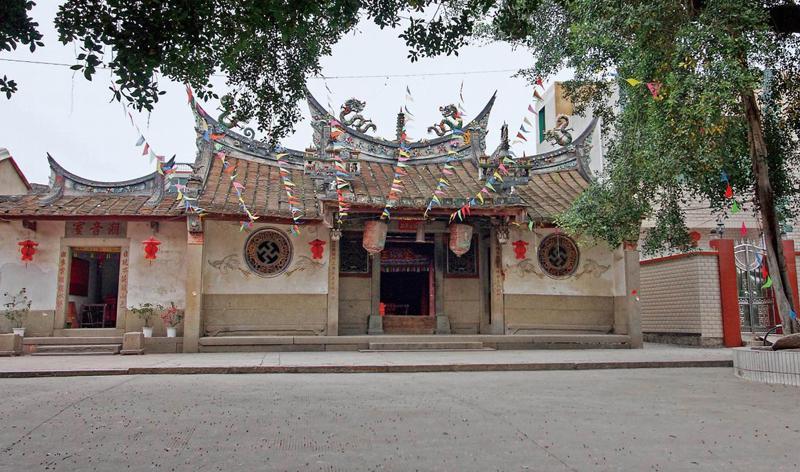

這個村中最為奇特的是一座供奉著的三國名醫華佗的古廟,全省唯一,十分稀罕。古廟始建于明末清初,歷經幾代重修,當地人稱它為“仙祖廟”。古廟屬土木結構,面向九十九灣,占地約一畝。主殿祀奉神醫華佗,左右墻上分別寫著“忠孝”、“廉節”行書大字,每字約兩米,用筆蒼勁有力,結構嚴謹,系漳州人、明末抗清英雄、大書法家黃道周所書。

相傳在明末的時候,湘橋村的一些老百姓得了一種怪病,怎么治也不見好轉,有人認為來了瘟疫,一時引起許多人的恐慌。有一天,神靈托夢給老百姓,說只要從村里江邊的那棵榕樹上摘一些葉子,用村里的甘泉熬成湯,喝了就會好。一些老百姓照著那樣做,果然把怪病給治好了。有人說那神靈就是名醫華佗。因此,村民們集資在村里榕樹的旁邊建一座廟宇,也就是現在的華佗廟。此后,湘橋村的村民把每年農歷十月十七作為“仙祖生日”以示紀念,這個“節日”是湘橋村最隆重的民俗活動。農耕時代,人們借各種“節日”歡聚一堂,或飲酒美食,或唱戲尋歡,若逢端午,江上龍舟飛渡,你追我趕,岸上吶喊聲聲,彩旗飄飄,整個村莊都浸滿歡樂,奔放暢快,實在是可愛動人,社會得以交流融洽,就不會如死水一潭;公序良俗也得以傳承,民風自然穩定厚道。今日科技發達,來往便捷,大家反倒陌生了。

在華佗廟的前殿還掛著一塊“仙方妙著”的牌匾。這個牌匾是清朝閩浙水師提督王得祿親筆題字,并親自從廈門護送到湘橋華佗廟。據傳,清嘉慶年間,清朝水師名將王得祿的兄嫂得一腹脹怪病,百般醫治未見效。因王得祿年幼父母雙亡,由兄嫂一手帶大,王得祿視兄嫂如母,面對兄嫂的病情,他十分焦慮。當時有部下告訴王得祿,在龍溪(漳州古稱)湘橋有座華佗廟的藥簽非常靈驗。于是,王得祿派親信到華佗廟求神問藥,在得到華佗廟的藥簽后,王得祿按照藥簽的要求抓藥治病,其嫂果然藥到病除。為了感謝華佗廟,王得祿親自由廈門乘船沿九龍江畔尋華佗廟答謝,親題“仙方妙著”。

傳說歸傳說,悠轉在湘橋村的村道小巷,撫摸著隨處可見的粗大的磚石,雕刻精美的花崗巖石,令人浮想起古村昔日的繁華及黃氏家族之榮光。在湘橋,不能不提起現代著名的國畫家、美術教育家黃稷堂先生。先生原名則唐,字堯民,號湘道人,晚號稷翁。生于1903年的黃稷堂自幼秉承家學,且聰明好學,過目能誦,對美術工藝更獨具慧心。無奈先生年少時,家弱人貧,奔波謀生,22歲時方考進上海美專深造,受業于劉海粟、潘天壽、諸聞韻等名家大師,頗得諸師器重、贊譽。經年,先生以優異成績畢業后即回歸漳州執教,亦帶回了大上海新的美學思想授徒課業,遍植桃李,學生中有臺灣十大名畫家之一的沈耀初、香港中文大學著名學者鄭子瑜教授、著名畫家沈柔堅和領導人彭沖等。

“寥寥幾筆好傳神,莫把繁枝擾性靈”。黃稷堂先生酷愛八大、石濤、青藤、白石等名家藝術,數十載寒窗鐵硯,潛心研習,朝夕揣摩,熔諸家于一爐。其畫作筆墨凝煉、形神生動,尤以花鳥畫為最。一代高僧弘一法師與先生交往頗深,抗戰期間,法師隱居于漳州七寶寺時常與先生商榷書法藝術,亦曾托先生治印,并對先生的篆刻題詞贊曰:“仁者篆刻甚精。”20世紀50年代,先生的人生和藝術創作進入黃金時期,無奈時運不濟,先生被蒙不白之冤,精神和肉體飽受摧殘,特別是“文革”時期,不少文化人難逃被批斗羞辱之厄運。先生沉寂畫壇足足30年!先生歷來為人剛正不阿寬厚隨和,待人溫暖,性情豁達從容,繼而在多次沖擊中得以活命。晚年的黃稷堂創辦并出任漳州畫院院長,時美髯飄飄,笑若頑童,獨立不羈,風骨如仙。先生慣用左手作畫,右手寫字,且能雙管齊書,畫藝極為純青神妙、雋永超逸,為吾閩藝壇奇翁。他的畫作多鈐印落款為“湘橋”、“湘江黃氏”、“湘橋二郎”、“九十九灣頭漁父”等,以托故園之思。

2013年是黃稷堂先生110周年之華誕,走遍薌城龍文,似未聞有紀念活動,當地至今亦未有先生的紀念館、藝術館之類的建筑,倒是不少酒吧會所,十分奇怪。是的,一切都在變化,在流轉,不遠處高樓林立,城市的步伐日益逼近,似可聞“隆隆”的機器聲。湘橋人歷來敢拼敢闖,富有拼勁,許多人經商辦廠發家致富,經濟能人迭出,不少人搬離了古老的村子,成為“市民”,千年湘橋的生態已經變化并因此而顯得寂寞迷茫。但我依然期待著,“造城運動”能更理性些,能不粗暴地割裂一個村莊一個小鎮的文脈,能留住鄉愁守護傳統;唯愿湘橋也能運勢好轉,不會蹈中國許多古村落被拆毀被遺棄被“城市化”之悲劇,依然能以它線裝的歷史冊頁般的氣質,遺世獨立,超凡脫俗。

“日現不蔽前山色,夜來常聞流水聲。”行走湘橋,流水潺潺,兩岸綠榕如蓋,鳳凰飛花,古老民居倒映水中,恍惚間河上龍舟穿梭如箭,鼓樂喧天;或可聞浣衣歸女的輕語朗笑,水中槳聲欸乃,匯入大江。回望那古舊的華佗廟,那棵須發如縷的老榕至今依然枝繁葉茂,靜看世事變幻,滄海桑田。陪伴在古榕下的那只天然的石龜始終朝夕相守,不離不棄,或可見證一個家族、一座村莊的傳奇。