不同覆蓋方式對旱地谷子農藝性狀及光合生理指標的影響

韻曉茹,盧成達,李 陽,孫 迪,郭志利

(1.山西省農業科學院,山西太原 030031;2.山西省農業科學院作物科學研究所,山西太原 030031;3.山西省農業科學院農產品加工研究所,山西太原 030031)

?

不同覆蓋方式對旱地谷子農藝性狀及光合生理指標的影響

韻曉茹1,盧成達2*,李 陽2,孫 迪2,郭志利3

(1.山西省農業科學院,山西太原 030031;2.山西省農業科學院作物科學研究所,山西太原 030031;3.山西省農業科學院農產品加工研究所,山西太原 030031)

摘要[目的]分析不同覆蓋方式處理對谷子農藝性狀及光合生理指標的影響。[方法]對不同覆蓋處理和平地裸播谷子進行出苗率、株高、生物產量、經濟產量、葉片葉綠素含量、葉片氮含量、光合生理指標測定,并進行分析比較。[結果]不同覆蓋方式均能在不同程度提高旱作谷子農藝性狀和光合生理指標;覆蓋白色地膜可明顯加快谷子發育進程,縮短生育期;覆蓋黑色地膜可以最大幅度提升谷子產量、水分利用效率和產投比。[結論]該研究可以為谷子不同覆蓋方式的效果評價提供科學依據。

關鍵詞旱地谷子;白膜覆蓋;黑膜覆蓋;秸稈覆蓋;光合

地膜覆蓋栽培在玉米、小麥、薯類、棉花等糧經作物和蔬菜作物中的普遍應用促進了中國農業生產的發展[1]。谷子是中國北方干旱半干旱地區重要的秋糧作物,在旱作農業生產中占有重要地位[2]。研究證實地膜覆蓋對谷子有明顯增溫、增產作用,尤其是在干旱地區效果更加明顯[3-5]。目前,地膜覆蓋對玉米、小麥等大宗作物的效應研究已有大量報道,而對谷子農藝性狀及生理指標的影響方面研究較少。為此,筆者研究了不同覆蓋方式處理對谷子農藝性狀及生理指標的影響,以期為旱作區谷子生產中的覆蓋方式選擇提供參考,進一步提升旱作區谷子生產效益。

1材料與方法

1.1試驗地概況2015年在山西省壽陽縣宗艾鎮旱作節水農業試驗田(113°06′E,37°58′N)布置試驗,供試地塊屬于黃土干旱塬地。壽陽縣農業類型區降水量少,干旱發生頻繁,主要種植作物為玉米和雜糧,雜糧作物以春播谷子為主。試驗區地處暖溫帶半濕潤偏旱區,年均氣溫7.4 ℃,≥10 ℃積溫3 400 ℃,年降雨量501 mm,年蒸發量1 600~1 800 mm,無霜期約130 d,年日照時數2 858.3 h。試驗地為褐土性土,成土母質為馬蘭黃土,地下水埋深50 m以上,土壤為褐土,質地輕壤。

1.2材料供試谷子品種為國審品種晉谷51號;氮、磷肥分別為尿素(含N46%)、過磷酸鈣(含P2O512%);白色地膜寬幅80 cm、厚0.008 mm;黑色地膜寬幅80 cm寬幅、厚0.010 mm、透光率小于5%;覆蓋秸稈為晾干后的谷子秸稈。

1.3試驗設計試驗采用隨機區組設計,設4個處理,分別為白色地膜覆蓋(T1)、黑色地膜覆蓋(T2)、秸稈覆蓋(T3)、空白(CK),各處理3次重復,共12個小區。播種密度根據當地常規留苗數進行設計,株距7 cm,行距33 cm,區間距50 cm,四周設1 m保護行。

1.4調查指標及方法植株成熟后隨機取樣20株對其株高、整株重、穗重、穗粒重進行測定,產量測定按實際小區面積收獲折算,取其平均數。

于灌漿期(測量后做標記)、孕穗期從各處理中分別選取20株,使用CB-1102便攜式光合蒸騰測定儀對植株個體凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(E)、葉片氣孔導度(Cleaf)、細胞間CO2濃度(CO2int)進行測量。測定灌漿期處理的葉片水分利用效率,葉片水分利用效率(WUE)=光合速率/蒸騰速率[6]。葉綠素與氮元素采用SPAD-502葉綠素測定儀測定。

1.5數據分析采用Paw Spss Statistics 19.0 操作平臺,對相關數據指標進行方差分析和處理間的多重比較,圖表制作采用Excel軟件。

2結果與分析

2.1對谷子農藝指標的影響由表1可知,白色地膜、黑色地膜、秸稈覆蓋處理較平地裸播均能在不同程度上提高出苗率、株高、整株重、穗重和穗粒重。方差分析表明,白色地膜、黑色地膜和秸稈覆蓋處理除出苗率、穗重外,在株高、整株重、穗粒重方面與平地裸播差異性呈顯著水平。白色地膜、秸稈覆蓋與黑色地膜處理在整株重上差異極顯著。試驗表明覆蓋不同地膜能提高作物各農藝指標。

表1不同覆蓋處理對谷子農藝性狀的影響

Table 1Effects of different mulching treatments on agronomic trait

處理Treatment出苗率Emergencerate∥%株高Plantheightcm整株重Wholeplantweight∥g穗重Panicleweightg穗粒重Grainweightperspike∥gCK87.6161.143.218.915.3T189.1168.349.319.816.8T288.4169.153.420.418.2T388.1166.249.219.716.5

2.2對谷子生育天數、產量及產投比的影響由表2可知,生育期表現上,白色地膜處理生育期比黑色地膜、秸稈覆蓋及平地裸播處理短,一方面由于白色地膜較黑色地膜具有明顯透光性;另一方面,覆蓋白色地膜處理能快速達到作物生長所需的積溫,同樣在保水方面也起到了明顯作用,可以為谷子生長發育提供更為適宜的環境,使谷子生育進程順利,生長較快,生育期變短。從產量方面可以看出,黑色地膜、白色地膜和秸稈覆蓋處理的谷子產量明顯高于平地裸播的谷子產量。說明無論何種覆蓋方式均能有效提高谷子產量,黑色地膜覆蓋處理谷子產量高于白色地膜覆蓋處理,但差異不大。投入方面,鑒于人工、地膜的投入,覆蓋地膜、秸稈覆蓋處理要高于平地裸播處理;白色地膜與黑色地膜價格不同,也造成了投入量不同。產投比是投入資金與其所創造價值之間的關系,是反映作物收益的一種重要指標,一般情況下,數值越大,其經濟效益越好。由表2可知,黑色地膜處理產投比最高,其次為白色地膜覆蓋處理、秸稈覆蓋處理,裸地平播處理為最低。

表2不同覆蓋處理對谷子生育天數、產量及產投比的影響

Table 2Effects of different mulching treatments on the growth period,yield and input-output ratio

處理Treatment生育天數Growthperiodd折合產量Convertedyieldkg/hm2投入Input元/hm2收入Income元/hm2產投比VCROutput-inputratioCK1255478.11850.032868.617.76T11176486.42100.038918.418.53T21206623.72068.039742.219.21T31235864.51970.035187.017.86

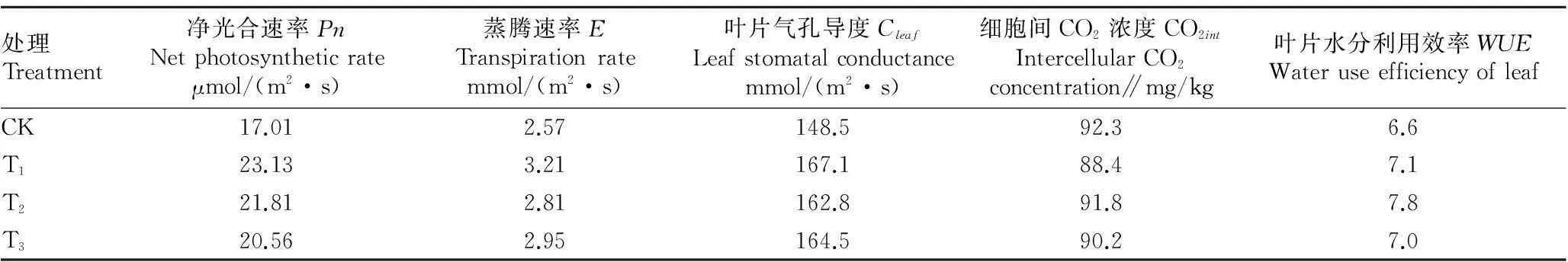

2.3對谷子光合特性及水分利用效率的影響光合作用是反映谷子生長狀況的一個重要指標,葉片光合特性受植株外部和內部的影響變化而變化[7-9]。由表3可知,除細胞間CO2濃度外,凈光合速率、蒸騰速率、葉片氣孔導度均以白色地膜處理為最高,平地裸播處理最低。方差分析表明,白色地膜、黑色地膜和秸稈覆蓋處理在凈光合速率、蒸騰速率、葉片氣孔導度方面均與平地裸播差異極顯著。葉片氣孔導度與細胞間CO2濃度成反比,葉片氣孔導度越大,細胞間CO2濃度越小,反之亦然。黑色地膜處理谷子葉片水分利用效率最高,均高于白色地膜、秸稈覆蓋、平地裸播處理(CK),其中平地裸播的葉片水分利用效率最低。

表3 不同覆蓋處理對谷子光合特性和水分利用效率的影響

2.4對谷子葉片葉綠素(SPAD)及氮含量的影響葉綠素是一類與光合作用有關的最重要的色素,而葉片氮含量與葉綠素密切相關,氮元素對葉綠素生成具有重要意義,因此葉綠素(SPAD)測定對氮施用量具有指導作用[10-14]。由表4可知,白色地膜覆蓋處理SPAD值最高,黑色地膜覆蓋、秸稈覆蓋處理次之,平地裸播處理SPAD值最低。氮元素含量從大到小依次為白色地膜、黑色地膜、秸稈覆蓋、平地裸播處理,結果表明地膜覆蓋處理能提高谷子葉片中葉綠素和氮含量,其中白色地膜處理效果最好。

表4不同覆蓋處理對葉片葉綠素、氮含量的影響

Table 4Effects of different mulching treatments on leaf chlorophyll content and leaf N content

處理TreatmentSPAD氮含量Ncontent∥mg/gCK37.932.61T146.253.94T242.563.07T341.242.84

3結論

農藝性狀方面,白色地膜、黑色地膜、秸稈覆蓋處理均能不同程度提高旱地谷子出苗率、株高、生物產量、經濟產量;覆蓋白色地膜處理可明顯加快谷子發育進程,縮短生育期;光合生理方面,不同覆蓋方式均可顯著提高旱地谷子凈光合速率、蒸騰速率、葉片氣孔導度,與增產效果呈正相關,不同處理谷子葉片葉綠素含量與葉片氮素含量呈正相關,2項指標值以白色地膜處理、黑色地膜處理、秸稈覆蓋處理、裸地平播處理順序遞減;水分利用效率方面,不同覆蓋方式均可提高旱地谷子葉片水分利用效率,以黑色地膜葉片水分利用效率為最高;經濟效益方面,不同覆蓋處理均有增產效果,以黑色地膜處理產量最大,且產投比最高。

參考文獻

[1] 中國農用塑料應用技術學會.新編地膜覆蓋栽培技術大全[M].北京:中國農業出版社,1998:1-20.

[2] 楊天育,何繼紅,董孔軍,等.旱地谷子地膜覆蓋栽培技術的研究與實踐 [J].中國農學通報,2010,26(1):86-90.

[3] 白玉.谷子萌發期和苗期抗旱性鑒定指標的篩選[D].北京:首都師范大學,2009.

[4] 樊修武,池寶亮,張冬梅,等.谷子雜交種灌漿期光合性能研究[J].山西農業科學,2011,39(5):227-229.

[5] 楊建昌,王志琴,朱慶森.水稻品種的抗旱性及其生理特性的研究[J].中國農業科學,1995,28(5):65-69.

[6] 李梅蔭.苗期反復干旱法鑒定谷子抗旱性的可靠性與實用性[J].河北農業科學,1992(4):9-11.

[7] 李東方,張勝利,吳大付,等.不同類型植物凈光合速率的日變化及其對光合有效輻射響應數學模型研究[J].廣東農業科學,2009(6):31-36.

[8] 劉庚山,郭安紅,任三學,等.不同覆蓋對夏玉米葉片光合和水分利用效率日變化的影響[J].水土保持學報,2004,18(2):152-156.

[9] 郭志利,孫常青,盧成達.谷豆覆膜條帶種植技術及其光合水分變化研究[J].中國生態農業學報,2009,17(5):909-913.

[10] 姚剛,張勝,王圣瑞,等.地膜覆蓋對春玉米光合性能和干物質累積的影響[J].內蒙古農業大學學報,2000,21(S1):153-156.

[11] 楊紅梅,石龍,王建共. 春谷子地膜覆蓋栽培試驗研究[J].山西農業科學,2008,36(1):70-72.

[12] 楊天育,何繼紅.谷子地膜覆蓋栽培研究成效及應用前景[J].園藝與種苗,1999,19(4):39-41.

[13] 張野,何永群,曾向陽,等.不同施肥措施對芥菜農藝性狀、品質及產量的影響[J].廣西民族大學學報(自然科學版),2015,18(2):89-93.

[14] 張德奇,廖允成,賈志寬.寧南旱區谷子集水保水技術效應研究[J].中國生態農業學報,2006,14(4):51-53.

Effects of Mulching Models on the Agronomic Traits and Photosynthetic Physiological Indexes of Dryland Millet

YUN Xiao-ru1, LU Cheng-da2*, LI Yang2et al

(1. Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taiyuan, Shanxi 030031; 2. Institute of of Crop Science, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taiyuan, Shanxi 030031; 3. Institute of Agricultural Products Processing, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taiyuan, Shanxi 030031)

Abstract[Objective] To analyze the effects of mulching models on the agronomic traits and photosynthetic physiological indexes of millet. [Method] The germination rate, growth period, plant height, biological yield, grain yield, leaf chlorophyll content, leaf N content, photosynthetic physiological index were detected in different mulching treatments and bare ground millet. [Result] Different mulching methods could enhance the agronomic traits and photosynthetic physiological indexes of dryland millet. White film mulching significantly accelerated the development process of millet, and shortened the growth period. Black film mulching enhanced the millet yield, water use efficiency and input-output ratio to the maximum degree. [Conclusion] This research provides scientific basis for the evaluation of the effects of different mulching methods of millet.

Key wordsDryland millet; White film mulching; Black film mulching; Straw mulching; Photosynthesis

基金項目國家科技支撐計劃課題(2014BAD07B01);“十二五”農村領域國家科技計劃課題(2012BAD09B01)。

作者簡介韻曉茹(1969- ),女,山西清徐人,助理研究員,從事作物栽培與耕作研究。*通訊作者,助理研究員,碩士,從事作物栽培與耕作研究。

收稿日期2016-02-21

中圖分類號S 515

文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2016)08-021-02