痰熱閉肺型肺炎喘嗽的中醫(yī)特色護理體會

張麗麗

(黑龍江省牡丹江市中醫(yī)醫(yī)院,157000)

痰熱閉肺型肺炎喘嗽的中醫(yī)特色護理體會

張麗麗

(黑龍江省牡丹江市中醫(yī)醫(yī)院,157000)

肺炎喘嗽是以氣喘、咳嗽、咳痰痰鳴、發(fā)熱為主癥的肺系疾病,是兒科中最常見的三大疾病之一。萬全《幼科發(fā)揮》認為:“午屬馬,少陰君火,心主熱……心火乘肺,脾之痰生,故肺脹而喘,謂之馬脾風。”從病因病機及癥狀上對本病進行了闡述。其中痰熱閉肺型肺炎喘嗽患兒臨床癥狀重,給患兒及家屬帶來了極大的痛苦及負擔。在臨床中,我科運用多種中醫(yī)辨證施護方法,對肺炎喘嗽患兒的治療起到了積極作用。現(xiàn)報道如下。

一般資料

病例選擇120例患兒均來自2013年1月—2015年1月于我院兒科就診的肺炎喘嗽患兒。符合以下診斷標準。

診斷標準:①西醫(yī)診斷標準:參照《諸福棠實用兒科學》[1]中肺炎的診斷標準。②中醫(yī)診斷標準:參照《中醫(yī)病證診斷療效標準》的肺炎喘嗽常證的標準及2008年小兒肺炎喘嗽中醫(yī)診療指南中肺炎喘嗽病診斷標準[2]。

納入標準:①符合西醫(yī)診斷標準及中醫(yī)診斷標準;②年齡1~5歲;③患兒家屬同意本試驗方案,依從性高。

排除標準:①合并有心、肝、腎和血液系統(tǒng)等嚴重原發(fā)性疾病,精神病患者;②無法配合治療患兒,或資料不全者。脫落標準及剔除標準:①對治療藥物過敏患兒;②治療過程中出現(xiàn)不良反應而終止治療的患兒;③治療過程中合并感染患兒;④治療過程中出現(xiàn)肺炎喘嗽變證患兒。

分組方法:先設置編號1~120號,查隨機數(shù)字表產(chǎn)生120個隨機數(shù),將隨機數(shù)從小到大排列后得序號R,并規(guī)定R=1~60者為治療組,R=61~120者為對照組。120例就診患兒按就診先后順序與編號1~120號相對應入組。兩組患兒在性別、年齡、體重、病程等方面比較(P<0.05)無統(tǒng)計學意義,具有可比性。

護理方法

治療組:在常規(guī)護理治療的基礎上,予患兒肺炎Ι號貼(大黃粉∶芒硝粉=4∶1),貼于雙肺啰音明顯處。每次貼敷20 min,后予中藥低頻超聲離子導入技術,將中藥制劑經(jīng)皮給藥。

對照組:西醫(yī)常規(guī)護理:①保持病房內勤通風,空氣清新,保持適宜的溫度及濕度。②囑患兒家屬予患兒勤叩背翻身,衣物寒溫適度。③清淡飲食,盡量避免進食油膩,不易消化的食物。

觀察指標:對兩組患兒進行治療前后臨床療效比較。本試驗設計經(jīng)我院倫理委員會討論后通過。

結果

療效判定標準:以《中藥新藥臨床研究指導原則》為標準。臨床控制:治療后臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%。顯效:治療后臨床癥狀、體征明顯好轉,證候積分減少≥70%,<95%。有效:治療后臨床癥狀、體征均有好轉,證候積分減少≥30%,<70%。無效:治療后臨床癥狀、體征無明顯改善,甚或加重,證候積分減少<30%。

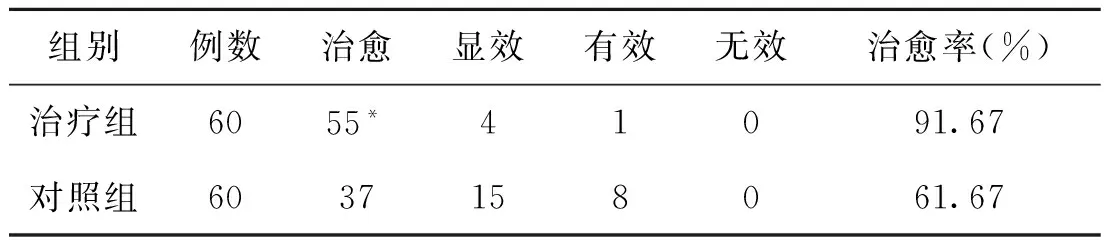

結果:兩組患兒臨床療效比較見表1。

表1 治療組與對照組患兒經(jīng)7 d治療后臨床療效比較(例)

注:與對照組相比,*P<0.01

由表1可見兩組患兒在治愈例數(shù)方面相比,治療組明顯優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.01)。

安全性指標:兩組患兒治療前后血、尿、便常規(guī)及肝腎功能檢查均正常,無明顯差異。

討論

小兒肺炎,中醫(yī)學稱為肺炎喘嗽,《素問·咳論》曰:“肺咳之狀,咳而喘息音。”《靈樞·五閱五使》曰:“故肺病者,喘息鼻張。”《素問·通評虛實論》有“乳子中風熱,喘鳴息肩者”。王雪峰認為本病主要為毒熱引起,在治療肺炎喘嗽實熱證階段應將清肺開閉貫穿始終,同時應注意顧護患兒體質[3]。

小兒為純陽之體,外感風寒之邪常從熱化,如《臨證指南醫(yī)案·幼科要略》言:“小兒熱病最多者,以體屬純陽,六氣著人,氣血皆化為熱也。”《證治準繩·發(fā)熱》言:“小兒之病,惟熱居多。”《宣明論方·小兒門》說“:大概小兒病者純陽,熱多冷少也。”

在本研究中發(fā)現(xiàn),中醫(yī)藥辨證施護在解決患兒痰喘難平方面有顯著療效,尤其是在治療組中治愈率明顯高于對照組(P<0.01),對照組中有相當一部分患兒在出院后仍有痰鳴癥狀。綜上所述,筆者認為中醫(yī)辨證施護在小兒肺炎喘嗽中的作用顯著,且患兒依從性高,有較高的臨床推廣價值。

參考文獻

[1]胡亞美, 江載芳. 諸福棠實用兒科學[M]. 7版.北京:人民衛(wèi)生出版社,2002:1175.

[2]汪受傳, 趙霞, 韓新民,等, 小兒肺炎喘嗽中醫(yī)診療指南[J].中醫(yī)兒科雜志,2008,4(3):1-3.

[3]王雪峰.從肺毒熱論治小兒肺炎本臟重癥[J].中醫(yī)雜志,2012,53(3):200-202.

(收稿日期2015-07-13)