黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害分布特征及其對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響

王秋京,呂佳佳,李秀芬,王 萍,馬國忠

(1.黑龍江省氣象科學研究所,哈爾濱 150030;2.黑龍江省氣象臺,哈爾濱 150030)

?

黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害分布特征及其對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響

王秋京1,呂佳佳1,李秀芬1,王萍1,馬國忠2

(1.黑龍江省氣象科學研究所,哈爾濱 150030;2.黑龍江省氣象臺,哈爾濱 150030)

摘要:利用黑龍江省1987—2006年的糧食總產(chǎn)及氣象災害普查資料,分析了黑龍江主要農(nóng)業(yè)災害(包括洪澇災害、干旱災害、低溫災害、風雹災害)的變化特征及其對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。結(jié)果表明:1987—2006年黑龍江農(nóng)業(yè)受災程度和糧食總產(chǎn)呈波動性變化,災損嚴重年份農(nóng)業(yè)總產(chǎn)基本也呈減產(chǎn)趨勢,災害性天氣直接影響著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。黑龍江近年來旱災和澇災表現(xiàn)為周期性存在,干旱災害的發(fā)生面積大,但在危害程度上,是洪澇危害重。從農(nóng)業(yè)災害的空間分布來看,黑龍江西部地區(qū)干旱發(fā)生頻率較大,冰雹的分布總體是中北部多,東南、西南部少。

關(guān)鍵詞:農(nóng)業(yè)氣象;災害分布;農(nóng)業(yè)生產(chǎn);影響分析;黑龍江省

1研究目的

農(nóng)業(yè)氣象災害是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中所遇到的致使農(nóng)作物生長發(fā)育受阻,產(chǎn)量下降的不利氣候條件的總稱,包括水災、旱災、干熱風、臺風、低溫冷害、冰雹與連陰雨等[1]。黑龍江省所處的地理位置比較特殊,地貌多樣,季風特征非常顯著,氣溫地域差異大,水熱不均,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為脆弱的地區(qū),同時也易受全球氣候變化的影響,氣候異常的概率將大大增加,澇災、干旱、冷害等氣象災害頻發(fā),對黑龍江省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成較大的危害[2-3]。根據(jù)省民政廳發(fā)布的自然災害損失統(tǒng)計資料,每年由于自然災害所造成的損失占全省全年 GDP的2%~4%,全省因水、旱災造成的糧食減產(chǎn)約占同期糧食總產(chǎn)量的12%,其他自然災害造成的糧食減產(chǎn)約占5%[4]。農(nóng)業(yè)氣象災害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的負面影響主要表現(xiàn)在使農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)下降、農(nóng)業(yè)設施遭到破壞、生產(chǎn)者遭受巨大的經(jīng)濟損失。近十年黑龍江省先后遭遇了2000—2004年連年春旱、2002年和2006年低溫冷害、2010年初暴雪及2013年洪水等氣象災害。據(jù)統(tǒng)計,單是2002年的低溫冷害全省糧食總產(chǎn)減產(chǎn)近10%,其中水稻減產(chǎn)幅度較大,為20%[5]。這說明農(nóng)業(yè)氣象災害對農(nóng)作物品質(zhì)及產(chǎn)量造成了不利影響。農(nóng)業(yè)氣象災害可以通過氣象預報及農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,最大限度減輕或減免災害損失。隨著科學技術(shù)的不斷進步,氣象災害的預報預警已成為有效的抗災手段之一,挽回了巨大的經(jīng)濟損失,并取得了良好的經(jīng)濟效益。為了更加科學、準確地對黑龍江省為農(nóng)服務人員及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供優(yōu)質(zhì)高效的氣象服務,首先要清楚黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害的特征和分布,這對農(nóng)作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)能夠提出有針對性的氣象服務、合理配置氣象部門服務資源、提高農(nóng)業(yè)氣象服務的敏感性和針對性、提高農(nóng)業(yè)防災減災能力意義重大。

2研究方法

數(shù)據(jù)主要來源于黑龍江省1987—2006年氣象災害普查資料(包括洪澇災害、干旱災害、低溫災害、風雹災害及病蟲害等主要農(nóng)業(yè)災害的受災面積及成災面積)、黑龍江省歷年(1981—2010年)的逐日氣象資料、黑龍江省1971—2008年80個氣象觀測站冰雹資料和《黑龍江統(tǒng)計年鑒》。用OriginPro和GIS統(tǒng)計分析及作圖。

3結(jié)果分析

3.1黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害對糧食生產(chǎn)的影響

黑龍江省是我國的農(nóng)業(yè)大省,是我國的糧食主產(chǎn)區(qū)和商品糧基地,在我國的糧食生產(chǎn)中占有重要的地位[6]。隨著黑龍江省糧食種植面積的擴大和商品總量的增加,農(nóng)業(yè)氣象災害造成的損失風險增加,不僅給生產(chǎn)者造成經(jīng)濟損失,甚至還可能影響全國糧食市場穩(wěn)定供應。

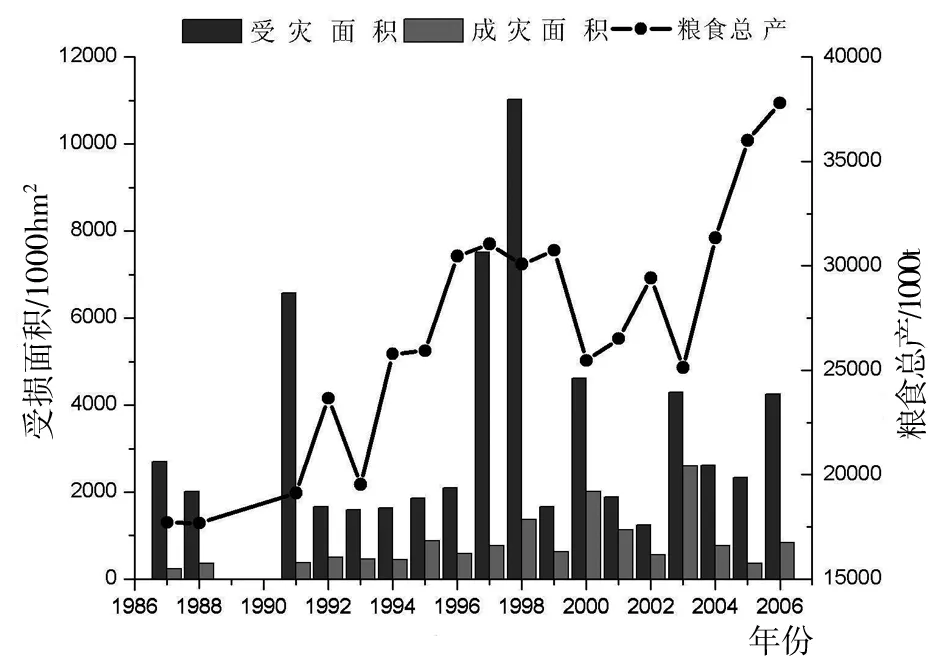

圖1為1987—2006近30 a年來黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害與糧食產(chǎn)量時間序列趨勢圖(注:圖中缺少1989和1990兩年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)),受災與成災的面積呈現(xiàn)出一定周期性波動。1991、1997和1998年黑龍江總受災面積較大。隨著農(nóng)業(yè)科技水平的提高,推動糧食產(chǎn)量的增加,然而農(nóng)業(yè)氣象災害受災面積(尤其是成災面積)相對較大的年份,糧食產(chǎn)量也受到影響。1987年糧食總產(chǎn)為1.77×107t,2006 年為 3.78×107t,為 1987年的 2.1倍。2000 年和2003 年旱災較嚴重,對糧食總產(chǎn)影響較大,呈明顯下降趨勢,2003 年為近十年最低,為 2.51×107t,本年總受災程度也較高,各類農(nóng)業(yè)氣象災害成災總面積為2.59×106hm2。2004 到 2006 年的糧食總產(chǎn)量呈增加趨勢,對應的成災面積相對減少,說明受到的農(nóng)業(yè)氣象災害的影響較少,因此黑龍江的農(nóng)業(yè)氣象災害直接影響著糧食總產(chǎn)量。成災面積越大,糧食減產(chǎn)越多,說明災害的危害越重。

圖1 黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害與糧食總產(chǎn)變化趨勢圖

3.2黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害時序變化

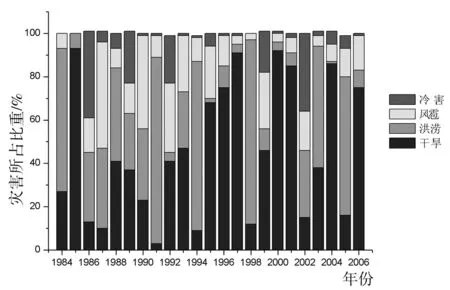

為了進一步掌握黑龍江省各氣象災害的發(fā)生特征,著重分析干旱、洪澇、風雹和低溫災害這四類氣象災害在當年總災害中所占的比重。根據(jù)統(tǒng)計資料的收集,我們對1987—2006 年的黑龍江省四類農(nóng)業(yè)氣象災害的受災面積統(tǒng)計資料進行分析,如圖2所示,數(shù)據(jù)表明氣象災害中以洪澇災害和干旱災害所占比重最大,是影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要因素,二者所占比重分別為31%和45%。洪澇災害和干旱災害表現(xiàn)為相反的變化過程,表現(xiàn)為此消彼長的趨勢,這也是近30 a來黑龍江旱澇發(fā)展的新特征。此結(jié)果與林毅[3]、周長生等[7]的研究結(jié)果相一致。

圖2 黑龍江省災害所占比重趨勢圖

3.3黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的影響

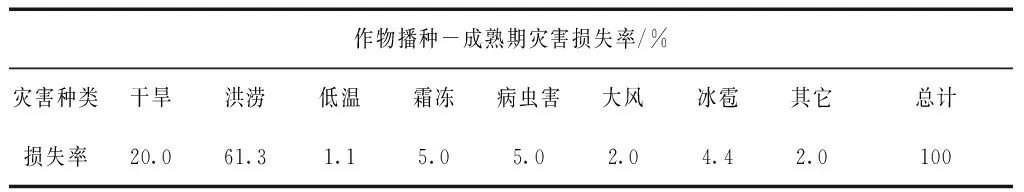

我們對 1987—2006 年的黑龍江省各類氣象災害的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失資料進行分析,表1為作物播種-成熟期災害損失百分率,結(jié)果說明,洪澇、干旱和低溫冷害(包括霜凍)均是造成黑龍江省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失的重要氣象災害。三種災害對全省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的影響約占各種自然災害對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟影響總和的89.4%。雖然農(nóng)業(yè)氣象災害在發(fā)生面積上是旱災面積大,但在危害程度上,是洪澇危害重。

表1 作物播種-成熟期災害損失率

3.4黑龍江省農(nóng)業(yè)氣象災害空間分布特征

3.4.1干旱空間分布特征

黑龍江省干旱形成的因素很多,主要是天氣氣候條件。因受季風氣候影響,黑龍江省降水具有明顯的冬、春季少,夏、秋季多的特點[2]。另外,干旱還受地理位置、地形、土壤、水文、地質(zhì)、作物種類以及人為影響(主要是破壞生態(tài)環(huán)境)等因素[8]。旱災在全省各地都有發(fā)生,但在空間分布上有明顯的地域特點。西部地區(qū)春旱最為嚴重,其干旱面積約是東部地區(qū)的兩倍,素有“十年九春旱”之說[9]。旱災出現(xiàn)頻繁且往往持續(xù)時間較長,近50年來,西部發(fā)生春旱的概率在50%~80%,近10 a來西部旱區(qū)的干旱頻率明顯增加,春旱、夏旱或春夏連旱幾乎年年發(fā)生[10]。

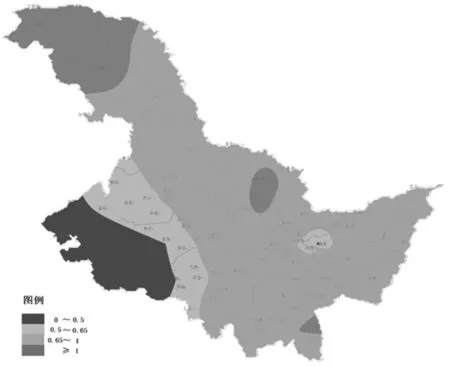

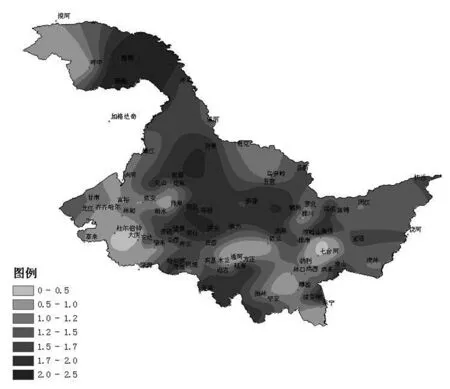

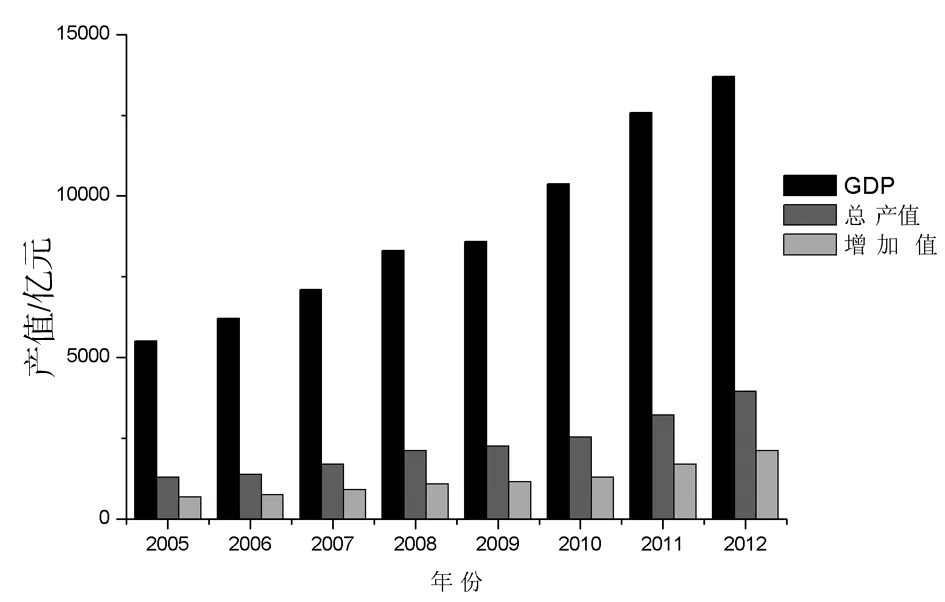

采用春季濕潤系數(shù)C做為鑒定春季干旱程度的指標,利用黑龍江省歷年(1981—2010年)的氣象資料分析計算得出春季濕潤系數(shù)圖(圖3)。我們把C=0.65作為春旱的界限指標,C≤0.5干旱嚴重;0.5 根據(jù)C的分布將全省分成4種不同類型的春旱區(qū)。嚴重春旱區(qū)主要分布在松嫩平原西部,包括齊齊哈爾西部、大慶地區(qū)及青岡、蘭西、安達、肇東、肇州、雙城、集賢等地,本區(qū)春旱嚴重,且有“十年九旱”之說,特別是春播期危害較大。訥河、富裕、克山、依安、拜泉、明水、望奎、綏化市、哈爾濱市、巴彥、賓縣、阿城、五常等地為重春旱區(qū)。輕春旱區(qū)包括黑河地區(qū)、三江平原大部、牡丹江大部、哈爾濱地區(qū)東部、伊春地區(qū)南部及慶安、綏棱、海倫、克東等地。輕春旱易澇區(qū)包括大興安嶺大部、伊春北部及綏芬河等地。 圖3 黑龍江省春季濕潤系數(shù)分布圖 3.4.2冰雹空間分布特征 冰雹是黑龍江省常見的一種自然災害性天氣,大部分縣市均遭受到不同程度的雹災。冰雹不但常常毀壞莊稼、砸傷人畜,對房屋建筑、交通運輸、工業(yè)等方面也都帶來不同程度的影響[12]。 采用黑龍江省1971—2008年80個氣象觀測站冰雹資料,計算得出黑龍江省冰雹地域分布圖。雹日的定義:氣象觀測站出現(xiàn)冰雹計為一個冰雹日。根據(jù)《地面氣象觀測規(guī)范》,氣象日界區(qū)分為20:00時。假定某一天冰雹過程出現(xiàn)2次或以上時,按1個冰雹日計算。某一次冰雹過程跨越20:00時,按2個冰雹日計算[13]。由圖4可知,黑龍江省冰雹的分布總體是中北部多,東南、西南部少。降雹次數(shù)形成明顯的從平原-丘陵-山脈迎風坡逐漸增多的空間分布[14]。小興安嶺南端為黑龍江省降雹的中心,多雹區(qū)主要集中在山區(qū)和狹管地帶,松花江中游的呼蘭河和通肯河流域冰雹日數(shù)也較多,少雹區(qū)多在平原附近。大興安嶺東部,黑河、伊春大部,綏化北、東部,哈爾濱西、南部,三江平原個別縣(市)及綏芬河等26個臺站歷年平均雹日在 1.5d 以上,為黑龍江省的冰雹次易發(fā)區(qū);塔河、新林、孫吳、海倫、綏棱、慶安、五常等 7個臺站的年雹日為 2.0~2.5d,為黑龍江省的冰雹易發(fā)區(qū),年雹日高值中心位于大興安嶺的塔河、新林;位于大興安嶺地區(qū)西部、松嫩平原、三江平原的大部分縣(市)年雹日相對較少,為冰雹不易發(fā)區(qū),其中齊齊哈爾、富裕、泰來、杜蒙、大慶、肇州、通河、樺川、七臺河市、訥河、東寧、北極村、漠河等 13個測站的年降雹日≤1 d。 圖4 1971—2008年黑龍江省 3.5黑龍江省近8年的產(chǎn)值變化情況 圖5為近8年(2005—2012年)黑龍江省地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(農(nóng)林牧漁業(yè))、農(nóng)業(yè)增加值(農(nóng)林牧漁業(yè))變化情況。由圖可見,無論是GDP,還是總產(chǎn)值和增加值都呈上升趨勢,2011年增加尤其顯著。其中GDP年平均遞增了1168億元,農(nóng)業(yè)總值年平均遞增了380億元,農(nóng)業(yè)增加值平均每年增加204億元。隨著全球氣候變暖,極端天氣氣候事件頻繁,導致暴雨、洪澇、干旱、臺風、冷害、沙塵暴等氣象災害頻繁發(fā)生,對農(nóng)業(yè)、林業(yè)等高敏感行業(yè)的影響度越來越大,造成的損失越來越重,但是對于黑龍江省農(nóng)業(yè)各種產(chǎn)值的影響較小[15-16]。忽略其他因素的影響,原因主要有3點;①隨著中央資金的大力支撐,全省農(nóng)業(yè)防災減災工程建設能力的不斷增加,使得農(nóng)業(yè)抵御氣象災害的能力加強;②科技的進步及農(nóng)戶獲得農(nóng)業(yè)信息途徑的增多,趨利避害,提高了農(nóng)戶應對災害發(fā)生的能力;③黑龍江省氣象局向相關(guān)農(nóng)業(yè)管理部門及農(nóng)戶提供了多份及時、準確的氣象情報和具有針對性的專題、專項氣象服務,減少了由氣象災害給農(nóng)業(yè)帶來的經(jīng)濟損失。 圖5 2005—2012年黑龍江省農(nóng)業(yè)產(chǎn)值趨勢圖 4結(jié)論和討論 1)1987—2006年黑龍江農(nóng)業(yè)災害呈波動性變化,1991、1997、1998、2000年和2003年受災較嚴重。尤其2000年和2003年旱災較嚴重,對糧食總產(chǎn)影響較大,呈明顯下降趨勢。 2)黑龍江近年來旱災和澇災表現(xiàn)為周期存在,干旱災害的發(fā)生面積大,但在危害程度上,是洪澇危害重。洪澇、干旱和低溫冷害(包括霜凍)對全省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的影響約占各種自然災害對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟影響總和的89.4%。三種災害均是造成黑龍江省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失的重要氣象災害。 3)從空間分布特征來看,黑龍江西部地區(qū)干旱發(fā)生頻率較大,冰雹的分布總體是中北部多,東南、西南部少。 除了氣象要素本身的異常變化外,農(nóng)業(yè)氣象災害的發(fā)生、程度、影響大小還與作物種類、所處發(fā)育階段和生長狀況、土壤水分、管理措施等多種因素密切相關(guān)[17]。農(nóng)業(yè)氣象災害應綜合考慮天氣氣候和作物特性兩個方面,作物處于不同的生育期,災害性天氣對其影響程度差異較大。干旱如果發(fā)生在春季播種期,土壤水分虧缺會影響作物種子的正常發(fā)芽和出苗,嚴重時很可能出現(xiàn)大面積的作物枯死,造成絕收。秋旱對農(nóng)作物一般影響不大,因綠色已經(jīng)覆蓋地面,蒸發(fā)量較小,對產(chǎn)量影響較小。作物在營養(yǎng)生長階段如果遇到災害性天氣或不利天氣條件的影響,當后期條件轉(zhuǎn)好后,作物有恢復或彌補這些影響的特性,對最終產(chǎn)量的影響較小;在作物生殖生長階段,特別是在生殖生長初期,如果遇到災害性或不利天氣條件的影響,即使后期條件轉(zhuǎn)好,作物長勢也很難恢復或彌補,最終會對產(chǎn)量造成較大的影響,甚至絕收[18]。災害天氣發(fā)生在關(guān)鍵農(nóng)時季節(jié),對作物長勢及后期的產(chǎn)量影響是十分重要的。今后氣象在農(nóng)業(yè)方面的服務應重點考慮作物發(fā)育階段特性,參照農(nóng)業(yè)氣象災害發(fā)生特點、農(nóng)業(yè)生物特性,采取的相應防御措施,將在一定程度上減輕災害損失,保證農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 參考文獻: [1]朱曉華.我國農(nóng)業(yè)氣象災害減災研究[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報,2003,11(2):139-140. [2]李帥,杜春英.黑龍江農(nóng)業(yè)氣象應用服務手冊[M].哈爾濱:東北林業(yè)大學出版社,2013.2 [3]林毅,張鐵軍,符芳汝.黑龍江省糧食綜合生產(chǎn)能力研究[M].哈爾濱:黑龍江科學技術(shù)出版社,1992(9). [4]張平.黑龍江省農(nóng)業(yè)自然災害的成因分析[J].農(nóng)機化研究,2011,(02):249-252. [5]姜麗霞,申雙和,王育光等.黑龍江省氣候資源與災害評價分析系統(tǒng)[J].南京氣象學院學報,2004,27(01):121-127. [6]陳禮親.對提高黑龍江省糧食產(chǎn)品國際競爭力的探討[J].科技信息,2009,(19):106-107. [7]周長生.黑龍江省近三十年農(nóng)業(yè)氣象災害對糧食生產(chǎn)影響研究[D].哈爾濱:黑龍江大學,2010. [8]溫克剛,孫永罡.中國氣象災害大典 黑龍江卷[M].北京:氣象出版社,2007:151-203. [9]孫玉亭,祖世亨,曹英等.黑龍江省農(nóng)業(yè)氣候資源及其利用[M].北京:氣象出版社,1986. [10]陳紅,張麗娟,李文亮等.黑龍江省農(nóng)業(yè)干旱災害風險評估與區(qū)劃研究[J].中國農(nóng)學通報,2010,26(03):245-248. [11]王萍,李廷全,閆平等.近年黑龍江省春旱頻繁發(fā)生的研究分析[J].自然災害學報,2005,14(3):95-97. [12]王秋京,王春華,馬國忠等.近40年黑龍江省冰雹的時空分析特征及其對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響及防御[J].黑龍江農(nóng)業(yè)科學,2012,10(10):43-46. [13]吳春英,李亞南,趙超等.1959-2008年撫順市冰雹特征及對農(nóng)業(yè)的影響[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2010,38(25):3850-3853. [14]唐凱,閆中帥.黑龍江省冰雹的氣候及空間分布特征[J].黑龍江氣象,2012,29(01):7-9. [15]周秀杰,張桂華,鄭紅等.黑龍江省氣候變暖對極端天氣氣候事件的影響[J].氣象,2004,30(11):47-50. [16]鮑文.氣象災害對我國西南地區(qū)農(nóng)業(yè)的影響及適應性對策研究[J].農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2011,32(01):59-63. [17]王石立.近年來我國農(nóng)業(yè)氣象災害預報方法研究概述[J].應用氣象學報.2003,14(05):574-582. [18]盧麗萍,程從蘭,劉偉東,等.30年來我國農(nóng)業(yè)氣象災害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響極其空間分布特征[J].生態(tài)環(huán)境學報,2009,18(04):1573-1578. Distribution Characteristics of Heilongjiang Provincial Agricultural Meteorological Disasters and Effect on Agricultural Production WANG Qiu-jing1;LV Jia-jia1;LI Xiu-fen1;WANG Ping1and MA Guo-zhong2 (1.Heilongjiang Provincial Meteorological Science Research Institute,Harbin 150030,China;2.Heilongjiang Provincial Observatory,Harbin 150030,China) Abstract:The survey data about total grain yield and meteorological disasters of Heilongjiang Province from 1987 to 2006 were used to analyze the change characteristics of main agricultural disasters in Heilongjiang Province (including flood disaster,drought disaster,low-temperature disaster and hail disaster) and effect on the agricultural production.The results show that the degree of disasters and total grain yield of Heilongjiang Province from 1987 to 2006 were fluctuating,the agricultural production in the worst year of disaster losses also showed a trend of decrease in production and the disastrous weather had a direct impact on agricultural production.In recent years,the drought and waterlogging existed in periodicity in Heilongjiang Province,the area of drought disasters was large,but to the degree of damage,severe in the flood and waterlogging.In view of the spatial distribution of the agricultural disasters,the occurrence frequency of the drought disasters is high in the western Heilongjiang Province,and the general distribution of hail is more in the middle and northern parts and less in the southeast and southwest. Key words:agricultural meteorology;distribution of disasters;agricultural production;effect analysis;Heilongjiang Province 文章編號:1007-7596(2016)04-0057-05 [收稿日期]2016-03-07 中圖分類號:S162.3 文獻標識碼:A [作者簡介]王秋京(1979-),女,黑龍江哈爾濱人,碩士,高級工程師,從事應用氣象方面;呂佳佳(1984-),女,黑龍江哈爾濱人,碩士,工程師,從事應用氣象方面。 [資助項目]黑龍江省氣象軟件科學研究項目(HQ—R201504)和中國氣象局氣候變化專項項目(CCSF201410)共同資助。