小山口水電站泄洪系統聯合消能工的消能率問題探究

張俊偉

(新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院,烏魯木齊 830000)

?

小山口水電站泄洪系統聯合消能工的消能率問題探究

張俊偉

(新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院,烏魯木齊 830000)

摘要:小山口水電站采用表孔和底孔聯合泄流的泄洪方式。中小流量時,以底孔和機組泄流為主;大流量時,則以表孔、底孔和機組聯合泄流。實踐證明,“表孔寬尾墩+底孔+挖深式消力池”的聯合消能設施是一種高效的聯合消能工程,消能效果良好。

關鍵詞:泄洪消能;溢流壩;寬尾墩;臺階式壩面;消力池;聯合消能工

1工程概況

小山口水電站位于新疆開都河下游,工程以發電為主,兼有防洪等綜合效益,是開都河梯級開發規劃中的第十級電站。工程主要是由左岸混凝土重力壩+右岸混凝土面板砂礫石壩、重力壩上布置泄洪溢流表孔、導流兼泄洪底孔和發電引水系統以及壩后式地面廠房等組成。

水庫總庫容5 026 萬 m3,最大壩高46.6m,電站裝機容量49.5MW。水電站屬中型Ⅲ等工程。

大壩設計洪水標準50 a一遇,洪峰流量1 277.50 m3/s,經調洪演算后最大下泄流量1 210.88 m3/s;校核洪水標準1 000 a一遇,洪峰流量2 079.80 m3/s,經調洪演算后最大下泄流量1886.38m3/s。

表孔溢洪道河床覆蓋層為砂卵礫石,厚約5~7 m,相對密度0.78,密實,透水性強;沖積砂礫石層以下為泥巖及砂巖互層,強風化層厚3~4.5 m,弱風化厚8~12 m。巖石為軟巖,強度低,水理性質不良,抗風化、抗水性差(軟化系數<0.28),透水性弱,抗沖流速極低。

溢流壩及消力池段基礎位于基面之下10m,為弱風化—新鮮巖體,海漫段基礎大部位于砂礫石層上,海漫末端基礎砂礫石層厚度2~2.5m。

2溢流壩段聯合消能工設計

2.1寬尾墩聯合消能技術

寬尾墩與其它消能措施的聯合消能中,寬尾墩加臺階式溢流壩是一種附加消能措施,由此改變了原有的消能機理及消能過程[1]。其特點是將溢流壩閘墩尾部由常規的平尾改為寬尾,將溢流面由常規的光滑面改為臺階式,把堰頂原來的二元溢流水舌在墩尾加以收縮,迫使水舌沿壩面縱向擴展而成為堰頂三元收縮射流[2],同時加上臺階的強烈紊動作用,將大大加快紊流邊界層發展到水面的進程,以上措施綜合構成對片狀水舌下部的突擴、突跌式的摻氣作用,使水流充分摻氣,既可使溢流壩面免遭空蝕,又提高了消能率[3] [4]。

這種新形態水流和各種傳統消能流(底流、面流、挑流)聯合運用,形成各種寬尾墩聯合消能工,明顯提高傳統消能工的消能率,改善下游銜接流態,減少沖刷,尤其是和底流或戽流結合時,其效率更為顯著,是解決大單寬流量、低佛氏數泄洪消能難題的一條新的有效途徑[2]。

2.2設計構想

設計洪水標準工況下,表孔泄量為842.28m3/s,底孔泄量為260.60 m3/s,消力池末端單寬流量為28.6 m3/s·m。校核洪水標準工況下,表孔泄量1334.02 m3/s,底孔泄量為552.36 m3/s,消力池末端單寬流量為49.0 m3/s·m。

綜上所述,泄洪系統泄洪能量較大,而河床抗沖刷能力較低,若消能措施不當,勢必造成下游河床及尾水渠防洪堤的嚴重沖刷,進而危及大壩及廠房的安全。那么,提高泄洪系統消能工的消能率就成為關鍵所在。因此,結合寬尾墩聯合消能技術的應用,小山口水電站泄洪系統初步設計采用“表孔寬尾墩+臺階式溢流面+底孔+綜合式消力池”的聯合消能方案。

2.3聯合消能工設計

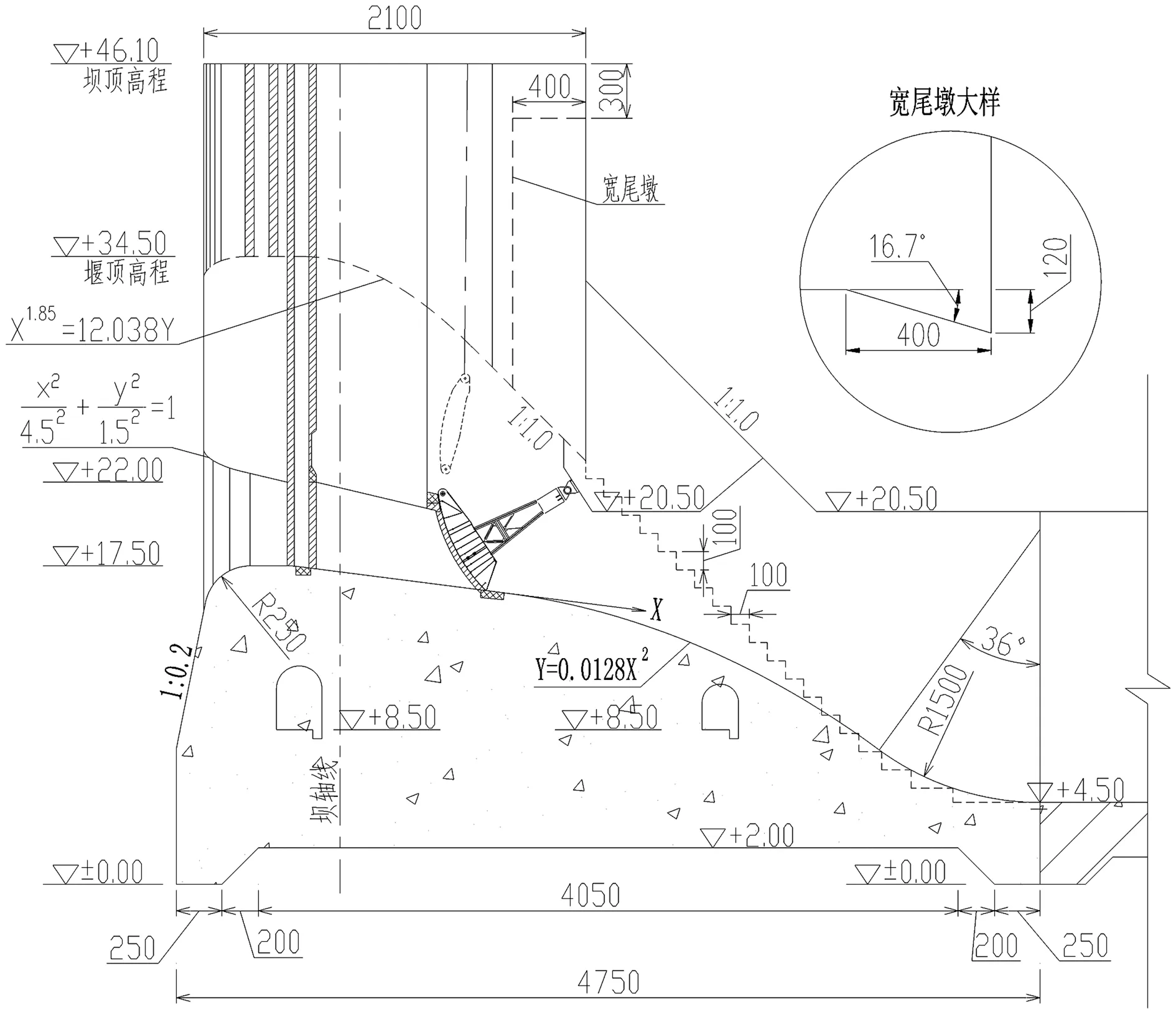

溢洪道布置在混凝土重力壩段,溢流堰采用WES實用堰,堰頂高程+34.50m,單孔寬7.5m,共3孔,采用平板工作門;導流兼泄洪底孔布置在混凝土重力壩段的3孔溢流堰之間,共2孔,進口底板高程+17.50m,進口尺寸(寬×高)為3×4.5m,出口尺寸(寬×高)為3×4m,前期導流,后期泄洪。下游設綜合式消力池,凈寬38.5m,長67.1m,池底高程+4.50m。在表孔閘墩的墩尾采用收縮角16.7°、收縮比0.68的對稱“Y”型寬尾墩,在溢流壩下游坡比1∶1.0的直線段采用1.0m×1.0m的臺階式壩面消能工。溢流壩段布置見圖1,圖中尺寸單位除高程以米計外,其它均以厘米計。

3聯合消能工的模型試驗

3.1試驗成果

根據泄洪系統的運行方式進行水力學模型試驗研究。表孔溢流壩面寬尾墩后水流橫向收縮,垂向展寬,流量越大垂向展寬越大,且造成兩側水流碰撞對沖,可消耗部分水流能量。階梯壩面水流底層跌水和渦流現象明顯,摻氣較充分,具有一定的消能效果。溢流壩面縱剖面流態見圖2。

圖1 溢流壩段布置圖

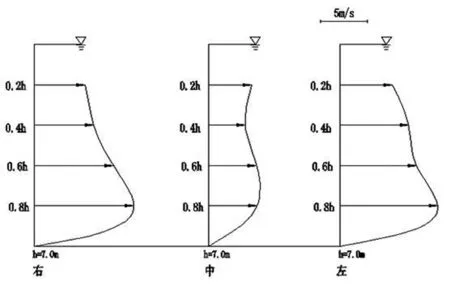

消力池尾坎頂部橫斷面上各點垂向流速分布仍呈表流速小、底流速大的狀態。校核洪水位下消力池坎斷面流速分布見圖3。

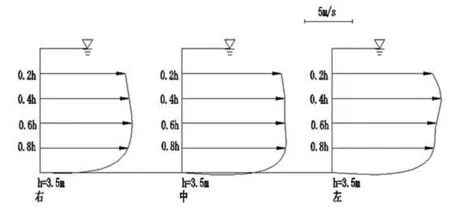

海漫末端斷面各點流速分布基本合理,但流速值仍偏大,尤其是設計庫水位和校核庫水位時的斷面平均流速較消力池坎斷面還大。校核洪水位下海漫末端斷面流速分布見圖4。

圖3校核洪水位+44.22m時消力池尾坎流速分布圖

圖4 校核洪水位+44.22m時海漫末端流速分布圖

對以上試驗結果進行初步分析,得出以下結論:

1)寬尾墩及階梯壩面均有一定的消能效果。

2)表孔大流量泄流時,溢流壩面流速較大,寬尾墩尾邊角及階梯壩面棱角可能會受到沖蝕。

3)出池水流在防洪高庫水位時,海漫末端斷面平均流速較小,是由于這一級流量海漫下游局部沖刷較小,下游河道緩流可向上游影響到海漫,試驗可觀測到下游緩流影響的交界面。設計庫水位和校核庫水位時海漫末端流速增大的原因有兩個,一是溢洪道泄流量較大海漫下游局部沖刷較大,增加了水流比降,所以流速增大;二是出消力池的水流由池尾坎發生又一次水面跌落,動能增加也導致流速增大。

3.2設計方案調整

為了驗證不同的消能工對泄洪系統消能率的影響,依據以上設計試驗成果,主要從以下兩個方面進行優化對比試驗:

1)將壩面階梯改為平面,并加高防沖板及海漫底高程,以觀測海漫與消力池尾坎高差對海漫流態影響;觀測對消能效果的影響;

2)增加寬尾墩收縮比,觀測消能效果。

3.2.1溢洪道壩面和防沖板底高程修改試驗

修改階梯壩面為平面,同時防沖板首端高程由+10.70m抬高至消力池尾坎頂高程+11.50m,亦即取消消力池尾坎,消力池型式由綜合式調整為挖深式,海漫段底坡由1/500調整為1/2000。

試驗觀測了防洪高庫水位(+40.30m)和設計庫水位(+41.88m)泄洪量的消能效果,初步整理資料發現,防洪高庫水位時消能率為82.9%(修改前為82.19%);設計庫水位時消能率74.7%(修改前75.1%),與修改前基本相當。溢流壩面改為平面后,消能率應減小,但由于同時抬高海漫高程,減小了池坎水面比降,流速減小,動能減小,綜合消能率與修改前基本相當。

3.2.2寬尾墩收縮比修改試驗

將寬尾墩尾翼寬度由原設計1.2m改為1.6m,收縮角由16.7°改為21.8°,收縮比(收縮后壩面過流寬/收縮前過流寬)由原0.68改為0.57。

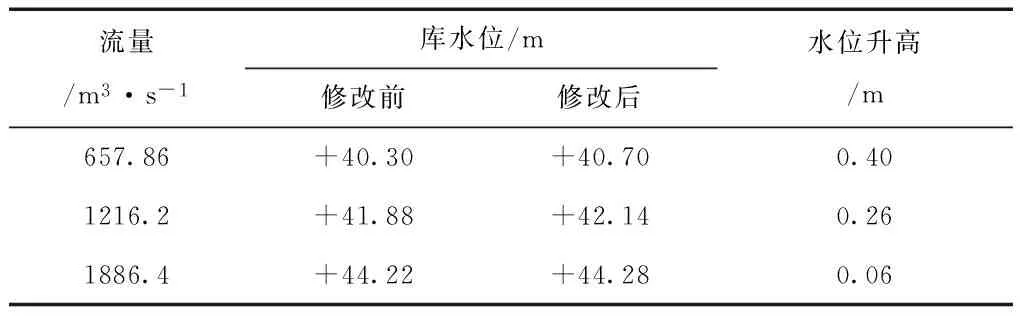

試驗觀測了3種工況的泄洪狀態,即防洪高庫水位(+40.30m)、設計庫水位(+41.88m)和1 000 a一遇校核庫水位(+44.22m),發現增加收縮比后,比修改前溢洪道下泄相同流量時水位有升高,表明泄流能力受到影響,對庫水位的影響隨下泄流量的增加而減小。寬尾墩加寬后試驗對比結果見表1。

表1 寬尾墩加寬后試驗對比結果表

適當降低寬尾墩收縮比有減小壩面單寬流量、提高臺階消能的效果,但本試驗觀測結果為,收縮比減小至0.57時,消能率與收縮前變化不明顯,而且在設計工況還有收縮后水滴外濺,校核工況出現收縮水冠左右擺動、間歇外翻,故建議本設計寬尾墩收縮比應>0.57,且≥0.63,或維持原設計不變。

3.3成果分析

通過以上試驗研究,根據寬尾墩和階梯壩面對泄洪系統消能率的影響程度,且考慮到表孔大流量泄流時寬尾墩尾邊角及階梯壩面棱角存在受到沖蝕危害的風險,寬尾墩尾邊角采用半徑為1.2m圓弧與墩尾相接,收縮角17.5°,收縮比0.68,溢流壩面由階梯改為平面,同時取消消力池尾坎,亦即小山口水電站泄洪系統采用“表孔寬尾墩+底孔+底流挖深式消力池”的聯合消能方案。根據消能率觀測計算,泄洪系統消能充分,各種泄洪工況時的消能率均在70%以上。設計采用寬尾墩體型見圖5。

圖5設計采用寬尾墩體型圖

4結論

實踐證明,“表孔寬尾墩+底孔+底流挖深式消力池”的聯合消能設施是一種高效的聯合消能工程,消能效果良好。根據以往的水力學研究,在寬尾墩體型的選用上,收縮角15°~20°,收縮比0.4~0.5為宜[1]。但在本工程寬尾墩的體型設計中,收縮角15°~19°,選用17.5°,收縮比0.63~0.71,選用0.68,經過模型試驗驗證,寬尾墩后水力學條件良好,消能充分。另外,在消力池型式的選用上,除了考慮河床開挖深度對工程造價的影響之外,還要考慮出池水流的水力學條件以及海漫下游沖刷程度的問題。

綜上所述,考慮到水電工程泄洪系統水力學邊界條件的多樣性和復雜性,在聯合消能工的選取中,除了以以往的水力學研究成果為基本依據外,還需要參考相關已建工程的工程經驗,同時更重要的是需要通過系統的水力學模型試驗進行驗證,綜合考慮后方可選定聯合消能工的結構型式。

參考文獻:

[1]韓連超,潘艷華,王姝.寬尾墩聯合消能工體型選擇及水力特性的研究[C].中國水利學會學術年會,2003,11(01):82-87.

[2]陸民安.百色水利樞紐RCC主壩表孔寬尾墩聯合消能工設計與研究[J].廣西水利水電,2004(2):53-56.

[3]林可冀,韓立,鄧毅國.大朝山水電站RCC溢流壩寬尾墩、臺階式壩面聯合消能工的研究及應用[J].云南水力水電,2002,18(4):6-15.

[4]韓立,鄧毅國,楊鍵,歐陽松.大朝山水電站泄洪消能及排沙建筑物設計[J].水力發電,2001(12):30-32.

文章編號:1007-7596(2016)04-0169-04

[收稿日期]2016-03-09

[作者簡介]張俊偉(1981-),男,河南汝州人,工程師,從事水利水電工程設計研究工作。

中圖分類號:TV653

文獻標識碼:B