屠呦呦

余瑋

離離原上草。青蒿,是中國南北方都很常見的草本植物,外表樸實無華,只知道在山野里默默生長,隨時準備在機會到來的時刻綻放自己的絢爛。

一歲一枯榮。這與世無爭的小草內蘊治病救人的魔力,一直在不聲不響地發揮神奇,而到了今天才突然一夜爆紅,讓世界驚嘆。正是如青蒿一樣默默無聞的屠呦呦等科學追夢人,歷經艱辛提取出青蒿素,使全球數億人因這種“東方神藥”而受益。

2015年10月5日, 諾貝爾生理學或醫學獎在瑞典揭曉,愛爾蘭醫學研究者威廉·坎貝爾、日本科學家大村智與中國藥學家屠呦呦共同分享該獎項。屠呦呦當晚在家中通過電視新聞才得知自己摘取諾獎的消息。

一時間,向老人祝賀的、采訪的電話已經打得發燙了。老人聽力不是很好,接受采訪時往往向記者的方向前傾身體,專注地望著記者的眼睛。“獲獎,有些意外,但也不是很意外。作為一名科學工作者獲得諾貝爾獎是個很高的榮譽,但這不是我一個人的榮譽,是中國全體科學家的榮譽。青蒿素研究獲獎是當年研究團隊集體攻關的結果,大家一起研究了幾十年,能夠獲獎不意外。”

17個字給世界一個驚喜

屠呦呦獲得諾貝爾獎的消息傳出后的當天下午,一則“熱烈祝賀北大校友屠呦呦獲諾貝爾生理醫學獎”的消息就迅速在多個北大官方微信公眾號傳播。

1951年,屠呦呦考入北京醫學院(現為北京大學醫學部)藥物學系,選擇當時一般人不太了解的生藥學專業為第一志愿。

1955年,屠呦呦大學畢業,被分配到衛生部直屬的中國中醫研究院(現中國中醫科學院)中藥研究所工作。由于屠呦呦在大學時所學的專業屬于西醫,單位送她參加衛生部舉辦的“全國第三期西醫離職學習中醫班”,用兩年半的時間系統地學習中醫藥。那時,屠呦呦自己也不曾想到,她的這些中西醫相結合的學習背景,為她日后發現青蒿素打下了重要的基礎。

全國人大常委會副委員長陳竺等祝賀屠呦呦獲獎

瘧疾是威脅人類生命的一大頑敵,病原瘧原蟲是一種真核生物。20世紀60年代,越南戰爭爆發。美、越兩軍苦戰在亞洲熱帶雨林,瘧疾像是第三方,瘋狂襲擊交戰的雙方。

越共總書記胡志明親自到同屬社會主義陣營、且緊密相鄰的中國,向毛澤東請求支援抗瘧疾藥物和方法。在革命戰爭時期曾感染過瘧疾、深知其害的毛澤東回答說:“解決你們的問題,也是解決我們的問題。”

1967年5月23日,周恩來總理就研發抗瘧新藥問題作出批示,并在軍事醫學科學院內特設“全國瘧疾防治研究領導小組辦公室”(代號“523辦公室”),要求調動全國的力量,大打一場研發抗瘧新藥的戰役。

一時間,廣西、云南、四川等七大省市的醫藥力量被動員起來,60多家科研機構、超過500名科研人員協力攻關,開展了包括中草藥在內的抗瘧疾藥研究,先后篩選化合物及中草藥達4萬多種,也沒有取得顯著進展。

中國中醫科學院黃璐琦副院長、廖福龍研究員與屠呦呦研究員合影

1969年1月,北京廣安門醫院一位參與抗瘧研究的針灸醫生,向“523辦公室”負責人推薦說:“中醫研究院的屠呦呦是個兼通中西醫的人才,研發新藥應當去找她。”

在大多數學術權威都被打倒的情況下,屠呦呦在這年1月21日被任命為科研課題攻關組組長,參加“523”項目,負責重點進行中草藥抗瘧疾的研究。此時,為了不影響研究,她把不到4歲的大女兒送到別人家寄住,把尚在襁褓中的小女兒送回寧波老家,帶領小組開始查閱醫藥典籍,走訪老中醫,埋頭于那些變黃、發脆的故紙堆中,尋找抗瘧藥物的線索。

耗時3個月,從包括各種植物、動物、礦物在內的2000多個藥方中整理出640個,編成《瘧疾單秘驗方集》。她從集子里篩選了一批方藥做鼠瘧的實驗,可惜試過一批又一批,最終選出的胡椒“雖然對瘧原蟲的抑制率達84%,但對瘧原蟲的抑殺作用并不理想”,而“曾經出現過68%抑制瘧原蟲效果”的青蒿,在復篩中因為結果并不好而被放棄。

屠呦呦說,當年研究的難點在對青蒿科屬的選擇上,到底應該是哪種植物、提取方法上也需要突破。當時,青蒿素的提取仍是一個世界公認的難題,從蒿族植物的品種選擇到提取部位的去留存廢,從浸泡液體的嘗試篩選到提取方法的反復摸索,屠呦呦和她年輕的同事們熬過了無數個不眠之夜,體會過無數次碰壁挫折。

一天,屠呦呦重新讀到東晉葛洪撰寫的《肘后備急方》時,其中一句話猛然提醒了屠呦呦:“又方青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之。”一語驚醒夢中人!這17個字給了屠呦呦靈感:浸泡、絞汁?干嗎不用水煎呢?是否害怕水煎的高溫或酶的作用,破壞了青蒿的療效?她由此悟及用這種特殊的方法可能是——有忌高溫破壞藥物效果。

于是,屠呦呦由用乙醇提取改為用沸點比乙醇低的乙醚冷浸法處理青蒿,然后將提取物注入染有鼠瘧的小白鼠,發現對鼠瘧的抑制率一下子有了明顯的提高。這結果讓屠呦呦非常興奮,證明低溫提取是保障青蒿療效的一大關鍵。

“那時藥廠都停工,只能用土辦法,我們把青蒿買來先泡,然后把葉子包起來用乙醚泡。直到第191次實驗,我們才真正發現了有效成分。”1971年10月4日,經歷了190次的失敗之后成功提取到青蒿中性提取物,獲得對鼠瘧、猴瘧瘧原蟲100%的抑制率。屠呦呦和她的課題攻關組欣喜若狂。因為這意味著青蒿的提取物統統地殺死了鼠瘧原蟲,那它極可能也是人瘧原蟲的克星。

藥物的實驗必須要反復而又多方面地予以重復。當屠呦呦取來另一批青蒿生藥再做實驗時,不想療效卻銳減。屠呦呦不得不從生藥學的角度仔細地研究青蒿。歷經反復實驗,最后屠呦呦和她的課題攻關組發現,青蒿藥材含抗瘧活性的部分是在新鮮的葉片里,而非根、莖部位;最佳的采摘時節是青蒿即將開花的時刻。“北京的青蒿質量非常不好……我嘗試用葉子,事實證明葉子里才有,梗里沒有……”摸到這些規律后,屠呦呦方知過去人們為什么老在青蒿的門前走彎路。

隨后,屠呦呦又把青蒿提取物成功分離成中性和酸性兩大部分。后者毒性大,而且還沒有抗瘧的功能,屠呦呦除掉這一部分,由此也解決了中草藥含毒的副作用。在證實了中性部分是青蒿抗瘧的有效成分后,屠呦呦又做猴瘧的實驗,同樣取得了理想的效果。

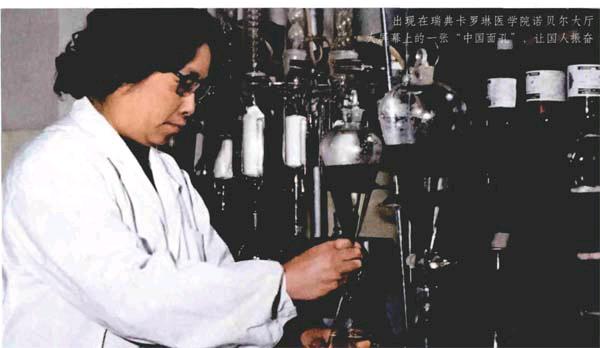

藥學家屠呦呦(左)在實驗中

由于相關部門的指揮有誤,實踐工作得不到藥廠的配合,屠呦呦只好自己動手,從市場上買來7口大缸,在缺乏通風設備的陋室里,用揮發性很強、具有一定毒性的藥劑浸泡、提取青蒿的精華。屠呦呦常年工作在那里,污染嚴重,加之勞累和缺乏營養,不幸得了中毒性肝炎,肝功能曾經壞到蛋白倒置,滿口牙痛,甚至松動脫落。提起艱苦歲月和付出的犧牲,屠呦呦沒有抱怨,反倒是充滿懷念。屠呦呦的老伴李廷釗說:“那時候,她腦子里只有青蒿素,整天不著家,沒白天沒黑夜地在實驗室泡著,回家滿身都是酒精味,還得了中毒性肝炎。”團隊成員鐘玉容肺部發現腫塊,切除了部分氣管和肺葉;另一位科學家崔淑蓮甚至因此很早就去世了。但這些沒有動搖屠呦呦的決心,她只是回家稍作休息,病情一好轉就急忙跑回實驗室。

1972年3月,按照“523”項目辦公室的安排,屠呦呦以課題攻關組代表的身份,在南京召開的全國抗瘧研究大會上報告了青蒿中性提取物的實驗結果,她報告的題目是《用毛澤東思想指導發掘抗瘧中草藥》,當時全場振奮。有關領導當即要求當年上臨床,也就是把藥用在人身上。

中國傳統醫學給人類的禮物

屠呦呦興高采烈地回到北京,自己成為青蒿提取物第一位實驗者。受到屠呦呦的影響,科研組其他兩位同志也做起“自身驗毒”的實驗,結果全都安然無恙。

隨后,赴海南瘧區臨床實踐。海南昌江是當時的一大瘧區,當地以腦瘧為首的惡性瘧疾已成不治之癥,數日內便能致人死亡。屠呦呦用她的青蒿提取物,60天里對30例瘧疾患者作臨床觀察,其中既有本地人,也有外地人;既有間日瘧,也有惡性腦瘧。結果療效百分之百,用青蒿抗瘧的療法大獲成功。

找到良藥之后,屠呦呦并未停止工作。1973年,屠呦呦研發出青蒿素第一個衍生物雙氫青蒿素,抗瘧的療效一下子提高了10倍。同年,青蒿結晶的抗瘧功效在云南地區得到證實。“523辦公室”決定,將青蒿結晶物命名為青蒿素,作為新藥進行研發。

回顧當時的探索,屠呦呦說,那時候大家工作都很努力。“我們的工資待遇都挺低的,大家也不考慮這些,自覺來加班,要爭取快速推進工作。那時候沒有名利之心,大家經常匯報各自的工作進展,齊心合力爭取更快出成果。”她感嘆,建設創新型國家一定要多提倡原創發明,“你有原創的東西,在國際上就會被另眼相看,能說服人。”

1976年,項目組得到某國科學家正在分離蒿屬植物類似物質的信息,以為與我國正在研究的青蒿素相同。在我國當年沒有專利及知識產權保護法規的情況下,為了搶在外國人前面發表論文,表明青蒿素是中國人的發明,1977年由屠呦呦所在的中國中醫研究院以“青蒿素結構研究協作組”名義,在《科學通報》第22卷第3期首次發表了有關青蒿素化學結構及相對構型的論文《一種新型的倍半萜內酯——青蒿素》,引起世界各國的密切關注。

1978年,“523”項目的科研成果鑒定會最終認定青蒿素的研制成功“是我國科技工作者集體的榮譽,6家發明單位各有各的發明創造”——在這個長達數頁的結論中,只字未提發現者的名字。當年大協作的“523”項目以“勝利完成”而告終。1984年,科學家們終于實現了青蒿素的人工合成。此后,中國科學家如接力賽一樣,取得一批圍繞青蒿素的重大科研成果。“那時候沒有考慮到什么獎。國家需要做什么,就努力去做好。”屠呦呦坦陳,“我是搞研究的,只想老老實實做學問,把自己的事情做好,把課題做好,沒有心思也沒有時間想別的。”

從實驗室到臨床,1986年,青蒿素獲得了我國頒發的一類新藥證書。一項特殊歷史時期的任務,最終轉化成全人類對抗疾病的利器,拯救了數不清的生命。2009年,屠呦呦編寫的《青蒿及青蒿素類藥物》由化學工業出版社出版。在多年研究生涯里,屠呦呦一貫保持低調。她對來訪的記者很少正面回答問題,常常說去看她的那本書就夠了。作為科學家的屠呦呦,愛用這本260頁厚的學術著作來與世界對話,對于其他的她似乎不想談得過多。在屠呦呦家里,可以看到厚厚的卷冊已被翻得起了毛邊。其中有一頁印制粗糙的新藥證書復印件,那是中國新藥審批辦法實施以來的第一個新藥證書——(86)衛藥證字X-01號。這份由中國中醫研究院申報獲批的證書上,并沒有屠呦呦的名字。

作為“中國神藥”,青蒿素在世界各地抗擊瘧疾中顯示了奇效。2004年5月,世衛組織正式將青蒿素復方藥物列為治療瘧疾的首選藥物。英國權威醫學刊物《柳葉刀》的統計顯示,青蒿素復方藥物對惡性瘧疾的治愈率達到97%。據此,世衛組織當年就要求在瘧疾高發的非洲地區采購和分發100萬劑青蒿素復方藥物,同時不再采購無效藥。

遲到數十年的榮光

屠呦呦,對很多中國人來說當年也許還是一個比較陌生的名字,但在業內專家眼里屠呦呦獲諾獎并不意外。早在2011年,當屠呦呦作為第一個獲得美國拉斯克醫學獎的中國人,將金色獎杯高高舉起之際,海外輿論即稱之為“距離諾獎最近的中國人”。因為拉斯克醫學獎在專業領域口碑極高,從獎項設立至今,獲得拉斯克獎的300多人中共有80余位科學家后來獲得了諾貝爾獎。這份遲到的殊榮,給屠呦呦的人生添上了一抹濃重的夕陽紅。

從青蒿到抗瘧藥,各種各樣人的貢獻肯定少不了,但拉斯克獎并沒有頒給整個團隊,這是因為作為一個鼓勵科學發現的獎項,拉斯克獎傾向于只授予最初始的發現者。在拉斯克獎評審委員會的描述里,屠呦呦是一個靠“洞察力、視野和頑強的信念”發現了青蒿素的中國女人。

“在人類的藥物史上,我們如此慶祝一項能緩解數億人疼痛和壓力、并挽救上百個國家數百萬人生命的發現的機會并不常有。”拉斯克獎評審委員會成員露西·夏皮羅如此評價發現青蒿素的意義。屠呦呦因此被稱為“青蒿素之母”。

2015年6月,屠呦呦獲得了另外一個獎——沃倫·阿爾珀特獎,理由還是獎勵她在抗瘧有效單體青蒿素的重要發現。

10月5日,瑞典卡羅琳醫學院的諾貝爾大廳內,擠滿了來自世界各國的記者。諾貝爾生理學或醫學獎在這里宣布。于是,讓世界認識了一張“中國面孔”—— 大屏幕上出現的照片中,屠呦呦戴著眼鏡,嘴角微微帶笑,簡介中寫著“生于1930年,中國中醫科學院,北京,中國”。

諾貝爾生理學或醫學獎評選委員會主席齊拉特說:“中國女科學家屠呦呦從中藥中分離出青蒿素應用于瘧疾治療,這表明中國傳統的中草藥也能給科學家們帶來新的啟發。”她表示,經過現代技術的提純和與現代醫學相結合,中草藥在疾病治療方面所取得的成就“很了不起”。

屠呦呦是諾貝爾生理學或醫學獎首位中國得主,也是該獎項的第12位女性得主。當屠呦呦被問及如何使用諾貝爾獎的獎金時,她笑言所得的獎金還不夠在北京買半個客廳。

有人說,屠呦呦獲諾獎的偉大之處不僅在于獲獎,而且更在于她獲得諾獎之前的幾十年的沉默。屠呦呦無論在獲得拉斯克獎之前還是之后,都遭遇了種種爭議和非議,但屠呦呦不作回應、不說廢話,只管干好自己的工作,幾十年如一日,用實際行動回應爭議和非議。

因為屠呦呦一無博士學位、二無留洋背景、三無院士頭銜,被稱為 “三無”科學家。然而,她卻成了全世界科學家的榜樣、中國科學界獲得諾貝爾獎的第一人,這給了中國的評獎機構、管理部門和學術委員會上了一堂嚴肅的課!

屠呦呦讓人看到,無論是諾貝爾獎還是SCI論文,或是《科學》《自然》等國際刊物,都只是一種評價手段。最重要的,還是做好自己。不能否認,越來越多的中國科學家正在抵達科研前沿。但是,沒有對科學的熱忱,沒有對真理的執著,沒有對國家和人民的擔當,沒有理想信念,注定難以產生世界級的科學大家。

呦呦鹿鳴,食野之蒿

“呦呦鹿鳴,食野之蒿。”屠呦呦的名字源于《詩經·小雅》,意為鹿鳴之聲,希望她平安快樂、自由自在。據考證,詩句中的“蒿”即為青蒿。呦呦這個名字和青蒿這種植物,跨越2000多年以這種奇特的方式聯系在一起了。屠呦呦是家中5個孩子中唯一的女孩,父母很寵愛她。為她命名的父親,或許從未想到女兒會與那株小草結下不解之緣,繼而讓傳統中醫藥在抗擊瘧疾方面大放異彩。屠呦呦說:“在我的童年,我親眼目睹了民間中醫配方救人治病的場景。然而,我從沒有想到我的一生會和這些神奇的草藥關系如此緊密。”

得知屠呦呦獲得諾貝爾獎,短短的幾分鐘,消息“刷屏”了微信朋友圈,熱鬧的場景不亞于春節“搶紅包”。屠呦呦的家鄉浙江寧波更是沸騰了。

如今,屠呦呦生活在北京四環內一座建成10多年的小區。獲諾獎后,在屠呦呦家的單元樓門口坐著一位保安,這是其他單元樓沒有的“配置”。很明顯,保安是小區專門安排在這里為屠呦呦“擋客”的。屠呦呦身體不太好,尿糖有些高,與當時長期作實驗有關。在身體允許的情況下,屠呦呦還是會去單位,還是堅持在作研究,因為她目前擔任中國中醫科學院中藥研究所終身研究員兼首席研究員。

屠呦呦獲諾獎,空前不該絕后。她獲獎,給中國科學界帶來的絕不應只是一座獎杯,更為中國的科學研究和科研評價機制提供了指引和反思空間。作為首位獲得諾貝爾科學獎項的中國人,她標志著一個石破天驚的開始,也標志著一個無限可能的未來開啟……

(編輯·麻雯)

mawen214@163.com