書寫、圖形與精神

高祥恒

一、身處中國當代藝術語境下的書法創作

書法藝術在中國當代藝術語境之中,已然成為一個備受關注的概念和領域。從書法在中華文化中的傳承和演變、書法流變所折射出的問題以及其未來發展方向等角度考慮,加之世人不斷地察悟省思與試圖廓清書法藝術的存在意義和發展方向的努力,書法藝術在本體論、價值論和方法論等維度都產生了新的展示空間和可能性。

在這樣的背景下,邱振中以自身藝術語言譜系的生成與建構,在完成自我尋覓定位的同時,也為書法藝術在當代整個文化生態之中的定位得到重新解讀和認識。就其具體方式與觀念而言,他以傳統為根基,以書法為起點和支點,以線與空間為橋梁,不斷構建與生成新鮮的水墨世界,在其深厚的學養和詩性的智慧的調和下完成了書寫、圖形與精神的統一呈現,使書法成為了當代文化層之中的重要一極。

在這樣的整體認識基礎之上,便不難理解邱振中的藝術所呈現出的不斷更變的樣式,以及他的創作在不同階段所呈現出的不同風貌。縱觀邱振中的大量作品,就身份認同這一角度來講,邱振中不僅是書家,他更像是一位始終充滿想象力與創造性的“時代文人”,亦或者說是一位極具浪漫情懷與理想主義、時代感與責任感的“學者大家”。

二、文字作品對于傳統書法的解構與重塑

提及傳統意義上的書法樣式,首要的問題便是,我們能否對于“傳統”該詞有一個確切的認知。現在一旦提到“傳統”,人們很自然地會把自己歸屬于某種傳統,或者會衡量自身與傳統的距離。然而,對“傳統”的這種狹義甚至是狹隘的理解,顯然已經無法適應當下的文化生態的狀況,并會在某種程度上導致對理論和實踐視野的不自覺的遮蔽。正如德國著名哲學家伽達默爾所言:“傳統”并不是某種僅僅屬于已經過去的僵死的歷史之物,而是仍然活在當下并積極有效地構筑著當下生活經驗的東西,即所謂歷史視野和現代視野的有機結合。因此,傳統其實一直是我們自己早已內化的東西,并且它作為一種“前見”構成我們理解現實和藝術創作的出發點。邱振中正是依此為出發點,在創作之中將結構與題材緊密結合,以極具新銳性的“文字作品”諸系列來完成對于傳統書法的解構與重塑。

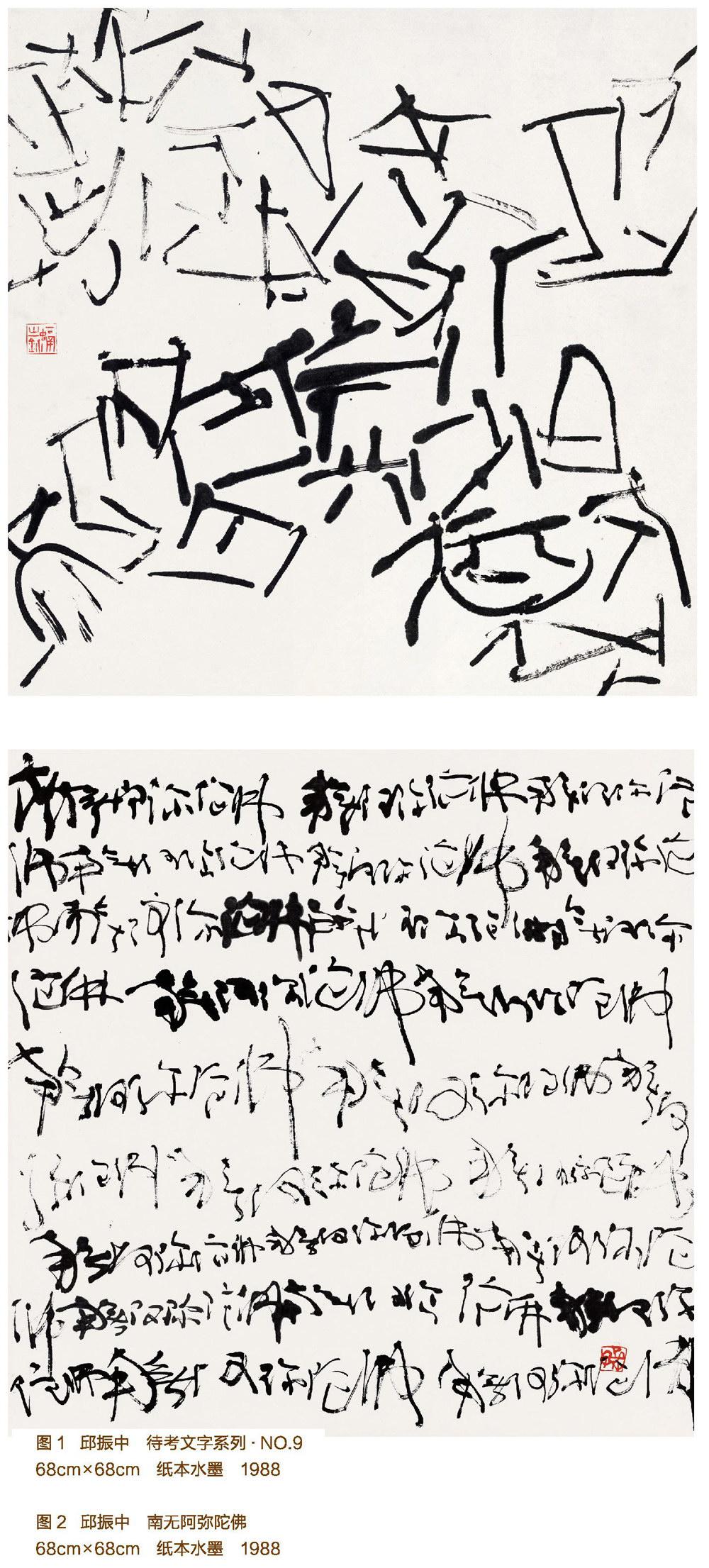

就具體作品而言,不妨先以《待考文字系列》(圖1)為例,探析邱振中對于構成方式與文字自身眭質關系的思索。邱振中以其藝術家的獨特敏感性,在浩瀚的中國古代文字之中選定先秦古幣作為創作的元素符號,將諸多待考文字的不可解讀性、抽象性與圖形性,通過看似隨意的排布與書寫,率意地呈現在生宣紙之上。在營造空間和協調層次方面,這樣的做法脫胎于傳統書法卻又獨樹一幟。這種對于文字本體論的現代性探討卻發生在上個世紀八十年代。即使放在當下,這也是一件在中國當代藝術領域內極具前瞻性與分量感的作品。不得不說,《待考文字系列》的創作在某種程度上是迎合歷史審美趣味并領先當時歷史視野的。換句話來講,《待考文字系列》具有不可逆性與不可復制性。

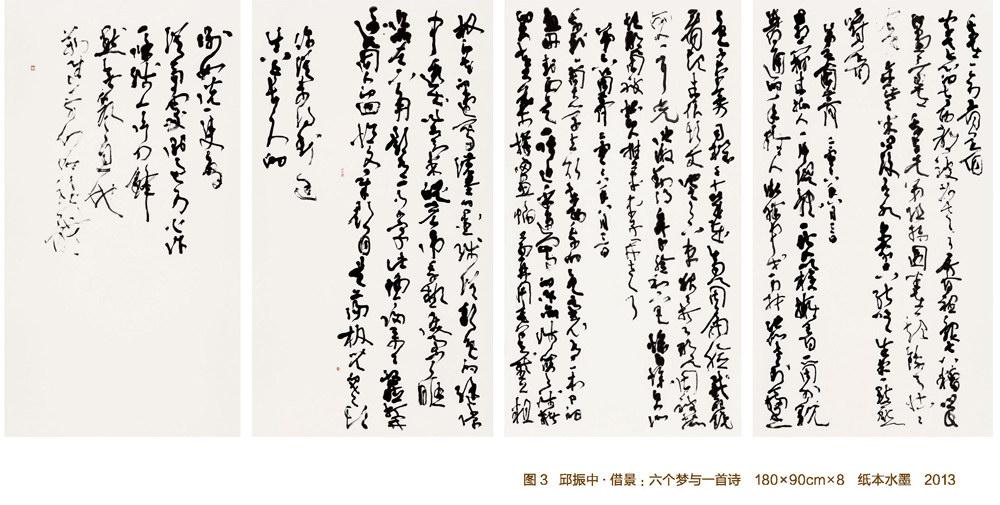

不難發現,現代文字作品的形式構成和視覺效應與傳統書法在題材與觀念層面上的異端繼承還體現在《南無阿彌陀佛》、《漢語詞典以三角為詞頭的詞》等作品之中。以《南無阿彌陀佛》為例(圖2),文字題材本身便極具“禪定”境界與“東方精神”。在看似自動重復書寫的過程之中,邱振中力求校正當代藝術的枯燥無趣。當然,作品創作的靈感核心顯然又來源于邱振中自身對于傳統文化的積淀與內化,在筆墨的濃淡、干濕及空間虛實布局等竭力體現之際,無形之中拉近了與觀者的距離。文字與書法、內容與形式、觀念與傳統等一系列關系較為集中地通過作品這一載體得以呈現。啟發性與趣味性兼具,文辭、圖形及節奏并存。而邱振中對于此的思考伴隨著“日記”書寫與詩意書法一直持續到近年,以《陽臺上的花布衫》(2008年)、《紀念碑》(2012年)等為其中典型代表。而創作于2013年的《借景:六個夢與一首詩》(圖3)以信筆書寫之姿及連綿不斷之勢再次為當代書法創作提供某種新的參照。其不但在視覺沖擊力和觀念表達等方面獲得好評,而且在當代整個文化生態的背景之下,通過巧妙地“借景”在較大程度上完成了對于書法意義與書寫機制討論的空間的重塑。而在對于質感的不斷追求與材料媒介的取舍方面,《日全食》、《狀態》(圖4)系列等也無不反映了邱振中不拘一格的創作理念,以及在文字作品對于傳統書法的解構與重塑這一方面所作出的獨特貢獻。

三、以線與空間為橋梁構建的水墨新世界

毫無疑問,書法是邱振中所有創作的起點。日積月累,筆耕不輟,使得邱振中對于筆性、線質和空間的把握早已爐火純青。依仁游藝式的創作狀態也使得邱振中極擅于抽取傳統中核心的元素構建當代精神生活的家園。(圖5)

關于這一點,可以從邱振中書法創作的目標領教其中三昧。“在線質上不放過任何細微之處,在空間上讓筆觸劃分的每一空間都成為新穎的、富有表現力的整體的組成部分,其中不僅是單字內部空間,亦包括單字之間和各行之間的空間。”顯然,在對線質、空間構成的可能性的探索方面,邱振中敏銳地意識到書法作品整體構成的重要性和潛在生發方式。而這種潛在的生發方式又被其通過線與空間,構建成為屬于其自身的水墨新世界。這種水墨新世界就突出反映在《渡》(2000年)、《狀態》(2003)(圖6)、《西廂記組畫》(2012年)(圖7)、《馬蒂斯組畫》(2012年)(圖8)等一系列繪畫作品之中。

在邱振中的這些繪畫作品之中不難看出,他將毛筆線條的節奏和內部運動以及空間的營造有機的統一于畫面,以書入畫、直抒胸臆,構建了不可預知,且極具生命力的圖形。從西廂記到馬蒂斯,從筆墨發揮到意境生成,在試圖溝通中西文化以及傳統當代之際,邱振中無不得益于其對線與空間的精彩掌控。顯而易見,作為書法家,他對現代繪畫實驗具有獨特的見解。正如曹意強在《論邱振中的“實驗書法”》一文中所指出的那樣:“他把書法語言提取出來,線條凝聚成了團塊,而書法中的濃淡千濕也成了自由而獨立的創造性元素。他的‘現代繪畫堪稱其‘哲學游戲。從這個意義來看,邱振中的藝術實踐具有最直接的當代意義,它不受材料媒介、中西價值觀念和藝術門類的局限而進行開放性自由實驗,這是一種以心靈的再發現、傳統的再發現、現實的再發現為宗旨的創造性力量。”

四、自身語言譜系所承載的精神取向

邱振中的創作流變過程具有獨特的、充滿創造力的精神氛圍。其自身語言譜系的建構過程時刻折射著其內在的精神價值和取向——在整個當代文化生態之中顯得尤其難能可貴。眾所周知,真正意義上的書法一定是尊重文字的,應與文字形成和諧美。同時,書法本身具有精神“內在性”,它和人的內在的情感息息相關。邱振中的作品則正是其內在精神和文化學養的集中體現,也是其對于整個社會、自然以及生命的體悟與省思。正如宗白華先生所說:“書法是節奏化了的自然,代表著對深一層的生命形象的構思,從而成為反映生命的藝術。”

尤其需要指出的是,邱振中以自身厚實的理論修養與對文字、語言的敏感把握能力使其在理論的寫作方面文字亦別具一格,加之對于詩歌的鐘愛、對于書畫核心命題的不斷追問和思辨,為其自身內在的沉潛與轉換做了堅實的鋪墊。而這,顯然與他在書法中乃至整個藝術語言譜系中的理想相應合,即是對整個藝術領域的書寫與觀照。在邱振中自身語言譜系之中,精神取向并非是被動存在的,而是一種內在的自發生成,線條、空間、自然和生命的存在及其意義緊密相關,他總在不斷否定與創新之中尋求一種更高的藝術標準和精神取向。至此,通過對邱振中藝術多重維度的探析,或許我們并不難理解將書法作為一種“生命藝術”的真義。

簡言之,邱振中的作品融入了我國傳統文化的諸多因素,卻造就了其作品的一次次蛻變;其筆下不僅包含了西方藝術觀念的廣泛浸潤,和對之作出的反應與應對策略,折射了當代社會文化的現實,而且在書寫與圖形之間、傳統與當代之間以及中西之間找到了更為鮮明的生成起點。