生命不息,戰“痘”不止

洪嘉君

誰的青春沒有回憶?比如臉上不時冒出的痘痘們。

痘痘,也就是青春痘,又稱粉刺、酒刺、面皰,是一種很常見的炎癥性皮膚病,因為好發于青春期,所以通常稱為“青春痘”。它在醫學上的專業稱呼是“痤瘡”,并不是年輕人專屬的皮膚病。

“粉刺”是一種形象的稱呼:形狀似刺,顏色在一定程度上“粉粉”的。但并不是所有粉刺看上去都“粉粉”的,與典型粉刺(白頭粉刺)所屬的閉合^生粉刺相對,開放性粉刺的頭部不是白色而是黑色的。這“開放性粉刺”究竟是個什么東東?它有個可謂大名鼎鼎的別稱,那就是“黑頭”,也叫黑頭粉刺。

那么“白頭”和“黑頭”到底是什么東西呢?

“白頭”本質上是一種脂肪栓,正是這個小小的“栓子”導致了皮脂腺的堵塞,是粉刺發生的直接原因。閉合性粉刺進一步發展,有可能轉而“開放”,最終成為開放性粉刺。也就是說,白頭粉刺是黑頭粉刺的“前身”。但不少白頭粉刺很“保守”,終生不會“開放”。

那么問題來了,“黑頭”難道是黑色的脂肪栓?和通常的理解不同,“黑頭”并不是大家認為的脂肪栓進了“灰”或者其他什么臟東西,而是沉著在皮膚角化細胞上的黑色素,這黑色素生成的原因正是“開放”。堵塞毛孔的皮脂表層直接暴露到了外部環境中,在氧化作用下生成黑色素,就成了肉眼所見的“黑頭”了。

痘痘“成長史”

粉刺,英文寫作acne,據說亞里士多德首次使用了這個詞,他解釋為“面目不清”(doubt of the identification)。另一位大哲,被尊為西醫始祖的希波克拉底在其醫學專著中闡述過這個詞的意思,特指“第一次長出的胡子”(the first qrowth of the beard)。雖然和現在的意思差了很多,但有一點希波克拉底說得很對,“acne”和青春期關系密切。

我們總是能見到油光滿面的“愣頭青”,這個“功勞”屬于雄激素。青春期到來,男生會大量分泌雄激素,它會刺激皮脂的分泌,堵塞皮脂腺,促發粉刺。而女生在青春期時,由于卵巢發育尚不完善,雌激素合成不足,相對而言,雄激素過剩(雄激素是雌激素合成的前體),繼而引發粉刺。也正因為此,一般來說,青春期女生的粉刺癥狀要比同齡男生輕一些。隨著年齡增長,男生的雄激素分泌逐漸穩定,女生的卵巢發育成熟,能夠使“更多”的雄激素轉變為雌激素,這時候,粉刺癥狀就會好轉,或者神奇般地“不治而愈”了。

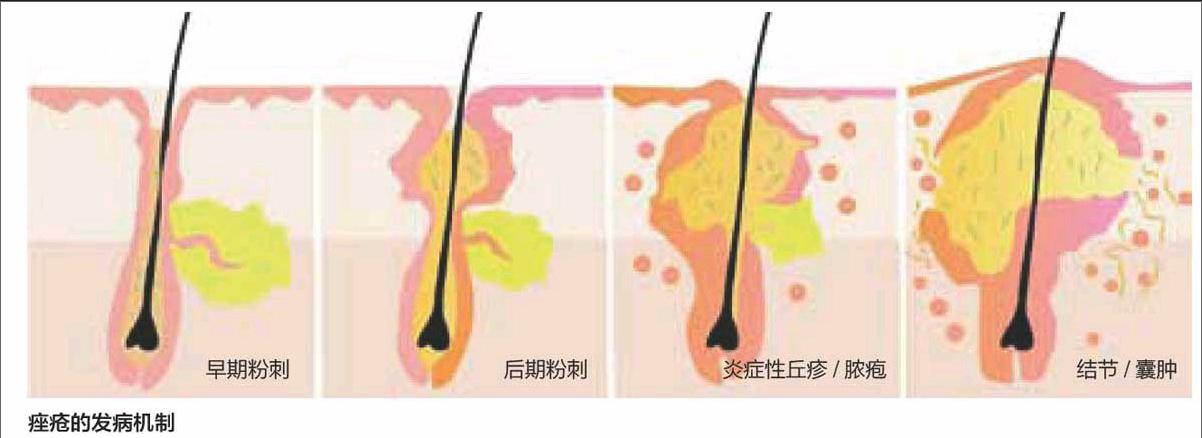

最早期的粉刺,幾乎沒有炎癥表現,它只是皮脂腺堵塞后形成的一種突起于皮膚的結構。這時候如果檢測其成分,可以得到脂肪栓和角化的皮膚細胞,如果是黑頭粉刺,當然還有黑色素。

如果皮脂腺長期堵塞,就會導致充血,這時候就會表現出紅腫,原先的微小“刺狀”結構轉而變成“丘疹”,體量要大上一圈,其內部成分還多出了炎性細胞(白細胞)和滲出液,換句話說,這時候,炎癥出現了!

再往后,炎癥進一步發展,使粉刺內部趨向于缺氧狀態。這下壞事了,缺氧之下,厭氧菌蠢蠢欲動了,它們“殺”死皮膚細胞并侵入深部組織。為了消滅它們,人體就會調動免疫系統,使炎性細胞和其他殺菌物質聚集到粉刺部位,引發更嚴重的炎癥反應。如此一來,粉刺就會表現出大大小小的膿皰,而且紅、腫、熱、痛,樣樣不缺。這個階段的檢查報告顯示,粉刺內部不僅能檢出更多的炎性細胞,還能發現厭氧菌的存在。

你們以為故事結束了嗎?并沒有!最后階段,當然是細菌被免疫系統打敗了,這個時候脂肪栓液化了,甚至連表皮都出現了明顯的壞死,用“滿目瘡痍”來形容也不為過。顯微鏡下能看到更多的細胞碎片、細菌尸體和角化上皮。發展到這個階段,那基本上是“回天乏術”了,留下的疤痕只能通過美容技術還人本來容顏了。

戰“痘”到底

青春痘本身并不是什么能夠嚴重損害健康的疾病,但是由于它好發于面部,顏值大跌怎么了得!

戰“痘”的關鍵是“知己知彼”,不濫用藥和包裝得很上檔次的“土方子”(不知名的祛痘化妝品等等),同時針對不同程度的痘痘,使用不同的手段。但是無論如何,粉刺都屬于皮膚病的范疇,應當到正規醫院的皮膚科就診,絕不應道聽途說,以本質上屬于美容的手段代替正規治療。

輕度的粉刺建議用清水洗臉,不要使用刺激性強的肥皂或潔面產品,這一階段的目的是清除油脂、皮屑和細菌,消除誘發因素。特別需要注意的有三點,一是不要用手去擠痘痘,特別是面部危險三角區內的痘痘,不嚴格無菌操作,有可能會導致嚴重的感染;二是不宜過度清洗,反復擦拭或者使用潔面產品可能會刺激既有的粉刺,加重病情;三是不要使用油脂類、粉類化妝品,因為它們本身也會導致皮脂腺的堵塞。

對于病情嚴重的,特別是可能伴有厭氧菌感染的粉刺,有必要使用一些處方類的洗劑或凝膠,如維A酸、過氧苯甲酰、硫磺洗劑等等,它們的作用主要是殺菌、抑菌和調節皮膚角質化。抗生素是外用藥之外常用的殺菌抑菌藥物,不過一定要在醫生的指導下使用,它們可以殺滅病灶中的活菌,減輕中重度粉刺的癥狀并避免并發癥的發生。

其他藥物和方法,如糖皮質激素、中醫中藥、激光等,可以在醫生的指導下合理采用。

痘痘疫苗?

同樣都是“痘”,水痘、麻疹都有疫苗了,為什么就不能有青春痘疫苗呢?

有可能!

上文我們說到,青春痘的猖狂,有一個“狼狽為奸”的“助手”——厭氧菌。醫學上給它們起了個接地氣的名字——痤瘡丙酸桿菌。如果針對這種細菌開發疫苗,能不能讓它不添亂?

順著這種想法,2008年,法國賽諾菲-巴斯德疫苗公司的研究人員首先開發出了含有滅活的痤瘡丙酸桿菌疫苗,隨后將其接種到注射了痤瘡丙酸桿菌的小鼠皮上,結果他們發現,小鼠的皮膚炎癥竟然減輕了!

雖然結論是鼓舞人心的,但是這么做,可能也會帶來新問題。因為在沒有痤瘡發病條件的情況下,痤瘡丙酸桿菌本身并無害,反而能夠抑制其他有害的厭氧菌。如果疫苗不分青紅皂白,把無害狀態的痤瘡丙酸桿菌給殺滅掉,豈不是讓其他有害厭氧菌有機可乘?

研究人員決定轉向,去尋找痤瘡丙酸桿菌中造成皮膚細胞壞死的元兇。這個“兇手”叫做CAMP(Christie-ATkins-Munch-Peterson factor),它導致了皮膚細胞的死亡并引發炎癥。如果能在收拾它的同時,不影響痤瘡丙酸桿菌對其他細菌的抑制作用,就太妙了。

所以現在研究人員的工作,就是開發針對CAMP的抗體。祝他們成功吧!