都市圈城鄉交錯區生態敏感性研究

吳少鋒 周君佐 朱珍芳

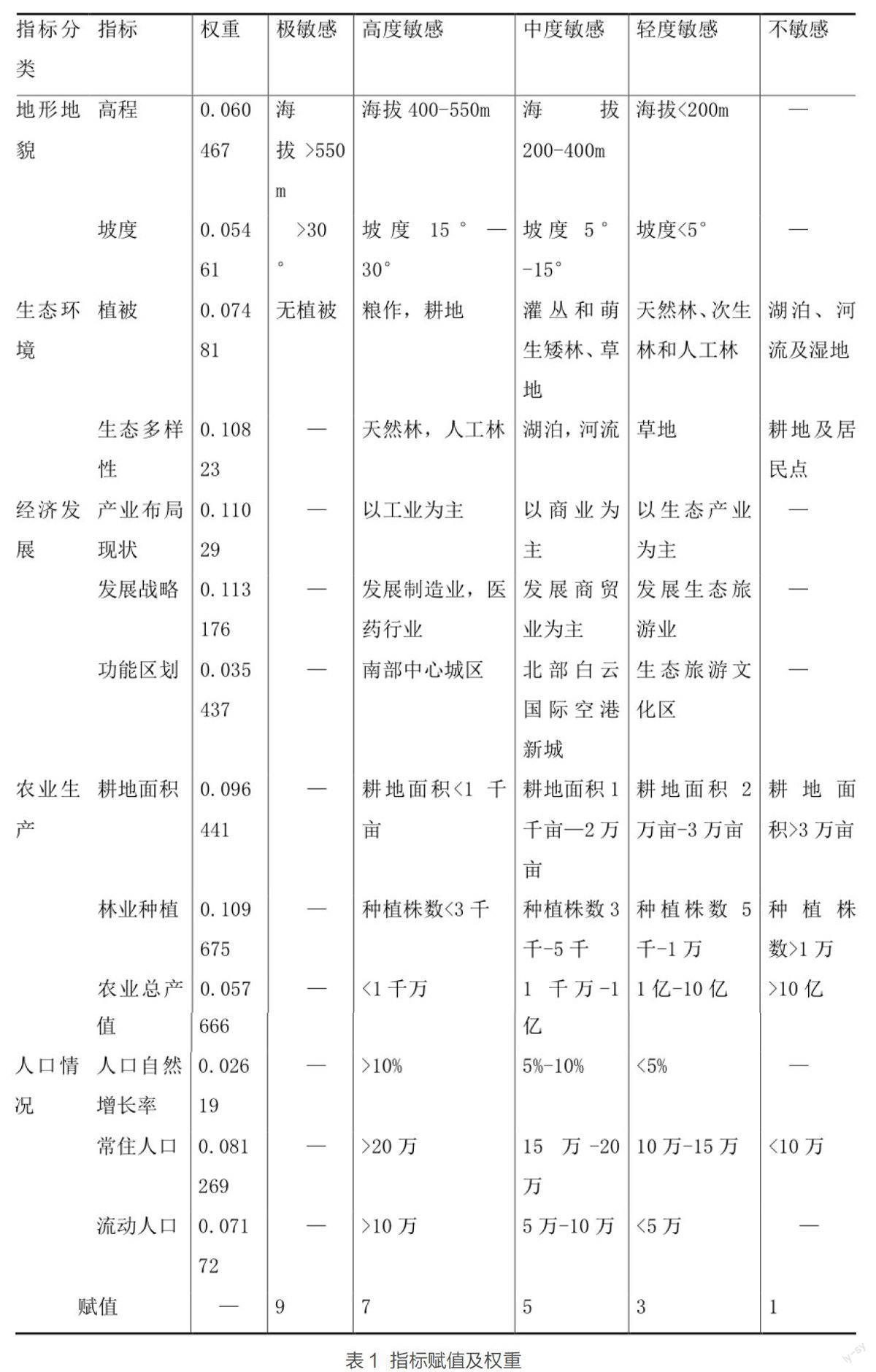

[摘要]在對廣州市白云區實地調研的基礎上,本文選取地形地貌、生態環境、經濟發展、農業生產、人口情況5個方面13個指標構建白云區生態敏感性評價指標體系,并運用主成分分析法確定各生態敏感性評價因子的權重。在ArcGlS支持下,對廣州市白云區生態敏感性進行評價與分區。結果表明:白云區分為極敏感區、高度敏感區、中度敏感區、輕度敏感區和不敏感區五個區域,分別占白云區總面積的5.88%、9.28%、19.77%、30.26%、34.81%。白云區總體生態敏感性較低,以不敏感區和輕度敏感區為主。從總的空間分布來看,白云區生態敏感性分布呈現出自北向南的逐漸過渡的趨勢,且南部地區整體比北部地區敏感。結合白云區生態敏感性綜合評價結果和實際情況,本文將白云區分為保護提升區、優化保護區和保護防治區。最后,本文提出了提升白云區生態環境的政策建議。

[關鍵詞]都市圈;城鄉交錯區;生態敏感性:ArcGlS

隨著我國工業化和城市化的快速推進,大量人口涌入城市,造成城市規模不斷擴張,大量農地轉變為非農用地,給生態造成極大的壓力。城鄉交錯區作為既不同于城市,也不同于農村的獨特區域,土地過度開發、生態破壞嚴重、人口急劇膨脹等問題逐漸凸顯,城鄉交區生態環境問題越來越受到關注。

生態敏感性是指生態系統對外界自然環境變化和人類行為的敏感程度,反映了區域生態系統發生生態問題的難易程度和可能性大小。生態敏感性不僅取決于生態系統的內部結構,也取決于生態系統外部受到的脅迫程度。生態系統內部結構越不穩定,對外部環境反應就越敏感。生態敏感性評價是診斷區域發生潛在生態問題,識別生態敏感性因子的重要手段,也是生態環境整治的必要環節之一。生態敏感性的研究最早見于美國學者麥克哈格1967年在《設計結合自然》一書中對紐約斯塔騰島生態環境評價的研究。隨后大量學者對生態敏感性做了廣泛研究,但是大多集中于某一具體的生態問題。在研究方法上比較成熟,而且廣泛運用遙感、地理信息系統GlS、全球定位系統GPS等技術手段。國內對生態敏感性研究興起于1999年左右,這個時段主要研究某一生態問題的生態敏感性,例如土壤鹽漬化、地質環境敏感性等。2007年開始,相關研究開始增多。通過中國學術期刊全文數據庫(CNKI)能夠搜到16篇以生態敏感性為關鍵字的核心期刊論文,研究對象擴展到某一流域、某一城市和某一地類特征區域等。2010對生態敏感性的研究達到頂峰,之后一直保持著較高的水平。

廣州市作為國際化的大都市,隨著經濟社會的快速發展和區域經濟一體化的加速,大量人口涌入、城市邊界不斷擴張,城鄉交錯區生態環境問題也越來越受到關注。但是,以往學者對生態敏感性的研究大多針對某一場地,如某一濕地、某一流域、某一生態保護區或者針對某一生態問題區域,如水土流失、土地沙化等。在研究尺度上,主要集中在國家級、省級、市級層面,縣(區)級、鎮級尺度的研究較少,而都市圈城鄉交錨區的研究更尚不多見。同時,在評價因子的選擇上,以往的研究對自然因素關注較多,對社會經濟發展因素關注較少。白云區是一個典型的都市圈城鄉交錯區,對該地區的生態敏感性進行研究,既可為該地區生態環境保護提供依據,也可為也可以為該地區的社會經濟發展提供指導。

1、研究區域概況

白云區位于廣州市中心城區的北面,北接花都、從化,東鄰增城,西接南海,面積795.79平方公里,南連黃埔區、天河區、越秀區、荔灣區,下轄4個中心鎮、118個村民委員會和247個居民委員會。2010年全區完成生產總值930.36億元,同比增長13%。201 0年白云區外來流動人口和外來常住人口均超過百萬,給生態環境帶來極大的壓力。白云區主要以平原和丘陵為主,北部和東北部的地勢較高,低山丘陵地區主要分布在廣從斷裂帶以東和瘦狗嶺斷裂帶以北。白云區的平原主要為流溪河沖積形成的平原和珠江三角洲本身固有平原,多處位于廣從斷裂帶以西。東北部及北部的基巖是堅硬的、塊狀變質巖和花崗巖,以低山為主,谷深,坡陡。丘陵因為基巖是中粗粒花崗巖,抗風化能力較弱,常年風蝕情況下,容易形成山坡平緩,而且山頂渾園的地勢。白云區肩負著廣州的生態環境修復重任,計劃將其作為中心城區北部的重要生態核心區,中央綠色休閑區和廣州市生態涵養區。

2、評價過程

2.1評價因子選擇

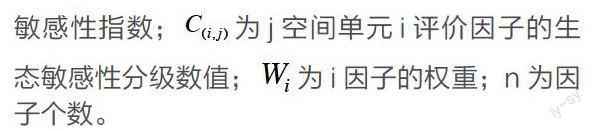

對生態敏感性評價,評價因子的選擇至關重要。由于所評估的是都市圈城鄉交錯區生態敏感性,在選擇評價因子的時候要充分考慮到社會經濟活動對生態敏感性的影響。通過參考相關文獻和實地調研,選取地形地貌、生態環境、經濟發展、農業生產、人口情況5個評價因子共13個指標構成白云區生態敏感性評價指標體系。具體如表1所示:

2.2評價單元劃分

評價尺度的選擇是生態敏感性評價,包括單因子評價和多因子評價的前提條件。評價尺度的確定通常要求最低精確到米的級別,在此基礎上結合實際評價要求進行選擇。本文對白云區進行評價的過程中選擇行政邊界和柵格兩種選擇方式。行政邊界,顧名思義就是以行政區劃為導向進行生態敏感區域的分級劃分,本論文研究當中結合白云區的行政區劃情況,再依據白云區的統計年鑒資料,把鎮級和街道看成同一個級別。白云區總共有14個街道和4個鎮,本文根據行政邊界的劃分,對白云區的流動人口,常住人口,耕地面積,林業種植,農業總產值,人口自然增長率,產業布局現狀,發展戰略等八個社會經濟生態因子進行生態敏感性評價。柵格是遙感地圖的最小組成單元,而且在地理信息系統軟件中,每個柵格都有自身獨特的代碼,這樣的話,柵格的選擇具有自身獨特的優勢,容易在軟件中進行計算和規劃。本文結合白云區內的實際地理情況和現有的遙感地圖數據,最后選136.7m×136.7m柵格尺度為最小格式進行后期評價,主要運用于高程,坡度,植被,生態多樣性,功能區劃,共五個生態敏感性評價因子的評價過程。

2.3數據處理

本研究所收集的有關數據和參考文獻主要有:《2010年廣州市白云區的土地運用現狀數據》、《2010年白云區高程坡度數據》、《廣州市白云區風景名勝區總體規劃(2009-2025)》,《白云區臨空產業發展規劃》、《2010年廣州市白云區統計年鑒》。研究過程中主要使用的軟件:ARCGIS9、ERDAS8.9、YAAHP0.5.2。采用的遙感圖像是從OuickBird(快鳥)衛星上面獲得的,OuickBird作為全球領先的遙感數據傳送衛星,其提供的遙感數據往往比其他一般的商業衛星的分辨率更高,相對也更能反映白云區的實際情況。為保證數據的準確性,本文對遙感數據主要采用輻射校正和幾何校正。結合白云區土地運用的實際情況,參考國家土地分類系統,對遙感影像進行細化分割后,將土地運用類型分類為:水庫水、湖泊水、河流水、坑塘水、農田水、灘涂、水澆地、水田、水工建筑用地、鐵路用地、采礦用地、設施農用地、自然修復區、灌木林、民用機場、林地、旱地、城鎮用地、園地、農村道路、農村居民地、其他林地、其他建設用地、公路用地等。

2.4評價方法

生態系統的對外界反應的敏感程度往往是多個影響因子共同作用形成的,既取決于各個單因子的分布狀況和各個單因子的影響強度,也取決于各個單因子結合形成的對外界干擾的綜合反應情況。所以,在進行生態敏感性評價的時候多采用生態敏感性單因子評價和多因子評價相結合的綜合評價方法。生態敏感綜合性評分公式如下:

2.5評價指標權重確定

確定評價指標權重的方法很多,但經驗法等等方法為主觀權重賦值方法。本文運用主成分分析法確定各生態敏感性評價因子的權重,相對于其他主觀權重賦值法具有更強的客觀性。最終確定各個指標的權重如表1所示:

3、評價結果

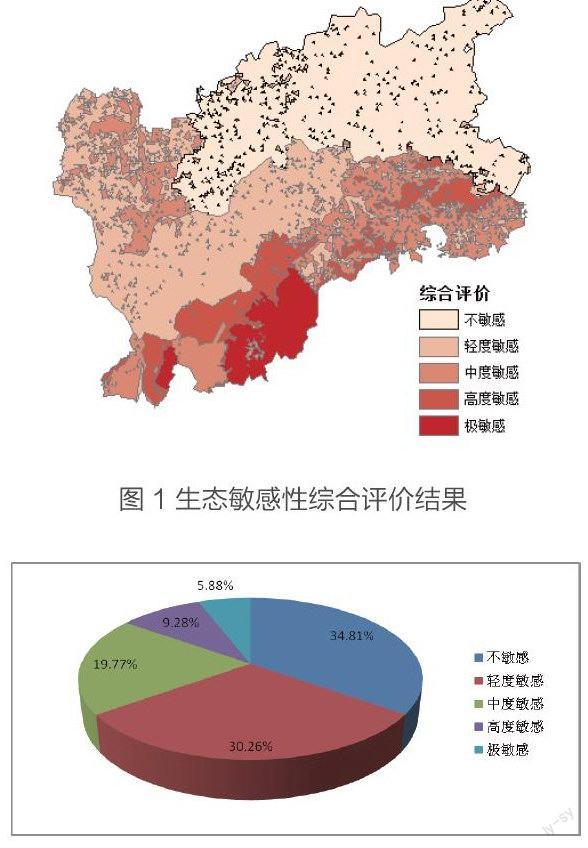

根據各個單因子生態敏感性指數和權重,在ArcGlS中進行疊加處理,得到白云區綜合生態敏感性分布圖如圖1所示:

通過統計分析可知,白云區內生態敏感性可以分為不敏感,輕度敏感,中度敏感,高度敏感和極敏感五種類型,其中不敏感區和輕度敏感區主要位于白云區的西北部,兩者相互交替混雜,沒有明顯規律。而中度敏感區,高度敏感區和極敏感區主要位于白云區的東南部,三者也是相互交替,沒有明顯規律,占地面積相對小于不敏感區和輕度敏感區。不敏感區占地面積為277平方千米,占整個白云區面積的34.81%,輕度敏感區占地面積為240.8平方千米,占整個白云區面積的30.26%,中度敏感區占地面積為157.3平方千米,占整個白云區面積的19.77%,高度敏感區占地面積為73.8平方千米,占整個白云區面積的9.28%,極敏感區占地面積為46.89平方千米,占整個白云區面積的5.88%。

4、生態保護策略

經濟發展要同生態環境相適應,生態越敏感的區域越需要在發展經濟的同時注重生態環境的保護。結合上述對白云區生態敏感性分析結果和白云區實際情況,本文將白云區劃分為生態保護提升區、生態優化保護區和生態保護防治區。

4.1生態保護提升區

生態極敏感區和高度敏感區屬于保護提升區,主要位于白云區的東南部。生態保護提升區易受到人為干擾,而且一旦破壞很難短期恢復。生態保護提升區應嚴格保護現有生態用地,盡量壓縮建設用地空間,增加生態用地比例,禁止一切破壞生態系統服務功能的開發活動。同時要提高森林覆蓋率,改善土地利用模式,適度開拓水體、森林等,增強水源涵養、水土保持等功能,全面保障生態安全。

4.2生態優化保護區

中度生態敏感區屬于優化保護區,主要位于白云區的東南部和西南部。這部分地區可適度進行建設用地與生態用地的空間置換,優化生態空間布局和城市規劃。在建設用地開發過程中應仍以“保護自然生態環境為指導原則進行適度開發”,保證景觀生態用地在土地利用結構中比例不下降。對于人類行為活動過度的區域應當安排專職人員進行限制。加大環境保護執法力度,對違規違法建筑堅決拆除。

4.3生態保護防治區

輕度生態敏感區和不敏感區屬于生態保護防治區,主要位于白云區的西北部,兩者相互交替混雜。這部分地區可適當鼓勵建設用地開發利用,但必須嚴格控制“三廢”的排放。在土地開發過程中,需要加強土地開發過程中及開發后對生態空間的污染預警及其防治,統籌優化土地利用結構和布局,注重人與自然環境的協調發展。要重點關注生態保護防治區的綠地修復情況,盡可能的提高植被覆蓋率,在提高植被覆蓋率的基礎上,建設防護綠地。發展循環經濟,加快產業結構升級,通過建設生態示范區、完善城市可持續發展的基礎設施等途徑努力改善人居環境。結論:

本文選取地形地貌、生態環境、經濟發展、農業生產、人口情況5個方面13個指標構建白云區生態敏感性評價指標體系,并運用主成分分析法確定各生態敏感性評價因子的權重。在ArcGlS支持下,對廣州市白云區生態敏感性進行評價與分區。白云區總體生態敏感性較低,以不敏感區和輕度敏感區為主。從總的空間分布來看,白云區生態敏感性分布呈現出自北向南的逐漸過渡的趨勢,且南部地區整體比北部地區敏感。依據白云區生態敏感性綜合評價結果,結合白云區實際情況,將白云區分為主要修復區、次要修復護區、修復過渡區和經濟修復區四個分區。

白云區的經濟發展要與生態環境保護相結合,要在經濟結構轉型升級上有新的作為和新的突破,堅決杜絕那些對生態環境構成威脅的企業落戶白云區。同時,要發揮區位優勢和豐富的資源稟賦優勢,積極發展觀生態產業。加大生態環境保護和修復力度,推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展。