基于物聯網的倉庫監控系統設計

王宇楠+黃繼偉

摘 要:文中設計了一種基于物聯網技術的倉庫監控系統。該系統以ZigBee和ARM嵌入式系統技術為核心,可實現對庫房內環境參量和圖像信息的采集、分析、貯存及顯示。本系統部署有多重報警模塊,可提高貨物存儲的安全性。經測試,該系統具有安裝簡單、功耗低、成本低、運行穩定的特點,在物流倉庫監控中具有很好的應用前景。

關鍵詞:物聯網;ZigBee;ARM;監控系統

中圖分類號:TP277 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2016)06-00-03

0 引 言

隨著經濟的飛速發展,倉儲規模越來越大,物資種類也越來越多。傳統的以人為主導的倉庫監控系統變得十分笨重,不僅耗財耗力,還容易出現監控盲區。正因為如此,種類繁多的倉庫監控設備也應運而生。近年來,由于物聯網技術日漸受到開發者的青睞,基于物聯網技術的嵌入式系統也因此為倉庫監控系統注入了新鮮的“血液”[1]。

本文結合ZigBee和ARM嵌入式系統技術[2,3],設計出一套低功耗、功能齊全、性能穩定的無線倉庫監控系統,實現對庫房內溫濕度、煙霧、水浸等環境參量和圖像的采集,并根據分析結果做出相應處理。該系統在節省倉庫監控費用和人力資源、提供安全的倉儲環境方面有著十分重要的意義。

1 系統總體方案設計

該系統主要由參量采集前端、中控中心和監測中心三部分組成。倉庫參量采集前端主要負責采集庫房內的環境參量。環境參量的采集主要包括溫度、濕度、煙感、水浸、氣體、市電等。通過各類傳感器或變送器將環境參量轉換成特定的信號后由采集前端進行采集和初步處理。考慮到倉庫中復雜的布局和環境,因此選用無線傳感節點對數據進行采集。針對不同的倉庫格局,無線的方式對于倉庫監控系統的部署有更大的靈活性。目前常用的短距離無線通信技術有紅外通信技術、WiFi無線網絡通信、UWB無載波通信技術、藍牙通信技術、ZigBee技術[4]。充分考慮了無線傳輸的成本、功耗、通信距離、穩定性、安全及組網方式,本系統采用ZigBee技術對倉庫的參量進行采集和傳輸。

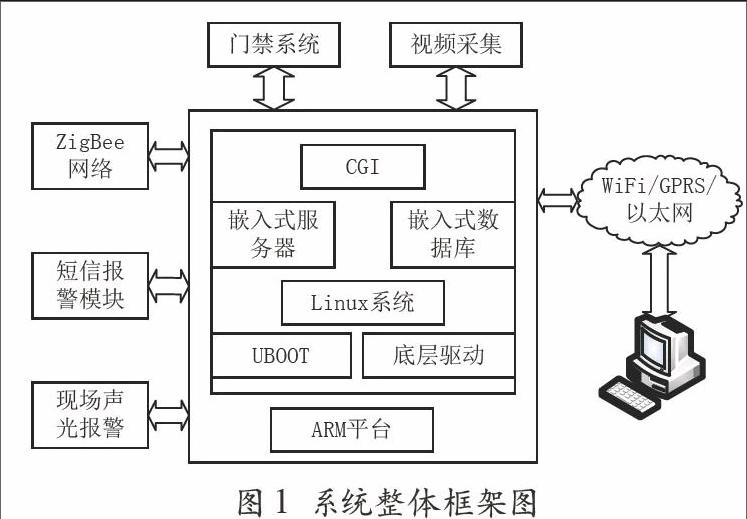

中控中心是整個倉庫監控系統的核心模塊,該系統選用三星公司的S5PV210處理器作為中控中心的控制器核心。該處理器搭載了嵌入式Web服務器和數據庫。其中,嵌入式Web服務器負責響應客戶端的請求,可實現與PC客戶端的實時通信[5]。嵌入式數據庫主要用來實時存儲采集到的參量,以便進行分析和處理。當檢測到參量異常時可以通過短信報警、現場聲光報警和網絡報警等多種報警模式,使異常和故障得到及時處理。此外,該中控中心還可以搭載門禁系統和視頻圖像采集系統,加強對倉庫進出人員和現場實時情況的監控。監控中心主要負責處理并顯示從中控中心發回的數據,是主要的人機交互界面。系統的整體框架如圖1所示。

2 系統硬件設計

系統硬件包括ZigBee網絡模塊和ARM中控中心的硬件設計。ZigBee網絡有終端節點、路由器、協調器三種網絡設備類型,實現對庫房內環境參量的采集和傳輸。

(1)協調器主要用來協調建立網絡、管理網絡節點,是整個網絡的發起者和維護者;

(2)路由器將終端節點、其他路由節點和協調器節點連接起來,讓更多的設備加入到網絡中;

(3)終端節點上搭載各類傳感器來完成最終的信息采集和設備控制。本系統應用的傳感器有溫濕度傳感器、煙霧傳感器、火焰傳感器、光敏傳感器等。ARM中控中心與ZigBee協調器相連,搭載視頻采集、聲光報警、短信報警、門禁等系統,實現對環境參量數據的處理和現場圖像的采集傳輸。

2.1 ZigBee網絡模塊硬件設計

該模塊以TI公司的CC2530芯片為核心,在此基礎上構建無線傳感器網絡。CC2530是TI公司推出的新一代適合ZigBee通信片上系統解決方案,用于實現無線傳感網絡技術。它有著極高的集成化水平,集成了符合IEEE802.15.4標準的無線射頻收發器件、增強版的8051內核、可編程存儲器以及8 KB的SRAM等。CC2530有優良的射頻特性和低功耗特性,網絡節點功能強大,而且工作在免執照頻段;具有出色的接收靈敏度,輸出功率最高可以達到4.5 dBm;在無外加功放且電路完全匹配的情況下,通信距離可達百米以上;電源電壓范圍為1.8~3.6 V,最低工作電壓僅需1.8 V,且有4種電源模式,轉換時間極短,非常適合需要超低功耗運行的系統。

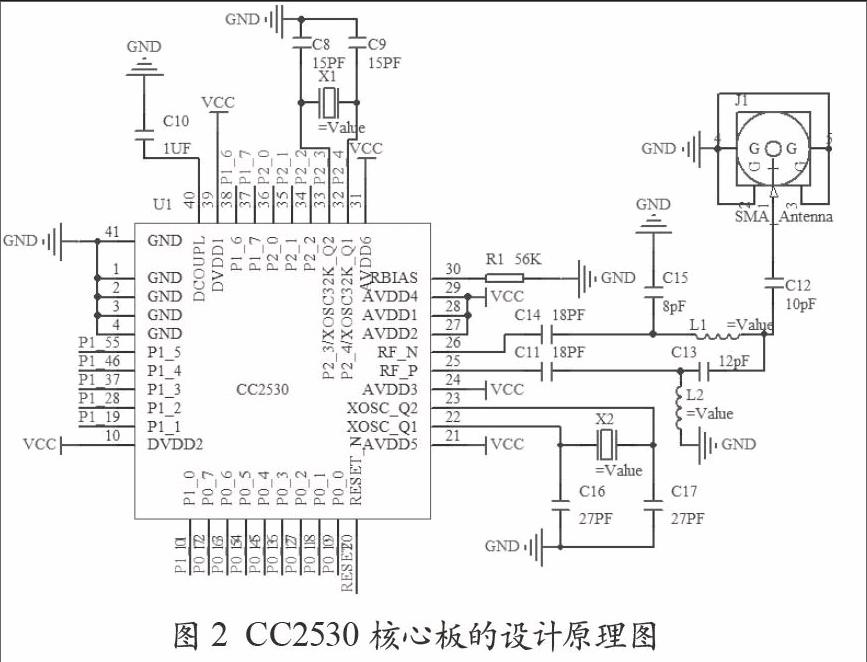

為了便于設備的維護及應用擴展,將ZigBee模塊分為CC2530核心板和底板兩個模塊。不同網絡設備對象的核心板是一樣的,底板可以根據需求做適當修改。底板主要由電源模塊、外擴存儲模塊、JTAG接口、RS 232接口、按鍵及傳感器接口等部分組成。在設計核心板時,引腳30需要連接提供基準電流的56 kΩ外部精密偏置電阻器,引腳40需要外接1μF的退耦電容。圖2所示是CC2530核心板的設計原理圖。

2.2 ARM中控中心硬件設計

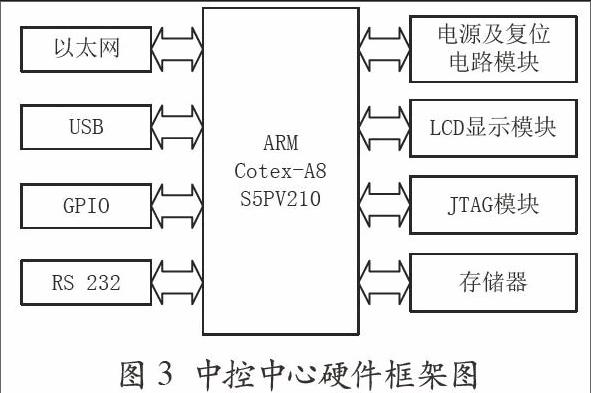

中控中心采用三星公司基于ARM Cortex-A8內核架構的S5PV210處理器。該處理器有32位的精簡指令集,具有32/64位內部總線結構;CPU內部有兩級分布為16/32 KB和512 KB的數據/指令緩存,具有出色的運算能力;為了可靠安全的系統引導啟動,內部集成了64 KB ROM和128 KB RAM;多媒體Codec支持實現H.264視頻格式的編解碼;有豐富的外設接口資源。中控中心采用了如下的嵌入式模塊:存儲器模塊、串口模塊、以太網模塊、電源管理和復位電路模塊、調試電路模塊、USB接口模塊等。攝像頭、報警系統、ZigBee協調器等模塊通過USB接口和串口模塊來擴展。圖3所示是中控中心硬件平臺的硬件框架圖。

3 系統軟件設計與實現

本監控系統中軟件主要有ZigBee網絡的軟件設計、視頻采集、Boa嵌入式Web服務器的搭建、嵌入式數據庫SQLite3及操作系統的移植和底層硬件驅動的移植和編寫等。

3.1 ZigBee網絡軟件設計

3.1.1 ZigBee協調器軟件設計

ZigBee協調器所承擔的角色是組建和維護網絡, 并且把從終端節點接受到的數據通過串口轉發給中控中心,中控中心也可以通過協調器向整個網絡發送控制信息。協調器的主要任務有以下兩項:

(1)檢測串口接收緩沖區,將接收到的命令發送到相應的終端節點;

(2)檢測無線數據接收緩沖區,將終端節點發送的數據轉發給中控中心。ZigBee協調器的工作流程如圖4所示。

3.1.2 ZigBee終端節點軟件設計

ZigBee終端節點上搭載各種傳感器,加入網絡后周期性的采集和發送數據,對協調器發送過來的命令進行響應。為了降低整個網絡的功耗,并保證全網節點同步的效果,終端節點的休眠采用同步和異步休眠混合的方式。終端節點在發送環境參量信息后,若收到協調器發過來的休眠指令,則進入同步休眠模式;否則進入異步休眠模式。異步模式下在監聽時間片內收到喚醒指令,等待協調器的休眠指令進入同步休眠模式。ZigBee終端節點的工作流程如圖5所示。

3.2 視頻采集軟件設計

視頻采集選用USB接口的攝像頭,完成Linux內核部分的移植。Video4Linux2是Linux系統里關于視頻設備的驅動和函數庫,這個函數庫給應用軟件的編程用戶提供接口函數以實現圖像的采集。在Linux中,包括攝像頭在內的所有設備都被看作是一個文件,通過Open()和Close()函數進行打開和關閉操作,這樣可以方便地對設備進行讀寫操作。打開視頻采集設備文件后,獲得設備屬性的參數并設置視頻采集的格式。將從內核申請到的幀緩存內存映射到用戶空間后,開始進行采集。由于采集到的數據幀比較大,所以采用H.264壓縮編碼技術[6]對視頻數據進行壓縮。最后利用無線網卡對視頻數據進行傳輸。視頻采集流程如圖6所示。

3.3 遠程監控功能軟件設計

該系統采用B/S(瀏覽器/服務器)結構實現遠程監控的功能。Boa是專門為嵌入式Linux系統設計的Web服務器,它十分精巧且源碼開放,支持CGI功能[7]。Boa服務器以超文本傳輸協議(http)為基礎,利用網絡對嵌入式設備進行信息交互。我們首先在中控中心上移植Boa服務器,然后對Boa進行配置,使它支持網關接口程序的執行。監控中心要先向Boa服務器發起連接,然后通過Socket套接字向服務器端提出請求,經過超文本傳輸協議傳給Boa服務器。服務器端收到瀏覽器端的請求信息后,將信息傳輸給指定的CGI程序訪問本地數據庫,并把數據回傳給監控中心,通過瀏覽器顯示出來。遠程監控實現流程如圖7所示。

4 結 語

經過系統設計、軟硬件聯合調試和系統功能測試,本系統較好地實現了庫房環境參量和視頻圖像的采集和傳輸、異常現象的及時報警等功能;登錄如圖8所示的監控界面后,可以對現場圖像和環境參量進行實時查看,還可以實時接收報警信息和瀏覽歷史數據。系統的能耗較低,且數據采集的準確率高。以溫度參量為例,采集的溫度與實際溫度的誤差在5%以內;當ZigBee終端節點與協調器間的傳輸距離低于60 m時,終端節點的平均待機功耗低于2 μA。本系統運行穩定,布局方便,安裝成本低,監控類目齊全且功耗較低,可以推廣到智能家居或智能農業等領域,在監控領域有較大的前景和市場。

參考文獻

[1]呂延杰.物聯網的由來與發展趨勢[J].信息通信技術,2010(2):4-8.

[2]梁華軍.基于ARM9與ZigBee無線監測系統的開發研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[3]王小強. ZigBee無線傳感器網絡設計與實現[M].北京:化學工業出版社,2012.

[4]張娜.無線通信技術發展應用[J].數字化用戶,2014(2):55-57.

[5]張軍衛,韓佩富,矯春海.基于嵌入式WEB服務器的視頻監控系統設計[J].計算機安全,2011(2):5-8.

[6]鄧中亮.基于H.264的視頻編/解碼與控制技術[M].北京:北京郵電大學出版社,2010.

[7]王寶忠,馬成.基于CGI技術的嵌入式動態Web的研究與實現[J].電子設計工程,2012,20(18):161-163.