江漢平原“小麥+雙季青貯玉米”種植模式研究

樊孝軍++楊冰++譚柳青++沈紅升++夏斌斌

摘要:以“提質增效轉方式,穩糧增收可持續”為工作主線,潛江市開展了“糧改飼”和“種養結合”模式試點,開展了“小麥+雙季青貯玉米”一年三熟制種植模式研究。結果表明,“小麥+雙季青貯玉米”種植模式收獲時采用全株青貯,全部制成飼料被牛羊利用,能有效解決農作物秸稈對環境的污染問題,也為牛羊養殖戶提供了充足的青貯飼料,帶動了牛羊養殖業發展。為解決牛羊優質青貯飼料全年均衡供給提供了科學依據。

關鍵詞:小麥;青貯玉米;一年三熟模式

中圖分類號:S54 文獻標識碼:A 文章編號:1007-273X(2016)04-0009-01

2015年中央一號文件明確指出要加快發展草牧業,支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植,開展“糧改飼”和“種養結合”模式試點,促進糧食、經濟作物、飼草料三元種植結構協調發展。近年來,青貯玉米作為草食家畜的優質飼草,全國種植面積逐年擴增。研究表明,種植相同面積的青貯玉米比普通玉米可多提供2~3倍的飼料量,其消化率可提高近3倍。且全株青貯較去穗玉米秸稈青貯更好地保存了玉米蛋白質、糖分、維生素和微量元素等,適口性好并易于機械化栽培收獲,是解決我國畜牧業迅速發展中青飼料不足問題的重要途徑。

為促進湖北省畜牧業發展,潛江市畜牧技術推廣站在省畜牧獸醫局草業處的指導下,在潛江市捷龍家庭農場開展了“小麥+雙季青貯玉米”一年三熟種植模式研究,旨在為解決牛羊優質青貯飼草全年均衡供給提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 示范品種

小麥品種選用鄭麥9023,玉米品種選用雅玉8號。

1.2 示范地點

試驗地點位于潛江市捷龍家庭農場,地處潛江市楊市辦事處新廟村。地勢平坦,肥力中等,排灌方便,總面積26.7 hm2。

1.3 田間設計

小麥播種量180 kg/hm2,采用機械播種;青貯玉米設計種植密度為93 287株/ hm2,平均行距65 cm,株距16.5 cm。

1.4 數據測定與統計分析

觀察記載物候期,樣方法測定植株高度,穗重,鮮草產量。用Excel進行數據處理與分析。

2 結果與分析

2.1 物候期觀測

小麥2014年10月25日播種,11月3日齊苗。2015年2月18日拔節,4月6日抽穗,4月20日灌漿期收獲,全生育期177 d。

第一季青貯玉米2015年4月25日播種,5月2日齊苗,6月25日抽雄,7月20日乳熟期收獲,全生育期83 d。第二季青貯玉米2015年7月25日播種,7月31日齊苗,9月19日抽雄,10月20日乳熟期收獲,全生育期83 d。

2.2 生物產量分析

生物產量測定結果如下:小麥平均每公頃收獲鮮草30 150 kg。第一季青貯玉米植株平均高度3.05 m,單穗重271~299 g,平均285 g,平均每公頃收獲鮮草61 950 kg。第二季青貯玉米植株平均高度為2.97 m,單穗平均重254 g,平均每公頃收獲鮮草46 200 kg,均較第一季低。

2.3 經濟效益分析

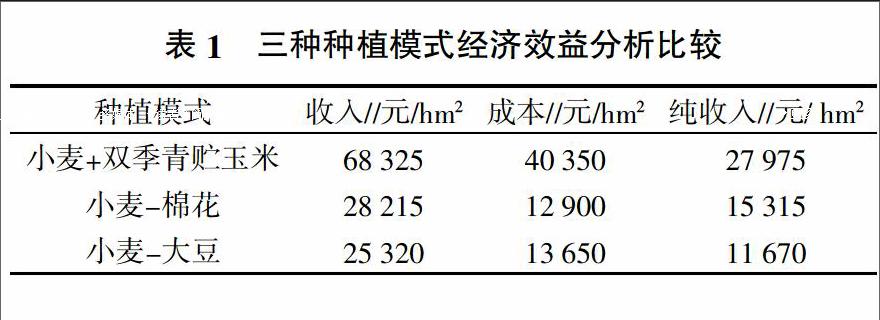

“小麥+雙季青貯玉米”種植模式每公頃收獲青貯飼料138 300 kg,收入68 325元,成本40 350元,純收入27 975元。比“小麥-棉花”、“小麥-大豆”傳統種植模式純收入分別增加12 660元、16 305元(表1)。

2.4 生態效益分析

“小麥-棉花”種植模式每公頃產生秸稈10 215 kg,“小麥-大豆”種植模式每公頃產生秸稈6 705 kg,若不加以綜合利用,會成為農村面源污染的新源頭。而“小麥+雙季青貯玉米”種植模式收獲時采用全株青貯,全部制成飼料被牛羊利用,能有效解決農作物秸稈對環境的污染問題,也為牛羊養殖戶提供了充足的青貯飼料,帶動了牛羊養殖業發展,促進了當地農民增收致富。

3 討論與建議

大面積推廣“小麥+雙季青貯玉米”模式,首先必須采取全程機械化;其次要及時掌握天氣動態,提前備好種子,合理安排時間搶收搶種,以防錯過最佳播種和收獲期。

青貯玉米品種雅玉8號在江漢平原種植,植株高大、無倒伏、保綠度好和鮮草產量高,播種到青貯收獲時間短,適合雙季青貯玉米種植的要求。在本研究中第一季青貯密度過大,雖然鮮草產量較高,但保綠度相對較差,且植株纖細,易倒伏,因此建議種植密度控制在67 500~75 000株/ hm2。

小麥收獲與第一季青貯玉米種植時間間隔緊湊,建議選擇生育期相對較短的大麥或早熟燕麥品種替換小麥,便于合理安排茬口,且其青貯品質要優于小麥。