七日,走臺灣

陳麗萍

上帝用七天時間創造了世界,女媧在第七天創造出人類。

七天,我們能做什么?

看一本書,或者認識一座城市?

四月底,我們抽出七天,來到臺灣,從臺北走到臺中,再到南投。

訪大師、品鄉愁、逛老街、看文博、觸摸手藝……

這座寶島,七天時間,當然看不夠,卻也足以滿載而歸。

首日:母親的手藝

抵達桃園機場的時間是中午,春日的陽光灑在身上,曬得人暖洋洋的。彎彎拐拐走了好幾個巷子,才找到傳說中的寶葫蘆門——《漢聲》。出乎意料的小巧,小小三進間,擺著布老虎、藍夾纈、老土布。當然,更多的還是漢聲出版的書籍,《中國女紅》《夾纈》《剪花娘子》……里間是小小的茶室,坐定后,《漢聲》雜志美術主編劉鎮豪為大家分享《漢聲》40多年的堅守。他拿出這些書,一一講述它們的采集、編輯、排版經歷。“《漢聲》總是先去做百分百的了解,吃透了、啃爛了,再動筆,卻只能展示60%的內容給讀者。”他說,“文字永遠做不到百分百。”剩下的只能靠讀者自己去悟。

見拜訪的團友多為女性,劉主編開玩笑,“中國的工匠精神是靠女性傳承的。”大家啞然失笑,他又嚴肅起來,男性傳承太容易被打破,社會動蕩、家族衰敗都會讓手藝斷層,但女性的傳承卻不受這些外在因素的影響。無論時代如何變遷,都是媽媽教刺繡、打絡子、縫鞋子。他拿出《虎文化》一書說,“你們看,媽媽做的布老虎圖案和原始的圖騰,其脈絡是一樣的。”這種傳承,超越文字,跨越時空。即便今日大部分女性都不再做女紅,但女性對手藝的傳承依舊。

這一點,與中國女紅坊創始人陳曹倩夫人的觀點異曲同工。

“其實手藝就是媽媽做的東西,不要當成負擔,輕松、零碎地去做。”陳夫人笑得和藹,“媽媽可不就是看一邊電視,一邊悠閑地縫荷包、鞋帽。”媽媽們都沒有受過正規的培訓,她們的老師就是自己的媽媽。在做女紅的過程中,一針一線都凝聚著愛。比如最初的拼布百衲被,是媽媽生了小孩后到左鄰右舍索取小塊布片湊成的被子,讓孩子收獲更多的祝福。現在職業女性沒有時間做女紅,可以學媽媽那樣,今天拼一塊,明天拼兩塊,小碎布很快就會變成大布。“做針線就像是人生的過程,你要不慌不忙,不緊不亂,才能做出好針線活來。”

拜訪點:漢聲、中國女紅坊、紫藤廬

團友說:從第一本年畫集到曹雪芹紙鳶,閱讀漢聲已經10年,來到葫蘆形雜志社門口,心情真是無言以表,好像找到了心中的燈塔。(曾艷)

第二日:逢茶茶,遇飯飯

一夜好眠,次日起了個大早,參觀完法藍瓷,我們就直奔食養山房。

走過一條凹凸不平的山路,蹚過一池波瀾不驚的春水,方踏入,立刻感覺到主人的用心。幾道來自徽州的深咖啡色竹簾垂落,將偌大的地方隔出四個通透的空間。侍者一身素染寬服,聲音輕柔,徐緩的腳步帶著大家就坐。鐵桌木凳,鋪上白綠兩層再生紙,既雅也淡;轉過身,打開灰框玻璃門,就能擁抱整座大山。

大家立刻行動起來,尋找每一個角落拍照攝影。并感嘆,果然要穿有禪意的衣服來!

山主很任性,沒有菜單,提供什么就只能吃什么。通透的番茄露酸酸甜甜,杏仁豆腐配著玉米汁……每一道菜,都有鮮花作伴,每一份料理,都是一道風景。最令人驚嘆的,還是蓮花燉,湯里是蓮子、菱角、菌菇,侍者將一朵曬干的蓮花放入,原本枯萎的花朵立刻綻放開來。

餐過,上樓飲茶。起風了,侍者關上玻璃窗,頃刻,小雨淅淅瀝瀝而至。坐下,一杯東方美人,閉上眼,風聲、雨聲、水流、鳥鳴、花開。睜開眼,面前是最真切的自然,背后是重重遠山。茶藝師絮絮叨叨,輕聲訴說著沖泡茶葉的講究。

山房有插花,也造景,卻讓人感覺它們就是從這里生長出來的。禪意,卻不拘泥于古意。竹簾、老樹,玻璃、鐵桌,還有自動彈開的滑門,頭頂上的白燈籠,都讓人反思:傳統就一定不能現代么?習慣了都市生活,在食養山房,也不覺拘泥,吃飯、飲茶、閑逛、聊天,均感覺甚是輕松。突然明白了“你不能不去食養山房”“它值得提前一個月預定”的意思。人在山房,吃得自在,飲得清靜,真切地感受禪宗語錄說的“逢茶茶,遇飯飯”的禪理:該喝茶就喝茶,該吃飯就吃飯。

拜訪點:法藍瓷、食養山房、九份小鎮

團友說:旅途中,可以在這么有禪意的地方,安安靜靜喝個茶,打個座,真的不虛此行。(胡榕)

第三日:遇見創意

逛完臺北故宮,大家都興高采烈地在紀念品店買了“朕知道了”膠帶、墮馬髻頸枕。不免感嘆,難怪北京故宮也跟風學習。果然只有將文物加入創意再設計,帶入日常生活,才能讓人掏腰包。

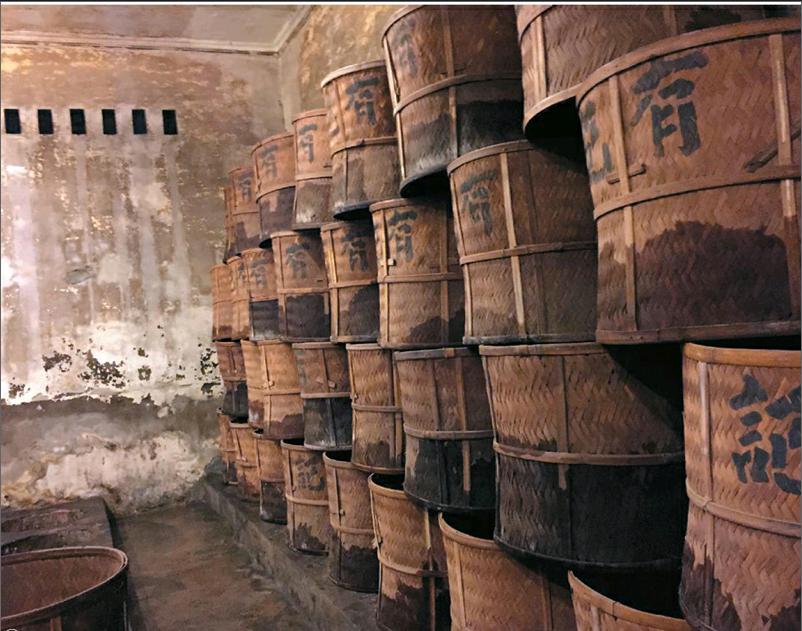

“讓顧客用荷包為你喝彩!”也是臺灣SOHO創意管理顧問公司總經理張庭庭“人文品牌心法”的宗旨。如何做到?張庭庭一一舉例,無論是桌上擺放的招弟來喫餅,還是百年茶香的有記名茶,抑或是重慶的夏布品牌感懶樹,解讀其創意來源、品牌定位,既有歷史掌故,也有詩詞歌賦。藝術家、設計師、手作者是一切藝術美的來源,只有來源,沒有傳播就無法讓世人感受它們的美。同樣,在一切以創新為標準的商業帝國,傳統的制造業與老企業只有尋求突破才能在眾多企業藍海中存活。這,就是人文品牌心法的核心所在——文以載商,將人文情感融合消費洞察。

在中山經營了20多年燈具的團友羅曦聽得熱淚盈眶,直呼“這就是我要找的東西啊!”兩個小時的分享,大家意猶未盡,張老師又帶著我們去大稻埕文創街,一路上繼續給大家講解。大稻埕在清末曾是臺北最繁華的地方,日據期間也是人文薈萃之地。尤其迪化老街已經屹立上百年,曾有“臺北第一街”的稱號。如今,大稻埕成為臺北“老街區活化”的示范。街上文創小店一間接一間,最令人驚喜的要數民藝埕,巴洛克風格的三進院落,中式格局,西式風格,天井內綠植盎然,院落內不是設計師作品,就是創意小品,店內任你逛、任你看、任你坐、任你拍……就連街邊買烤餅的大娘,也是在一張筲箕內貼紅紙當招牌,宣傳得別致而醒目。

拜訪點:臺北故宮博物院、SOHO創意管理顧問公司、大稻埕文創街

團友說:張庭庭的分享課,一個個鮮活的案例,聽得我眼里都是淚水,我方才明白此次我是為何而來。這是尋根的文化之旅,也是品牌的升華之旅。(羅曦)

第四日:小而美

松山文創園是文藝愛好者不得不去的地方,它由松山煙廠改造而成,如今是臺北文化創意的櫥窗。文創園內常駐琉璃工坊,誠品生活館也在文創大樓內。

本次臺灣文博會的主題是“品東風”。行走在松山文創園,會發現無論參展單位,還是主題設計,都不是去年MetBall“鏡花水月”那種赤裸的中國風,而是將熟悉的東方元素和精神,用現代的方式呈現出來。

水泥加入膠,就成了輕便的軟水泥,可以做杯墊、卡套;在公仔屁股上開個口,就成了鬼馬的存錢罐;可以插手機上的LED燈,做成蘑菇、草莓;是吃貨,就把包包做成壽司、面包、肉塊狀……

600家參展企業,多是創意工坊、設計工作室。守展位的年輕人十分熱忱,只要多留意一會,便上前介紹自家創意,周到又不失分寸。果然,臺灣最美的不是風景,而是人。

只有紅點獎作品要收門票,卻也歡迎拍照,可見產權保護得力,大家都不畏抄襲。最受歡迎的當屬那只白色鏤空玻璃烤鴨,大家紛紛調侃:“喲,這是高端版北京烤鴨啊,怎么掛這里了?”“施華洛世奇,你怎么被吊起來了?”

拜訪點:臺灣文博會(松山文創園、誠品生活館)、宮原眼科

團友說:我們設計的不僅僅是一種商品,而是對待生活的態度與溫度!松山文創園、誠品書店讓我們理解“設計思考”“文創產品”在生活中的重要性與魅力!(張嬿)

第五日:心有遠山

這一天,我們離開臺北,來到南投,拜訪了3位大師。天染工坊的染織大師陳景林、攻玉山房的石雕大師陳培澤、芳仕璐昂琉璃藝術館的館長林芳仕。一個植物染、一個石雕、一個玻璃,完全不同的工藝,卻有共同的特點:他們都融于自然。

還未走進天染工坊,已經看見院前晾曬的樹葉。“這是山上砍下的行道樹,他們不要了。我一看,這是很好的染料啊。”于是趕緊撿回來晾著備用。果然不放過身邊任何一種植物。坊內,三位工人,一人扎、一人理、一人曬,坊外,晾著染成淡藍的圍巾、深藍的粗布。聆聽陳景林20多年的染織經歷,再看他染出的遠山、流水,才深覺不易。

或許是感動于陳老師的經歷,或許是感染于他用本地植物為色彩的命名,又或者震撼于院中晾曬的藍布,大家又陷入“買買買”的漩渦,不得不正名:我們不是購物團啊。

攻玉山房在風景清雅的竹山,剛走進山房,每個人都倒抽一口涼氣:這才是最適合隱居的地方!依山而上,小屋一棟;紫藤架下,茶座一方;極目眺望,滿眼皆綠;坐下飲茶,貓狗相伴,再來幾只蘆花雞,悠閑地走來走去……“手藝人其實很需要一個好的環境。”陳培澤不善言談,他并不覺得自己有什么值得一提的絕技,就像當初從玉雕轉向石雕,就像他的“攻玉”山房,不過是出于喜歡。我們常說,心有遠山,安于當下,陳培澤實實在在地做到了。

芳仕璐昂琉璃館不在山上,環境卻也不輸自然。館名就是用琉璃燒制而成的,走進去,門窗、玄關、樓梯、墻面、天窗,甚至衛生間的洗手盆,都點綴著鑲嵌琉璃。“希望來拜訪的人知道,藝術琉璃不是冷冰冰的產品,它也可以融于生活。”尤其那一整面墻的彩繪琉璃,陽光從外面灑入,也變得五彩斑斕。同行的一位團友,心心念念許久,雖然價格不菲,也決意回家做一面。

拜訪點:天染工坊、攻玉山房、芳仕璐昂琉璃藝術館、紙教堂

團友說:雖無泉石膏肓,煙霞痼疾。

要識山中宰相,天際真人。(任飛穎)

第六日:蟲兒飛

來臺灣看工藝,臺灣工藝研究發展中心不能不去。這里是臺灣“行政院文建會”下轄機構,幾乎云集了臺灣所有地區的特色工藝。中心行銷組組長蔡體智熱情接待了我們,他細細講解了中心的由來,這些年致力于臺灣本土工藝、培育臺灣工藝人才所做的努力。

果然,半天的時間遠遠不夠,在這里,呆一天也覺得太短。中心不定期舉辦各種主題展,我們這次就遇上了三個。有一組玻璃和石頭組成的裝置藝術吸引了大家的注意。“不如坐下來,慢慢看。”坐在凳子上,玻璃和石頭不見了,看見的是地上的影子和墻上的音符。“停一停,才會發現身邊的美好。”

下午3點,到達苗栗卓也小屋。四五月的苗栗最美麗的,雖說桐花未到盛放季節,只三三兩兩開了幾朵,老板很貼心地放在水碗中,布成一景,或在某條小路上,擺成桃心,等你發現。足見臺灣人對生活的用心。

大家經過陳景林大師的染織課的洗禮,難免想要動手試試。安排在卓也小屋的藍染課,正好解放大家的雙手。聽過藍染課,全體動手包扎。初次接觸的團友都一臉懵懂,當一遍遍浸水、洗滌,拆開那一瞬,無論染成什么模樣,都引來陣陣驚呼“哇!”做燈具多年的徐碧東,默默替大家粘貼染好的燈罩,被同去的媳婦笑,“算是撿回了老本行。”

再看房間內,窗簾、桌布、椅套,都是藍染布,不均勻,卻那么親切。

入夜,導覽給大家發了小手電,神秘地說跟他上山看螢火蟲。走過一片漆黑的山路,來到一個平坦的池塘邊。一點、兩點……無數點光亮從草叢中飛起、降落。“真的是螢火蟲!”不知道誰喊了一句,沒有人回答。那一瞬,淚水濕了眼眶。多少年沒見過螢火蟲了?或者多少人從沒見過真正的螢火蟲?現在,它們就在四周,一群群從臉龐飛過,從指尖飛過。我們一行人連大氣也不敢喘,生怕驚擾了這黑暗中的精靈。“此行,算是圓滿了。”

拜訪點:臺灣工藝研究發展中心、卓也小屋

團友說:最后一晚,真是不舍。這次的行程遠遠超過我的期望,團員們藏龍臥虎,深藏不露!大家在大紅燈籠的燈光下頭腦風暴,幾乎都不愿離去睡覺了!大家說好多走動哦。(張燕燕)

第七日:鶯歌

有人說,鶯歌就是臺灣的景德鎮。只是,它比景德鎮更美。

尤其鶯歌老街,旁邊就是火車道,不時還有火車奔馳而過,帶來“況且況且”的轟鳴。老街里卻分外安靜,空氣中彌漫著陶灰瓷土的味道,街道兩邊都是小店,可參觀、可把玩,有高端、有大眾,琳瑯滿目。每家店都有自己的風格,東西絕不重樣。

更值得一去的是陶瓷廠,看看一件陶瓷,從拉坯、手工彩繪、上釉,到窯燒的整個過程,或者動手拉坯、捏陶,做一件專屬自己的陶器。

拜訪點:鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街

團友說:七日游學,喜悅化圓。七日,讓我讀懂了自然界萬物與人類的和諧相處。可以跟樹葉對話,可以與蝴蝶共舞,可以用自然界的草木染出“青出于藍而勝于藍”。仿佛聞到兒時挖野菜的味道,又仿佛踏進姥姥家的大門。每個有匠心的人活得都那么自然,他們沒時間糾結,一輩子就做一件事。(張玉梅)