《純潔》的味道

邵澤鵬

離家出走后,安娜貝爾·萊爾德為自己取名為珀涅羅珀·泰勒,并且真的做到了像古希臘神話中的奧德修斯之妻珀涅羅珀一樣忠貞不渝——“我承諾過永遠都屬于他。他可以打破他的誓言,但我不會打破我的。”此后的二十余年里,她以一種近乎隱士的方式,獨自將女兒養大。盡管她那已經長大成人的女兒有時也為她的精神努力而驕傲,認為“她媽媽精神上的努力本身就是一種藝術——一種看不見的藝術”,但她向女兒隱瞞其親生父親身份,以及為女兒取名普瑞緹(Purity,純潔),顯然都不能讓女兒滿意。于是,皮普這個看起來前途遠大的名字(皮普也是英國作家狄更斯的長篇小說《遠大前程》中主人公的名字),成了普瑞緹的名字,而找到父親也成了皮普最想要達成的愿望。這部讀起來難免讓人聯想起荷馬史詩《奧德修紀》的小說,正是美國當代著名作家喬納森·弗蘭岑的第五部長篇小說《純潔》(Purity,2015)。整部小說就以皮普尋找父親作為主要線索展開。

作為一部非典型的美國成長小說,《純潔》在情節上模仿了《奧德修紀》中奧德修斯之子忒勒瑪科斯尋父,描寫了皮普通過尋父經歷成長的過程。除了這一主題,在這部作品中,弗蘭岑對于霧、感覺、味道等的描繪也頗為引人注意。霧、蒙蒙細雨等特殊天氣現象營造出來的特殊情境,以及身處特殊情境中的書中角色極為敏銳的味覺,為理解整部小說的核心概念——純潔提供了路徑。說霧等特殊天氣營造出來的特殊情境讓身處其中的人感知更加敏銳,擴大了身體感知的范圍,這似乎與霧的模糊朦朧、不確定等特性相矛盾。其實不然,一方面,視線被霧遮蔽之后,人的其他感官被充分利用起來。另一方面,被擴大了的感知,屬于身體的知覺,而非純粹肉體的知覺,并不能夠被簡單地用感官上的感受所概括。這樣似乎就可以解釋為什么在《純潔》中,喜歡霧的安娜貝爾和皮普對味道擁有異乎常人的敏感。安娜貝爾、皮普對味道的獲得得益于嗅覺,卻又不完全來源于嗅覺;其屬于肉體的知覺,更是身體的知覺。在德國哲學家赫爾曼·施密茨的《新現象學》一書的中譯本中,譯者龐學銓、李張林指出,在施密茨的哲學體系中,是這樣解釋身體的知覺的:“‘當下展開后人所首先直接遭際的事實狀態是身體,身體的知覺不同于肉體的知覺。肉體知覺同相應的感官聯系,它在肉體上的位置是相對確定的。身體性知覺現象不依賴于感覺器官,它們必定在肉體上發生,但又沒有特定的位置和方向,從而能夠超越具體的肉體部位而絕對存在;它們是在肉體上被直接給予、在直覺上體驗到的。”“當下”,即施密茨新現象學中核心概念之一:原初的當下,“這里、現在、存在、這個和我五個元素融合在其中。”原初的當下以身體性知覺的方式與身體直接遭際,即身體對這里、現在、存在、這個和我這五個元素的感知是直接的,這種感知是在肉體上發生的,卻超越了肉體而存在。安娜貝爾、皮普對味道的敏感,很明顯,就是這種身體的知覺。一方面,這種敏感是對于“我”此時此地的這個存在狀態的認知。例如,小說第四部分《月光牛奶場》的第一句話即是“不過味道也曾經是天堂”,作為安娜貝爾認為味道是地獄的回應。然而,對于書中人物來說,無論味道是天堂還是地獄,它們都不只是某種或者某幾種味道,而是一種籠罩整個身體的氛圍。另一方面,這種敏感并不僅是嗅覺所能提供的,例如,“不管她媽媽對于味道有多么敏感,她甚至有一個對于道德淪喪更敏銳的鼻子。她能夠嗅出身處丹佛的皮普正在做某些錯誤的事情”。這種對道德的敏感嗅覺,顯然不是肉體的知覺所能夠做到的,而是身體的知覺在直覺上體驗到的。

作為一種身體的知覺,安娜貝爾對味道的敏感,并非是天生的,而是后天形成的;并非肉體(物質身體)的,而是感知身體的。首先,因為反感家族企業對于動物那血流成河的殺戮,她成為一個堅定嚴苛的素食主義者,逐漸對動物血肉制成的食物及其味道形成了近乎天然的敏感;其次,她的敏感,尤其是她對道德淪喪味道的敏感,出于其對自身的精神道德要求,與她對于純潔的看法有緊密的聯系。在與安娜貝爾認識之初,皮普的親生父親湯姆·愛勃蘭特就看出了她有一種“怪異的純潔觀念”,這種純潔觀念,既是因為她對味道那異乎常人的敏感,也是因為“她的所有事情就是要做到道德上毫無瑕疵”。即便在離婚之后,安娜貝爾仍舊保持著自己精神上的純潔,“我承諾過永遠都屬于他。他可以打破他的誓言,但我不會打破我的。”她對自己諾言的這種堅持,既是因為她依然深深愛著湯姆,恐怕也是因為她“要做到道德上毫無瑕疵”。所以她才會為自己取名珀涅羅珀,為女兒取名普瑞緹,以提醒自己守住道德的純潔。在安娜貝爾的刻意培育下,皮普對于味道以及純潔,也有了異乎常人的敏感。但顯然,關于這種敏感,皮普有與安娜貝爾不一樣的看法,否則,她也不會舍棄普瑞緹這個名字,以皮普作為自己的日常稱謂。

盡管皮普一直試圖跳出母親為她限定的生活,為此她甚至不惜做一個“臟女孩兒”,但是從文中某些細節描寫來看,在內心深處,她依舊保持著對純潔的向往。例如,“她極其貧窮,但她的床鋪很潔凈;以潔凈程度來說,她很富有”。生活上的微小習慣,映射的是皮普內心對純潔、干凈等概念的真實想法。再比如,當為母親所做的蛋糕掉在公共汽車站洗手間的臟地板上后,她回到家,進門就哭了,在她向母親解釋為什么會哭時,有一句話非常值得注意:“太對不起了。我把一切事情都弄得那么臟。對不起,對不起,對不起。”很顯然,這段坦白,絕不只是因為弄臟了蛋糕。尤其是回到家之前,皮普剛剛遇見了一個問她是不是要去隆姆匹克的“臟女孩兒”,這個女孩兒讓皮普想起了幾年前的自己,那時候她也經常去那里,過一種放縱的生活,并且在那里失去了貞操。由此可見,皮普對于自己曾經如此輕率放縱,讓母親對自己的期待落空抱著一種十分懊悔的態度。更讓皮普覺得愧對母親的是,此時的她愛上了年長她15歲的有婦之夫——史蒂芬。因為愛上有婦之夫而產生的不道德感,讓皮普在面對母親時,羞愧到無法自持、痛哭流涕。更讓人感到揪心的是,皮普的這種愛戀,被史蒂芬看做她對缺失的父愛的渴望。當他把自己的這種理解告訴皮普時,無疑既傷害了皮普的愛與自尊心,也加重了她的思想道德負擔。

美國文學研究者菲利普·韋恩斯坦在其研究專著《喬納森·弗蘭岑:憤怒的喜劇》一書中這樣形容俄狄浦斯情結糾葛:“俄狄浦斯情結糾葛:父母一方不適當的親密,或者無法容忍的消失。”前者說的是《純潔》一書的另一個主要角色,“陽光計劃”的發起人、領導者安德烈亞斯·沃爾夫與其母親之間不同尋常的親密又疏離的關系;后者說的正是皮普因父親的長期不在場,而對年長男子(包括史蒂芬、安德烈亞斯,以及她的生父湯姆)產生的異樣的愛慕。皮普渴望純潔,卻因為生命中一個重要意義——父女之情的缺失,而走向純潔的反面。這種情況下,要想恢復純潔,只有一種可能,那就是找到父親,并與其相認。在小說的最后一部分《雨來了》中,找到父親的皮普終于解開了心結,不再為戀父情結所左右,與曾經讓她心動的青年男子杰森再次走到了一起。

在《純潔》這部書里,純潔這一概念并不純粹只是身體意味上的,也與言語相關,謊言同樣是不干凈、不純潔的。皮普為了幫助安德烈亞斯,在湯姆那里做臥底時,“想要坦白”的念頭從來就沒有斷過。她憎惡謊言,卻又不得不陷入需要說謊的境地。這種意愿和現實之間的矛盾所帶來的痛苦,讓擁有敏感的身體知覺的她尤其難以承受。除了帶給當事人痛苦以外,謊言也在父母與兒女之間挖了一條深深的鴻溝。一直試圖在作品中描述父母與兒女之間關系的弗蘭岑,在《純潔》中指出,謊言是父母與兒女之間關系出現隔膜的一個重要原因。以安娜貝爾為例,她既是皮普的母親,同時也是大衛·萊爾德的女兒,作為女兒的安娜貝爾怨恨父親的謊言,作為母親的她卻以“我這么做是為了保護你”為理由向女兒撒著一個又一個謊言。因為謊言,安娜貝爾不信任父親;同樣也是因為謊言,皮普想要相信母親安娜貝爾,卻又不能,“‘因為我不相信人,皮普說,‘即使是我所信任的我媽媽,有些事她也不告訴我。”撒謊的父母親,不信任的兒女,命運的輪回在上演。想要擺脫謊言,找回純潔干凈,需要的是什么?弗蘭岑在小說中給出了確定的答案——信任與愛。就像文末,皮普站在門外緊緊地握住男友杰森的手,看著大雨澆到汽車頂棚上,堅信只要你相信,愛的聲音就可以淹沒其他聲音。

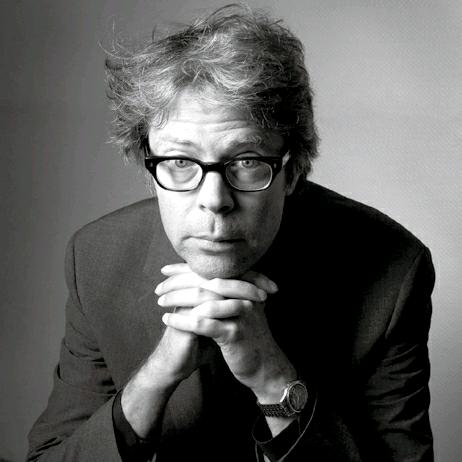

弗蘭岑在給菲利普·韋恩斯坦的一封電子郵件中將《純潔》稱為“我最長同時也無疑是最不喜劇的作品”。確實如此,作為弗蘭岑筆下前所未有的嚴肅作品,《純潔》一書在時間上,描寫了近一個世紀中幾個家庭、幾代人的生活歷程,在空間上描寫范圍橫跨歐洲、北美洲、南美洲。他通過一系列的偶然將人物的命運聯系在一起,也將毫不起眼的小人物的生活、命運與“二戰”、柏林墻的倒塌等眾多宏大事件相聯系,充分顯示了生命個體偶然性與歷史必然性的一種內在聯系。在一部作品中,時空跨度如此之大,聯結卻又絲絲入扣、合情合理,弗蘭岑以微小事件切入,推動宏觀事態發展的架構能力,由此可見一斑。弗蘭岑沒有以時間為順序敘述整個故事,而是將過去穿插于現在之間,以情節的進展為序,將過去、現在融匯,將幾個主要人物角色的現在、過去都作為當下去呈現。這一方面拉近了作品中人物角色與讀者之間的距離;另一方面,也為讀者理解角色性格的發展、演進提供了線索。例如,安德烈亞斯青年時期叛逆性格的形成,以及其對權威的質疑,與他幼時所經歷的母親對父親的不忠,以及親生父親找到他,向其透露部分事實不無關系。此外,這種將過去、現在都融入當下去展開的敘述方式,也有利于深化文章所要探討的主題。例如,正像前文中所指出的,安娜貝爾既是怨恨父親謊言的女兒,又是打著保護的幌子對女兒說謊的母親。父母與兒女之間的關系這個弗蘭岑一直關注的主題,在這種過去與當下相融、互鑒的展現方式中,更顯深刻。

正像是菲利普·韋恩斯坦在《喬納森·弗蘭岑:憤怒的喜劇》一書中所言,在《純潔》中,弗蘭岑以一種“緊張焦慮的、遞推式的敘述結構挑戰著讀者的期待”,同時,也挑戰著過去的自己。在《純潔》出版初期,弗蘭岑企圖在一本書中描繪整個世界的宏大嘗試,并不為媒體所看好。但同時位列2015年亞馬遜年度百本好書、2015年《紐約時報》年度百本好書兩個榜單的《純潔》,最終用實際成績說明了它延續了弗蘭岑在《糾正》《自由》兩本書中的創作水準。