來自地球的恩惠

撰文|若初

來自地球的恩惠

撰文|若初

地球上發生的轟轟烈烈的板塊運動激起的地震和火山噴發,給人類造成嚴重的災難,但也給人類帶來許多恩惠。板塊構造作用形成無窮的礦產,成為促進人類經濟發展的重要資源。例如,人們在20世紀60年代發現的東太平洋洋底多金屬錳結核,含有豐富的鐵、錳、鈷、鉛、銅、鎳等金屬元素;在大洋中脊頂部形成的富含多種金屬的沉積物,會隨著海底擴張不斷產生,不斷向兩側推移。在大陸架、大陸坡這些大陸邊緣區,不但接受了從大陸輸送過來的豐富有機質,而且其本身也有豐富的生物繁殖,大量的生物物質被泥沙掩埋,就可能在天長日久之后形成石油。例如,號稱“石油之海”的波斯灣油田就位于古地中海南緣的大陸邊緣淺海區。大陸邊緣淺海區將為人類提供千億噸石油。豐富的海底礦產是人類的幸福之源。

海底油氣

據專家統計,大陸架油氣儲量占世界油氣總儲量的25%~30%,在世界陸架區的含油盆地面積達1500萬平方千米。估計海底石油地質儲量為1450億噸,天然氣地質儲量為140萬億立方米。尤其是近30年來,全世界新增油氣田有65%以上是在近海陸架區。

我國是世界大陸架最寬闊的國家之一。目前已經在這些海域發現20多個含油氣盆地,其中主要有渤海、北黃海、南黃海北部、東海陸架、珠江口、北部灣、鶯歌海等盆地。估計我國近海的油、氣總資源量分別可達255億噸和14萬億立方米。

研究表明,大陸架以外的一些較深海域的海底也有蘊藏油氣的可能,已經有一些國家在300~500米和超過500米的陸坡深水區以及環境惡劣的北極區進行海洋石油勘探。

石油的生成,首先需要巨厚的富含有機物質的沉積地層,大陸邊緣是最有利的場所。這里是接受沉積最好的地方,地勢低,又淹沒于水下,陸上沉積物通過河流源源不斷地輸入海中,其中絕大部分陸源物質由于流速驟減,在重力作用下很快沉積下來。另一些微細物質及溶解元素,由于淡水與海水兩種物理化學性質差異較大的介質的接觸、混合,發生反應而沉降。這樣陸源物質的90%以上沉積于大陸邊緣海域。大陸邊緣地帶所擁有的沉積巖總體積達1.5億立方千米,是大洋盆地區沉積巖總體積的2.5倍。這充分說明大陸邊緣地帶是全球最宏大、最重要的沉積區,也是最宏大、最重要的生油的地區。

大陸邊緣這個沉積區不但能得到大量陸源有機物質,它本身也是生物大量繁殖的場所。大量生物被泥沙快速掩埋,經過漫長的地質年代,在一定的高溫、高壓條件下和地殼變動中,經歷復雜的有機地球化學作用,變成了石油。

在兩億多年前,地球只有一塊大陸,后來由于板塊運動,使這塊大陸逐漸分裂,形成了大西洋和印度洋。在這些大洋周圍形成了許多大陸邊緣海,堆積了大量有利于生成油氣的沉積物,為人類帶來了上千億噸石油。

世界海洋油氣資源分布

錳結核

錳結核發現于1872-1876年,英國人駕駛著“挑戰者”號考察船對大西洋、印度洋和太平洋進行環球考察,在1873年2月18日來到了加那利群島西南約300千米的海面上。當時晴空萬里,波光粼粼,人們從海底細粒泥沙樣本中發現一種以前從未見過的橢圓形圓球狀硬塊,當時有人還以為它是某種化石,以后經過化學分析才知道它主要由錳和鐵組成,同時含有許多其他的金屬元素。由于呈不規則結核狀,故稱錳結核,也稱錳礦球或者多金屬結核。

經過100多年的調查研究,科學家發現類似的結核在海底分布相當廣泛,除北冰洋少見外,幾乎遍布世界各大洋。更為寶貴的是,結核含有大量的金屬元素,其中最有工業價值的有銅、鈷、鎳、錳等。它們相當于陸地銅礦儲量的50倍,錳礦儲量的200倍,鎳礦儲量的600倍,鈷礦儲量的3000倍。更令人稱奇的是,大洋底的多金屬結核至今仍在繼續生長,雖然生長速度很緩慢,且各地差別很大,一般每100萬年生長2~30毫米,但全球大洋的增長量卻很可觀,僅太平洋的錳結核每年就可增長1000萬噸。

關于多金屬結核的成因,科學家進行了艱苦細致的探索,提出了許多假說和推論,比如自生化學沉積、膠體化學成因、生物成因、火山作用、綜合成因、海底熱液成因等。無論錳結核是怎么形成的,其物質成分的來源大體可以推定,無非是來自天上、地下和巖土。天上來的有大陸風塵和宇宙塵;地下來的有海底熱液和火山噴發;巖土指的是陸地、島嶼和海底的巖石、泥土等。大多數錳結核都是分布在5000~6000米的海底,密集的地方猶如鋪路的礫石。科學家認為,有關錳結核的未解之謎還不少,有待于人們去破解。

水下機器人抓取錳結核

錳結核

熱液硫化物礦床

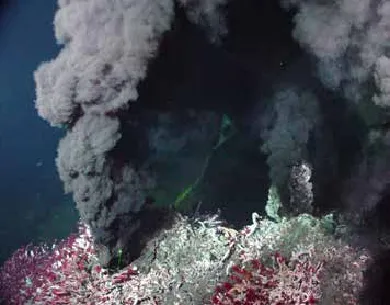

1979年的一天,在加利福尼亞灣外太平洋海隆北緯21°左右,美國科學家比肖夫博士等人乘“阿爾文”號潛水器向深海下潛,當下潛到2500米接近海底時,看到一幅十分奇異的景象:蒸汽騰騰、煙霧繚繞,好像“海底工廠”一樣,再一看,又發現其間生活著大量各類生物,又像生物樂園。繼續調查,海底冒出的煙顏色還不一樣,不僅有黑煙,還有白煙,還有清淡的“輕煙”,這就是海底熱液噴口,那些“煙囪”就是噴口沉淀形成的產物。

這些熱液的形成是十分有趣的。地球上有10多個“大洋板塊”,它們幾乎是持續不斷地發生著構造運動。海底擴張中脊是離散型板塊邊界,它們每年以數厘米的擴張速率連續形成新的洋殼。這片新洋殼成了深層熱液通道。海水通過收縮裂隙和構造誘發斷裂從海底向下和兩側滲透,形成局部循環對流系統。海水循環對流穿過海底時,與下部巖漿接觸并被巖漿加熱,在這個過程中形成酸性的、具有強溶蝕能力的高溫熱水,在對流循環的上涌過程中溶離出大量金屬元素,并以熱液或蒸汽的狀態噴溢于海水中,這就是“煙”的由來。噴溢口海水中含硫化物沉淀而變為“黑色煙霧”就是黑煙囪;熱液中含硅質的白色沉淀物為白煙囪。噴溢口的溫度很高,在300℃~350℃之間,但由于海水壓力過大不能沸騰。

當熱液從噴口噴涌而出后,由于物理化學條件的改變,在海底沉淀,尤其是在噴溢口周圍連續沉淀,不斷加高,形成一種煙囪狀熱液活動產物。這些煙囪高低粗細各不相等,一般高幾米至幾十米,有的僅能形成小丘,有的卻能有百米之高。

科學家對這些海底熱液活動的產物進行了大量的研究,發現它們含有十分珍貴的礦物元素。雖然由于熱液活動產物類型、取樣部位不同,其所含金屬礦物元素的種類含量各有差異,但其巨大的經濟價值是不言而喻的。尤其是其中的黑煙囪類多金屬塊狀硫化物,除了含有大量銅、鋅、錳、鐵、鈷、鎳外,還富含金、銀、鉑等貴重金屬。因此,有人稱黑煙囪為“海底金庫”。更為可喜的是,它們堆積成礦速率很快,形成時間短,硫化物每5天就可以堆積40厘米。在東太平洋厄瓜多爾附近的加拉帕戈斯斷裂帶中,硫化物礦床形成時間僅有100年,真可謂是海底的“礦床制造廠”。

更不可思議的是,海底熱液活動的黑煙囪及附近海域發現大量的生物,除了魚、蝦、蟹等動物,還有附著于海底巖石上的藤壺、蛤以及多種植物。在4000米深的深海,海水的壓力非常巨大,一個成人承受的壓力,相當于20個火車頭的重量,而且熱液噴口附近的溫度是高溫區,為什么在如此嚴酷的環境中居然生活著如此繁茂的生物?到現在為止仍然沒有一個確切的答案。

看來,奇特的海底熱液活動不僅為人類提供了大量珍貴的可供開發利用的礦產和生物資源,而且還有探索生命起源的科學研究價值。

熱液硫化物礦床

海底黑煙囪