茶樹根系形態對植株生長發育的影響研究

呂永康,徐月瑤(.云南農業大學 熱帶作物學院,云南 665000 ;.海南省白沙黎族自治縣農業局,海南 57800)

?

茶樹根系形態對植株生長發育的影響研究

呂永康1,徐月瑤2

(1.云南農業大學 熱帶作物學院,云南 665000 ;2.海南省白沙黎族自治縣農業局,海南 572800)

摘要:針對采集于海南省的37株茶樹植株標本,對其根系狀態與植株生長發育相關性進行了測試及分析。結果表明,人工栽培茶樹根系在土壤中的生長狀態可分為“垂直根系”、“傾斜根系”、“L型根系”三種類型,茶樹植株根系生長勢:以“L型根系”狀態的根系生長勢為1,則“傾斜根系”為1.34,“垂直型根系”為1.45;茶樹植株樹冠生長勢:以“L型根系”狀態樹冠生長勢為1,則“傾斜根系”狀態為1.43,“垂直型根系”狀態為1.81;茶樹植株莖桿粗(直徑cm):以“L型根系”狀態莖粗為1,則“傾斜根系”狀態為1.43,“垂直根系”狀態為1.85。首次揭示了茶苗種植時,根系植入土壤的狀態對茶樹植株后期生長發育的影響,提出了今后新建茶園或換植茶樹時的五點建議,為提高茶樹種植水平提供參考。

關鍵詞:茶樹栽培;根系形態;植株發育;相互關系

“根深葉茂,本固枝榮”充分說明植物根系生長與植株生長的相互關系,充分體現了根系旺盛生長對樹冠生長的重要性。茶樹是多年生作物,根系的生長狀態與植株生長及茶樹壽命不無關系,縱觀老茶區生長著的幾百年、上千年的人工栽培古茶樹,除茶樹生長的自然大環境和植株生長的小環境比較優越外,凡古茶樹都有旺盛生長的茶樹根系,而且根系在土壤中的分布狀態都有明顯的垂直向下的主根(1~3枝直根)。深入土壤深處的直根是決定其能夠生存數百年仍保持生長旺盛的決定因素。20世紀80年代以來,隨著茶葉市場的開放,我國建立了許多專業化生產茶場,發展了數百萬畝現代茶園,種植了大量的茶樹,至今30余年,部分茶園就進入了衰老期。目前已經有部分經濟條件好的茶場開始進行茶樹換植改造,預計今后每年將有數萬畝衰老茶園將面臨淘汰改造換植。

2006年前后,筆者在云南省普洱市茶區一處新修公路旁塌陷的茶地邊采集到7~8株茶樹活體標本,觀察這些茶樹標本莖桿有粗有細,最大的和最小的直徑竟然相差一倍以上。細看茶樹根系情況:莖桿粗大、長勢旺盛的茶樹都有垂直向下生長并且粗壯的根系,而莖桿纖細、長勢較弱的茶樹根系基本上是接近水平橫向生長,根系狀態呈現類似一邊順的“L型”。再觀察該茶園其他茶樹,也存在不同粗細、生長狀態不同的茶樹。茶樹根系在土壤中的生長狀態對植株生長發育的影響引起了筆者的注意。

2015年11月,海南農墾白沙茶業股份有限公司以換植茶樹的方式改造一片老茶園,筆者觀察已經挖掘出來的茶樹植株,其根系生長狀態與植株生長發育情況與云南的發現一致,遂采集了植株較完整的茶樹共37株,對茶樹根系生長發育狀態與植株生長發育狀態相關性進行了測試分析,據此提出了今后新建茶園或換植茶樹時的五點建議,為提高茶樹種植水平提供參考。

1 研究材料來源及研究方法

1.1 材料來源

材料來源于海南省白沙縣海南農墾白沙茶業股份有限公司四隊2號園地,茶樹品系:云南大葉、海南大葉、水仙。種植時間:1983—1984年,茶園面積:2.25 hm2。

1.2 研究方法

1.2.1 實地調查

該茶園因部分茶樹樹勢漸弱、鮮葉質量下降、經濟產量低而被改造,茶樹約在2個月前就已經被挖出,并重新開墾了臺地。挖出的茶樹已經半干,但葉片還在茶樹枝上,可以看出樹冠長勢,多數茶樹根系已遭損壞或根系與樹冠分裂。故研究材料是從中找出根系和樹冠都比較完整的植株(共獲得37個較完整植株)進行分析研究。

1.2.2 測試分析

(1)按照茶樹根系的生長狀態將茶樹植株分為三類:a.垂直根系(主要根系或主根接近垂直向下生長的茶樹植株)見圖1;b.傾斜根系(主要根系與主桿方向呈15~30度角傾斜生長的茶樹植株)見圖2;c.L型根系(主要根系接近水平生長的茶樹植株)見圖3。

圖1 垂直根系

圖2 傾斜根系

圖3 L形根系

(2)其次用鋼卷尺分別測量各類根系根莖處直徑(cm)。

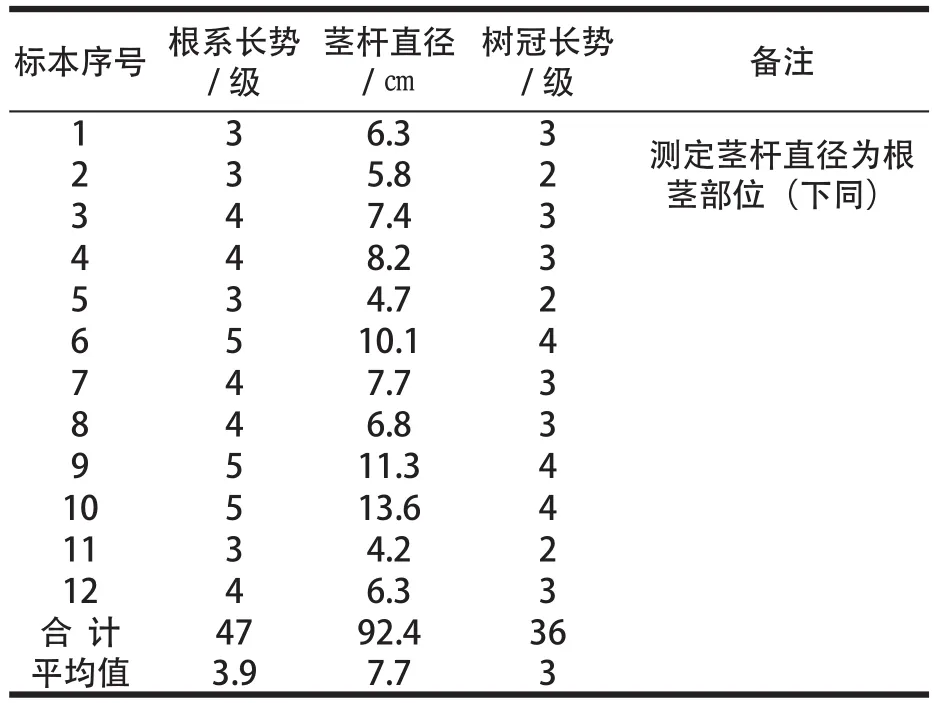

(3)目測評價茶樹根系生長勢、樹冠生長勢。根系生長勢分1~5級,1級最差,5級最好;樹冠生長勢分1~5級,1級最差,5級最好。茶樹根系生長狀態與茶樹植株生長發育狀況測試、評價結果見表1、表2、表3。

表1 呈“垂直根系”狀態的茶樹植株生長發育狀況表

表2 呈“傾斜根系”狀態的茶樹植株生長發育狀況表

表3 呈“L型根系”狀態的茶樹植株生長發育狀況表

2 結果分析

2.1 茶樹經濟生產年限

該茶園茶樹于1983—1984年種植,至今有31~32 a樹齡,經濟生產年限為28~29 a(以3 a后投產),茶園投產還不到30 a。進行換植改造,茶樹經濟生產周期縮短,增加了種植成本。該茶園屬于未老先衰型茶園,一般認為茶樹栽培經濟年限為40~60 a。

2.2 不同根系狀態對茶樹植株生長發育的影響

從表1至表3可看出,根系不同生長狀態對茶樹植株生長發育狀況影響很大,分析如下:

(1)根系不同生長狀態對茶樹植株自身根系生長勢的影響。目測結果顯示:呈L型根系生長勢平均為2.9級(生長勢中下、較弱);呈傾斜根系生長勢平均為3.9級(生長勢中上、是L型根系平均生長勢的1.34倍);呈垂直根系生長勢平均為4.2級(生長勢最強、是L型根系平均生長勢的1.45倍)。

(2)根系不同生長狀態對茶樹植株莖桿直徑的影響。測量結果顯示:呈L型根系的茶樹莖桿直徑平均值為5.4㎝;呈傾斜根系的茶樹莖桿直徑平均值為7.7㎝(是L型根系的1.43倍);呈垂直根系的茶樹莖桿直徑平均值為10.0㎝(是L型根系的1.85倍)。

(3)根系不同生長狀態對茶樹植株樹冠生長勢的影響。呈L型根系的茶樹植株樹冠生長勢平均值為2.1級(生長勢較弱);呈傾斜根系的茶樹植株樹冠生長勢平均值為3.0級(生長勢中等,是L型根系的1.43倍);呈垂直型根系的茶樹植株樹冠生長勢平均值為3.8級(生長勢中上,是L型根系的1.81倍)。

2.3 茶樹根系生長狀態的形成原因分析

茶苗栽培有多種方式,不論種植實生苗還是扦插苗,定植茶苗時,茶樹根系植入土壤的種植方式可歸納為“垂直根系”、“傾斜根系”和“L型根系”三種狀態類型。垂直根系種植時茶苗根系植入土壤方式為“個型種植”(實生苗)和“倒Y型種植(扦插苗);傾斜根系種植時是將茶苗根系靠種植溝一側似“<型”植入土壤;L型根系種植時是將茶苗根系按倒呈“L型”種植或“倒T型”種植。各個茶場種植茶樹只注重了茶苗的成活率,并不知茶樹后期的生長發育會是什么結果。通過本測試研究發現:后期成年茶樹根系生長狀態是前期人工栽培茶苗時形成的。幾種栽培方式形成的成年茶樹根系狀態從上述標本已經得到證實。

3 結 論

綜上所述,目前人工栽培茶樹存在三種根系狀態:垂直根系、傾斜根系和L型根系。茶樹植株根系生長勢:以“L型根系”狀態的根系生長勢為1,則“傾斜根系”為1.34,“垂直型根系”為1.45。茶樹植株樹冠生長勢:以“L型根系”狀態樹冠生長勢為1,則“傾斜根系”狀態為1.43,“垂直型根系”狀態為1.81。茶樹植株莖桿粗(直徑):以“L型根系”狀態莖粗為1,則“傾斜根系”狀態為1.43,“垂直根系”狀態為1.85。成年茶樹根系的生長狀態是由茶苗栽培時根系的入土種植方式決定的。以垂直植入狀態的植株根系發達、莖最粗,冠幅最大,樹冠長勢良好;根系傾斜植入狀態次之;而根系L型種植植入狀態的最差。 因此得出茶苗種植以根系垂直方式種植的茶樹更能獲得良好生長勢和延長經濟生產壽命的結論

4 建 議

根據上述研究結論,對新建茶園或換植茶園時提出應該注意把好下列“五個”環節的質量關:

(1)把好種茶園地土壤、環境選擇質量關

良好的土壤條件和生長環境可以為茶樹生長發育提供優良的生長條件,是茶樹茂盛生長的基礎,優良的土壤條件和生長環境是造就百年古茶樹的先決條件。

(2)把好茶樹優良品種選擇及培育良種苗木質量關

茶樹優良品種綜合表現良好,而且具有健壯的根系,是獲得高產優質高效的根本保障,發展新茶園或改造換植老茶園,要選擇適合當地的優良茶樹品種,并培育健壯苗木,這是發展茶產業的根本保障。

(3)把好茶園開墾質量關

開墾茶園是為茶樹根系生長發育創造更好條件的生產措施之一。種植茶樹一定要開挖種植溝,種植溝深度50㎝以上,保障茶樹根系向土壤深處生長,寬度在60~80㎝,單行種植窄一些,臺面寬度應在2 m左右,平地可直接開溝,坡地必須挖臺地。開墾時自下而上,表土回溝,茶行要求按照等高線水平設計,寬窄不一時,開墾岔溝調節。臺面要求“大彎隨彎、小彎取直”。挖好的種植溝,任其風吹日曬雨淋,待下一年雨季來臨前,自上而下整理臺面形成臺地,等待一個月土壤沉降后方可以種植茶苗。園地開墾是茶樹種植的基礎措施。

(4)把好茶苗移栽種植質量關

茶苗種植,如前面所述,茶苗根系必須堅持垂直植入土壤,或至少傾斜植入土壤,這樣最有利于茶苗成活及茶樹將來的生長發育。茶苗定植后澆足定根水是茶苗成活的重要環節。有一些茶區采用假植、黃紅泥漿根,也是提高茶苗成活率的措施。各種種植方式耗費的工時效率各地按當地實際條件進一步研究,以便制定合理的種植報酬。

(5)把好后期茶園管理關

進入茶樹成年期,要科學耕作、注重改良土壤、促進根系生長發育。在茶樹生長季節,實施淺耕,冬季離開茶樹莖桿30㎝外深耕改良土壤,盡量避免損傷茶樹根系。增施有機土雜肥,促進成年茶樹根系生長發育,保障樹冠生長茂盛,延長茶樹經濟生產周期。

參 考 文 獻

[1]駱躍平.茶樹栽培學[M]. 北京:中國農業出版社,2007.

[2]陶仕科,王興華.云南大葉茶建園及苗期管理技術[J].中國茶葉,2009(2):22-23.

[3]石偉昌.紅黃泥漿根的茶苗移植成活率高[J]. 中國茶葉,2015(1):26.

[4]熊飛.如何保證無性系茶苗的質量[J]. 中國茶葉,2014(12):23.

[5]項先志.提高無性系茶苗移栽成活率的技術措施[J].中國茶葉, 2014(4):32.

文章編號:1002-0659(2016)02-0018-04

中圖分類號:S571.1

文獻標識碼:A

收稿日期:2016-01-06

作者簡介:主要呂永康(1957-),男,副教授,主要從事茶葉生產加工技術專業教學、生產、科研工作。E-mail:1210242491@qq.com