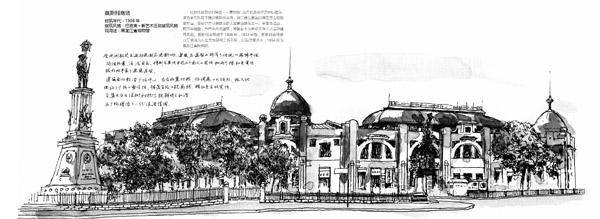

哈爾濱地域文化的藝術(shù)符號(hào)

曼陀羅

哈爾濱這座城市的出現(xiàn)和崛起,特別是上個(gè)世紀(jì)二三十年代作為現(xiàn)代國(guó)際大都市的確立,注定了和歐洲文化特別是俄羅斯文化的淵源。

生長(zhǎng)在哈爾濱的嘉駒先生自從拿起畫(huà)筆,就不知不覺(jué)地受到這種藝術(shù)氛圍的熏陶,速寫(xiě)與素描成為他最初學(xué)習(xí)的繪畫(huà)技法并快樂(lè)地遨游其中。那時(shí),嘉駒正是八九歲的年紀(jì),哈爾濱的老建筑比比皆是,各式各樣的樓房和庭院式小別墅以及栽種的樹(shù)木、花壇、草坪點(diǎn)綴其間,少年嘉駒從愛(ài)上美術(shù)那天起,就和這座城市的風(fēng)情結(jié)下了不解之緣。“文革”時(shí)期的“讀書(shū)無(wú)用”大行其道,于是,繪畫(huà)便成了嘉駒逃避災(zāi)難的“諾亞方舟”,常常獨(dú)自一人遠(yuǎn)離塵囂,去太陽(yáng)島,去公園。不論是在松花江的濤聲里,還是在大自然鳥(niǎo)蟲(chóng)的鳴啾中,用畫(huà)筆與那一幢幢掩映在長(zhǎng)堤里的俄羅斯房舍漫語(yǔ),在樹(shù)林中向花兒傾述……正是這些難忘時(shí)光,嘉駒先生打下了堅(jiān)實(shí)的繪畫(huà)底子。

人生的歷練和飽讀詩(shī)書(shū),使他能站在更高層次上展現(xiàn)所要傾述的東西,這不僅體現(xiàn)在畫(huà)面本身,而是通過(guò)畫(huà)面讓人們感受到畫(huà)面以外的歷史文脈。

這種理念讓嘉駒先生將哈爾濱老建筑放在一個(gè)中西文化合璧的文化大背景下進(jìn)行思考、審視,并將這種文化素養(yǎng)完美地結(jié)合其他藝術(shù)形式的借鑒,根據(jù)繪畫(huà)的內(nèi)容需要,恰到好處地糅合了一些水彩畫(huà)、水粉畫(huà)的技法,并借鑒其他美術(shù)種類的創(chuàng)作手段。比如說(shuō)油畫(huà)重體積、調(diào)子,水彩畫(huà)重滲透、天趣,水粉畫(huà)重厚堆、肌理,版畫(huà)重結(jié)構(gòu)、裝飾等。近代從歐洲傳過(guò)來(lái)的“現(xiàn)代美術(shù)”,就這樣被嘉駒先生熔于一爐,并在此基礎(chǔ)上吸收中國(guó)畫(huà)國(guó)畫(huà)重線條、意境的表現(xiàn)方式和神韻,從而彰顯出強(qiáng)烈的個(gè)人特質(zhì)——力求畫(huà)作中的形感、體感、質(zhì)感、色感、空間感等。既有歷史滄桑又有時(shí)代的亮色,在角度、線條、明暗、形體、結(jié)構(gòu)、特征、節(jié)奏、韻味等方面用自己的眼睛和畫(huà)筆對(duì)老建筑進(jìn)行詮釋。

嘉駒先生的《哈爾濱老建筑》既是建筑畫(huà),更是風(fēng)景畫(huà)、風(fēng)俗畫(huà)、歷史畫(huà),這種繪畫(huà)形式可以追溯到從古埃及、兩河流域到古希臘、古羅馬;從中世紀(jì)到文藝復(fù)興;從歐洲17世紀(jì)古典畫(huà)派到20世紀(jì)現(xiàn)代派。因此,對(duì)于這本“手繪”畫(huà)作,應(yīng)該從美術(shù)史的源流、發(fā)展融合以及文化和美學(xué)的諸多方面來(lái)欣賞它、評(píng)價(jià)它。

這本畫(huà)冊(cè)的繪畫(huà)語(yǔ)言融合在哈爾濱的濃郁風(fēng)情之中,就像濃縮的哈爾濱,鮮活而又傳神,濃郁而又熱烈,典雅而又奔放。從這個(gè)角度講,“嘉駒手繪”既是藝術(shù)作品,也是冰城夏都——哈爾濱旅游必覽圖書(shū)。這一切,都在說(shuō)明“嘉駒手繪”本身也濃縮了哈爾濱最本質(zhì)的文化符號(hào),通過(guò)藝術(shù)上的再現(xiàn)和升華,成功地定格在這座城市的人文歷史中。

我覺(jué)得,嘉駒先生對(duì)哈爾濱人文歷史的獨(dú)特情感和理解,寄托著他的精神撫慰和理想,仿佛一種無(wú)聲旋律在叩響著你的心扉,讓你在閱讀中感受一位赤子對(duì)家鄉(xiāng)的摯愛(ài)。