基于GMS的巴彥淖爾市臨河區地下水流場預報

李元杰 姜新慧 陳軍 楊志巖 王貴玲 丁慧君

摘要:在查明內蒙古巴彥淖爾市臨河區水文地質條件、地下水開發及引發的環境地質問題的基礎上,用均衡法及數值模擬法進行地下水資源量計算。根據當地水資源開發利用方案,利用模型進行研究區2013年-2033年地下水流場演化模擬,結果表明該方案下研究區地下水降落漏斗不再繼續擴大,地下水位有所回升,對該區水資源管理有指導意義。

關鍵詞:巴彥淖爾市臨河區;地下水資源;開發利用;地下水漏斗;水均衡法;數值模擬

中圖分類號:P641 文獻標志碼:A 文章編號:1672-1683(2016)04-0036-06

Abstract:After the identification of the hydrogeological conditions and the environmental geological problems caused by groundwater exploitation,the water-balance and numerical simulation methods were used to evaluate the amount of groundwater in Linhe district of Bayan Nur City,Inner Mongolia.A model was utilized to simulate the change of groundwater flow field in the study area from 2013 to 2033 according to the local water resources exploration.and utility scenario.and the results showed that the groundwater drawdown funnel will cease to expand and the groundwater level will rise.This provides a meaningful guidance for the water resources management in the study area.

Key words:Linhe district of Bayan Nur City;groundwater resources;development and utilization;groundwater funnel;water-balance method;numerical simulation

隨著經濟社會發展和全球環境變化,我國水短缺、水污染、水生態、水災害、水管理5個問題復雜交叉,已成為我國可持續發展的主要瓶頸[1-4]。正確處理有限的水資源與經濟發展、生態-環境保護之間的矛盾已成為重要和緊迫的國家戰略要求,其關鍵在于科學的水資源管理[5-7]。目前的管理模式多基于“三條紅線”、生態環境綜合治理、地表水與地下水聯合調度和流域水資源集成管理[8]。運用先進的地下水模擬軟件,建立地下水流數值模型,預測各種條件下地下水流場變化,已成為區域地下水管理的有效方法[9-12]。本文運用GMS軟件,對現狀條件下巴彥淖爾市臨河區地下水資源進行數值模擬,根據當地水資源開發利用方案,進行地下水流場預報,為該區水資源管理提供依據。

1 研究區概況

1.1 自然地理概況

內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區面積約1 400 km2,主體地貌為黃河沖湖積平原,地勢平坦開闊,地面高程在1 034~1 044 m,微向東北傾斜,地形自然坡度0.15‰~0.18‰。本區屬中溫帶干旱—半干旱大陸性氣候,多年平均降水量149.04 mm,多集中在7月-9月,多年平均蒸發量為2 183 mm,主要集中在4月-8月。黃河是唯一的長年地表水流,自西向東沿研究區南部邊緣流過。

1.2 水文地質條件

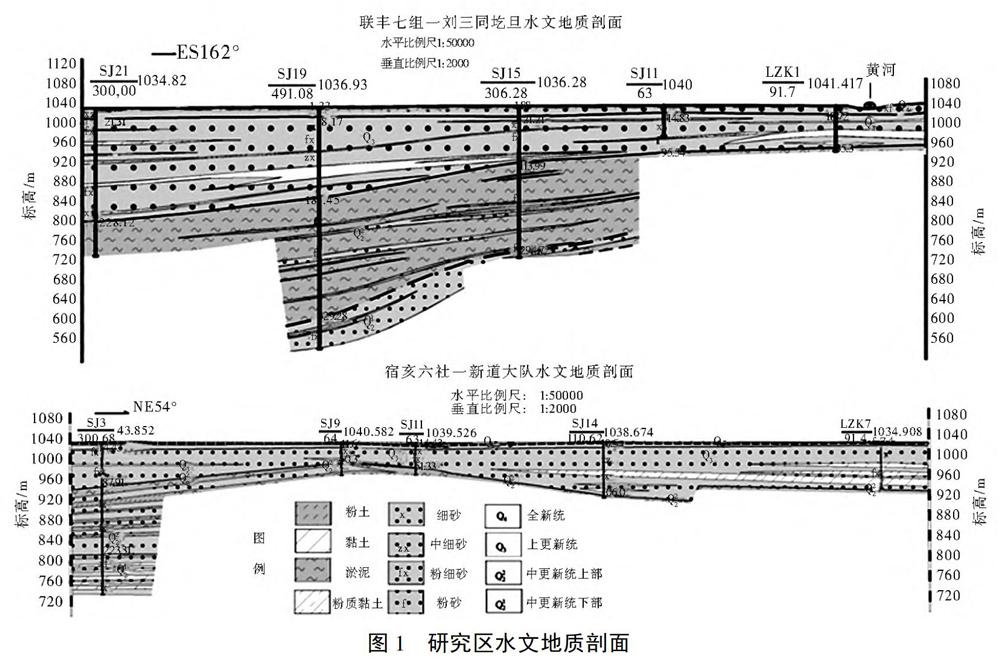

研究區位于河套斷陷盆地臨河凹陷區的南部邊緣,河套斷陷盆地沉積了厚度較大的第四系沉積物,主要有更新統沖、洪積物以及全新統湖積物、風積物。研究區屬于雙層結構含水層,上部為淺層潛水-微承壓含水層,上更新統至全新統,巖性以沖湖積礫砂、中粗砂、中細砂、細粉砂為主;下部為承壓含水層,中更新統下段,巖性為細砂、粉細砂。下部承壓水埋藏深,一般在300~500 m以下,且其水質差(礦化度大于3~5 g/L)、水量小,開采條件差[13-15],因此本次工作只研究上部潛水-微承壓水含水層(見圖1)。

1.3 地下水開采引發的環境地質問題

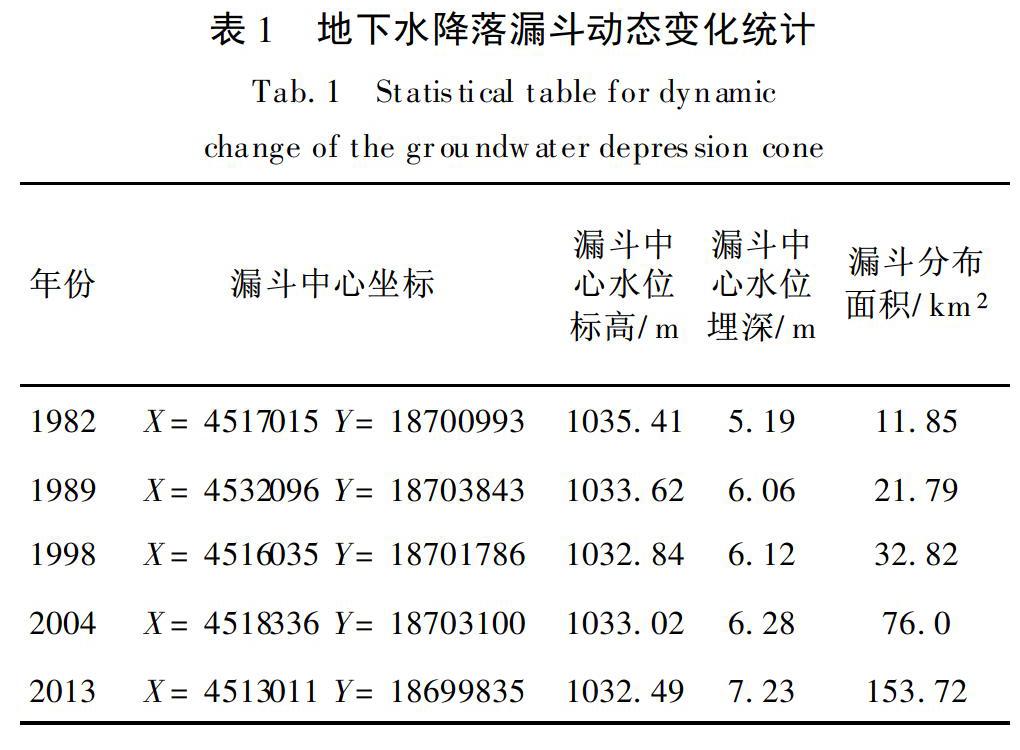

研究區位于河套平原黃灌區,農業灌溉以引黃水為主,部分農業用水、生活用水及工業生產用水主要依靠開采地下水。隨著城鎮化建設和工業的發展,對地下水的開采強度逐年加大,引發的環境地質問題主要是地下水降落漏斗的不斷擴大。根據收集的巴彥淖爾市臨河區1982年、1989年、1998年、2004年4個時期的等水位線、降深圖,以及2013年進行的該區地下水位統測資料,得出不同時期降落漏斗中心點坐標,漏斗中心水位標高、漏斗面積等參數(表1)地下水位降落漏斗發展變化圖及剖面圖(圖2)。

通過對臨河區城市發展進程的了解及對圖2的分析,城區降落漏斗的形成與發展大致經歷了以下三個時期。

第一時期:20世紀70年代末漏斗形成初期。即在城區第一個水源地勘查之前,地下水位受城區廣泛分布的手壓井和企業自備井開采影響,開采量約219.28萬m3/a。

第二時期:中心水位穩定,漏斗面積擴大期。隨著城市規模的不斷擴大,漏斗中心向東北方向(開發區)偏移,分布面積76.0 km2,水位降幅變化不明顯,主要受第一水源地及城區企業自備井開采影響,開采量為515.17萬m3/a。

第三時期:中心水位下降,漏斗面積擴大期。至2013年,漏斗面積達153.72 km2,中心水位標高1 032.49 m。地下水位受第一、第二水源地,城區、開發區企業自備井開采影響,開采量為2 023.35萬m3/a。

降落漏斗演化期的分界點是隨著經濟發展和城市集中水源地的建設而出現的,1982年-1998年漏斗中心大致處于相同區域,啤酒廠和一水廠(王明圪旦供水水源地)是該區地下水的主要開采點,城區居民院內有部分手壓井。2004年隨著巴彥淖爾市“十一五”工業項目規劃的實施,東部開發區一批企業配備自備井大量開采地下水,降落漏斗向東北方向偏移。2008年后隨著城市建設的不斷拓展,一水廠停采,沿永濟渠布設新的水源井,漏斗范圍擴大,中心轉移至城區西南部。

2 地下水數值模型的建立

2.1 均衡分析

在模型建立之前先用水均衡法進行研究區水資源量計算,以便檢驗模擬結果的準確性、客觀性。均衡方程見式(1),即任一均衡區任一時段的補給量和排泄量之差等于孔隙水體積的變化量。

均衡區面積約為1 400 km2,按照地下水系統將其劃分為永濟灌域和黃河漫灘兩部分。本次計算選取一個水文年(2012年5月-2013年5月)作為均衡期。依托在巴彥淖爾市杭錦后旗建立的包氣帶水鹽運移試驗場[16],通過長期試驗觀測,獲取降水入滲系數、蒸發系數及灌溉入滲系數;通過抽水試驗、土工試驗等,確定含水層的滲透系數及給水度。均衡區內地下水資源計算結果見表2。

研究區均衡期降水量為近20年最高值,為豐水年,地下水總補給量為31 041.29萬m3/a,其中引黃田間灌溉入滲量占總補給量的39%,為主要補給項,渠道入滲量、大氣降水入滲量分別占總補給量的29%、28%。排干排泄量、潛水蒸發和地下水開采是該均衡區的主要排泄項,排干排泄量潛水蒸發、地下水開采分別占總排泄量的41%、31%、24%。均衡期地下水處于正均衡狀態,均衡差為901.05萬 m3/a。

依據長觀井水位變幅數據和含水層厚度,采用泰森多邊形分區計算得出地下水儲存變化量為931.6萬m3/a,與均衡期補排差進行比較,相對誤差為3.35%,本次均衡計算的結果較為合理。

2.2 數值模擬

自20世紀70年代末,數值模擬逐漸成為地下水資源評價與管理的主要方法之一[17]。根據研究區的水文地質條件將南部的黃河概化為定水頭邊界,其余為流量邊界;潛水面為上邊界,下部的淤泥質粘土為隔水底部邊界,將地下水流系統概化為非均質、各向同性、空間三維、非穩定流系統,用如下微分方程的定解問題來描述:

本次模擬期為2012年5月1日至2013年4月30日,以2012年5月1日統測水位為模型的初始流場,每月為一個應力期,時間步長為1 d。各流量邊界的水力梯度,依據研究區地下水動態監測資料按時段賦值,大氣降水入滲補給、蒸發排泄源匯項依據臨河氣象站提供的資料,分區分時段賦值。

調用GMS地下水數值模擬計算模塊,不斷調整參數及源匯項,得到模擬期末的地下水流場,同時選取研究區內的觀測孔在模擬期的水位動態資料進行擬合,使模型計算值逼近觀測值,從而確定模型各分區的水文地質參數,最終得出研究區地下水系統水量均衡結果(見表3),流場模擬結果及監測孔擬合情況(見圖3)。

由此可見,研究區在模擬期內的水量補排基本平衡,計算流場基本上反映了地下水流動的趨勢和規律。各觀測孔在各個時段的計算水位與觀測水位擬合程度較好,擬合差小于0.5 m,說明含水層結構、邊界條件概化、水文地質參數及源匯項的選取是合理的,建立的數值模型較為真實地刻畫了研究區地下水系統的特征,仿真性強,可利用該模型進行地下水流場預報。

3 地下水流場預報

根據巴彥淖爾市臨河區的水資源開發利用方案,本次模擬預報時段分為2013年5月-2018年5月、2018年5月-2023年5月、2023年5月-2033年5月。以2013年5月流場作為初始流場,預報模型的結構參數、水文地質參數均采用識別后的參數,源匯項及參數的確定如下。

補給項中降水入滲、黃河側滲、地下水側向流入和井灌回歸量按照多年平均值給定。2012年5月自治區啟動四個千萬畝節水灌溉工程,逐步開展節水改造工作,預測2018年、2023年、2033年灌溉水有效利用系數將由41%分別提升至43.5%、46%、50%;渠系水有效利用率由48%提升至52%、56%、62%。預報期間引黃田間入滲量、渠道入滲量的確定以多年平均值為基礎值,按照相應的系數進行調整。

排泄項中潛水蒸發、湖泊、海子蒸發和側向排泄按多年平均值給定。預報期間,規劃運行黃河水廠引水工程滿足城區生活及企業用水需求,2013年5月起封閉企事業自備井,預測2018年自備井全部關停,2023年部分水源井可壓減現有開采量的一半,2033年原有的水源井全部關停,地下水僅選擇水質較好的地段進行開采。預報期間地下水開采量為多年平均開采量減去壓采量;排干年均泄水量=多年排干泄水量平均值×(補給項多年平均值-預報期內年均補給項值)÷補給項多年平均值。

依據以上源匯項資料以及參數序列,進行地下水流場模擬,模擬結果見表4、圖4。

由圖4可見2013年-2023年地下水水位呈緩慢回升趨勢,市中心的水位標高為1 033 m的等水位線所封閉的漏斗中心面積呈逐漸縮小的趨勢;2023年-2033年,降落漏斗面積呈繼續縮小的趨勢,地下水流場整體沒有發生大的變化。

由此可見,研究區水資源開發利用方案中的提高灌溉水利用系數和封停自備井等措施可以保證研究區地下水降落漏斗不再繼續擴大,地下水位略有回升,地下水流場不發生較大變化,模擬結果比較理想。采用該方案研究區地下水資源的供需矛盾將有所緩解,若要顯著改善當地水資源問題,保證地下水資源的可持續利用,還應積極調整區內產業結構及布局,提高廢、污水處理率及用水效率,引進先進的節水灌溉技術[18-20],加強地表水與地下水優化配置利用研究,積極摸索水資源高效管理的方式。

4 結論

(1)分別采用數值法和水均衡法對研究區地下水資源量進行計算,兩種方法較好地評價了研究區的地下水資源狀況,模擬期內該區淺層地下水總補給量為3.12億m3/a,總排泄量為3.02億m3/a,補排差為0.09億m3/a,總體處于正均衡狀態。

(2)通過對比模擬水位與觀測水位,二者擬合程度良好,說明含水層結構、邊界條件概化、水文地質參數及源匯項的選取是合理的,可利用該模型進行地下水流場預報。

(3)根據當地水資源開發利用方案,利用數值模型進行地下水流場預報,結果顯示,在提高灌溉水利用系數和封停自備井情況下,2018年-2033年該區地下水降落漏斗中心面積呈逐漸縮小的趨勢,地下水位略有回升,若要顯著改善當地水資源問題,還應積極探索水資源高效管理的方式。

參考文獻(References):

[1] 夏軍,翟金良,占車生.我國水資源研究與發展的若干思考[J].地球科學進展,2011,26(9):905-915.(XIA Jun,ZHAI Jin-liang,ZHAN Che-sheng.Some reflections on the research and development of water resources in China[J].Advances in Earth Science,2011,26(9):905-915.(in Chinese))

[2] 汪黨獻,王浩,馬靜.中國區域發展的水資源支撐能力[J].水利學報,2000,(11):21-27.(WANG Dang-xian,WANG Hao,MA Jing.Water resources supporting capacity for regional development in China[J].Journal of Hydraulic Engineering,2000,(11):21-27.(in Chinese))

[3] 李九一,李麗娟.中國水資源對區域社會經濟發展的支撐能力[J].地理學報,2012,67(3):410-419.(LI Jiu-yi,LI Li-juan.Water resources supporting capacity toregional socio-economic development of China[J].Acta Geographica Sinica,2012,67(3):410-419.(in Chinese))

[4] 姜蓓蕾,耿雷華,徐澎波,等.我國水資源管理實踐發展及管理模式演變趨勢淺析[J].中國農村水利水電,2011 (10):66-69.(JIANG Bei-lei,GENG Lei-hua,XU Peng-bo,et al.A Tentative analysis of water resources management practice and the development tendency of the water resources management mode[J].China Rural Water and Hydropower,2011 (10):66-69.(in Chinese))

[5] 趙海莉,張志強,趙銳鋒.黑河流域水資源管理制度歷史變遷及其啟示[J].干旱區地理,2014,37(1):45-55.(ZHAO Hai-li, ZHANG Zhi-jiang, ZHAO Rui-feng.Historical changes and the enlightenments of water resources management system of Heihe River Basin[J].Arid Land Geography,2014,37(1):45-55.(in Chinese))

[6] 薛冰,宋新山,嚴登華.基于系統動力學的天津市水資源模擬及預測[J].南水北調與水利科技,2011,9(6):43-47.(XUE Bing,SONG Xin-shan,YAN Deng-hua.Simulation and prediction of water resources carrying capacity based on a system dynamic model in Tianjin[J].South to North Water Transfers and Water Science & Technology,2011,9(6):43-47.(in Chinese))

[7] 張鴻義.中國干旱區地下水資源及開發潛力分析[J].干旱區研究,2009,26( 2):149-161.(Groundwater resources and their exploitation potential in arid area in China[J].Arid Zone Research,2009,26( 2):149-161.(in Chinese))

[8] 孫棟元,金彥兆,李元紅,等.干旱內陸河水資源管理模式研究[J].中國農村水利水電,2015 (1):80-84,89.(SUN Dong-yuan, JIN Yan-zhao, LI Yuan-hong,et al.Patterns of water resources management in Arid Inland River Basins[J].China Rural Water and Hydropower,2015 (1):80-84,89.(in Chinese))

[9] 孫從軍,韓振波,趙振,等.地下水數值模擬的研究與應用進展[J].環境工程,2013,31( 5):9-13,17.(SUN Cong-jun,HAN Zhen-bo,ZHAO Zhen,et al.Advances in research and application of groundwater numerical simulation[J].Environmental Engineering,2013,31( 5):9-13,17.(in Chinese))

[10] 紀媛媛,周金龍,楊廣焱.GMS在我國地下水資源評價與管理中的應用[J].地下水,2013,35(2):76-79.(JI Yuan-yuan,ZHOU Jin-long,YANG Guang-yan.GMS application for groundwater resources evaluation and management in China[J].Ground Water,2013,35(2):76-79.(in Chinese))

[11] 剛什婷,鄧英爾.基于GMS在地下水資源評價與管理中的應用綜述[J].地下水,2015,37(2):33-36.(GANG Shen-ting,DENG Ying-er.Comprehensive summary of GMS application for groundwater resources evaluation and management[J].Ground Water,2015,37(2):33-36.(in Chinese))

[12] 張奇.數值模型在地下水管理中的應用[J].水文地質工程地質,2003,(6):72-79,88.(ZHANG Qi.Application of numerical models in groundwater management[J].Hydrogeology & Engineering Geology,2003,(6):72-79,88.(in Chinese))

[13] 李元杰,楊志巖,丁慧君,等.內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區地下水資源綜合評價(1:5萬)[R].內蒙古自治區地質環境監測院,2014.(LI Yuan-jie,YANG Zhi-yan,DING Hui-jun,et al.Comprehensive evaluation of groundwater resources at Linhe District in Bayan Nur City,Inner Mongolia (1:50000)[R].Inner Mongolia Institute of Geological Environmental Monitoring,2014.(in Chinese))

[14] 內蒙古自治區水事監理服務中心.《內蒙古巴彥淖爾市臨河區水資源調查與評價報告》[R].2007.

(Management and Service Center of Water Resources in Inner Mongolia.Survey and evaluation report of groundwater resources at Linhe District in Bayan Nur City,Inner Mongolia[R].2007.(in Chinese))

[15] 中國地質科學院水文地質環境地質研究所,內蒙古地質環境監測院.河套盆地地下水資源及其環境問題調查評價成果報告(1:25萬)[R].2013.(The Institute of Hydrogeology and Environment Geology,Inner Mongolia Institute of Geological Environmental Monitoring.Investigation and evaluation results report of groundwater resources and environment in Hetao Basin(1:250000)[R].2013.(in Chinese))

[16] 內蒙古地質局第一區調隊.內蒙古自治區杭錦后旗工業園區供水水源地水文地質詳查報告(1:5萬)[R].2008.(Inner Mongolia First Regional Survey team.Hydrogeological investigation report at Industrial Park of Hangjinhou Banner in Inner Mongolia (1:50000)[R].2008.(in Chinese))

[17] 王金生,王長申,滕彥國.地下水可持續開采量評價方法綜述[J].水利學報,2006,37(5):525-533.(WANG Jin-sheng,WANG Chang-shen,TENG Yan-guo.Review on assessment methods of groundwater sustainable yield[J].Journal of Hydraulic Engineering,2006,37(5):525-533.(in Chinese))

[18] 曾浩,張中旺,孫小舟,等.湖北漢江流域水資源承載力研究[J].南水北調與水利科技,2013,11(4):22-25,30.(ZHENG Hao,ZHANG Zhong-wang,SUN Xiao-zhou.et al.Study of water resources carrying capacity in the Hanjiang River Basin of Hubei[J].South to North Water Transfers and Water Science & Technology,2013,11( 4):22-25,30.( in Chinese) )

[19] 秦大庸,羅翔宇,陳曉軍,等.西北干旱區水資源開發利用潛力分析[J].自然資源學報,2004,19(2):143-150.(QIN Da-yong,LUO Xiang-yu,CHEN Xiao-jun.et al.Analysis of Potentials of water resources development and utilization in arid zone of Northwest China[J].Journal of Natural Resources,2004,19(2):143-150.(in Chinese))

[20] 彭芳,張新林.河套灌區節水灌溉潛力與水資源可持續利用對策[J].中國農村水利水電,2005(4):5-7.(PENG Fang,ZHANG Xin-lin.Potentiality of water-saving irrigation and countermeasures of sustainable utilization of water resources in Hetao irrigation region[J].China Rural Water and Hydropower,2005(4):5-7.(in Chinese))