交通大學研究所與中國近代高等工程教育

徐兵,劉岸冰

(1上海交通大學檔案館,上海 200030;2上海交通大學校史博物館 上海 200030)

?

交通大學研究所與中國近代高等工程教育

徐兵1,劉岸冰2

(1上海交通大學檔案館,上海 200030;2上海交通大學校史博物館 上海 200030)

在近代中國,最早將發展應用科學、促進國民經濟發展、服務社會確立為學校的社會職能并在教學、科研、生產三者的結合上取得卓越成效的高校當屬交通大學。其重點在于最早創辦了以應用研究為主、組織制度完善的研究所,且采取了以研究所為樞紐,各研究組與各學系相結合的制度。在此種制度下,科研成為連接學校人才培養與經濟建設的中介;科研成果既向教學過程轉移,又向經濟生產轉移;形成了學校服務社會、社會扶持學校的良性循環機制。這種機制對交大研究所以及學校自身的發展都起到了十分重要的作用,其教育價值和現實意義可見一斑。

交通大學研究所中國近代高等工程教育

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2016.06.028

一、交通大學建立研究所的背景

葉恭綽①在1921年組建交通大學時就曾提出建立研究機構的設想。他在辦學實踐過程中逐漸體會到“我國實業之不發達,由于處境使然者半,由于自身缺乏能力者亦半。而實業學校不能盡學術上之貢獻,為充分之援助,亦不無多少之關系”,“歐美各國實業之振興,多有國立及私立之研究局、試驗所及各學會之協助,故能新理層出,利用日宏,其重視研究之精神,幾引為工業學府之天職。環顧我國,膛乎其后,則比較完善之大學,詎能放棄責任,自封固步”[1]。所以在交通大學組建之初,他就有創設研究院的設想。他通過研究中國古今教育制度,倡導學校必須注重科研與學術,指出:“方今科學昌明,無處不有學問,小如砌墻運鐵,大如行車造路,莫不含有至理,蓄有精義。非如往者,但記成功,不拘效率者。”[2]在葉恭綽教研結合思想的影響下,交大學術活動開始興起,學校科研為社會服務的功能加強。20世紀20年代上半期,在教研結合的辦學思想指導下,本校的科學研究活動初步興起,師生同時開展學術研究,有的進行實驗測試,借以輔助實業;有的編寫各類專著;有的撰文推廣科學技術;學術交流及學術演講活動也開展得有聲有色,為我國高等學校進行科研工作開創了一個先例。但由于政局動蕩和學校幾經改組,致使本校的科學研究步履維艱,發展緩慢。但這些畢竟奠定了科學研究的第一步,為交通大學研究所的設立提供了前提條件。

二、從工業研究所到電信研究所

(一)20世紀二三十年代的研究所概況

1926年,為慶祝交通大學成立30周年,學校舉行了規模盛大的工業展覽會。同年7月,在凌鴻勛校長的籌劃下,學校成立了國內最早的大學研究所——南洋大學工業研究所。1926年7月4日,《申報》載《南洋大學將創辦工業研究所》說:“上海南洋大學辦理工業教育20余年,設備之精、成材之眾,在國內工程學校中首推巨擘。年來受社會委托研究工程問題、試驗工業材料頗見成績。層提出意見書于中華教育文化基金董事會,擬利用校中原有基礎加以擴充,設立工業研究所,以期于工業學術及工程事業有所貢獻。”[3]后經基金會議定撥予補貼5萬元,“該校以工業研究范圍甚廣,需款至巨,現只可就經濟能力所及先為小試,需圖擴充……該所三年內所擬研究事項暫定如下:機械及材料試驗部:(甲)工程材料之試驗,(乙)通用機械之檢定,(丙)試驗標準值審定;物理及電學試驗部:(甲)量器正確之校驗(如權度、寒暑表等),(乙)通用機械之檢定,(丙)試驗標準值審定;物理及電學試驗部:(甲)量器正確之校驗(如權度、寒暑表等),(乙)國產電料之研究,(丙)國產改良之研究”[4]。上半年學校已提出設立“工業研究所”項目計劃,該所“備師生專攻精研、期于學術上有實際之貢獻”。工業研究所所長由凌鴻勛兼任,副所長由周仁兼任。當時工業研究所從事研究物理、化學、機械、材料和電機等,側重于鐵路材料與其有關之工程物理問題。但是由于政治動亂,大學改組,致使經費困難,研究工作進展緩慢。1929年交通大學改隸屬鐵道部后,校方鑒于“科學之事日新月異而歲不同,稍自封其權步,便為落伍。”于是加速發展科學研究,遂將原有的工業研究所擴充為交通大學研究所,黎照寰親自擔任所長,分工業研究組和經濟研究兩大部。工業研究部下設材料、設計、機械、電氣、物理、化學六組;經濟研究部下設社會經濟、實業經濟、交通、管理、會計、統計六組。研究所的主要目的“在遵照孫(中山)總理發展中國經濟能力之遺教及計劃,以促進民生國計而啟發實業財源,故極愿負責:以指導并辦理技術上之研究;以廣播有益之新知識以期早獲工業及經濟革命之良果”。務必“有所助于本大學各教員,使得自為高深的研究工作”,與國內外各機關或個人協力合作,以解決所遇工業或經濟疑難。對于吾國有志青年,鼓勵并浚發其研究學術之精神,以期達其創作之志愿②。

這一時期,交大研究所著重于研究鐵路本身之建設、管理、職能和國民經濟發展中急需解決的實際問題。如工業研究部主要從事于水泥、鋼骨混凝土、燃料等的研究;經濟研究部主要研究中國的經濟改造、農村經濟、糧食產銷等問題。從1926年到1936年這十年間,研究所共完成54個研究項目,撰寫著作12部。研究所的主要著作有徐名材的《油漆試驗報告》(第一、二、三號)、班樂夫的《地下水問題之研究》、許國保的《X射線材料檢驗法》、柏理的《解決中國運輸問題之途徑》、曹麗順的《美國鐵道會計實務》(第一篇)、沈奏廷的《鐵道問題討論集》、馬寅初的《中國經濟改造》等。此外,還完成了社會各界委托試驗的鋼鐵、水泥、磚瓦、木材、合金等各種材料約1500件。其中由中央政府及省、市各機關鐵路局委托的約占40%,工商業委托的約占50%,教育、學術及其他各界委托的約占10%[5]。

工業部成果的代表作是由徐名材主持的化學組的《油漆實驗報告》。化學組將油漆問題作為研究重點,于1931年建成油漆實驗室4間,到1936年完成了蓖麻子油制成干性油之研究、群青之試制、烏桕子油之研究等近20個項目。這些項目不僅解決了油漆工業中的重大技術難題,還對一些國產油漆原料進行深度技術開發,填補了國內空白,有些項目在技術方法上甚至還有創新。經濟部首推馬寅初經濟學名著《中國經濟改造》最具代表性。該書作為交通大學叢書之一,1935年由商務印書館出版。

這一階段,交大在科技研究方面成績斐然。交通大學研究所在抗戰前事實上已成為全國鐵路系統和華東地區應用科學和工程技術研究、開發和服務中心之一。

(二)20世紀四十年代初電信研究所概況

抗戰時期,交通大學遷往重慶九龍坡之后,到1942年,學校共設電機、機械、航空、土木和管理5個學系。其中電機系有電力、電訊兩學門,是全校規模最大的一個系。但是電機系與其他系都屬于交大本科教育,還沒有研究生教育。抗戰時期的軍事通信及后方的經濟建設都迫切需要大批懂得高新通信技術并有獨立研究開發能力的高級電信人才。本科教育難勝此任,研究生教育勢在必行。而且,重慶交大的正、副教授大都是剛從美國各國留學回來的年輕學者,其中有些人就是專攻電機工程甚至電信技術的,他們帶回了當時世界電訊科技發展的新技術、新知識,交大如果招收研究生,他們都是研究生導師的合適人選。1943年初,交通大學將籌設電訊研究所列入計劃。1943年7月,教育部指令準予備案。本校遂與交通部電信總局、中央廣播事業管理處、中央電工器材廠、中央無線電器材廠等表達了合作培養電信專業研究生的意向,并獲得他們經費的支持,創辦了電信研究所,并于同年秋季正式招收大學電機及物理系畢業生,攻讀碩士學位研究生。第一期招收4名,1944年和1945年各招收10名。在渝期間,電信研究所共培養了碩士研究生24名。

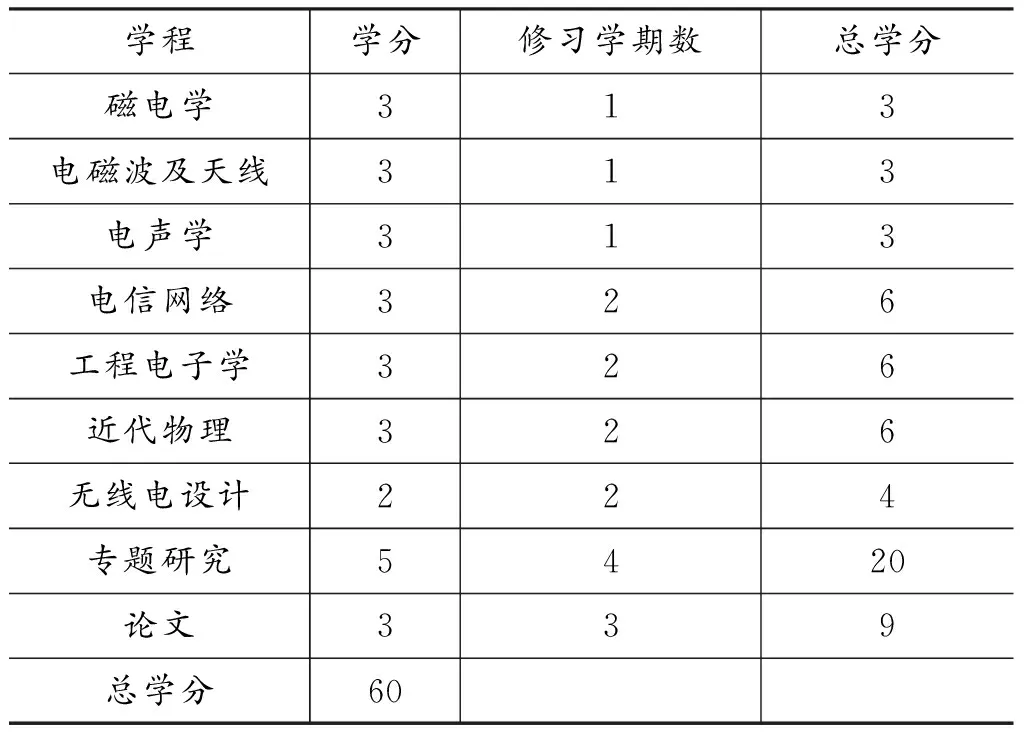

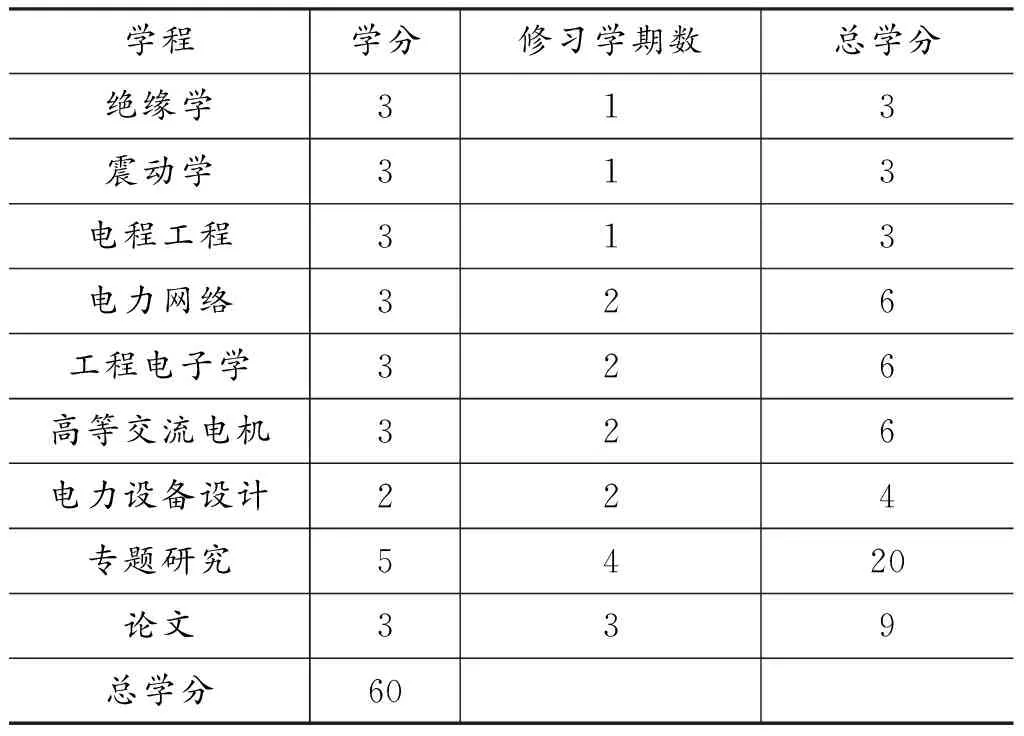

電信研究所由張鐘俊教授主持。舉辦電信研究所的目的,“在給大學電機系畢業生以二年級電信工程學理上之訓練,俾得有獨立研究之能力”。所開的課程和任課多為電機系原有的教授兼任。所用的教材都多為外國原版,且多為美國哈佛大學、麻省理工學院的。學程分二年四學期修畢。

表1 電信學部課程表

表2 電力學部課程表

資料來源:張鐘俊:《工科研究所電信學部成立報告》(1943年),上海交通大學檔案館藏檔案:LS8-2770。

從表1和表2可以看出,電信、電力兩學部的課程,除專題研究及論文外,其余均為講授課程,合計31學分,占學分總數之半。“講授學程之目的,在使研究生有充分之學術之基礎,俾能正確應用,以解決實際電工問題。各學程由校方聘請專任及兼任教授擔任,為了與合作機關保持密切聯系起見,專題研究及論文(共計29學分)之范圍以與合作機關有直接關系者為限。研究部得接受合作機關委托之專題分配研究工作,并聘請專家擔任各別研究生之學業導師,研究所得結果除專利法所規定者外,合作機關得有限盡量利用之”③。一定程度上體現了學校對科研工作的重視。

復員上海后,研究所擴充了實驗設備和師資,有朱物華、沈尚賢教授等十余人擔任指導教師。電信研究所設置課程,系參照美國哈佛大學及麻省理工大學研究院的電信課程,同時根據本校師資和設備情況而訂立。實驗設備方面,除了利用電機系及物理系的各種試驗設備外,復員后建設了超短波實驗室和電子工程實驗室,由朱物華、沈尚賢兩教授分別主持。此外,還有與中國電機工程學會上海分會聯合舉辦的圖書館,備有反映當時電信技術最新成就的書刊二百余種。

1944-1949年,電信所共招考錄取碩士研究生36人。其間,交大研究所完成兩年學業而畢業的研究生共有29人(其他7人中途退學、出國留學就業),29人中獲得碩士學位者至少有19人。最后兩屆畢業生即1950年和1951年的畢業生因新中國廢止實行國民政府制定的學位授予法,而新的學位法尚未頒行,故而未獲學位[6]。電信研究所的經費和一切設備均向各方捐借。按教育部規定,電信研究所的研究生待遇,相當于大學助教。以1948年為例,當時研究生共12名,除其中2人分別兼任交大講師和助教外,其余10名均獲電信總局的獎學金(相當于大學助教薪金)。據截至1948年為止,教育部授予工程碩士學位者,全國不過30名,交大以電信一項,培養了碩士學位獲得者達16名,占半數以上。可以說,交大電信所培養工學碩士在數量和效率方面堪稱全國第一,而且其質量亦屬上乘,“故交通部電信總局或其他機關,對于該所畢業生均樂于任用,其敘級與國外研究院畢業生者相同”④。電信所培養的研究生在新中國成立后大多成為電信部門、計算機、自動化和系統工程等新興技術部門及高教界知名的專家、學者。如中國科學院院士、中國計算機科學技術奠基人之一的夏培肅等。

三、交通大學研究所與中國近代高等工程教育

交大電信所研究生培養方案及其實施過程,具有值得當代借鑒的一些特點。

(一)健全的組織管理制度對中國高等學校科研制度的影響

交通大學研究所在中國近代史科技史乃至高等教育史上有著獨特的地位,不僅是因為它創辦最早,還因為他的組織管理制度健全而完善,對中國大學和科學研究的制度具有示范和促進作用。

交大研究所為保證科學研究工作的正常有效運行,制定了一套健全的規章制度:如《國立交通大學研究所暫行組織規程》[7]、《交通大學研究所各組章程》等。兩份章程對交通大學的科學研究都提出了規范化管理要求。其中前者是該所成立之后最為詳細、規范的一個章程。它是在總結研究所成立后近四年工作經驗的基礎上,并吸收了各方專家意見而制定出來的指導研究所全方位工作的一個文件。《規程》分定名、宗旨、組織、職員及職務、經費及設備、附則,共6章20條。關于研究所的領導管理模式、人員編制及分工方面的主要規定有:研究所設所長一人,綜理所務并規劃指導研究事宜,可由校長兼任;設秘書1人,會計1人,編輯若干人,事務員及書記若干人,由所長薦請校長分別聘任;設專任研究員(常年住所)、兼任研究員(于特定時間內到所工作)及特約研究員(遇有特殊調查或研究事項時到所或在外工作)若干人,由校長、所長聘任之;設所務會議,由所長、秘書、各組主任及專任研究員組成。其職權是:審查本所預算及決算,議決研究計劃及本所與部轄機關及其他學術機關的聯絡事項,審查本所各組研究成績,討論各組提議事項,所務會議以所長為主席。由此可見,所務會議是一個融學術審議與行政決策為一體的組織,對全所工作具有至關重要的作用。全所重要事項的審議與決策并不完全取決于所、組負責人,各組專家即專任研究員也在其中發揮重要作用。在我國大學的科研發端階段,這種先進、民主的管理制度尤顯珍貴。

根據《交通大學研究所各組章程》規定:研究所實行所、組兩級建制。各組的領導管理模式與所的模式相似,即:每組設主任一人,主持本組研究事宜;設組務會議,作為組內審議與決策機構,決議本組重要事項。各組依據研究所規程均訂有本組章程或工作大綱及辦事細則。這些章程或大綱在實際工作中確實起到了規范和指南作用。如成立較晚的材料組的第一次組務會議于1930年11月7日召開:“通過本組之工作大綱及辦事細則”。至1936年,材料組“六年之中,曾開組務會議凡18次,所有通過議案,均系依據該大綱細則,并斟酌各種研究題目對于國家社會需要緩急,而分配各研究人員之工作”[8]。

為了保障研究所的工作順利進行,研究所還制定了一系列的規則和條例,如《研究所辦事規則》、《研究所所員服務條例》、《研究所代辦各路局委托事項簡章》、《研究所代辦外界委托事項簡章》等。由此形成了一整套相當完備細致的規章制度,尤其是以下兩點:一是對于科研過程的管理,要求各位研究員對所承擔的工作都擬定詳細計劃及程序,各研究員每月月初都“將上月工作報告遵章送核”,并在每項工作結束時“編制詳細報告提請所務會議審查”。其目的是為了保證各項研究高效有序地進行,并且按照計劃落實預定目標,并對研究成果做定期的和最終的檢查和評價。二是對研究成果的保密與交流的規定。要求“各員對于研究試驗及調查所得結果不得自行發表或泄露”。由于研究所的科研重點是應用研究與發展研究,期科研成果大多表現為新技術、新工藝、新材料以及新設備,因而具有很大的經濟效益,且對鐵道系統以外的單位委托的研究項目均“核實酌收工料費”,某些特殊的研究調查及試驗還訂有合同。因此,制定適當的保密措施,對于維護委托單位及研究所自身的權益都是必要的。另外,研究所也高度重視科研成果的交流與傳播。這也是交大研究所的目標之一,即“廣播有益新知識以期早獲工業及經濟革命之良果”,對于所的研究成果注意通過恰當的途徑與方式“隨時發表”。為此,研究所還做出多項規定“各路局托辦事項之結果得由本所酌量公布之”;“本所各組之研究報告經所務會議審查澄清所長核閱后由編輯員印行”;“本所各項出版品由編輯員編竣后澄清所長審定出版之”;“本所得向國內外學術機關征集出版品或交換之”等等[9]。研究所在其存在期間印行出版了大量的試驗與研究報告及研究叢刊,許多研究成果正是借助于這些出版物得以在社會上廣泛傳播,且有不少成果被應用在鐵道建設和工業生產中。

由此可見,研究所采用的是比較嚴密的管理方式。這種以健全的規章管理制度作為提高機構工作效率關鍵因素的管理方式,在協調組織活動、實現組織目標方面具有很大的積極作用。因為其科研計劃比較明確,研究時間也有較明確的限定,且多有具體的科研合同,這些就決定了它在管理上具有組織嚴密、規章健全、強調集體合作、定期檢查科研進度、有計劃有組織地評價科研成果等特點。交大研究所在組織管理上具有學術民主的特點,無論是所務會議還是組務會議,都通過討論和民主協商的方式決定重要事項,這就能有效地調動科研人員的積極性并激發其創造性,從而克服了一系列不利于科研人員發揮創造力的消極因素。而事實上,研究所完成的一系列富有創造性的研究成果就是最好的說明。

1931年編輯印行的《國立交通大學研究所一覽》在當時傳播很廣,載于其中的交大研究所組織規程、各組章程及研究工作概括等文獻,對后來創辦的研究機構的組織管理制度的建設產生了不同程度的影響,在近現代中國大學科研體制化的發展進程中起到了率先垂范的作用[10]。

(二)科研與教學相結合,使得高等學校教師學術水平和學生的創造能力大有提高

交大研究所對科研與教學相結合的重視在其工作方針中有突出表現。該所曾將其工作方針總結為三個方面:“一是有所助于本大學各教員,使得自為高深的研究工作。二是與國內外各機關或個人協力合作,以解決所遇之工業或經濟疑難。三是對于吾國有志青年,鼓勵并浚發其研究學術之精神,以期達其創作之志愿”[11]。從第一、第三點可以看出交大研究所對教學與科研的自覺結合與追求,教師的工作主要是教學與科研相結合,大學教師從事科研工作,不但可以提高其學術水平,改善其知識機構,同時,也使得最新的科技知識通過教師的教學傳遞給學生,從而提高學生的創造能力。時任交通大學校長兼研究所所長的黎照寰對此曾解釋說:“學術之必待研究然后能日進,教師之必資研究然后能教學相長”[12]。黎照寰的這一觀點正是交大研究所追求科研與教學相結合的重要思想基礎。如果說教師從事科研是實現科研與教學相結合的重要途徑,那么培養大學生“研究學術之精神”及創造能力則是實行這種結合的根本目標。由此不難看出,上述三點內容真切表達了交大研究所科研與教學相結合的愿望。而事實上,研究所為了使教師的教學與科研互相促進,相得益彰,學校還在20世紀20年代末采取了一系列使教學和科研工作平衡并協調發展的措施。如1929年2月,學校制訂了鼓勵教師研究及著述的六條辦法,其中規定:凡由教師申請,經學校審查合格的研究課題,學校給予“充分之合作”。主要辦法是允許自由入藏書室閱覽,提供實驗場地、材料儀器和研究助手,補助相當的經費,必要時“得減少授課鐘點,仍支原薪”等[13]。1930年,黎照寰就任校長(兼所長)后主張增加學校經費多聘教師,以使在不減少所設課程及授課時數的前提下減少各位教師的“授課鐘點”,“俾研究時間得以增加”[14]。正是在這些規章制度的保障之下,20世紀20年代末到1937年抗戰爆發,交通大學教學與科研蓬勃發展,被后人稱為新中國成立前交大歷史上的“黃金時代”。

研究所學生的創造能力的逐漸形成主要表現在:一是明確的培養目標和靈活的培養方式。交大研究所自開始創辦以來,就明確了培養目標和培養方式。1943年電信研究所籌備報告提出的培養目標是:“為配合時代需要,養成有獨立研究性之電工專才。”1948年9月介紹研究所復員后工作狀況的一篇報告中對培養目標的陳述是:“給大學電機系畢業生以二年電信工程學理上之訓練,俾得有獨立研究之能力。”可以看出,這兩種表述意思基本相同,培養目標基本一樣,即培養有獨立研究能力的電信工程專門人才。在課程學習當中,研究生在前三個學期每周上課約為10小時多,平均每天上課時間不到2小時。這比當今碩士生的上課學時要少得多。此外,研究所還根據研究生來源于不同的大學或系科,本科階段多學的課程不同,在數學必修課這一欄中列舉了幾門不同的分課程供學生選擇。此外,電信研究所的課程表中還開設了“專題討論”這一課程,它貫穿于研究生2年學制四個學期的過程,每學期5學分,共20學分。可見,研究所對這一課程的重視。之所以采用這一教學方法,這與電信所的教授大多數都有在歐美國家接受研究生教育的經歷,受過這一教學方法的熏陶,深知其功效和益處息息相關。而事實也證明,這一教學方法對啟發學生的思維,激起他們的創造性和獨立的科學精神有重大作用。電信研究所培養的研究生在解放后大多成為電信部門、計算機、自動化和系統工程等新興技術部門以及高教界知名的專家和學者,諸如中科院院士夏培肅、系統工程專家陳珽、通信系統專家陳太一、龍文澄等。二是重視基礎理論課程的傳授。在課程表中有高等電工算學、近代物理、電磁波等3門基礎理論課,它們均開設兩個學期,合計為16個學分,占規定總學分數的50%。近代物理雖為選修課,但筆者在畢業成績登記表上看到,幾乎無人不選該門課。基礎理論課所占比重大,而研究者又肯于為之投入時間和精力;對基礎課的重視程度,反映出電信所的主持人及研究生對高層次科技人才知識結構的認識是符合現代科技發展趨勢的。因為基礎科學較之于應用科學和工程技術是相對穩定且富有滋生力的。只有具備扎實的基礎理論知識才能適應現代科技知識加速增長對科技人才應變能力和創新能力的要求。20世紀30年代以后,電訊技術的發展異常迅猛,其知識更新周期不斷縮短,但是對數學和物理學等基礎學科強烈的依賴性至今不改。

注重培養研究生自我獲取知識的能力和科學研究能力是交大電信所培養的一個特色。由前可知,電信研究所研究生上課學時少,前三個學期平均每天不到2小時,這就給他們留有充分的自學時間,有助于培養其獨立獲取知識的能力。此外,電信所還安排了實驗工作法和專題討論等課程或學術活動,而且論文工作占全部修業時間近一半。這既給研究生開展科研提供了方法論指導,也從時間上給予了一定的保證。顯然,這種安排對于培養其獨立從事科學研究的能力是有利的。

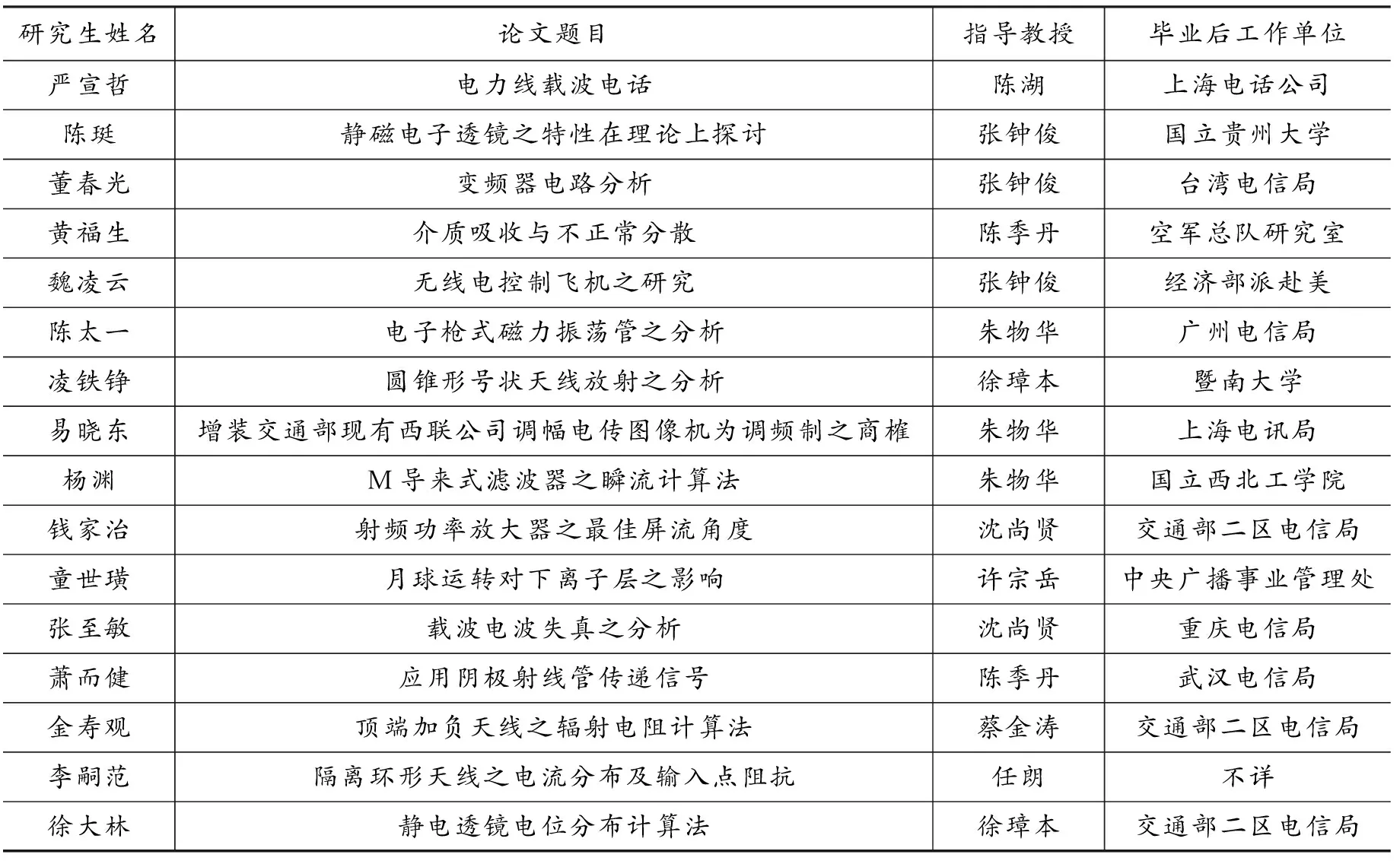

表3 電信研究所研究生論文

資料來源:王宗光主編:《上海交通大學史(1937-1949)》(第四卷),上海交通大學出版社2011年版,第172頁。

以論文及專題討論為例,電信研究所研究生論文一般是從第三學期著手開始進行,同時仍舊修讀一到兩門課程,第四學期則完全用于論文工作。凡通過答辯的論文,其成績皆為“及格”。研究生論文的選題注重學術上的開拓性、探索性,并與實業相結合,注重技術應用方面的先進性、實用性,如陳珽、陳太一、徐大林等人的論文選題就與當時的學科前沿緊密結合。

(三)開我國近代高等學校與社會力量合作辦學、科研與生產相結合為經濟建設服務之先河

與社會力量合作辦學在現代已經成為流行趨勢不足為奇,然而在解放前確實不多見。交大電信研究所首創了這一特色,采取與社會力量合作辦學的方式。實際上,當時學校之所以選擇這樣做是有原因的。

一方面在于解決當時辦學所面臨的經費和設備問題。在重慶時期,交通大學特別是其電機系擁有堪稱國內一流的教師隊伍,但因創辦于戰時環境,經費與物資設備均告奇缺。所以,創辦研究所的首要條件是確定經費來源。因此,交通大學校長與各合作機關負責人商洽草擬的五條合作辦法幾乎都與經費有關。“每一合作機關認定或保送研究生四名(視需要時再行增加但不超過8名)擔任其薪津(比照助教待遇)及來研究所單程旅費;研究生之專題研究及論文得由各合作機關指定,但須經研究部之同意。研究應用之材料及特制器材須由合作機關供給或負擔其費用。……各合作機關補助研究部經常費(除茲送研究生所需費用外),每月每機關各1萬元(視需要時再增加但不超過2萬元)”[15]。

另一方面是因為國外學校與社會力量合作辦學成功范例的啟發與影響,試圖打破大學封閉辦學模式,以求高層次人才培養與社會的生產和科研緊密結合并促進大學以研究成果服務社會之功能的充分發揮。張鐘俊在研究所成立報告中說:“查電工機關與學術界之密切合作,在國內尚屬創舉。反觀美國之麻省理工學院在電工方面與奇異西屋、培耳諸電氣公司設立合作學程(Cooperative Course)垂30年。今日該公司與麻工均得馳譽全球,其得助于合作學程良非淺鮮。”[16]張鐘俊說交大電信所打算“各學程由校方聘請專任及兼任教授擔任講授。為求與合作機關保持密切聯系起見,專題研究論文(共29學分)之范圍以與各合作機關有直接關系者為限。研究部得接受合作機關委托之專題,”在張鐘俊的主持下,合作辦學的主要目標基本實現,最終的結果是合作單位及社會有關機構給予電信所經費和設備上的資助,而電信所向他們輸送了當時稀缺的人力資源——電信工程專業碩士,彼此達到“雙贏”的目的。

交大電信所開辦之后,除領得教育部指定設備補助費外,未曾向交通大學校方領得設備費,一切設備及圖書幾乎全賴合作機關及社會有關單位資助,其中電信總局資助最多。該局還在電信研究所設立了獎學金。凡經入學考試被錄取的研究生,可按照考試成績,遞補該項獎學金名額。由于研究生人數較少,幾乎人人均可享受到獎學金。如1948年,在校研究生12名,除其中兼任交通大學講師及助教各一人外,其余10人均獲電信總局獎學金。該項獎學金再加上教育部提供的生活補助費,電信所研究生的待遇即與大學助教相當[17]。

交大研究所注重教學和科研緊密結合。課程內容新而深,能及時反映當時世界上本學科領域的前沿知識和最新研究成果,并付諸于生產實踐。電信所的教授大多是畢業于發達國家的碩士或博士的年輕學者,他們熟悉國際上本學科領域發展狀況,并且在教學的同時堅持不懈地開展科學研究,注重將國際上的前沿知識和自己的研究成果及時引進教學之中。如張鐘俊講授的《電信網絡》和朱物華開設的《電視學》就是這方面的代表。“網絡綜合”是1940年代理論領域剛剛興起并迅速發展的一門學科,張鐘俊主持電信所期間不僅自己從事這一新興學科的研究,而且還指導學生們共同探索。朱物華從1946年開始在電信所講授電視學,不僅使青年學子掌握了電視機的原理,更重要的是使他們看到了無線電技術的廣闊發展前景,激發和堅定了他們對電訊科學技術的興趣及獻身于此項事業的信念。另外,交大電信所也選取了部分外國原版教材,但也有教材是教師廣泛搜集國外科學參考書和書報中的有關論文、資料,經過精心整理、加工而編寫出來的。這方面也反映了交大辦學在吸收國外先進經驗的同時融入了自己的特色。

交大電信所對合作單位及社會有關機構的貢獻主要是輸送畢業碩士生為其服務。研究所還規定研究生論文選題要結合合作機關之實際需要、研究成果由合作機關優先利用、研究生暑假赴合作單位實習等以回饋合作單位。從部分研究生的論文題目上看,這些規定都得以實現。比如《增裝交通部現有西聯公司調幅電傳圖像機為調頻制之商榷》(1947屆碩士畢業生易曉東論文)、《電力線載波電話》(1946屆畢業生嚴宣哲論文)和《頂端加負天線之輻射電阻計算法》(1948屆畢業生金壽觀論文)等論文,就有明顯的工程實際背景和價值[18]。

四、結語

綜上所述,建國前本校設立的研究所二三十年代主要進行專業科研工作,四十年代開始科研、教學與生產同步進行。這兩個時間段都體現了各自的鮮明特點,同時也反映了在近代中國,最早將發展應用科學、促進國民經濟發展、服務社會確立為學校的社會職能并在教學、科研、生產三者的結合上取得卓越成效的高校當屬交通大學。其重點在于最早創辦了以應用研究為主、組織制度完善的研究所,且采取了以研究所為樞紐,各研究組與各學系相結合的制度。在此種制度下,科研活動成為連接學校人才培養與經濟建設的中介;科研成果既向教學成果轉移,又向經濟生產轉移。對社會而言,解決了生產實踐中的難題,使科研成果很快地轉化為社會生產力,促進了經濟的發展;對學校而言,搭建了師生與社會接觸的橋梁,增強了人才培養對社會的適應性,同時也獲得了社會在財力、物力以及社會輿論方面的廣泛支持,改善了教學和科研條件,增強了學校為社會服務的實力,形成了學校服務社會、社會扶持學校的良性循環機制。這種機制對交大研究所以及學校自身的發展都起到了十分重要的作用。尤其是在現代社會中,這種“多贏”的辦學模式已成為當下流行的一種國際趨勢,而交大研究所早在20世紀40年代即已開創的研究生培養的設想和實踐,其教育價值和現實意義就非同一般了。

注釋:

①葉恭綽,1920年8月任國民政府交通部總長。1921年3月,交通部將原有北京鐵路管理學校、上海工業專門學校、唐山工業專門學校合并,改組為交通大學,以交通部總長兼校長,5月辭任。

②參見《國立交通大學研究所一覽》,上海交通大學檔案館藏檔案:LS3-078。

③參見張鐘俊的《工科研究所電信學部成立報告》(1943年),上海交通大學檔案館藏檔案:LS8-2770。

④參見《交大周刊》1948年9月8日刊登的《復員后電信研究所概況》,上海交通大學檔案館藏檔案:LS3-482。

[1]葉恭綽.交通大學之回顧[A].南洋大學.南洋大學卅周年紀念征文集[C].上海:南洋大學出版社,1926:486.

[2] 交通大學校史編寫組.交通大學校史:第1卷[M].西安:西安交通大學出版社,1986:367.

[3] 南洋大學將創辦工業研究所[N].申報,1926-7-4(4).

[4] 王宗光.上海交通大學史:第3卷[M].上海:上海交通大學出版社,2011:171.

[5] [14]交通大學校史編寫組.上海交通大學史(1896-1949)[M].上海:上海教育出版社,1986:297-298.

[6] 史貴全.中國近代高等工程教育研究[M].上海:上海交通大學出版社,2004:148.

[7] [8] [9] [11]交通大學校史編寫組. 交通大學校史資料選編:第2卷[M].西安:西安交通大學出版社,1986:232-239.

[10]史貴全. 抗日戰爭前的交通大學研究所[J].自然辯證法通訊,2002(5).

[12] [13]黎照寰. 交通大學研究所成立十周年紀念詞[R].1936.

[15] [16] 交通大學校史編寫組. 交通大學校史資料選編:第2卷[M].西安:西安交通大學出版社,1986:393.

[17] [18]復員后電信研究所概況 [J]. 交大周刊,1948(9):482.

(責任編輯:平和光)

Research Institute of Jiao Tong University and the Modern Higher Engineering Education in China

XU Bing1, LIU Anbing2

(1Archive,ShanghaiJiaoTongUniversity,Shanghai200030,China;2SchoolHistoryMuseum,ShanghaiJiaoTongUniversity,Shanghai200030,China)

In modern China, the first university which puts developing sciences, promoting national economic development and serving the society as its establishing school’s social functions and receives remarkable achievements in the combination of teaching, research and production is Jiao Tong University. The focus is that the university first set up the research institute which mainly develop applied research, improve the organizational system, take the system of Institute as a hub, and combined the study groups with various departments. Under such a system, scientific research becomes the mediation of connecting the school talent training and economic construction, scientific research achievements transfers to teaching process and economic production and the virtuous cycle mechanism of school serve society, society support school is formed. This mechanism played a very important role for the research Institute of Jiao Tong University and universities’ own development. Especially in modern society, this “double-win”school model has become an popular international trend in contemporary, and the research institute of Jiao Tong University has already pioneered the postgraduate training idea and practice in the early 20th century 20-40 years, which educational and practical significance is evident.

Research Institute of Jiao Tong University;modern China;higher engineering education

2016-01-22

徐兵(1975-),男,四川儀隴人,博士,上海交通大學館員;研究方向:高等教育史、檔案文博學。劉岸冰(1980-),女,湖南岳陽人,博士,上海交通大學副研究館員;研究方向:高等教育史、檔案文博學、中國近現代史。

G529

A

1005-5843(2016)06-0148-08