傅文霞:電影節也需要冷靜

覃柳笛

我們希望電影節提供更多新鮮視角,去了解不同的文化、歷史和傳統

作為國內唯一的A類國際電影節,2016年上海國際電影節再次以一連串數字刷新紀錄:2403部作品報名參賽、超過2000萬元票房、600部展映影片、1360場影院放映場次……這與當下中國電影行業“高歌猛進”的勢頭高度契合。

然而,對于現任上海國際影視節中心主任、上海國際影視節有限公司總經理傅文霞而言,達到這些數字并非本屆電影節的初衷。

傅文霞在日前接受《瞭望東方周刊》采訪時坦言,其實,上海國際電影節期望發出對行業的真知灼見,為過熱的行業降降溫,“反思聲音越來越多,行業會逐步回歸理性。”

把腳步放慢,找到自己的情懷與邏輯

《瞭望東方周刊》:這兩年中國電影行業的勢頭非常迅猛,上海國際電影節在這個問題上有怎樣的態度?

傅文霞:2016年上海電影節、電視節論壇不是要討論數字上的增長,而是希望回歸對產業良性發展的思考。比如創作要注重現實題材、注重原創、注重文化內涵,我們希望在這個平臺上發出的聲音是冷靜的。

2016年6月13日,第19屆上海國際電影節論壇上導演李安(右二)發言

事實上我們的初衷也達到了。在論壇上,李安正好坐在論壇背景板“老大”兩個字下面,然而他說的是:“不是說要去做老大,而是說我們的電影可以拿到世界上和大家分享。不是以掠奪市場的觀念來做電影,而是要看我們能夠給世界提供什么。”

李安的觀點返璞歸真,“中國電影存在跟風和搶錢的陷阱”“年輕人慢點成長”“電影人別把自己想得太重要”切中當下中國電影發展的一種現象,讓本屆電影節論壇的輻射面突破了專業從業者的范疇,受到更廣泛的大眾關注。

其實除了李安,金爵獎主席埃米爾·庫斯圖里卡也在上影節新浪潮論壇上,對當下影像技術猛進、資本狂飆讓電影人迷失的現狀發表了尖銳的聲音。我們搭好了平臺,請來優秀的人,同時也獲得了我們要的反饋。

《瞭望東方周刊》:但是看起來大家更關心關于資本嫁接、“互聯網+”、IP運營、合拍模式這些話題,如何在這樣的場合把討論引向深入和冷靜?

傅文霞:這兩年我的確聽到許許多多的意見,說上影節關于資本的討論太多了,其實我們一直想做平衡。電影節的功能不只是從產業角度傳播電影,我們希望更加專注于電影本體的討論。希望大家把腳步放慢,多花一些時間去尋找東方文化中獨特的價值,找到自己的情懷與邏輯。

互聯網、IP和資本其實都不是本屆電影節強調的話題,反而開啟了有關影院建設、影評生態、電影教育等“非主流”議題。著名導演賈樟柯、陳凱歌等都在電影人才教育上發聲。我感覺電影節上發出的反思聲音越來越多,行業會逐步回歸理性。

比如電影教育,其實是談論非常重要的產業鏈源頭:人才培養。隨著AR、VR等新技術的出現,傳統的講故事方式也在改變。與此同時,有關人文、想象力的培養依然落后,這些是擱在每個電影教育工作者面前的課題。這些話題雖然沒有那么吸引眼球,但確確實實與從業者緊密相連。

要有藝術主張,但不能太自我

《瞭望東方周刊》:上海國際電影節10年來一直設置了“電影項目創投”單元,它代表了你們評價一個好電影的標準嗎?

傅文霞:“項目創投”在2006年剛剛設立時,名稱還是“中歐電影合拍片論壇”,主要目的是促進合拍。后來本土電影市場逐漸起來,重心就隨之轉移,越來越關注本土電影。每年電影項目創投會挑選30個左右的優質項目,為其提供直面投資人、制作方、發行方,及推廣至媒體的機會。

這10年來,出現了《鋼的琴》《白日焰火》《師父》《Hello!樹先生》等一批優秀作品,越來越多的電影公司開始將目光投向這里,尋找好項目。

創投單元遴選項目的標準:“好故事”和“可執行”。我們愿意看到具有導演原創性的作品,不管是文藝的還是商業的,項目創投都會兼顧到,這樣不僅給更多年輕人機會,對買家的吸引力也更大。

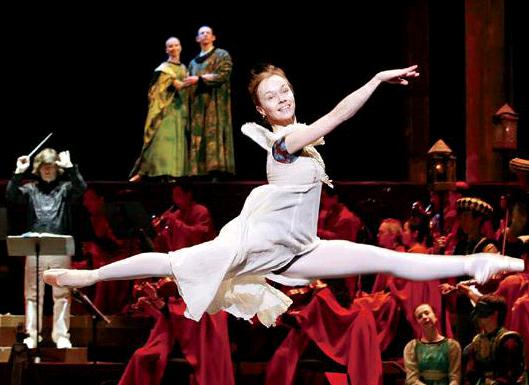

2016上海電影節,電影創投頒獎儀式

《瞭望東方周刊》:但對于一位年輕導演而言,兼顧藝術和商業可能是一件很難達到的事情?

傅文霞:我們一直希望看到表達真情實感的作品。的確有很多年輕創作者在面對市場壓力時,把過多注意力放在了項目的商業企圖上,導致這些項目看似賣相不錯,卻缺乏情感驅動力。但陳凱歌導演說得特別好:你愿意把你的真性情放到電影里面,才能拍好它。

2016年我們也增加了一個考量因素,希望入圍的項目有自己的藝術主張,又不要太自我,能夠獲得觀眾共鳴、有一定的市場影響力。

我們當然不是說為票房,而是說電影畢竟是一個大眾文化產品,你不能太自我表達、太封閉,你的作品的確是展現人性和社會現實,但藝術作品的目的是尋求共鳴,而不只是自我欣賞。

把多元文化在上海展示出來

《瞭望東方周刊》:各個影片競賽單元的評獎準則,與項目創投的標準一致嗎?

傅文霞:世界各大電影節在評獎上都應以作品的藝術品質和藝術追求為第一準繩,這是毫無疑問的。拿香港導演李翰祥的話來說,“如果你的電影在市場得到成績了,在參加影展的時候就應該禮讓。”

電影節這個平臺主要是為藝術作品的交流而設的,我們希望推出一些具有獨特藝術風格的作品,而不是給商業大片做推廣。

我們也關注電影的多元性。比如本次“亞洲新人獎”,角逐最佳影片的五部作品就分別來自中國、印度、日本和以色列。雖然有些國家的經濟和電影工業不發達,但你能在那些電影中看到最純粹的東西。

比如我們關注“一帶一路”沿線國家和地區的電影,他們的電影產業肯定遠遠不及中國目前電影市場的規模,但是他們同樣有非常出色的電影與電影人。

其實好萊塢電影的主題和講述故事的方式相似,你知道故事什么時候開始,什么時候結束。但是很多小國的電影,一些導演故事的安排總是出乎你的意料,很容易就會被吸引住。我們希望電影節提供更多新鮮的視角,去了解不同的文化、歷史和傳統。

《瞭望東方周刊》:2016年上海國際電影節各項數字都創下新高,而你說自己身上仍有緊迫感,這種緊迫感來自哪里?

傅文霞:我們認為數字并不能代表辦節質量,每年仍需要尋求新的突破,還有很大的提升空間。

2014年我們有一個變化,上海國際影視節有限公司由原來隸屬于“大文廣”(原上海文化廣播影視集團),變成了上海市文廣局的直屬機構,承擔了一些公共職能。

這意味著我們社會責任更重了,要充分利用這個平臺,為上海電影產業、中國電影產業作貢獻。

此外,電影節不僅是從業者的電影節,也是影迷、老百姓的電影節,上影節每年放映影片的數量都在增加,這也意味著我們在電影展映的基礎性問題上面臨更大的挑戰,比如畫幅、字幕、購票等。

我認為電影節對于城市影響力的提升有重要意義。比如說釜山本身就是一個小鎮,以前大家都不知道,但是因為釜山國際電影節的舉辦,你根本不能想象這個城市現在與20多年前有多大不同。所以電影節還應服務于對城市多元文化氛圍的營造、市民文化素養的提升。