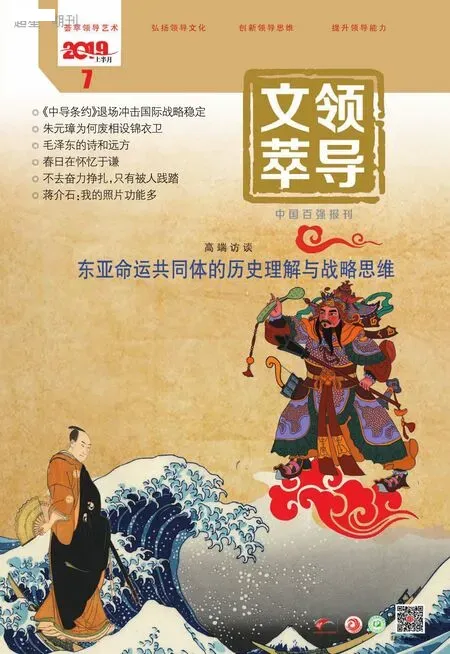

打“拳擊”的美國,打“太極”的中國

在美國看來,今日中國是有史以來國家實力最逼近美國、且令美國無力拉開差距的崛起大國。蘇聯鼎盛時期的工業生產總值僅是美國的70%,早在1980年代中期,美國就已找到對付蘇聯的辦法,但2011年中國工業生產總值就已超過美國了,美國卻無計可施。日本一度叫嚷“買下美國”,以示“日本第一”的雄心,但1985年“廣場協定”一招,即讓日本陷入“平成蕭條”三十年。

相比之下,美國無法痛下決心抑制中國發展,也找不到辦法應對中國走強。美國對華軍事領域的“拳擊”姿態,往往遇到中國“太極”般的回應。每年5000多億美元的經貿往來,拉攏住了美國商界、企業界的主流。金融危機以后,美國對自身政治體制越來越不自信,再也沒有底氣對中國體制與社會發展道路頤指氣使。

然而,無論兩國有識之士多么不愿意看到中美競爭加劇,中美在全球層面上的博弈之勢,已成基本事實。以民主自由為核心的美國意識形態外交霸權,受到了以改革不止為經濟邏輯、以選賢任能為政治邏輯的中國發展模式的挑戰;以管控全球16個交道要沖為基石、擁有600多個軍事基地的美國軍事霸權,受到了中國在外建海港、高鐵和基礎設施建設走出去的沖擊;以主導國際金融運行秩序為基礎的美元霸權,在人民幣加速國際化之勢下也受到了撼動。

1500年以來大國博弈史,還沒有任何一對守成霸權大國與新興崛起大國之爭的博弈,是同時覆蓋意識形態、軍事安全和金融貨幣等三個領域的。但中美卻正逐漸進入有史以來第一次全球范圍、立體化的大國博弈中。

誠然,中美關系陷入1947年開始的那種美蘇冷戰的可能性很小,但國際關系與歷史學的大量研究已證明,經濟相互信賴、人員往來頻繁是大國合作的基礎,但真正防止大國關系下滑的關鍵,在于具體事件的分歧管控和危機應對。

由此看,目前美國一些媒體與部分政要頻頻在南海、貨幣、網絡安全、意識形態等領域顯露強硬之態,中國不能不高度重視,更不能因中美關系整體穩定,而對某些大國交往的“黑天鵝事件”掉以輕心,尤其是如今中美在全球各個點、線、面上進行空前的政策接觸與利益觸碰時,避免中美過于激烈的短兵相接,以至惡化成全面的博弈之態,考驗著兩國的智慧。

換句話說,在一些具體事項上,中美互動不應是水火不容,不是火把水烤干、或水把火澆滅的關系,相反,中美良性競爭應是,淡水與咸水的交融、篝火與爐火相襯。亞洲基礎設施投資銀行的成立,可視為中美博弈卻又避免交惡的經典案例。中國對美國始終保持包容積極之態,最終后悔與調整政策的是美國方面。

由此及彼,在全球治理領域,中國呈現日益進取態勢,而美國卻不斷收縮。中國在堅守本國國家利益的基礎上,保持對美國的開放度與政策彈性,將一些爭執聚焦點轉變成共同利益點,是緩解美國對華焦慮與猜忌的基本路徑。比如,中國的“一帶一路”倡議促使中美在巴基斯坦的戰略博弈,轉化成了兩國對反恐、安全等議題上的共進、共榮與共生式的合作。

中國外交正在進入“奮發有為”的新常態,但這并不是排他性的戰略侵蝕。在具體項目上,包括敏感區域、力量交集領域,中國繼續保持韜光養晦,仍是實現“奮發有為”的必要手段。

從民眾福祉、社會交往到國家互動,中美關系遠未到你死我亡、非爭高下的地步。在相互尊重、合作共贏的基礎上,盡力做到不沖突、不對抗,肯定是一個明智的選擇。

回顧美國崛起歷程,前后持續將近兩百年。中國不會重走美國的霸權之路,但美國崛起的戰略耐心與持續不斷的戰略毅力,卻值得中國人借鑒。尤其是在目前中美關系處于復雜多變的情勢下,更是需要審視美國的歷史經驗。

中國已確定2021年、2049年兩個“百年目標”,但中國崛起和整個中華民族的長遠復興,則需要更長時段地看歷史、觀現在、品未來。逐步推行中國戰略,還需要包容與融合全球唯一超級大國美國的參與與支持,這是很有難度的挑戰,但我們必須從容面對從容應對。也就是說,美國的“拳擊”是有“套路”的,中國必須冷靜地打好自己的“太極”。

(摘自《時代郵刊》)