談現代智能建筑的發展

安宇塵(東北林業大學土木工程學院,黑龍江 哈爾濱 150040)

?

談現代智能建筑的發展

安宇塵

(東北林業大學土木工程學院,黑龍江哈爾濱150040)

摘要:闡述了智能建筑的定義及其系統構成,介紹了現代智能建筑在國內外的發展狀況,從建筑設計、系統升級等方面,分析了現階段我國智能建筑發展中存在的問題,并提出了相應的解決措施,對智能建筑的相關研究有一定的參考價值。

關鍵詞:智能建筑,系統構成,發展狀況,智能化

0 引言

建筑是人類在一定歷史時期中,科技和文化的濃縮,體現了當時的生產力發展水平。每個時代的建筑都富有內涵和哲思,隨著人類科學技術水平日新月異的發展,經濟空前繁盛,信息化浪潮席卷全球,人類對建筑物所能提供的信息化服務要求也越來越強烈,因此智能建筑的產生成為了建筑歷史發展的必然。智能建筑的熱浪漸漸蔓延全球,在20世紀90年代,智能建筑的新興概念開始出現在中國,90年代中后期在我國形成智能建筑建設高潮。智能建筑是信息高速公路上的一個重要里程碑,它極大地改變了人們工作、商務和居家生活的模式,建筑物從此有了溫暖人性化的內涵,繼而它的應用越來越廣泛,極大程度地提高了建筑物的實用性和功能性。

1 智能建筑的定義與構成

1.1智能建筑的定義

美國聯合科技集團公司(UTBS)首先提出智能建筑,使得智能建筑(Intelligent Building)這一詞匯首次出現在公眾的視野。何為智能建筑,我國根據修訂版的國家標準《智能建筑設計標準》對智能建筑定義為“以建筑物為平臺,兼備信息設施系統、信息化應用系統、建筑設備管理系統、公共安全系統等,集結構、系統、服務、管理及其優化組合為一體,向人們提供安全、高效、便捷、節能、環保、健康的建筑環境”[1]。總的來說,智能建筑符合現代人類對建筑的追求,它的智能化不僅提高了舒適度和方便度,還有利于信息技術與建筑技術兩者高速地發展。

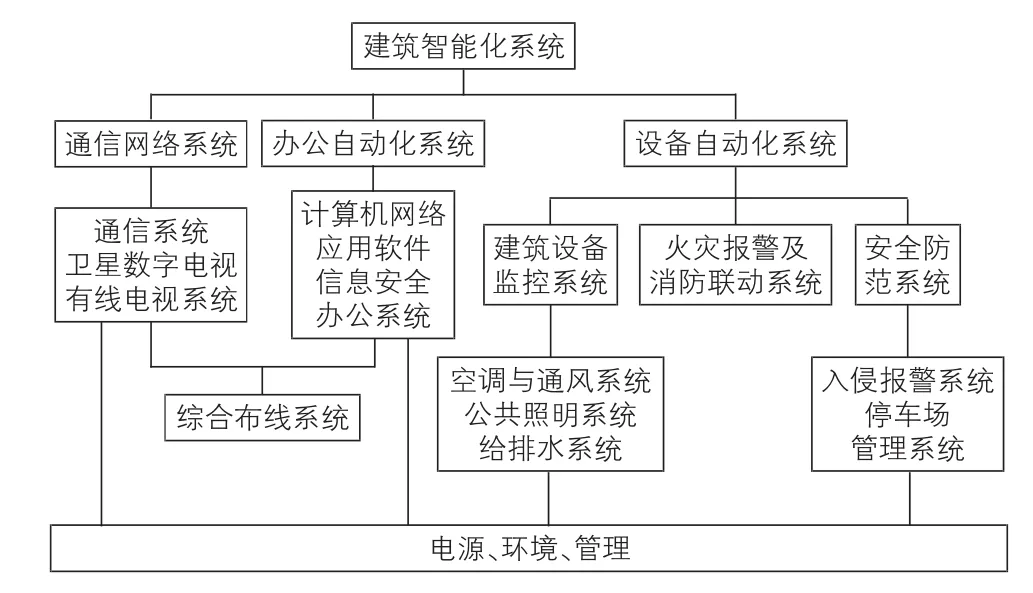

1.2智能建筑的系統構成

智能系統是智能建筑中不可或缺的部分,相當于人類的大腦,是整個環境內系統集成的核心,它的設備由重要的綜合布線系統與終端設備相連接,并且由先進的計算機技術對整棟大樓實時控制,從而實現高度的建筑智能化。通信網絡系統、辦公自動化系統和設備自動化系統共同組成了建筑智能化系統,三者相輔相成,促進智能化系統的有效運行,見圖1。

圖1 智能化系統結構圖

2 智能建筑在國內外的發展狀況

2.1智能建筑在國外的發展狀況

在智能建筑領域,國外有較早的認知,所以擁有較為完善的先進科研體系,美國作為智能建筑的發源地,其研究水平在國際上處于領軍地位。美國早在1986年就成立了“美國智能建筑協會(AIBI)”,并且美國國家標準化協會經過6年的不斷研究和努力,在1991年發布了第一版《(ANSI/TIA/EIA586A)商業建筑物電信布線標準》和《(ASI/TIA/EIA569)商業建筑物電信布線通道及空間標準》[2]。如今,美國的辦公大樓有近80%為智能型的,其中具有代表性意義的如IBM公司(見圖2)、AT&T公司總部大廈等。

日本于1985年年底成立了“建設省國家智能建筑專業委員會”和“日本智能建筑研究會”,并開始建設智能建筑,于1985年在東京建成了箱崎大廈(見圖3),政府也給予政策上的支持,積極推動并制定了四個層次的發展規劃,同時民間成立了“日本智能建筑研究會”[2]。

歐洲生態智能建筑的發展處于世界前列,有代表性意義的是位于德國杜塞爾多夫市的維多利亞保險公司總部大樓,它采取非常成熟的技術,尤其值得關注的是智能玻璃幕墻,置換式新風系統等。

圖2 美國IBM公司大廈

圖3 日本箱崎大廈

2.2智能建筑在國內的發展狀況

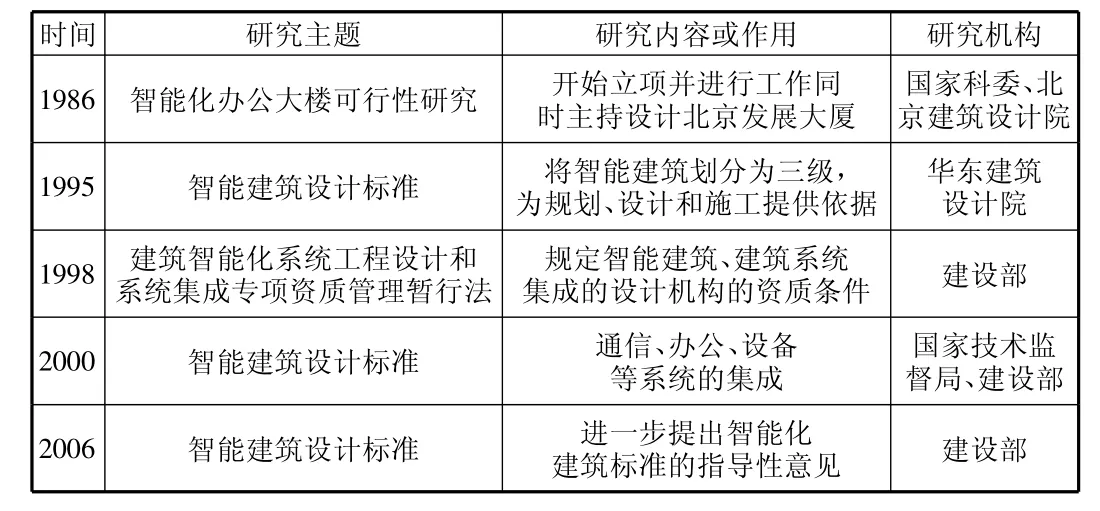

我國智能建筑開始起步在20世紀90年代,它的雛形是北京發展大廈,但管理方法存在諸多問題,實施過程中也存在各種困難,隨著我國國民經濟日新月異的發展以及科學技術的日趨進步,我國正在努力建設一個有章可循,有法可依的建筑大環境。1992年房地產的迅猛發展使得智能建筑真正普及、推廣,隨后其發展迅猛,表現出無限的市場潛力,社會、經濟效益突出,伴隨著信息技術、通信技術、網絡技術和計算機技術的發展熱潮,智能建筑在各方面也有大的提高,具體的發展狀況見表1[4]。

表1 智能建筑在國內的發展狀況

3 現階段我國智能建筑領域的不足

我國智能建筑在近十年來有方興未艾之勢,在一線城市建成了許多具有代表意義的智能建筑,但與國外發達國家相比,仍處于初級發展水平,有著諸多不足之處和問題。設計單位對智能建筑的認識不全面且存在疏漏,造成功能和質量上的缺陷,設計單位期望值往往很高,有些功能的實現并不符合實際需求,甚至提出了一些超出建筑本身規模及水準的智能化建筑要求,設計的圖紙不具備可操作性和實踐性。在智能系統方面,建筑師的思考尚處于不成熟階段,有時甚至忽略智能建筑的要求和功能性,選擇在建筑結構主體完工后再去考慮,造成日后系統安裝、調試、運行出現極大的困難,縱然系統施工完成,日后運行的安全問題是不可忽略的。我國現階段提出了3A系統的理念,其中包括通訊自動化(CA)、建筑設備自動化(BA)和辦公自動化(OA),以計算機網絡為基礎,常采用集散式控制,也有分布式控制[5]。其中智能建筑系統的“升級”問題尤其值得深入研究和思考,由于社會科技水平日益進步、提高,經濟實力日趨增長,用戶的需求也不斷提高,系統總會有落后甚至被淘汰的一天,而智能建筑一經建成后,外形及內部結構就固定不會發生變化,這要求建筑要有良好的適應能力。還有值得一提的是,智能建筑的基礎設施中重要的一個環節是綜合布線系統,建筑單位往往沒有真正考慮其互聯性,導致建筑內樓宇、消防、保安、安全通道相互獨立,沒有真正實現智能化的同時,還造成智能3A系統里以計算機為基礎的資源極大浪費。

4 針對我國智能建筑發展的看法

在進行智能建筑設計時,要多方面考慮,如建筑物的性質、用戶真正的需求、建筑規模、市場定位、財力等因素。建設智能建筑設計的重中之重就是了解整個工程服務對象的需求,只有全方面了解需求,在智能化方面的定位才會不產生疏漏。其次是規范運作程序,有效避免工程不必要的風險,只有運行良好、效益明顯、整體性優越的系統才是一個好的智能系統。之后交由建設方,由建設方專家組成的委員會進行專業評審,評審方案合格且具有良好的經濟效益,方可作為設計的依據。在建筑施工過程中,相關人員需要高度統一且相互配合,向同一個目標邁進,同時要考慮整體智能建筑的經濟性和功能性,還有建筑布局等宏觀方面的協調配合。

學習古人的思想,國外優秀的智能化先進技術和產品要引進和吸收,同時發揮本土優勢,發展具有中國特色的智能建筑市場,努力構建和打造我國的專業化、智能化工程設計及施工隊伍,一步步地拉近技術方面與尖端國家水平的差距。在系統開發方面,每個地區的不同大樓使用性質不同,系統集成軟件及軟硬件的二次開發也不盡相同,所以我們就要開發出適應中國國情的軟件,與我們的建筑相適應,進一步獨立完成對智能建筑系統的相關工作,如開發、設計、安裝、調試、維護管理等,減少資金外流以及外商壟斷智能建筑技術的狀況。同時還應利用科研機構,各大建筑企業不斷發掘產品開拓市場,將中國現在重視的IT行業與智能建筑相結合,將有無限廣闊的發展前景。

5 結語

智能化對于現在的建筑設計是一個新的突破,我國智能建筑的起飛階段已經過去,我們正處于一個市場從無序到有序,整頓建筑規范的大環境下,挑戰與機遇并存。新的技術、工藝以及管理方面的概念都在不斷突破過去固有的模式,科學技術大大提高實質上是推動其發展的根本動力。智能建筑為人們提供了更高品質的工作和生活環境,我們應該為了這個目標作出更大的努力,推陳出新,走出一條中國化的智能建筑路線。

參考文獻:

[1]GB/T 50314—2006,智能建筑設計標準[S].

[2]建設部智能建筑發展對策赴美培訓考察團.智能建筑發展對策——赴美考察報告[R].1999:48-52.

[3]徐興聲.智能建筑的發展與可持續發展方向[J].建筑學報,1997(6):20-21.

[4]尹伯悅,賴明,謝飛鴻.綠色建筑與智能建筑在世界和我國的發展與應用狀況[J].建筑技術,2006(10):735.

[5]王堯,陳鵬,王婷.智能建筑的現狀及分析[J].山西建筑,2006,32(4):47-48.

Discussion on the development of modern intelligent building

An Yuchen

(College of Civil Engineering,Northeast Forestry University,Harbin 150040,China)

Abstract:Elaborated the definition and its system structure of intelligent building,introduced the development situation of modern intelligent building at home and abroad,from the architectural design,system upgrade and other aspects analyzed some existing problems in present stage our intelligent building development,and proposed corresponding solution measures,had certain reference value to related research of intelligent building.

Key words:intelligent building,system structure,development status,intelligent

中圖分類號:TU241

文獻標識碼:A

文章編號:1009-6825(2016)06-0025-02

收稿日期:2015-12-14

作者簡介:安宇塵(1995-),女,在讀本科生