石桌子崩塌特征分析、形成機制及防治研究

王思鐸(核工業西南勘察設計研究院有限公司 成都 610001)

石桌子崩塌特征分析、形成機制及防治研究

王思鐸

(核工業西南勘察設計研究院有限公司 成都 610001)

石桌子崩塌位于宜賓市長寧縣雙河鎮,2013年4月25日,興文、長寧交界處發生5.1級地震,石桌子崩塌發生大規模塊石崩落,嚴重威脅坡下居民房屋及公路安全。本文從石桌子崩塌的基本特征出發分析了崩塌的形成機制,并提出對應的治理措施。

崩塌;特征分析;形成機制

1 崩塌發生過程

石桌子崩塌位于宜賓市長寧縣雙河鎮朝陽村1社。巖體受結構面切割的影響,裸露的淺表層巖體風化嚴重。自2008年5.12汶川地震之后,石桌子崩塌每年都有不同程度的崩落,近兩年進一步加劇。2011年8月,一次暴雨后多處崩落塊石滾落至坡腳砸毀大片莊稼;2012年6月,連續幾天暴雨后,危巖體開始崩落,滾石砸毀坡腳莊稼及竹林;2013年4月25日,興文、長寧交界處發生5.1級地震,石桌子崩塌發生塊石大方量崩落,嚴重威脅坡腳朝陽村56間居民房屋安全及坡下公路行車安全。崩塌體發育斜坡高程為340m~620m,崩塌落差約280m。

2 危巖體基本特征

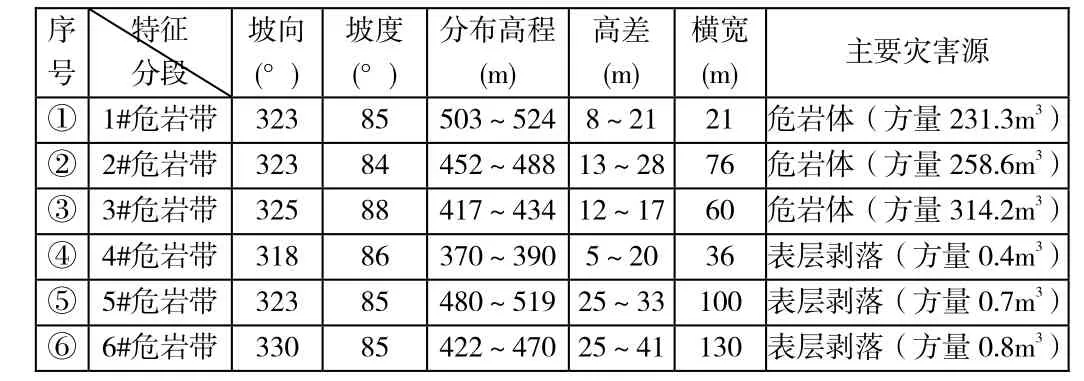

表1 各危巖帶特征統計表

石桌子崩塌危巖體發育于低山區,其前沿為平壩區,崩塌發育斜坡高程為340m~620m,最大相對高差280m,坡體后陡前緩,邊坡中后部坡度60°~85°,坡體中部為土坎,坡度為20°~35°,崩塌范圍后緣至坡頂分水嶺,西側為沖溝,東側為山脊,前緣至平壩,長460m,橫寬480m~530m,區內地層巖性為寒武系中上統婁山關組、高臺組(∈2-3ls+g)白云質灰巖,薄-中厚層狀,層面產狀為165°∠9°,根據現場調查,崩塌區內共發育6處危巖帶,其中4#危巖帶為采石修路形成,其余均為自然形成。

3 危巖的形成因素及破壞機制

3.1 危巖形成的因素分析

1、主導因素

影響區內危巖體形成的因素主要是自然因素,人類工程活動(如修路采石)等人為因素對危巖帶的形成有一定影響。自然因素主要包括地形地貌、地層巖性、地質構造、降雨及地震等。其中地形地貌、地層巖性和地質構造是內因,對危巖的形成和發展起控制性作用。

(1)地形地貌

巖體形成危巖體的必要條件是具有陡峭的地形。危巖區自然坡度在50~84°,局部近直立,巖體外側臨空卸荷,產生應力釋放,后部斜坡體內巖層應力重新調整,產生向臨空方向的傾倒拉裂和變形,隨著變形時間增長,張裂隙逐漸向深部擴展,以致巖體從上至下形成破碎(破裂巖體)—較破碎(塊裂巖體)—較完整(基巖)的分布規律。隨著風化、侵蝕等地質作用的進一步加劇,應力加劇調整積累,拉張裂隙進一步擴張,并逐步向深部發展,從而完成整個裂隙面的貫通。

(2)地層巖性

區內出露基巖主要為寒武系中上統婁山關組、高臺組白云質灰巖。由于風化卸荷作用,白云質灰巖中節理裂隙發育,下部巖體風化后崩落,于底部形成風化凹腔,將進一步加劇上部巖體的卸荷作用。最終誘發白云質灰巖在節理裂隙、風化凹腔的控制以及卸荷作用下產生失穩變形破壞。

(3)地質構造

崩塌區內無大型構造,巖體中發育兩組明顯節理,節理裂隙的發育,破壞了巖體的完整性,降低了巖體力學強度。當斜坡上巖體重力卸荷作用大于巖體強度抗力作用時,由于巖體內部應力調整,節理、裂隙等軟弱結構面部位將發生位移變形,使危巖體脫離母體,沿著傾向臨空面的陡裂隙面產生變形破壞,形成危巖。

2、危巖失穩誘發因素

誘發區內危巖體形成災害的主要因素是降雨和地震。

降雨是促使危巖形成崩塌災害的重要激發因素之一。暴雨條件下地表水體下滲危巖體,將降低危巖塊體物理力學性質并增加危巖裂隙水壓力,降低危巖穩定性直至誘發危巖崩塌變形。

地震時將產生強大的水平推力,致使松動巖體向臨空面變形破壞,形成新的崩落。因此,地震也是形成崩塌的重要激發因素。

由于本區斜坡地形高陡,巖體風化卸荷作用強烈。風化卸荷作用破壞了坡體結構,加劇了斜坡的變形破壞。從以上影響因素分析可知,降雨、地震是影響危巖體穩定性的誘發因素,風化作用是影響危巖體穩定性的主要因素。

3.2 形成機制

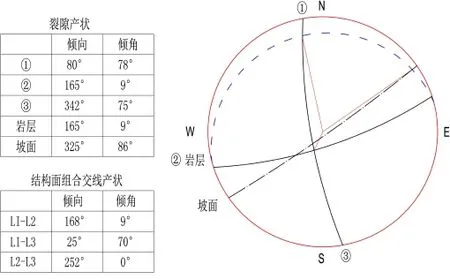

該崩塌發育于寒武系中上統婁山關組、高臺組白云質灰巖中,邊坡坡向 315°~335°,坡體后陡前緩,邊坡中后部坡度60°~85°,巖層層面產狀為165° ∠9°,緩傾坡內,為逆向坡,巖體內發育兩組明顯節理,分別為:①314°~342°∠75°~87°,節理面較平直,延伸長度為1~7m,張開度為0.1~4.5cm,局部充填有巖屑,控制后緣邊界;②50°~80°∠78°~85°,節理面較平直,延伸長度為0.5~4.8m,張開度為0.2~3.0cm,局部充填有巖屑,控制兩側邊界。在層面及兩組節理組合下,巖體局部較破碎,并在底部形成凹巖腔,最終在暴雨或地震作用下失穩破壞。危巖體有可能產生整體破壞失穩,除危巖體外的其余崩塌區域內也有可能產生零星的崩落。

圖1 危巖體坡面方向與巖層產狀、裂隙產狀赤平投影圖

該崩塌破壞類型主要包括墜落式和傾倒式兩類:

1、外凸巖體受結構面切割形成危巖帶、危巖體堆積于坡面,底部小方量塊石沿層面崩落后上部危巖體隨之發生累進式墜落破壞。

危巖帶為外凸白云質灰巖,物理力學性質較差,受風化剝蝕及結構面切割作用,完整巖體被分解為塊狀結構的危巖體,與母巖聯結強度低。多數危巖體底部塊石已崩落,上部危巖體處于臨空狀態,在雨水侵蝕下發生累進式墜落(圖2)。

2、外凸巖體后緣卸荷裂隙發育,危巖體發生傾倒式破壞;

該類變形主要受卸荷裂隙控制,后緣卸荷裂隙及平緩層面均為傾坡外巖層,雨水滲入結構面后軟化充填物,降低抗剪強度,并形成水頭壓力推擠危巖體發生傾倒破壞(圖3)。

圖2 墜落式崩塌立面圖

圖3 傾倒式崩塌立面圖

4 防治措施

根據石桌子崩塌特點,結合坡下房屋公路分布位置,提出下列治理措施:

(1)在崩塌威脅居民區屋后設置攔石墻,防治崩落石塊砸毀房屋。

(2)清除邊坡松動的危巖山體及零星的孤石,采用人工清除,施工時應采取必要安全措施,保證施工及下面房屋安全。

(3)對于面積較大又無法完全清除的危巖帶采用主動防護網進行主動防護。

(4)不排除雨季崩塌范圍的繼續擴大,應建立群防群測體系,在雨季安排專人監測,了解崩塌活動發展趨勢并及時作出預報,指導村民繼續疏散撤離及采取應急處理措施。

[1]張倬元,王士天,王蘭生等.工程地質分析原理(第二版)[M]. 北京:地質出版社, 1994.

[2]王成,黃勇,劉濤. 天山公路 K701+850路段危巖體防治對策研究[J]. 公路交通科技(應用技術版), 2011, 06: 98-100.

[3]駱銀輝. 崩塌的形成機理與防治方法[J]. 西部探礦工程, 2008, 12: 1-3.

G322

B

1007-6344(2016)06-0337-02

孫云(1992-),男,河南南陽,河南大學2015級在讀研究生,研究方向:大跨空間結構。