論小農經濟向農場經濟演進的循環累積困境

陳軍民

中圖分類號:F323 文獻標識碼:A

內容摘要:本文從農戶就業行為出發,分析了從小農經濟到農場經濟轉變的循環累積困境。研究表明,非農就業的不確定性增加了農民對農地的期望收益,導致家庭農場經營者支付過高的地租,從而在農業內部形成了一個“就業不充分→ 對土地過度依賴→流轉成本上升→農地資本投入不足→就業不充分”的不良循環。國家應通過政策的完善來降低農民對土地的期望收益,以打破這種不良循環,提高家庭農場經營者投入的積極性。

關鍵詞:小農經濟 農場經濟 循環累積因果

引言

實現農地經營的適度規模化是構建現代高效農業的基本前提之一。但從現實來看,我國有2億多小農,戶均經營規模了只有7畝左右,從事農地經營收入不足,迫使大量青壯年農民外出打工,而外出打臨時工的不確定性又反過來迫使人們依賴家里的小規模口糧地作為保險,逐漸形成了過密型小規模、低報酬的農業制度和惡性的臨時工制度緊緊地卷在一起(黃宗智,2006),嚴重制約了現代高效農業的發展,農業的機械化、灌溉、作物保護、投入的有效配置等存在重大障礙(林毅夫,2011),在這種以代際分工為基礎“半工半耕”小農體制下農業日益淪落為農戶家庭的副業,小農經濟的這種不適應性表現得越來越充分。農業要發展,就必須打破小農、半小農經濟。而家庭農場制以其固有的優越性成為解決經濟發展過程中暴露出來的農業問題,滿足國民經濟向更高層次發展對農業提出的新要求,實現農業規模經營和現代化的一個基本思路(胡書東,1996)。但由于制度的不完善,農地所承載的期望收益太多,導致農場經營若要獲得土地者必須支付不低于小農對農地期望收益的地租量,再加上由于規模擴大而超過家庭勞動力之外所需的勞動力雇傭成本,這使家庭農場的形成面臨較高的成本約束。

循環累積因果理論指出社會經濟各因素之間存在著循環累積的因果關系,某一社會經濟因素的變化,會引起另一社會經濟因素的變化,而后一個因素的變化,反過來又加強了前一個因素的變化,并導致社會經濟過程沿著最初那個因素變化的方向發展,從而形成累積性的循環發展趨勢。本文試圖以農民就業抉擇為切入點,利用循環累積因果理論解析我國當前這種僵化了的農業生產方式,進而闡明從小農經濟轉向大農經濟演進的關鍵瓶頸點。

充分就業狀態下農戶選擇行為及影響

充分就業狀態即假定農村勞動力市場不存在失業,只要農民愿意就業都能在勞動力市場找到工作。在此基礎上,假定農戶是一個理性的經濟人,總是按照利潤最大化原則行事,對于農戶是否愿意放棄農地就取決于從事農業勞動的邊際收益與勞動力市場所能獲得的工資水平的比較,且只有當農戶放棄農地經營所得收入不低于其非農就業收入時農地流轉才有可能實現。

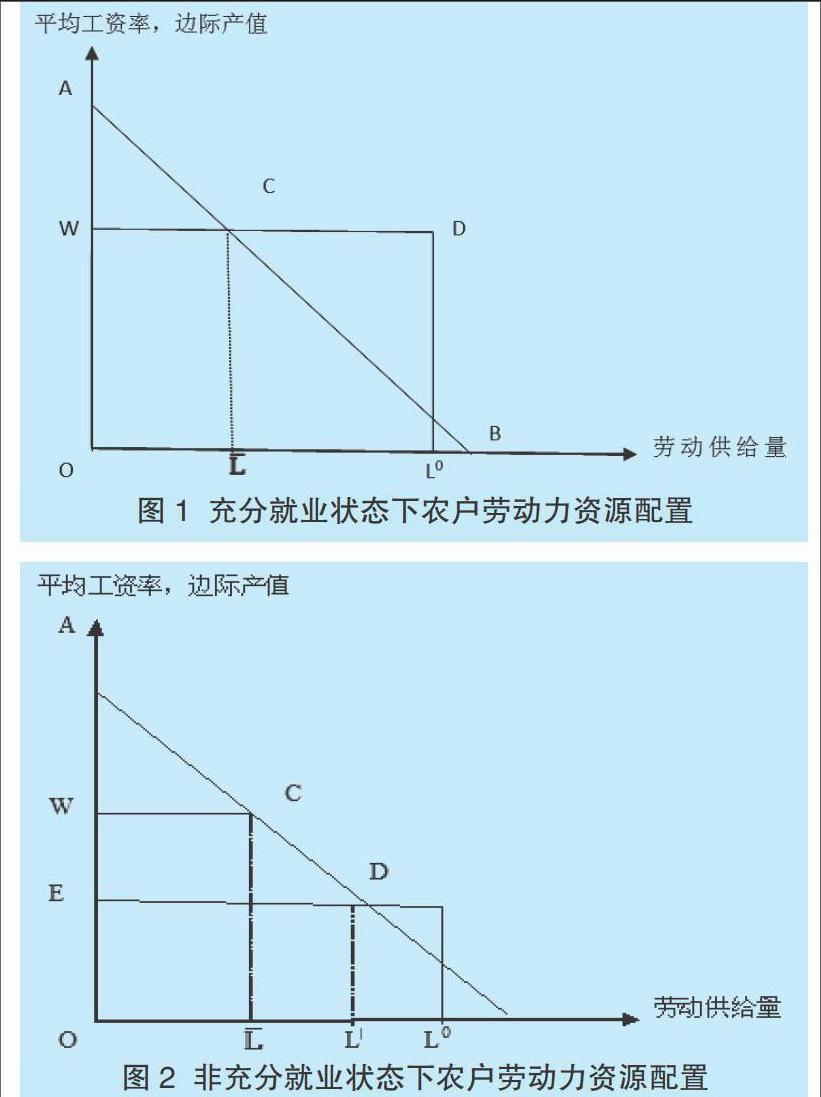

在圖1中,橫軸代表農民家庭可支配的勞動供給量,縱軸衡量勞動力市場平均工資率和勞動的邊際產值,AB是一條自左上方向右下方傾斜的勞動邊際產值曲線,OW為市場現行的工資率,當勞動的邊際產值等于市場工資率OW時,農民家庭實現了勞動的最優配置OL。當農民家庭從事農業生產的勞動供給量少于OL時,每增加一個農業勞動力投入,所創造的邊際產值高于市場工資水平,意味著從事農業生產能得到更多的收益,而當農業勞動力增加量超過OL時,再增加農業勞動力投入邊際值會低于市場工資率,這時繼續增加從事農業生產的勞動量將是不劃算的,由于勞動力市場處于充分就業狀態,只要勞動者愿意工作都能得到市場的平均工資率,因此從事農業生產的機會成本就等于市場工資率。在充分就業狀態下,一個擁有OL0 勞動力的農民家庭,在一定時期內,所能賺到的最大收益為三角形AWC和矩形OWDL0面積之和。其中AWC是農戶家庭勞動的所賺得的凈收益,OWDL0為家庭所有勞動的平均報酬之和。若用R代表年折現率水平,把農戶當年的預期凈收益進行折現,則現值=(1+R)-1×AWC,另(1+R)-1=θ,則農地的租賃價格就取決于未來所賺收益的現值θ×AWC。這就意味著,對于想擴大規模的農場經營者必須支付給土地轉出戶不低于θ×AWC的費用,才能得到土地,且他必須投入OL的勞動量,才能每年賺取AWC的凈收益,如果他能通過管理和技術的更新提高邊際產值,那么租入土地將是值得投入的項目,即同樣的土地和勞動量,生產者能得到更多的產出。用ΔS代表農場經營者由于技術等額外要素所帶來的收益的增加量,總收益為θ×AWC+θ×ΔS,再支付租金后,凈收益為θ×ΔS。可見,在充分就業狀態下,土地轉出戶把土地轉出后能獲得等量的收益,因此他愿意把土地轉讓出去,土地一般能順利實現集中。

非充分就業狀態下農戶選擇行為及影響

當農村勞動力市場處于非充分就業狀態時,即農村中存在著大量隱形失業者。用P<1表示在農村勞動力在非充分就業狀態下找到工作的概率。仍然假設農民家庭擁有OL0單位的勞動力,由于非農就業困難,勞動者降低了從事非農工作的預期收益為P×OW,用OE來衡量。即勞動者從事農業生產的機會成本低于原來的工資率OW。當農村勞動力市場工資率為OE時,農戶追加勞動投入直到勞動的邊際產值等于市場工資率OE,而這時最優勞動投入為OL|,超過了充分就業水平下OL的投入量。農民家庭勞動從事農業生產的名義收益變為AED的面積,在OL|勞動投入水平,農民家庭總的期望收入變為AED+OE×OL0。可見如果農場經營者從土地轉出戶那里租賃土地,支付的價格必須得等于農民家庭名義收益AED的現值即θ×AED,但是在其他條件相同的情況下,農場經營者經營租賃農地所能賺到的收益并沒有變,還是原來的θ×AWC(如果仍保持充分就業狀態下的投入水平),這意味著農場經營者租入土地進行規模化經營是不值得的。

θ×AED表示小農從事農業生產所獲名義收益的現值,由于就業困難和不穩定,農民家庭投入大量的勞動從事農業生產,使農業生產名義收益增大。確切的說,勞動力非農就業的概率越低,那么從事農業生產的機會成本就越低,就會有大量的勞動力聚集于農業部門,形成農業生產的“過密化”,盡管勞動的邊際產值遞減,但總收益卻增加了,反過來,這種農業勞動收益的增加和就業的不充分疊加增加了農地流轉的成本,使土地的規模經營難度增大。

非充分就業狀態下農場經營者的選擇

如圖2所示,假定農場經營者在農村勞動力非充分就業狀態下以比較高的價格轉入土地,由于規模增大,當超過家庭成員的勞動能力后,就需要從農村勞動力市場獲得短期或長期雇工,并按照勞動力市場的工資水平OW支付工資,這將高于勞動力從事農業生產的機會成本OE,因此農場經營者會盡可能減少勞動投入,降低雇工成本,由于勞動投入低于農戶的投入水平,租入土地所帶來的名義收益也必然低于農民家庭自耕的水平,為了彌補勞動投入量的減少,農場經營者必將增加資本的投入以取代勞動,直到資本與勞動的邊際技術替代率相等,通過增加資本投入使勞動的邊際產值曲線將向右上方平移,從而使AWC和AED部分的收益同時增加。

由于農村中大量失業人口的存在,農地上承載了更多的勞動投入,農民對農地的期望總收益增加為AED,遠遠大于充分就業時的農地收益AWC,這迫使農場等規模經營主體必須投入大量的資本來提高技術水平。大規模投資產生兩個積極的效應:一是提高了農場經營者的未來收益。規模擴大為農場經營者帶來了規模效益,各種專用性資產得到更好的利用,單位固定成本降低,生產效率得到提高,同時,在其他條件相同的情況下,規模的擴大與資本積累的提高使規模經營戶相對于普通農戶更能從金融機構獲得信貸支持。二是提高了就業水平。農場規模的擴大也為農民提供了在農場務工的機會,也會使農民家庭的對農地的需求價格(θ×AED)降低,從而使農場經營者能更容易獲得土地,獲利也將提高。可以想象,當農場獲利增多,會進一步增加農場的資本積累,擴大再生產,所需的雇工也會增加,這會使農村經濟中的失業人口進一步減少,失業者找到工作的可能性增大,結果這又會降低家庭對農地名義收益預期,反過來,又進一步降低農場經營者租地的成本。從而在農業產業內部形成一個“投資增加→就業水平提高→農民對農地收益預期降低→經營者租地成本降低→增加投資擴大規模”的良性循環。換句話說,在資本積累水平高和土地集中高的良性循環中,在大量投資項目的驅動下,降低了農民家庭對土地的依賴型,隨著農民對土地的期望價格降低,農場經營者也從租地經營中獲得利潤。反之,如出現農地細碎與資本積累水平低這樣一種不良的均衡,在這種狀態下,投資者不愿意投資農業,失業率難以下降,不僅現存的項目難以盈利,而且使那些有前景的項目由于高昂的成本難以實施。

結論與建議

要實現農業規模化發展,提高農業的資本有機構成,就必須促使小農的合并形成較大規模的農場經濟。非農就業的不確定性增加了農民家庭對農地的期望效用,導致家庭農場經營者支付過高的地租。從而在農業內部形成了一個“就業不充分→農戶對土地期望收益高→經營者租地成本上升→農業投入不足→就業不充分”的困境。

對于政策制定者而言,循環累積因果的重要啟示在于,如何找出一個良性循環或惡性循環中最關鍵的啟動點環節,從而制定針對性的政策(楊虎濤等,2014)。筆者認為改造我國傳統小農經濟的出路在外部,不能就農業論農業,政府工作的重點應該放在如何降低農民家庭對農地的期望收益方面。一是發揮政府在農村經濟中積極作用,通過直接或間接投資于農業基礎設施,為農民創造更多的就業崗位,使農場經營者從事農業生產有利可圖。二是要充分利用外部資源,加大政府優惠政策扶持,激勵農場經營者制定家庭農場的投資規劃,提高農業的資本有機構成,實現農業邊際產值曲線向外推移。最終實現農村經濟在高水平的投資與土地集中實現資源配置的帕累托最優。三是加大對農民的職業教育培訓,提高其外出務工的技能,穩定他們的就業預期,促進農民工真正的市民化。只有這些條件成熟了,農民對土地的期望效用降低了,農地的流轉就會順理成章,農場經營者才能在較低的成本空間運行,呈現出農村發展的良性循環。在經濟的發展過程中,如果忽略這些因素,單純的、孤立的、強制的推進農業規模經營將會使農民處于不利的地位,威脅社會的安全和穩定。

參考文獻:

1.黃宗智.制度化了的“半工半耕”過密型農業(上)[J].讀書,2006(2)

2.林毅夫.制度、技術與中國農業發展[M].上海三聯書店,2011

3.胡書東.家庭農場經濟發展較成熟地區農業的出路[J].經濟研究,1996(5)

4.百度百科. http://baike.baidu.com/view/2361430.htm

5.楊虎濤,徐慧敏.演化經濟學的循環累積因果理論—凡勃倫、繆爾達爾和卡爾多[J].福建論壇(人文社會科學版),2014(4)