連長,請在額爾古納的波瀾中安眠

文/王忠輝 王浩博 本刊記者邢玉婧

?

連長,請在額爾古納的波瀾中安眠

文/王忠輝 王浩博本刊記者邢玉婧

【杜宏簡歷】杜宏,內蒙古杭錦旗人。1984年12月出生,2002年12月入伍,2004年9月入黨,歷任戰士、班長、排長,2012 年6月任現職。入伍13年,杜宏榮立個人二等功1次、個人三等功2次,他所帶領的連隊連續3次被表彰為“全面建設先進基層單位”,成為內蒙古八千里邊防線上的一面旗幟。

晚7時,莫爾道嘎夜色已深沉,保障連小車班的上士劉希森,駕駛著獵豹車,從團部向300公里外的伊木河一連疾馳,車上坐著副團長方衍志和老軍醫劉安。劉希森有種不祥的預感——此時,正值伊木河的封山期,如果不是有大事急事發生,是萬萬不會在此時此刻試圖進入伊木河的,更何況,副團長還特地叫上熟悉路況的自己來開車。

2008年10月至2013年4月,劉希森一直是伊木河一連的兵,當年,劉希森被調往團部時,一連長杜宏曾對他說:“讓你總笑話我唱歌跑調,這下,你想聽我唱跑調的歌還不容易了呢!”一路上,副團長和老軍醫面色凝重,對話寥寥,但劉希森還是從只言片語中提煉出了關鍵詞——摔落、受傷、急救、強心針……劉希森心想:這老杜,多穩當的人,咋還把兵給摔著了?能摔成啥樣?這么想著,劉希森不自覺地加大了腳下的油門。

晚11時,噩耗從伊木河傳來:搶救無效,宣布死亡。劉希森也顧不得“不該問的不問”這條保密條令了,急得向副團長連連發問:“誰?!誰搶救無效?!”副團長語氣凝重:“連長。杜宏。”這簡短的4個字讓劉希森的大腦一片空白,眼淚直接刷刷地流了起來。

那一天,是2015年12月30日。

我們永遠記得你的名字,也永遠記得你的綽號

杜宏有很多綽號。

執勤時,杜宏被稱為“杜大膽兒”“關公”。

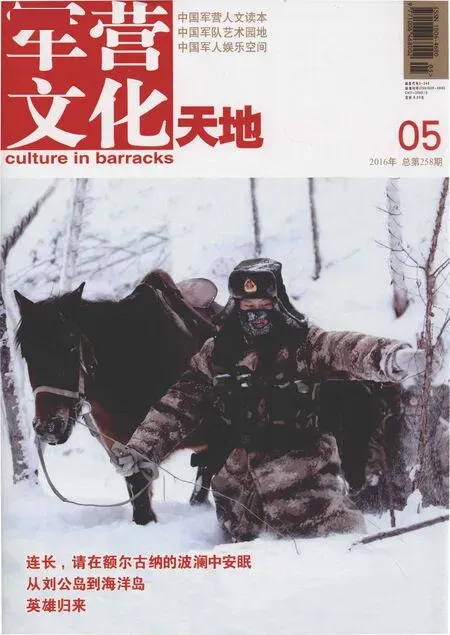

伊木河一連所轄管段長達100多公里,背靠中俄額爾古納界河,前擁大興安嶺原始森林,每年有長達8個月的大雪包裹期,方圓百公里無人煙。然而,由于生態環境被保護得較為完好,這里被非法盜獵者視為創收的天堂。上士張利忘不了那次漫長的蹲守。2013年10月,為了捕獲從上游進入一連管段河道的兩艘非法漁船,杜宏帶領戰士張利、黃雪偉和張明在河道旁連續蹲守了5天5夜。第5天,眼看著攜帶的方便面不夠吃了,吃飯時,杜宏對戰士們說,連續吃了幾天方便面,自己已經吃惡心了,吃不下了。回憶此事,張利說:“當時我們特別傻,連長說吃不下,我們就相信他是真的吃不下了。”可當張利吃飽,準備倒掉方便面湯的時候,杜宏卻對張利說:“別倒,先放那兒吧。”后來,張利看到,杜宏偷偷地把他們剩下的方便面湯全喝了。第6天,兩艘滿載著四五百斤細鱗魚的非法漁船終于在河道現身,當杜宏大喝了一聲“站那兒別動”時,漁船上的所有人都蒙了——沒想到,這么多天了,竟然還有人在此蹲守!船長走下船,直接掏出一摞現金,一邊往杜宏手里塞,一邊求情:“高抬貴手,照顧照顧。”當時,張利心想:連長肯定得說“少跟我扯犢子”這句話。果然,杜宏一邊擋住船長舉著現金的手,一邊一字不差地說:“少跟我扯犢子!”——打擊非法作業態度堅決、膽大心細、從不手軟,杜宏的大名早就上了“道兒上人”的“黑名單”,甚至有人揚言出價30萬元取杜宏的性命。

訓練時,杜宏被稱為“瘋子”“杜老驢”。

上士李志鵬休假歸隊后第一次跑5公里,沒合格。杜宏問他這是咋回事,李志鵬理由充分:“我這剛回來,怎么也得調養調養,緩一個月吧。”杜宏不高興了:“咋地?你還得調養調養?”杜宏不再廢話,直接帶著準備緩一個月的李志鵬連續跑了3個5公里。“連長覺得,他帶的兵,不管什么時候,只要拉出來,都必須頂得上!”——李志鵬跑完了15公里,也徹底“跑懂了”連長杜宏。

生活中,杜宏被稱為“宏哥”“老古董”。

2007年春節,央視七套《軍營大拜年》欄目在一連錄制了一期節目,名為“遙遠的伊木河”。當晚,和杜宏一起在哨所執勤的張利,對著攝像機,興奮地給全國人民拜了年。可當漫天的星光湮沒了攝像機的燈光,曾經特別叛逆的張利第一次思念起了父母。睡在張利下鋪的杜宏再清楚不過這種情緒的波動,杜宏抬腿踹了一腳張利的床板,冷硬地說:“滾下來。跟我睡。”張利卻說,那一晚,自己睡得特別暖和,特別踏實,就像小時候睡在媽媽的懷里。

在團部機關,杜宏被稱為“土匪”。

一連距離團部300多公里,平時,連隊官兵到團里的機會不多。每次杜宏帶車到團里開會、公出或是接兵送兵,總會一個不落地把機關的各個股室轉遍,挨個兒 “搜刮”——“孟股長,你這兒還有凈水器的濾芯嗎?我們連的快用完了。”“王股長,對講機電池還有新的嗎?快降溫了,對講機電池不禁用。”“陳干事,我們連的籃球都快打爛了,這個新籃球,嘿嘿,我就不客氣了哈。”——一聽說杜宏要來團里了,機關干部都心照不宣地忙著備齊一連需要的各種物資,因為,他們都了解那個叫做伊木河的地方。

我們想念你,但我們不愿回憶你

距杜宏犧牲,已時隔數月,伊木河一連秩序井然,看似平靜如初。但不難發現,官兵們不太愿意回憶杜宏,尤其不愿回憶2015年12月30日那天的杜宏。

那天下午,連隊沿界河5公里雪地越野,經過哨所所在的懸崖處,杜宏爬了上去——他要對哨所進行一次突擊檢查,看看哨兵的反應能力。沿著懸崖,哨所官兵夏季下河取水時踩出的一條“之”字形小路隱約可見。這條小路,杜宏再熟悉不過。

兩個小時后,指導員李東風發現,連長杜宏沒有回來,電話打到哨所,那里居然也沒有看到連長,一回頭,杜宏的手機還在床鋪上——一種不祥的預感涌上李東風的心頭。他急令全連火速出動,尋找連長杜宏。那一天,冷得出奇,河面上的溫度記載為零下46攝氏度,但一連的兵個個急得滿頭大汗。

如血的殘陽中,戰士們終于找到了他們的連長。那一刻,杜宏正一動不動地趴在懸崖下的冰面上,后腦處有一道超過10厘米的傷口,一團鮮血已在冰面上凝固,眼鏡和手套散落在懸崖邊,一塊尖利的巨石上,血跡斑斑……

杜宏的身體已經僵硬,戰士們還是把連長抬回了連隊,一個個挽起袖子等待給連長獻血,在連長的全身敷滿熱毛巾,希望連長的身體能夠重新熱乎起來。內蒙古軍區、呼倫貝爾軍分區和邊防某團當即啟動應急機制,幾家軍隊醫院通過遠程醫療系統指導一連的軍醫王英杰對杜宏實施急救。可是,杜宏的身體依然冰冷,任憑一連的戰士們在醫務室外的天寒地凍里苦苦守候,這位平時最“護犢子”的連長,還是沉沉睡去了。

杜宏犧牲的地方,是緊貼界河的高達26米的懸崖,身高1 米83的杜宏一向身手敏捷,平時攀爬峭壁幾乎如履平地,如果不是在跌落之初就出現了致命傷,他一定能在第一時間控制住自己的身體。這里,也是哨樓上遠程監控系統的死角,如果杜宏成功地爬了上去,他便又給哨兵上了深刻的一課。

沒有如果。邊防軍人更是沒有如果。風雪湮沒了一切。

那一晚,雪夜奔赴伊木河的邊防團長孫建國,自言自語地與杜宏聊了一夜,團長每抽一支煙,就給他的連長也點上一支煙。“團長,我們連這個訓練場比6連的大多了吧?明年你再給我們完善完善場地內的設施,這就是全團最好的訓練場了。”——杜宏給孫建國“下達”的任務,孫建國還沒有完成。本就沉默的孫建國,在痛失愛將之后變得更加沉默,不接受任何媒體的訪問。解放軍報社駐軍委國防動員部分社社長費士廷沒有辦法,使出了“殺手锏”,孫建國終于開始說話——邊說邊哭,邊哭邊說——“我一直想把他調到團部去,他不答應,他說他就喜歡伊木河,這兔崽子,到死也沒答應我……”

副團長曹德華也閉口不談杜宏——曹德華任一連連長時,杜宏是他手下出色的班長。自己一手帶起來的兵就這么犧牲了,記者們要來報道他的事跡了,可大雪封山,曹德華覺得,得給記者們開出一條進山的路來。只容一車通過的道路兩邊,盡是被大雪壓彎的樹枝,開路的鏟車前進時稍一觸碰,樹枝上的積雪便瞬間糊滿鏟車的前車窗,舉步維艱,這路可怎么開?冒著嚴寒風雪,曹德華拿著大掃帚,默默地爬上了鏟車的車頂……

杜宏犧牲后,上士張利的母親對張利說:“你們連長沒有孩子,他帶了你10年,你去給他披麻戴孝!”而張利的父親在杜宏犧牲后,第一次拉起了兒子的手,還非讓兒子跟自己睡在一張床上——這種父子間從未有過的親昵讓張利極不適應。張利明白,父親怕了,怕有一天,駐守邊防的兒子也這樣突然離去。

杜宏的妻子張茜,與杜宏相戀10年,杜宏寫給她的信,她攢了厚厚一摞,兩人的婚期,卻被杜宏推遲了7次,每次都是同一個理由:“連隊有事,咱們的事先放一放。”為此,張茜也跟杜宏生過氣,但久而久之,張茜無奈了,也適應了,甚至在2014年 2月25日兩人的婚禮舉行的當天,張茜還覺得有點兒難以置信。張茜從沒到過杜宏深愛的伊木河,唯一的一次探望,張茜已抵達團部,苦等數日,卻還是因為大雪封山最終沒能走進伊木河。那一次,與杜宏相隔300公里卻就是無法相見的張茜,第一次真切地體會到了伊木河的遙遠。

杜宏的父母,年邁體弱,卻總是想盡辦法不讓杜宏分心。2009年,杜宏的爺爺病逝,老人安葬后,杜宏才得到消息。2015 年1月,杜宏的父親突發急性肝壞死,在重癥監護室搶救了7天,母親堅持不讓親友告訴杜宏,直到醫生下了病危通知書,杜宏才匆匆趕回了家。父親的病情剛有好轉,杜宏又匆匆趕回了伊木河。杜宏犧牲后,戰友們從他貼身的內衣口袋里翻出了杜宏父親的那張病危通知書,杜宏把它一直帶在身上,好像只有這樣,才能彌補自己對父母至親的愧疚。

之所以在父親的病情剛有好轉時就趕回連隊,是因為杜宏知道,指導員李東風的妻子即將臨產。2015年2月13日,杜宏從父親的病榻旁趕回連隊,2015年2月15日,李東風趕到了臨產妻子的身邊,當天,李東風的女兒出生。杜宏犧牲后,李東風于2016年3月接任連長,這位壓力巨大的新任連長只在女兒出生時匆匆與妻兒團聚,至今,孩子已經一歲多了,李東風沒再探過家。

在哨所執勤時,杜宏曾對中士王憲金說:“離開伊木河的那一天,就是我脫下軍裝的那一天。”這句話,王憲金一直記在心里。王憲金說,這句聽起來特別普通的話,比任何豪言壯語都更觸動他。杜宏兌現了自己的諾言——下連在伊木河,當班長在伊木河,提干在伊木河,任職在伊木河,現在,長眠在伊木河。

很遺憾沒有在杜宏生前認識他,也很遺憾沒有在杜宏生前有機會與他有所交流,但有關杜宏的點點滴滴的細節匯集起來,讓我確定,如果有機會問杜宏在如此閉塞偏遠的伊木河苦不苦,杜宏一定會告訴我,不苦。因為杜宏對伊木河、對這支連隊的愛和呵護,絕不是短暫到過伊木河的人能夠輕易想象和妄加評論的。

“花開無聲,只聞其香;戰士無名,長留其魂。”——杜宏犧牲了,他的名字才逐漸被世人知曉。其實,每個邊防官兵的奉獻和堅守都值得被尊重,都有資格被贊揚。如果他們的價值只有在犧牲后才被認可,那么,這將是社會的悲哀,也將是國家的悲哀。

伊木河的景色很美,是一種區別于小橋流水的大美。正如作家遲子建在其長篇小說《額爾古納河右岸》中描繪的那樣:“春天時會因解凍而變得泥濘、夏天時綠樹成蔭、秋天時堆積著繽紛落葉、冬天時白雪茫茫……”如今,杜宏便長眠在額爾古納的波瀾中,而伊木河的官兵,也將一直在這里堅守。

(紀念革命烈士杜宏的歌曲《在路上》,詳見扉頁;花開無聲,戰士無名——大美伊木河,詳見中插四五。)

責任編輯:武麗娜