基于API規范的渤海灣海洋石油平臺抗冰結構設計分析研究

姜中雷,馮愛民

(海洋石油工程股份有限公司,天津300452)

?

基于API規范的渤海灣海洋石油平臺抗冰結構設計分析研究

姜中雷,馮愛民

(海洋石油工程股份有限公司,天津300452)

摘 要:海冰物理力學特性是冰區海上結構物強度設計的一個重要準則,只有合理選用海冰物理力學特性值,才能使冰區海上結構物的設計更加經濟合理。而海冰是一種性質極其復雜的天然材料,其物理力學特性受冰溫、冰鹽度以及它的晶格結構、受力方向、加載速率等諸多因素的影響。在不同氣候環境條件下海冰具有不同的形態,有平整冰、重疊冰、堆積冰、冰脊、冰山等形態。不同海冰形態、不同的地區、不同的氣候、不同的海水的鹽度、不同的海冰內鹽水體積、不同的光照時間等因素都會導致不同的海冰物理力學特性。

關鍵詞:渤海灣;堆積冰;力學;美國API

APIRP2N-1995規范中說明海冰的物理力學特性受到冰晶結構、海冰溫度、鹽度、孔隙率和鹽水體積等的影響。海冰的性質包括冰的比重、冰與其他材料的摩擦力、彈性模量和泊松比等參數,給出了各參數的取值范圍或計算公式。同時規范還給出了海冰單軸抗拉強度、單軸抗壓強度、多軸抗壓強度、撓曲強度、剪切強度及冰黏附強度的取值范圍,并綜合了國外在海冰的物理力學特性領域的研究成果,給出了單軸抗拉及抗壓強度與應力率、孔隙率和溫度的關系曲線。API規范中對海冰性質和海冰強度的說明主要針對Beaufort Sea,Chukchi Sea,North Sound,Navarra Basin,Cook Inlet等北冰洋海域。北冰洋海域的氣候條件和海冰等級與渤海海域完全不同,因此API規范僅能作為參考。

1 渤海海域海冰物理力學特性

國內針對渤海海域海冰物理力學特性的研究作了大量的工作,研究內容有兩個方面[1]:

一是,取得海冰物理力學參數,并進一步分析它們與冰溫、應力率、彈性模量、海冰鹽度和鹽水體積等因素的關系曲線,研究方法基本上有實驗方法和按經驗公式計算兩種;

二是,研究渤海海域的海冰物理力學參數的分布情況和設計參數的選取,研究方法是采用實際觀測的歷史資料進行分析計算。

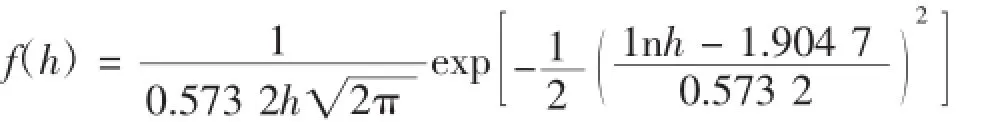

張明元等人采用實驗方法研究了葫蘆島地區柱狀冰的物理特性:試樣選用葫蘆島地區柱狀冰,實驗方法為簡支梁彎曲實驗,測得葫蘆島地區海冰彎曲強度在359~1 142 kPa,平均值為697 kPa,垂直方向的彎曲強度大于水平方向的彎曲強度。李志軍等人研究了渤海平整冰工程設計參數分布情況和渤海海冰工程設計參數分布。論文引用渤海不同重現期的平整冰設計厚度和歷史資料歸納的冬季氣溫分布、水溫分布,計算渤海1/6經度與1/6緯度網格內的不同重現期平整冰層力學性質參數分布,給出工程常用的25年、50年和100年重現期的渤海平整冰層設計厚度、壓縮強度、彎曲強度、剪切強度和彈性模量分布。季順迎等人研究了遼東灣JZ20—2海域海冰參數概率分布:針對平整冰,基于1996~2000年4個冬季海冰定點觀測資料計算得海冰參數的概率密度函數:冰厚的概率分布:服從對數正態分布,分布參數μ=1.904 7,σ=0.573 2,其概率密度為:

冰速的概率分布:冰速服從瑞利分布,其概率分布為

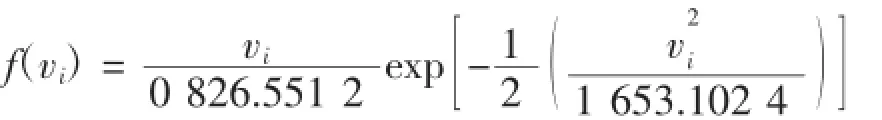

冰向的概率分布:冰向以正北方向為0°,順時針旋轉至正南方向為180°.

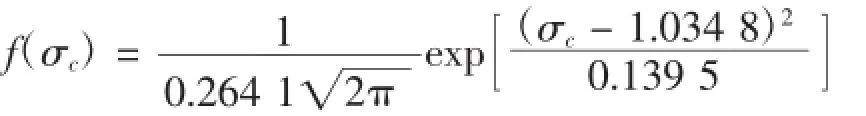

海冰壓縮強度的概率分布:服從正態分布,其均值μ=1.034 8 MPa,均方差σ=0.264 1,海冰壓縮強度的概率密度為

張明元等人研究了遼東灣海冰的單軸抗壓強度、三點彎曲強度及平面應變斷裂韌度。單軸抗壓強度值在2.0~9.69 MPa之間、三點彎曲強度值在0.175 ~0.833 MPa之間、平面應變斷裂韌度值在17~59之間。王永剛等人研究了遼東灣平整冰抗壓強度及其概率分布:論文依據遼東灣歷年水文氣象資料,根據公式計算出來葫蘆島、鲅魚圈、秦皇島、長興島四個海區的平整冰抗壓強度年極值,并用蒙特卡羅方法檢驗遼東灣平整冰抗壓強度的概率分布與正態分布符合最好,并給出了遼東灣平整冰抗壓強度設計參考值。李志軍等人研究了遼東灣海冰側線剪切強度:論文利用試驗方法系統地研究了遼東灣S2型海冰側限剪切強度隨剪切應變速率、加載方向、法向應力、溫度和冰內孔隙率的變化規律;介紹了S2型海冰各向異性特點及剪切應變速率對剪切破壞方式的效應和韌脆破壞轉變的條件;分析了不同加載方向海冰峰值剪切強度的差異,利用統計分析給出峰值剪切強度與冰溫和孔隙率的試驗關系。

2 渤海海域海冰物理力學設計參數選取

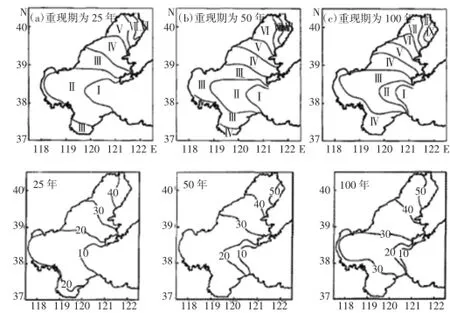

因海冰強度隨著氣溫、海冰的溫度、鹽度、冰期和冰厚等因素有關,也與冰的不同形態有關,渤海海域沿岸有堆積冰、重疊冰和平整冰,但海上主要以平整冰為主,且渤海地區針對其他形態的冰的物理力學參數的試驗數據很少[2],因此在平臺結構設計時采用平整冰的物理力學參數作為設計參數,且根據渤海地區不同區域的氣溫、海冰的溫度、鹽度、冰期冰厚和孔隙率等因素,參考文獻7的劃分原則和方法,將渤海地區的冰區進行劃分,按重現期為100年設計時,渤海分9個區;重現期為50年設計時,渤海分8個區;重現期為25年設計時,渤海分7個區,各區域的海冰的物理力學參數綜合各家的研究結果,取各區域最大值作為參考值,物理力學參數如下圖1所示。

圖1 渤海灣區域海冰的物理力學參數

3 渤海灣海洋石油平臺抗冰結構設計分析

海冰的破壞模式有擠壓破壞、彎曲破壞、環形屈曲破壞、剪切破壞或混合模式破壞。國內外各專家學者針對不同的破壞模式進行了冰載荷和斷裂長度的研究。從海冰與錐形結構物的相互作用過程來看,最初海冰總是發生局部擠壓破壞,直至二者接觸面積達到足夠大時,以致整個冰排都可能發生擠壓破壞。另外,由于軸向荷載作用,環形屈曲破壞是可能的破壞機制。但因為此刻同時受垂直荷載作用,所以,在屈曲荷載得以充分發展之前,冰已發生彎曲破壞。另一種破壞機制是剪切破壞。海冰的破壞機制實際上是混合型的。冰邊緣呈擠壓和剪切組合型,厚冰發生剪切破壞的可能性更大。

李鋒、岳前進等人考慮水平力的附加彎矩作用,按照縱橫彎曲破壞模式進行了冰荷載和冰的斷裂長度分析,給出了簡化的彎曲破壞荷載和斷裂長度計算公式;基于海冰滿足牛頓定律的動力學方程,在Hopkins的多邊塊體運動數值模擬基礎上,依據海冰堆積經歷了冰排運動、變形、斷裂及斷裂后形成一散體系統的特點,對冰排進行隨機離散,利用離散元方法來模擬海冰的堆積過程,本模型能夠考慮到海上結構物前海冰堆積過程中由于水位的變化,冰排作用于結構物時可能會發生彎曲、擠壓、壓曲等不同類型的破壞的實際情形。冰排與結構物接觸前的狀態:冰排以恒定的速度沿z軸方向前進,當冰排與結構物表面接觸后冰排將沿著表面上爬,并產生斷裂破壞,斷裂的塊體或是沿結構物表面繼續上爬越頂或滑入水中在結構物前形成堆積,可利用離散元方法對冰排的斷裂爬升堆積過程進行數值模擬。

冰排斷裂前塊體間內部作用力:一般可假定海冰是一種黏彈性材料,相鄰塊體間存在一定的黏結強度,當冰排與結構物接觸時,冰排受到結構物作用力,塊體間將產生相對變形,塊體接觸面上端產生擠壓變形,下端產生拉伸變形,接觸面存在擠壓應力和拉伸應力。當應力值超過冰排的極限擠壓應力或極限拉伸應力時,冰排即在塊體黏結處產生擠壓破壞或彎曲破壞,如冰排失穩,則將產生壓曲破壞,初始斷裂處至冰排前端的距離即為冰排初始斷裂長度。可利用牛頓動力學方法對冰排的斷裂爬升堆積過程進行數值模擬。冰排斷裂后離散塊體間的作用力:冰排斷裂后形成一些獨立離散的塊體,這些離散塊體間的相互作用力與塊體間的重疊面積以及塊體間相對運動的切向速度有關,可利用牛頓動力學方法對冰排的斷裂爬升堆積過程進行數值模擬[3]。其中:

(1)冰排斷裂長度的取值方法

1)直接近似取為冰排的特征長度:因冰排的斷裂長度<冰排的特征長度;

特征冰厚:在研究極區海冰對氣候變化趨勢的影響時提出了平衡冰厚的概念,并將其作為海氣相互作用的一種指標在渤海JZ202海域海冰數值模擬中發現,在一定的氣象和水文條件下,無論初始冰厚如何,模擬冰厚總向一個特定值逼近。通過其對氣溫、風速、相對濕度和海洋熱通量的敏度分析,發現該值與渤海海域的氣象和水文特性有密切關系,這里稱其為特征冰厚[4]。

(2)冰力計算公式

1)采用聯合概率法進行極值冰力的隨機模擬計算;

2)按美國API規范給出的冰載荷計算公式計算;

3)按實測公式:F=0.5σcD0.5H1.1(渤海灣地區實測公式)

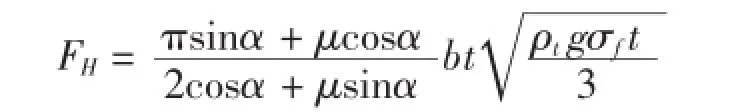

4)按錐體冰載荷改進計算公式:

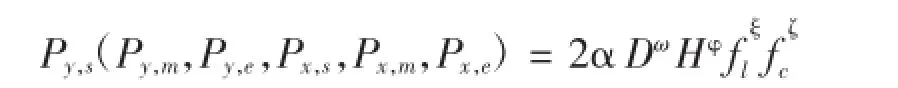

5)按準線性單元法計算冰載荷公式:

其中:P表示冰荷載;y,x表示空間模擬運動方向;s,m,e表示運動軌跡動態;α,ω,φ,ξ,ζ系數;fl表示海冰抗拉強度;fc表示海冰抗壓強度。

該模擬過程可以分析抗冰結構在不同傾角時海冰的不同破碎過程和破碎機理,并計算出海冰破碎過程中對結構物的冰力歷時過程[5]。冰力周期計算:與冰在錐面上的斷裂長度成正比。新型抗冰結構要進行各方向的強度計算和動力可靠性計算。正錐體和箱型梁組成的抗冰結構,由天津市海王星海上工程技術有限公司開發的,可實現自升降功能;正倒錐組合的抗冰結構;帶有隔振減振裝置的破冰錐,在腿柱與破冰錐之間設置隔振減振裝置,另外,在腿柱與破冰錐內壁之間設有封裝裝置,可防止海水侵蝕內部的隔振減振裝置,提高使用壽命;傘型體人工島抗冰新型異性護面塊體,由n塊異性塊體相互嵌固連接組成,單個塊體是一種異性塊體—傘型體;每個異性塊體有兩個接觸冰板的工作面,兩邊之間有不超過10°的夾角;當n個異性塊體相連接時,則護面塊體中的最下部的底邊與最上部的頂邊相差角度最大不大于90°,最小不小于80°;新型抗冰裝置:由上支撐件、覆冰斜撐桿、撐桿過渡塊、消冰斜撐桿、下支撐件、圓管下支撐桿組成。撐桿過渡塊上、下方沿周向分別設有多根覆冰斜撐桿和多根消冰斜撐桿,每根覆冰斜撐桿上端和消冰斜撐桿下端分別與相應的上支撐件、下支撐件相焊接,下支撐件下方焊接有多根圓管下支撐桿;自升降主動抗冰減震裝置,包括上、中和下三層環形翼板及豎立在各層翼板之間起支撐作用的襯板,中翼板上開設有孔;在三層翼板之間分布有抗冰纜索,所述抗冰纜索穿過中翼板,并固定于上下翼板;上翼板與升降裝置相連;在下翼板的下方固定有浮筒;U形開槽抗冰錐,由錐體、封槽板、U形槽、橡膠皮、螺栓、導管架腿柱、電纜護管或立管組成,通過在抗冰錐的錐體上設置U形槽和封槽板,既可以滿足電纜護管和立管海上現場安裝的要求,又保持了抗冰錐結構的完整性,起到保護電纜護管、立管和導管架結構的作用;抗冰錐組成:由套管、上中下三個支撐板,連接支撐的斜撐角鋼、套管內的阻尼材料及上下壓塊組成[6]。組裝過程:將套管一分為二,上部分套管再縱向分為兩半,先將下支撐板和套管底端焊接,并將下壓塊和導管架焊接,當陸地將下支撐板和下部套管安裝好,待海上平臺組裝完畢,船舶離開后,提起下部套管,使其離開海平面,焊接中間支撐及連接兩支撐的斜撐角鋼,下降下部套管使之落于下壓塊之上,再焊接上部套管、上支撐及上中支撐間的斜撐角鋼,之后,將阻尼材料填入套管(阻尼

材料也可以分兩次填入)。最后,焊接上壓塊與導管架之上,使之壓緊上支撐板,則安裝完畢。上下壓塊起到固定抗冰錐體的作用,同時還可以封裝阻尼材料,提高其使用壽命[7]。

參考文獻:

[1]李香玲.海洋石油作業平臺設計力學評價淺析[J].中國職業醫學,2012,(5):32-33.

[2]劉海豐.面向老齡平臺延壽工程的結構風險評估技術研究[D].北京:中國石油大學,2012.

[3]孟娟.海洋石油平臺環境下的超寬帶信道建模[D].北京:中國石油大學,2011.

[4]李香玲.渤海灣海洋石油作業職業病危害評價淺析[J].中國職業醫學,2012,(5):45-46

[5]傅鴻源.工程項目風險評價方法的研究[J].系統工程理論與實踐,2012,(10):50-51

[6]徐志斌.高危行業安全科技人才現狀研究[J].安全科學,2011,(18):60-61.

[7]蔣其發.不完全合同理論與風險成因[J].建筑經濟,2008,(6):24-27.

中圖分類號:TE52

文獻標識碼:B

文章編號:1672-545X(2016)04-0098-03

收稿日期:2016-01-23

作者簡介:姜中雷(1981-),男,山東人,碩士研究生,中級工程師,主要從事海洋石油平臺組塊導管架及浮式生產儲油外輸油輪FPSO的建造調試、海上安裝施工工作,以及船舶設備建造維修調試工作。

Analysis of US-based Anti-ice Structure Design API Specification Offshore Oil Platforms in BOHAI Bay

JIANG Zhong-lei,FENG Ai-min

(Offshore Oil Engineering Co.,Ltd.,Tianjin 300452,China)

Abstract:The physical and mechanical properties of sea ice is an important criteria for sea ice physical strength structural design,only the rational choice of the value of physical and mechanical properties of sea ice to make ice offshore structures design more economical and reasonable.The sea ice is an extremely complex nature of natural materials,its physical and mechanical properties affected by ice temperature,ice salinity and its lattice structure,the force direction,the loading rate and many other factors.Climatic conditions in different sea ice has a different shape,there are smooth ice,overlapping ice accumulation of ice,ice ridges,icebergs and other forms.Different ice forms,different regions,different climate,different salinity of seawater,sea ice in different brine volume,different illumination time and other factors will lead to different physical and mechanical properties of ice.

Key words:bohai bay;ice accumulation mechanics;US API