課例研究:一種植根于教師專業成長

孫春福

20世紀中后期,隨著對教師專業化研究的深入,研究者發現:單純的理論研修效果并不明顯,教師間的相互指導和觀課是促進教師專業持續發展、理論落實行為的必要途徑。經驗加反思是教師專業成長的最有效途徑,教師培訓就是要引導教師開展行動研究,從經驗中學習,在反思中成長,以研究的方式解決日常的教育教學問題。教師培養培訓關注理論與實踐的結合,注重行動研究,注重反思,課例研究進入研究者的視野成為邏輯的必然,它迅速得到國際上的普遍重視和青睞。

國內課程改革的深化,倡導教師角色的深度轉換和課程范式走向多元開放,教育理論界越發認識到發展教師實踐智慧和實踐能力的重要性,呼喚教師培訓范式的推陳出新,課例研究就這樣作為行動研究的一種樣式,進入了中國教育研究者的視野。

“課例”是關于一堂課的教與學的案例。“課例研究”是以教師的教學實踐為基礎,研究人員、教師圍繞某一主題,借助某一堂課的教學在課前、課中、課后所進行的各種研究活動,旨在使課堂教學成為教師個人反思的對象、理論研究的素材或他人學習的范例。它是教師集體觀課、課后相互評論、共同改進教學的新型平臺,也是深化教學研究和教師培訓的有效途徑。

我們在開展江蘇省教育科學“十二五”規劃2013重點立項課題《基于課例研究的區域推進教師專業成長實踐研究》過程中,開展文獻研究,了解國外課例研究的起源背景、開展現狀;借鑒國內外課例研究的基本經驗,以區教師發展中心研訓人員為主體,在實踐嘗試的基礎上總結提煉適合教師研訓實際的課例研究基本流程;分學段(幼兒園、小學、初中、高中)、分學科實踐探索,總結提煉不同學段、學科、課型的課例研究不同變式。在開展行動研究的同時,我們也開展理論思辨,探尋課例研究促進教師專業成長的多重內在機制,為研究提供很好的理論導向,提供了堅實的學術保障。

一、 從研究范式層面觀照,課例研究其性質是一種立足教學現實問題解決的行動研究

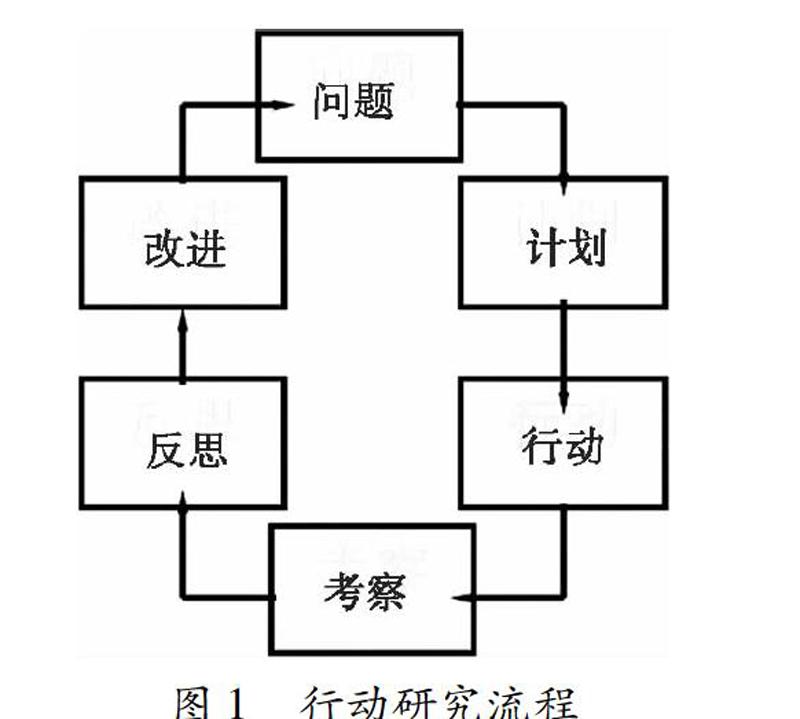

行動研究是一種在教育教學實踐活動過程中產生和進行的,由教育理論工作者和實踐工作者共同參與,以研究解決教育教學實際問題為根本目的、以“對行動進行研究,以研究促進行動”為基本方法的教育教學實踐研究方法。行動研究提倡“教師即研究者”,要求教師從解決教育實踐問題的需要出發,沿著“計劃—行動—觀察—反思”這一互聯互動的過程螺旋式地漸進,以求得問題的解決。

課例研究就是選擇教師教學實踐中遇到的問題作為研究主題,借助某一堂課的教學在課前、課中、課后所進行的各種研究活動,它使課堂教學成為教師個人反思的對象、理論研究的素材或他人學習的范例,是教師緊密結合教育教學實際中開展研究。一般的課例研究具體實施按照以下9個步驟路徑開展:① 定義問題;② 設計教案;③ 上課;④ 評價、反思;⑤ 修改教案;⑥ 執教經過重新設計的課;⑦ 再次評價、反思;⑧ 分項成果。課例研究流程可以下圖直觀呈現:

從研究的性質上分析,課例研究它就屬于行動研究的一種具體樣態。

二、 從教師專業知識層面觀照,課例研究的重點是促成教師學科教學知識(PCK)的豐富和完善

1986年,時任美國教育研究會主席的斯坦福大學教授舒爾曼(L.Shulman)研究提出了一種教師專業知識的分析框架:① 學科知識;② 一般教學知識;③ 課程知識;④ 學科教學知識(教學內容知識Pedagogical Content Knowledge,簡稱PCK);⑤ 學習者及其特點的知識;⑥ 教育情境知識;⑦ 關于教育的目標、價值以及它們的哲學和歷史背景的知識。他把學科教學知識(PCK)定義為“教師個人教學經驗、教師學科內容知識和教育學的特殊整合”,是“教師最有用的知識代表形式”。

格羅斯曼又將學科教學知識(PCK)解析為四部分:① 一門學科的統領性觀念——關于學科性質的知識和最有學習價值的知識;② 學生對某一學習內容理解和誤解的知識;③ 特定學習內容在橫向和縱向上組織和結構的知識;④ 將特定學習內容顯示給學生的策略知識。

學科教學知識在教師專業知識結構中處于核心地位,最能區分學科專家與教學專家、高成效教師與低成效教師間的不同。教師知識基礎框架,尤其是其中的核心成分PCK明晰化之后,利用PCK解決問題的教學技能也漸漸被開掘,這大大厘清了世界各國對教師資格的認證以及對教師專業知識和技能培養的向度,成為國際上教師教育的重點。教師開展課例研究時確立的主題,其主體就應該是“把特定的學科知識教給特定的學生”的“教學內容知識”,也就是學科教學知識。隨著教師課例研究的深入開展,他的學科教學知識會日漸豐富和完善,他就會逐步成為業務精干型教師、甚至專家型教師。

三、 從知識論層面觀照,課例研究的核心是促進教師教學顯性知識和默會知識間的循環轉換

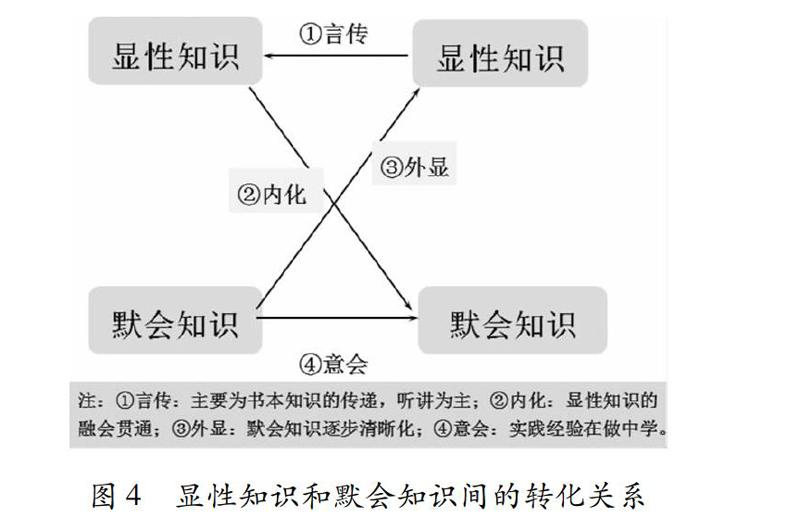

默會知識也稱隱性知識,是英籍猶太裔物理化學家和哲學家邁克爾·波蘭尼(Michael Polanyi)在1958年從哲學領域提出的概念。按照波蘭尼的理解,顯性知識是能夠被人類以一定符碼系統(最典型的是語言,也包括數學公式、各類圖表、盲文、手勢語、旗語等諸種符號形式)加以完整表述的知識。隱性知識和顯性知識相對,是指那種我們知道但難以言述的知識。隱性知識具有默會性、個體性、情境性、偶然性與隨意性、穩定性、整體性等特征。

顯性知識和默會知識各有各的長處和功用。知識要能在人群實現傳遞,才能被他人接收。顯性知識由于已經用明確的語言、符碼系統來表征,所以它在傳遞時就具有優勢。但知識要真正要被內化、吸收,就需要轉化為個體性、情境性的默會知識。顯性知識和默會知識又是可以相互間轉化的。

以往的師資培訓注重觀念灌輸、理論傳授,缺少實效,就在于這樣的培訓只是實現了顯性知識由培訓者向被培訓者傳遞,在被培訓者身上沒有被轉化為默會知識。優秀教師的經驗,之所以不能得到較好傳遞擴散,在于他的經驗停留在默會知識層面,沒有提煉為可以傳遞的、可操作化的顯性知識。課例研究的開展,教師組成學習共同體,通過學習、研討、實操、觀摩、總結、分享等形式,促進了教師的教學知識在顯性知識與默會知識間的多輪循環轉化。這樣,初任教師可以較快完成入職教育,勝任型教師可以逐步向專家教師身份轉變。

四、 從教師專業成長階段理論觀照,課例研究的功用是縮短教師成長周期,造就更多的業務精干型和專家型教師

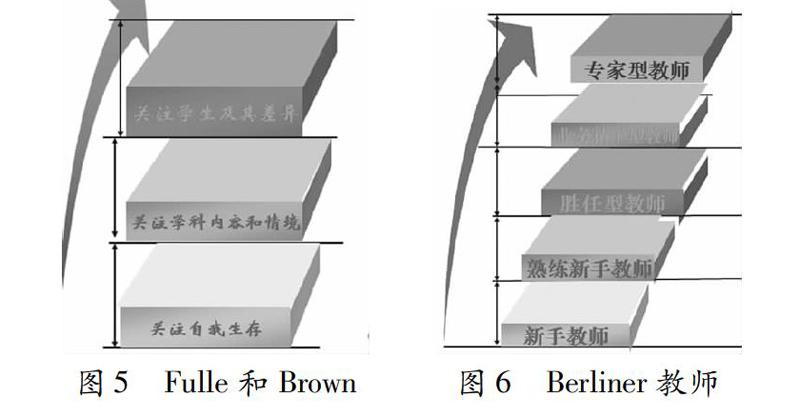

1975年,美國學者Fulle和Brown根據教師的需要和所關注的焦點問題的不同,將教師的成長發展劃分為“關注自我生存,關注學科內容和情境,關注學生及其差異”三個階段(教師專業成長三階段理論);1988年,美國亞利桑那州立大學的Berliner在借鑒前人的教師職業發展階段理論的基礎上提出了教師專業成長的五個階段理論:新手教師,熟練新手教師,勝任型教師,業務精干型教師和專家型教師。

從個體發展來看,教師達到較高的專業化水平需要有一個相當長時間的發展過程。在這個過程中,教師專業化受到內外因素的影響,表現出從依賴性到自主性,從機械地調控到自動化和直覺,從單一性到多元性等不同發展水平。借由課例研究,教師立足教學現實問題的解決開展一系列的行動研究,促進學科教學知識的豐富和完善,并且實現教學顯性知識和默會知識間的循環轉換,教學能力的培養、提升不再是一個“黑箱”,業務精干型教師、專家型教師的培養方法、路徑變明晰,教師成長周期得以縮短,造就更多的業務精干型、專家型教師這一目標的實現成為可能。

經過多年的研究,我們發現,課例研究是一種植根于教師專業成長內在機制的絕佳研修方式。將“課例研究”引入教研和教師在職教育領域,既立足又超越一線研訓人員和教師工作實際,實現各自優勢互助互補,可以引發傳統教師培訓模式和教學研究方式的變革與創新。以課例為抓手,反思教學實踐,轉變教學行為,為教師找到了先進教育理念、嫁接教學實踐的有效方式;以課例為抓手,達成研訓結合,為教師找到了立足校本、走向專業成長的最有效途徑。