SDC型微矩形電連接器結構設計

王飛

摘 要:文中主要介紹了SDC型0.75 mm間距微矩形電連接器的結構設計,并對相關技術參數進行了較為詳細的計算。

關鍵詞:SDC型;電連接器;結構設計;參數計算

中圖分類號:TM153.5 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2016)07-00-03

0 引 言

隨著武器系統的不斷小型化,最近幾年對更小型微矩形電連接器的需求越來越多,而目前國內外可供選擇的小型微矩形電連接器只有間距為0.635 mm的產品。由于它的接觸件尺寸很小,使得其絞線插針的扭轉剛度還不到1 mm間距產品(體積是0.635 mm產品的2倍)的五分之一,從而導致了它工作的低可靠性。此外,該產品還存在成本高、主要技術指標偏低等問題,無法滿足重點工程的需要。

經過對航空、航天、電子等軍工領域對小型化微矩形電連接器的需求進行分析研究,并綜合考慮了小型化、可靠性、經濟性等因素,我們對MDM1型1 mm間距和NDM型0.635 mm間距的產品進行了充分研究,成功將1 mm間距產品的絞線插針應用在SDC型0.75 mm間距的產品上。SDC型產品的體積只有NDM型產品的0.86倍,它的所有技術指標均優于NDM型產品,而且固有可靠性理論上達到了后者的五倍,雖然體積很小但可靠性很高,完全滿足了現階段軍工設備小型化的需求。

1 主要技術指標

SDC型0.75 mm間距微矩形電連接器的主要技術指標見表1所列。

2 結構設計

根據以上技術指標,并參照NDM、MDM1等微矩形電連接器的結構形式,對SDC型微矩形電連接器進行了小型化設計,它的外形尺寸比NDM產品高度低0.5 mm,寬度窄0.2 mm,體積僅為NDM的86%,是一種結構合理的小型化產品,電連接器結構圖如圖1所示。

2.1 接觸件的設計

由于原1 mm間距微矩形電連接器已經成功應用多年,其技術相對成熟,因此可以參照其接觸件結構尺寸進行經驗設計,彈性絞線插針內圈三根Ф0.07 mm純銅線,外圈七根Ф0.10 mm鈹青銅線保持原設計不變,只是將絞線插針的最大直徑由0.5 mm設計為0.48 mm,插孔最小內徑由0.45 mm設計成0.42 mm,絞線插針與插孔結構圖如圖2所示。

2.2 絕緣基座的設計

絕緣基座的結構設計較為關鍵,它的結構形式在一定程度上決定了連接器的外形結構,在設計時必須充分考慮所有連接器的結構形式及裝配時的工藝需求。絕緣基座除了用來支撐和保護接觸件外,還要承受和傳遞插拔過程中產生的機械力,因此除了自身要有足夠的機械強度外,還要在基座上設計相應的臺階將插拔力傳遞到外殼上。絕緣基座結構如圖3所示。

本產品的絕緣基座選用聚苯硫醚,它具有強度高、耐高溫、耐輻射、電氣性能優良和粘接性好等特點。

2.3 外殼的設計

外殼用以支撐基座和接觸件的組合體,以及保護絞線插針或插孔在正常的插合過程中不會受到機械損傷。外殼的插合界面設計成梯形,灌封端設計成矩形,插孔連接器外殼上直接設計出供插針、插孔連接器鎖緊及固定插孔連接器用的螺紋孔。外殼結構如圖4所示。

2.4 安裝附件的設計

自由端安裝附件用鉚套固定,使螺釘幾乎不沿軸向移動,通過旋轉螺釘來實現連接器的連接或分離,插孔連接器外殼上直接設計有供連接用的內螺紋,如圖5及圖4所示。

3 有關技術參數的確定及機械壽命分析

3.1 最小正壓力的確定及接觸件插拔力計算

正壓力是接觸件設計中一個非常重要的參數,絞線插針和插孔均鍍金,鍍金接觸件的最小正壓力為25 gf,結合NDM產品設計經驗選用1倍的安全系數,因此本產品接觸件的最小正壓力為25 gf。

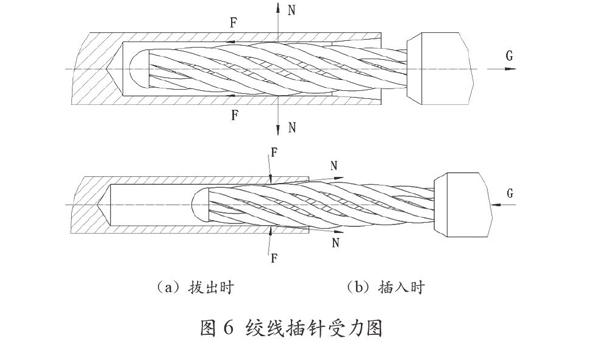

接觸件插拔力取決于接觸正壓力和接觸件之間的摩擦系數,開始插入時還與插入角有關,如圖6所示。

接觸件插拔力G的大小等于摩擦力F,即:

G=F=μN (1)

式中,G為接觸件插拔力;F為摩擦力;μ為摩擦系數;N為正壓力。

將接觸件的最小正壓力25gf,金摩擦系數0.4代入(1)式,則可以計算出接觸件插拔力的最小值G。

G=25×0.4=10(gf)=0.098(N)

接觸件插拔力的最小值是指在插孔尺寸最大,絞線插針尺寸最小時測出的接觸件插拔力。通常我們將插孔尺寸最大值做成標準孔,通過調整絞線插針凸起部分的尺寸,直到接觸件插拔力的最小值約等于0.1 N。

3.2 額定電流計算

對于彈性件為絞線插針的連接器,額定電流可由式(2)進行計算:

I=12πr2 (2)

式中,I為額定電流(A);r為絞線插針半徑(mm)。

該產品絞線插針的直徑為Ф0.48 mm,則半徑為0.24 mm,額定電流為:I=12×3.14×0.242=2.17 A,因為2.17 A>2 A,因此額定電流滿足設計要求。

3.3 接觸電阻計算

絞線插針插入插孔后,由于產生彈性變形,使得絞線插針凸起部分的七個最高點與插孔形成七點接觸,其接觸電阻為:

式中,Rc為接觸電阻(Ω); n為接觸點個數; H為材料硬度(N/m2);ρ為材料電阻率(Ω·m);N為正壓力(N)。

金的硬度為2.5×108 N/m2,ρ為23.5×10-9 Ω·m,最小正壓力為0.098 N,則由(3)式可以計算出接觸電阻為:(mΩ),由于0.33 mΩ<2 mΩ, 因此接觸電阻滿足設計要求。

3.4 絕緣電阻計算

絕緣電阻是在電連接器的絕緣部分施加直流電壓,從而使絕緣部分的表面內或表面上產生漏電流而呈現出的電阻。過大的漏電流會產生熱或直流電解從而破壞絕緣,引起短路,危及安全。此外,如果絕緣電阻過低,就可能形成反饋回路、增加功率損耗、造成串音干擾等問題,因此必須對絕緣電阻加以控制。

絕緣電阻包括絕緣介質的體積電阻和表面電阻,由于表面電阻受環境溫度和相對濕度的影響比體積電阻大,通常絕緣材料的表面電阻要比體積電阻小幾個數量級。

絕緣基座的絕緣電阻可由下式進行計算:

R=PT (4)

式中,R為絕緣電阻(Ω);P為體積電阻率(Ω·mm);T為絕緣材料厚度(mm)。

基座絕緣材料為聚苯硫醚,體積電阻率為1016 Ω·mm,相臨接觸件的最小絕緣間隔為0.15 mm,則絕緣電阻值為R=1016×0.15=1.5×1010 MΩ,由于1.5×1010 MΩ>5 000 MΩ,因此絕緣電阻滿足設計要求。

3.5 耐電壓計算

連接器的耐電壓由接觸件和絕緣基座的結構形式、電流的頻率、絕緣基座表面的潔凈程度、空氣濕度和壓強等因素決定。通常絕緣基座表面清潔時,耐電壓實質上取決于空氣的抗電強度。絕緣基座介質耐電壓可由下式進行計算:

V介=KT (5)

其中,V介為絕緣介質耐電壓(V);K為絕緣強度(V/mm);T為絕緣材料厚度(mm)。

聚苯硫醚的絕緣強度為15 000 V/mm,相臨接觸件的最小絕緣間隔為0.15 mm,則耐電壓值為V介=15 000×0.15=2250 V。

空氣的抗電強度由兩接觸件之間的最短空間距離決定,可由下式進行計算:

V=1 400t (6)

其中,V為空氣抗電強度(V);t為絕緣間隙(mm)。

該產品的最小空氣間隙為0.25 mm,則由(6)式可以計算出其抗電強度為:V=1 400×0.25=350 V,因為3 750 V和350 V均大于300 V,因此耐電壓滿足設計要求。

3.6 機械壽命分析

連接器在正常使用時會有插入和拔出的過程,從而引起接觸件、基座、外殼等零件產生磨損,這些磨損會降低連接器的機械性能和電氣性能,從而影響連接器的使用壽命。

一般而言,接觸件的磨損是影響連接器壽命的主要因素,我們對SDC型微矩形電連接器進行了插拔壽命試驗,并記錄了接觸電阻的變化情況,試驗結果如圖7所示。

從圖7可以看出,隨著插拔次數的增加,接觸電阻的變化大致經過了轉折壽命階段、穩定壽命階段、加速壽命階段及壽命后階段四個階段。

3.6.1 轉折壽命階段

絞線插針在插孔中插拔使插孔鍍金層受到冷作硬化而變硬,在這個階段絞線插針鍍金層幾乎沒有磨損,有效接觸點基本不變,接觸電阻相對穩定,見圖7中的AB段,0~150次。

轉折壽命階段的插拔次數可由下式進行計算:

式中,t為轉折壽命(次);L為插拔距離(cm);K為常數;N為正壓力(gf)。

SDC型微矩形電連接器接觸件插拔距離為3 mm,平均接觸正壓力為35 gf,鍍金接觸件K=17×103,由(7)式可以計算出轉折壽命為:

(次)

圖7中的B點對應的轉折壽命為150次,理論計算值與實際試驗值比較接近,因此對我們的設計工作有一定的指導意義。

3.6.2 穩定壽命階段

隨著絞線插針在插孔中反復插拔,當插孔內壁因冷作硬化硬度增大到足以擦傷絞線插針表面時,開始產生磨損,使得有效接觸點不斷增加,接觸電阻逐漸減小,見圖7中的BC段,150~400次。

3.6.3 加速壽命階段

隨著插拔次數的進一步增加,開始在某些點上露出底鍍層鎳,接觸電阻逐漸增大,磨損加快,直至鍍金層磨損殆盡,見圖7中的CD段,400~500次。

這階段結束時總的插拔次數即通常所說的連接器的機械壽命,從圖7中可以看出,本產品的機械壽命達到了500次,優于設計要求的400次,符合設計要求。

3.6.4 壽命后階段

鍍金層磨損殆盡后,接觸電阻就基本穩定在某一數值,見圖7中的DE段,由于鎳底層非常耐磨,在正常情況下這個階段可以持續上千次插拔。

4 產品結構試驗情況

產品研制成功后,我們根據產品標準編制了較為詳細的結構試驗大綱,主要包括結構和外形尺寸檢查、電性能試驗、機械性能試驗、環境試驗、可靠性試驗五個方面的檢測內容。

經過對產品進行檢測試驗,產品所有技術指標均符合結構試驗大綱規定的相關要求,從而驗證了產品的所有性能均達到了設計要求,同時也證明了生產工藝的可行性,為今后的批量投產打下了良好的基礎。

5 結 語

SDC型0.75 mm間距微矩形電連接器具有體積小、可靠性高、經濟性好等特點,能夠滿足整機小型化的要求,具有很好的市場推廣價值。

參考文獻

[1]章繼高.電接觸理論與設計技術[J].電子機械技術 (專輯),1984 (8):36-51.