當代版畫的探索與延伸

蔡遠河

版畫在中國已有一千一百年的悠久歷史,而傳統版畫則一直被作為復制與傳播為主,內容多為宗教神佛像、書籍插圖和節慶年畫等。直至20世紀30年代由魯迅倡導和發起的新興木刻版畫運動, 改寫了版畫的身份和觀念,中國版畫從過去傳播和復制的身份開始轉型,它吸取了西方現代主義版畫的創作養分并結合中國當時的特殊國情和政治機遇,轉換為創作型版畫。

建國后的版畫藝術逐漸退出政治舞臺而轉向歌頌與愉悅的基調,強調歡樂精神,走向抒情。同時版畫開始向技術化和專業化邁進,除了木版外,銅版﹑石版﹑絲網版﹑綜合版等各個西方版種開始被藝術家所研究與探索。

隨著改革開放,版畫的創作開始邁向自由的表達和豐富多樣化的面貌。從20世紀80年代開始,不斷開放的中國與西方文化藝術逐漸接軌,在較短的時間里,西方現代與后現代藝術與本土的藝術生態相互交融和碰撞。我們開始實現對自由,對人本,對自我價值的提高和深化。中國的藝術家猛然從儀式化﹑高壓式的政體生活中回頭,從哲學等角度追尋問自我存在價值和藝術本質,重新思考其意義和價值。

除了政治與文化環境的改變以外,技術的進步也使到藝術家觀念的轉變的那當歐洲1844年攝影術的發明以及隨后的印刷工業機械化后,高度的復制技術的應用不斷擴散并傳播,使大眾對于圖像的獲取達到空前便利。消費文化在中國改革開放后直接滲透進社會每一個角落,尤其二十世紀八十年代開始,西方的現當代藝術逐漸通過出版物、電視媒體、乃至網絡一下打開了中國文化的視野,人們也在國際的行走間開始了解到藝術發展的地緣差異性。作為以復制性為特點的版畫瀕臨貶值和式微。同時,作為藝術的版畫在印刷技術的演進中,其原作的“膜拜”以及“神圣”的心理體感缺失,被鋪天蓋地的印刷物所替代。如本雅明所稱的失去“靈光”的藝術作品,尤其是身兼復制性與創作性的版畫應如何面向未來?雖然藝術高校的教育與傳承下一直維持著版畫的藝術價值,但無法重現版畫曾經在社會中承擔的功能與需求。它促使了作品的媒介使用不能再遵循過往的實踐思維,而是從新的創作方法出發,實現媒介的另一種價值面貌。而現代中國版畫在當下也體現著技術復制時代的尷尬境遇。這促使了版畫媒介需要進行從現代到后現代一系列的觀念語言轉換,并嘗試以另一些新角度來適應藝術在社會中的角色轉變。即作為在所謂“靈光消失的年代”的藝術作品,以“生活即是藝術”為口號展開藝術的另一種社會功能的討論。

觀念的改變導致技術方法的改變,而技術的演變同時又促進的觀念的轉型,過往中國藝術中單調和匱乏的媒介使用在當中逐漸被解放,增加了大量綜合材料的實驗與開發,從日常物乃至工業產品。“媒介的界墻開始被拆除。”[1]這種轉變使中國版畫逐漸參與到世界性的當代藝術平臺中,具有更多綜合表達的可能。

一、版畫家們的多種實踐方式

在某種程度上來說,文化的發展應配合社會的需求。不同的需求產生不同的文化。改革開放后的三十年,電子媒介時代促進了全球文化的一體化。在這種文化生活中,應該有相應的文化產品適配。正如王林所言“藝術問題永遠是人的問題。藝術的當代性即人的當代性。”[2]因此版畫藝術與人類生活的不同步使其在改革開放以后慢慢走向邊緣。其復雜的專業技術和繁復的制作工序不被廣泛認知,也開始逐漸缺少群眾的關注。

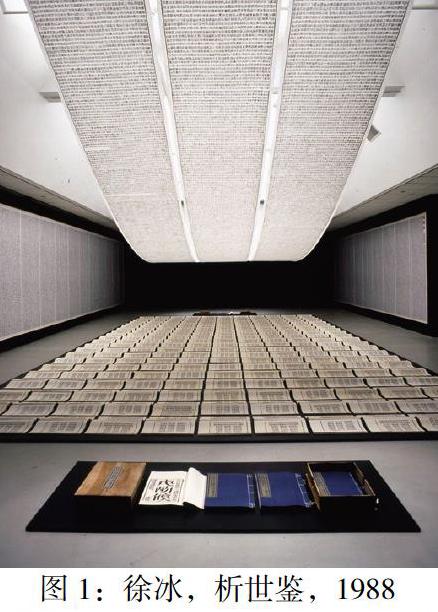

在這個境遇之下,許多藝術家開始從觀念出發,探尋藝術媒介本體的種種可能。比如藝術家徐冰開始從版畫的本質為出發點,對版畫復制性的特征作出新的畫面構成方式探索和視覺實驗。

他創作于1988年的作品《析世鑒》(圖1)是一個大型的書版裝置,大量消解其文字意義只保留其視覺筆畫符號的“方塊字”印在鋪天蓋地的紙本上,成為一個龐大的筆畫拆解與重組的“文本”工程。一貫作為重要的傳播載體的文字,被用作為其作品中的觀念。他“將文字還原一種‘點線結構”[3]并有著深厚的文化含義。作品以中國傳統印版傳播的“書版”形式在空間中立體呈現,作者似乎把無字義“文字”放在歷史的文化脈絡中,突顯了其對于中國傳統文化中的“讀”與當代語境中的“視覺”提出的深刻的反思。

在徐冰的作品中,媒介的概念被打破,從美學的層面提升到觀念的層面。他從另一個角度來探討視覺藝術的本質是什么。

然而,正當作為創作的版畫媒介在本土式微之時,其具有版畫特征的探索方式又開始逐漸熱烈起來,并且呈多元化擴展。

二、跨媒介的創作探索

藝術家邱志杰2008年在《如何成為失敗者》作品(圖2)中,他將輪胎表面的紋理改造,刻制成文字形成句子。“如何成為失敗者?”、“成功者失去了什么?”的字樣。當輪胎在車輛行進中使用時,則會在地上“印”出句子。藝術家駕駛車輛,帶上“上墨裝置”,從北京出發開向廣州。在沿途留下可見和不可見的印痕。

這個作品中,藝術家試圖理清對于事物、歷史乃至自我之間更具創造性的關系。他以這些警句來清理出對既有概念認知的遮蔽和障礙。于是,在這些文字的復制中,作品潛意識地對于藝術家,對于觀眾都是一次次顛覆性的提醒,和提倡一種重新建構的過程,并且鼓勵在所謂“失敗”的方法論以及錯誤中學習。版痕媒介作為對藝術家思維的警覺和訓練存在,可見其又跳躍出了“版”既定功能的使用。除該作品,作者亦有許多與“印痕”相關的觀念作品,例如早年作品《磨碑》﹑還有近期與總體藝術工作室共同實踐的《如何成為無知者》等等從不同媒介的跨越中體現著版性的觀念。

三、媒介的相互轉換

而另一位藝術家陳琦在2011年作品《云立方》(圖3)。作品則利用了空洞形狀的裝置,使陽光自然地穿越白色房間投射到地上,形成與洞口形狀相稱的光圖案。每天的日照使房間的光暈投影重復又持續地在地面上形成印痕,而隨著日照的移動又會使光投影的位置發生變化。藝術家的作品巧妙地利用了“印痕”與“復制”的思維完成了此作品。版畫媒介的物質性在藝術家的轉換后變為一種具有“版性”的思維特征,使作品沒有出現傳統意義的承印物與印制品,取而代之的是光線的穿越與自然的痕跡,與《金剛經》內的詩文“無所從來 亦無所去 是名如來”相呼應,顯現了作者對于時間與世界的觀念思考。

四、數字媒體的運用

在當代藝術中,新媒體以及數字媒體的介入使到藝術與科技的接軌更加緊密。同時作為文化傳播媒介的廣播﹑電視﹑電腦﹑網絡等使作品除了藝術性以外,更帶有傳播的表征。

藝術家黃洋的作品則多以影像與紙本版畫相結合(圖4、5)。他作品先以影像的方式表現運動中的某種物體與靜態的“拓片”相結合,來進行“文物”的想象。在物像運動的影像前面,藝術家用一層未知痕跡的拓片所覆蓋,并使其鑲嵌在影像內物體的前面,兩者相呼應而動靜互融為一體。觀者能在這遮擋與顯露、前與后、運動與靜態的圖像中,體悟藝術家對于“文化”圖像的理解及品味當中的種種意味。作者談到“拓片相當于古代的照相術,這是一種充滿矛盾的媒介,因為它雖然在工藝上能夠達到等比例寫真……可從結果上看,與對象的美學風格卻相映成趣。”黃洋以博物館考古式的工作方式,再現“考古學的詩意”,反映出作者對日常肌理的刻意處理,以此體現對生活文化的另一種解讀。

黃洋的作品利用了媒介的依托和物質的想象力,發掘了物質本體與人類賦予的文化含義之間的關系,并跨界以拓印與影像兩種方式結合表達觀念。

跨界藝術家從物質性的版畫概念轉為了思維的觀念進行表達。在版畫的當代轉向中,其本體變成了由藝術家﹑表現對象與觀者共同形成的“現象場”。其中語言和觀念構成“場”的基礎,然后進而形成事件,最終進行一系列的場內傳遞活動。他們不拘泥于媒介形式的選擇,而是呼應著觀念來表達媒介和傳遞媒介。藝術家們通過各自不同的個體經驗,突破了傳統的視覺方式,無疑是對舊有的版畫媒介的一種超經驗的嘗試,對個體的建構和表達的空間體現出重要的價值。而版畫也在這般實踐潮中不斷向前走,從精神和視覺層面進行了嬗變。從單一轉為多元,從民族和傳統轉為國際和當代。

五、當代版畫的探索與延伸

我們處于一個正在不斷變得越來越小的時空之中。信息的發達、傳播的快速、海量的圖像,GOOGLE的實景地圖讓我們足不出戶也可在任何一個國家的鬧市之中穿越。網絡時代我們將沒有時間的差距,任何角落發生的事情,我們都幾乎同步獲取信息。信息在短促的時間內傳播萬里,空間距離和時間差異將不再存在,正如尼爾·波茲曼所言“在當下的文化里,信息、思想和認識論幾乎由電視﹑網絡所決定。”[4]我們將逐步邁向同一而無差異的國際文化境況中。

藝術是一個表達的平臺。我們可以用它來抒發情感﹑歌頌生活。藝術也是一個抵抗社會潛在問題的工具,就像新興木刻號召革命推翻黑暗社會。這所有的,一切來自于“藝術源于生活”。如果說藝術是對生活的一種回饋方式,那么藝術媒介也一樣:源于生活,滿足表達的需求。它既滿足藝術家述說的需要,也滿足觀眾閱讀的需要,更滿足社會文化的需求。

我們對藝術觀念的變化正如我們對于媒介理解的變化,它的性質、特點、優勢及其邊界其實影響著每一個與作品發生關系的人。于是,我們需要嘗試跳開舊有的對于藝術媒介使用的觀念,嘗試跳開學科已經建立的知識構筑,結合其他媒介與可能性,探索人類本體與自然現實更為直接的表達。而版畫也在新語境下不斷轉型——從對媒介語言本體的縱向挖掘,轉換以拓展與延伸的方式來進行藝術實踐的探索,無疑這是具有價值和意義的。

版畫媒介的歷史——從傳播載體到藝術創作身份的轉換,在數千年的文化變更和社會發展中版畫藝術已經逐步完成了人文傳統的建構,而在當代的文化背景下,“版畫媒介”像一個基點,由此生成更復雜的數列或坐標。以版畫為起點的延伸我認為是當代版畫轉換觀念后面對的一個新方向。版畫的跨界與綜合成為當代新的實踐趨勢,許多藝術家開展了多方面的嘗試與探索。 在當代藝術中的版畫意義將體現在藝術的思維和觀念之中。像曾經有學者提到“只要有光的地方,皆可產生出印痕,則為版畫。”

我堅信,對于版畫不斷探索和延伸,是一個文化增值的過程,它必定開啟藝術實踐思維的多種可能。

【注釋】

[1]百度百科“85新潮”。

[2]王林.當代中國的美術狀態[M].南京:江蘇美術出版社.1995:182.此句被齊鳳閣.論版畫的當代性[J].文藝研究.1999.6 .所引用.

[3]網絡文章.賈方舟《“天書”五解》

[4]尼爾·波茲曼(美).娛樂至死[M].章艷譯.桂林:廣西師范大學出版社.2009.5(1):26.